L’atelier trouvé au matin

Le matin retenait encore sa respiration quand Amélie Durand erra hors des quais, cherchant un raccourci entre deux rues qui sentaient la morue séchée et le goudron chauffé. Le soleil s’étirait, maigre, derrière la brume saline ; le port semblait un cœur qui battait lentement. Elle suivait l’instinct plus que la carte, les mains enfouies dans les poches de son tablier, la tunique en lin écru encore marquée d’une tache d’argile séchée. Ce fut une porte branlante qui la retint : bois fissuré, traces blanches de sel collées au-dessous de la serrure.

Elle poussa. L’air qui s’offrit fut un livre ouvert : poussière, toiles tendues, une odeur d’argile et de vernis qui se mélangeaient comme une promesse. Les rayons obliques du matin traversaient des vitres salées et dessinaient sur le sol des parallélogrammes de lumière. Amélie sentit, d’un coup, le cœur léger et la poitrine serrée, cette double sensation qui la ramena aux jours où la restauration d’objets lui tenait lieu de religion intime.

Les premiers objets l’accueillirent comme des voix : des masques d’argile empilés, des carnets aux couvertures effritées, des partitions froissées, une mallette équipée de pinceaux et d’instruments qui avaient connu de longues pauses. Elle passa la main sur un masque ; la surface était étoilée de poudre, des fragments de ciment collaient à ses doigts. Un carnet s’ouvrit sous sa paume avec un souffle ; des phrases griffonnées, des notations abruptes, comme si quelqu’un avait voulu saisir une pensée et l’abandonner aussitôt.

Amélie sourit, puis sa bouche se fit sérieuse. Elle prit des photos avec son téléphone, non pour publier mais pour se souvenir des lignes et des angles. Une impulsion la traversa : la décision fut presque physique, une urgence douce. Elle lut l’annonce sur la porte intérieure, un nom effacé, un numéro de téléphone absent, et, sans consulter personne, elle signa un contrat de location temporaire auprès d’un administrateur municipal au marché du matin, ses doigts tremblant légèrement sur le stylo.

Elle resta un long moment seule dans la pénombre, comme pour écouter les murs. Les bruits du port parvenaient, et le clapotis, et des voiles qui battaient au loin. Elle imagina des répétitions, des assemblages d’objets, des pièces qui se tisseraient avec la musique des bateaux. Sa posture, habituellement voûtée par des années de concentration minutieuse, se redressa imperceptiblement : la fatigue était toujours là, mais l’étincelle recevait enfin de l’air.

Sur la table centrale, une feuille écrite à la main offrait une consigne improbable : « Ne pas déplacer les choses sans les écouter. » Amélie rit doucement, répondit à voix basse comme à un compagnon invisible — « Je t’entends », dit-elle —, puis elle appuya la paume contre le bois pour sentir la chaleur résiduelle des vies passées. Cette première rencontre la transforma ; elle savait, avec une lucidité qui se teintait de peur et d’espoir, qu’elle ne repartirait pas. L’atelier abandonné cessait d’être une ruine pour devenir un atelier des possibles.

Les objets qui ne veulent pas se taire

Amélie passa les jours suivants à trier comme on dépouille des souvenirs : avec lenteur, respect, parfois avec le geste vif de qui veut sauver ce qui paraît irréparable. Les masques d’argile se succédaient, chacun différent par une fissure, une empreinte de doigt, une retouche maladroite. Ils semblaient destinés à ne jamais être portés, et pour cela ils parlaient davantage : la bouche trop petite, la joue trop lisse, le regard absent. Elle les rangeait, notait, frottait, laissait sécher. Les carnets livraient des fragments, des vers, des noms qui revenaient en échos, des dates omises comme pour protéger une mémoire.

Un après-midi, en retournant une planche, elle décela une empreinte recouverte d’encre et de cendre. Une partition froissée renfermait un air écrit à la main, la ligne mélancolique d’une chanson qu’elle fredonna sans s’en rendre compte. Ce même jour, en effleurant un masque qui résistait à toute tentative de nettoyage, la pièce parut refuser. Elle mit de l’eau, de l’alcool, du savon, mais la patine restait, comme si le masque éprouvait sa propre volonté.

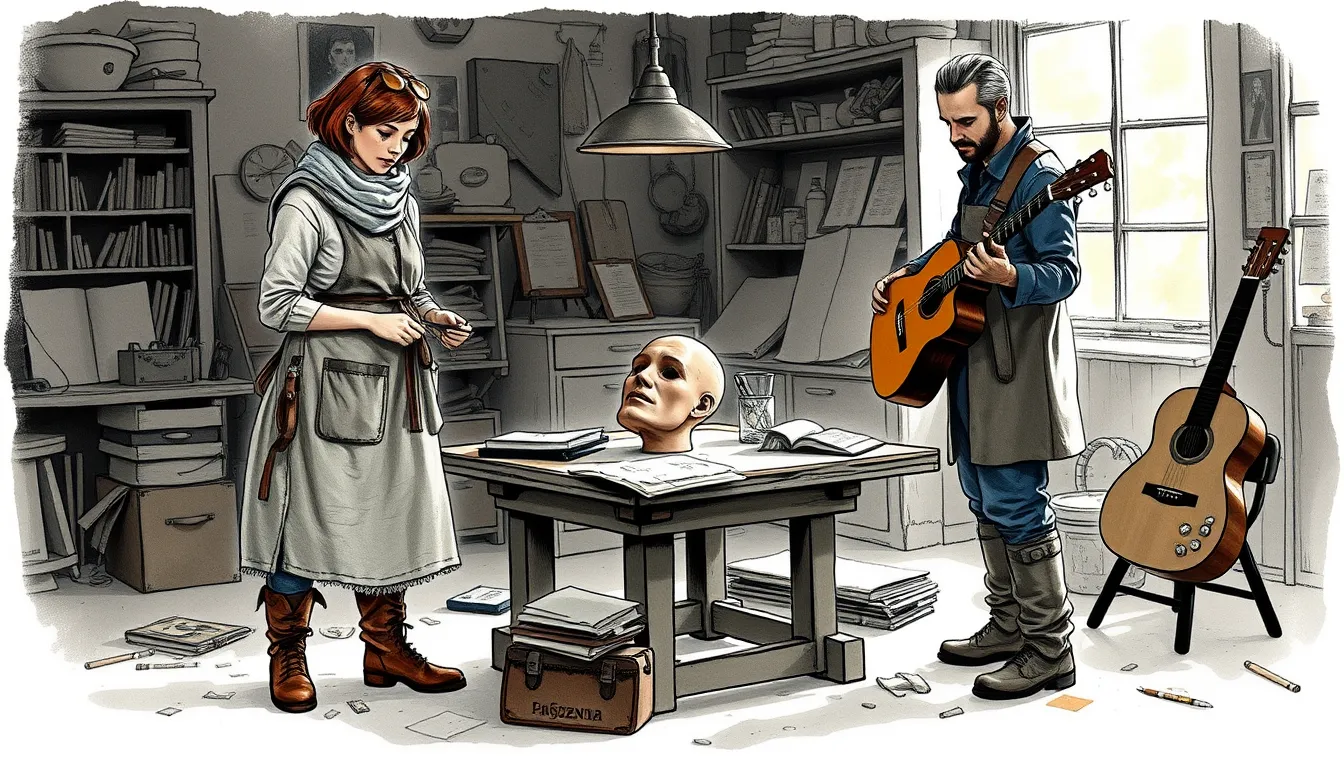

La décision d’appeler à l’aide arriva naturellement. Amélie connaissait des visages dans la ville ; elle écrivit à Lucas Merle, envoyant des photos et son impatience ; elle chercha Élise, qui avait la voix d’une scène, et elle la trouva, plus tard, assise à la terrasse d’un café, lisant un recueil de monologues. Lucas apparut quant à lui comme une présence qu’on n’attendait pas : il franchit le seuil sans bruit, regarda la charpente, les murs atteints par le sel, puis tendit une feuille de plans mesurés. Sa manière était prudente, ses yeux calculaient. Matéo arriva comme la musique : guitare taciturne sur le dos, sourire emporté, mains qui racontaient déjà une rythmique.

Le premier atelier improvisé se tint comme une expérimentation timide. Amélie posa le masque sur la table et dit : « Écoutez, il refuse le nettoyage. Que proposez-vous ? » Élise fit tournoyer un carnet et lut un fragment à voix haute ; Lucas examina la fissure et parla de consolidation ; Matéo toucha la terre et, sans rien dire au départ, entonna un air qui emplissait la salle. Les paroles du carnet et la musique se mélangèrent, comme des lumières qui se superposent. Le masque semblait, à cette convergence, moins récalcitrant ; il céda quelques grains de poussière, comme une respiration.

Mais la rencontre ne fut pas sans frottements : chacun interprétait les objets à sa manière. Lucas craignait l’impulsion qui pourrait briser la structure ; Élise proposait la mise en scène, afin que l’objet conserve sa dignité ; Matéo voulait jouer immédiatement, ses doigts impatients sur une caisse claire invisible. Amélie, entre précision chirurgicale et envie de laisser-faire, se trouva au centre de ces désirs. Les objets ne cessaient de murmurer, et elle comprit que pour les entendre, il faudrait parfois accepter la voix de l’autre.

La troupe qui se rassemble en silence

Les jours s’empilaient en répétitions. Le vieux faubourg artisanal devenait, peu à peu, un lieu où l’on venait comme on va à une messe laïque : pour se retrouver, mettre la main à l’œuvre, parfois pour être regardé. Lucas proposa des plans pour consolider la charpente ; il dessina, mesura, expliqua sans extravagance. Amélie l’écoutait, parfois en désaccord, mais toujours attentive à sa rigueur qui pouvait protéger le fragile. Élise se mit à lire les fragments à haute voix, modulant, faisant surgir des possibles scéniques. Matéo apporta ses rythmes et des airs volés aux passants. Ils formaient une troupe informelle, plus proche d’une famille électrique que d’une compagnie ordinaire.

Les présentations étaient des épreuves douces : chacun racontait, non pas son passé entier, mais une blessure qui pouvait servir de matériau. Lucas parla d’un projet monumental qui avait échoué, laissant un vide de reconnaissance ; Élise évoqua la peur de l’inutilité après des décennies de scène ; Matéo, enfant de la rue, avoua son désir d’être pris au sérieux ; Amélie murmura son échec professionnel qui l’avait poussée à se réfugier dans la restauration. Les confidences, livrées en fragments, se mélangeaient à la terre, aux cordes, à la poussière.

Ils convinrent d’essayer une série de représentations privées, pour tester l’alchimie du lieu. Les premières furent timides : cinq amis, six voisins, un marin. On éparpillait les objets comme on disposerait des amulettes ; les masques servaient d’ombres, les carnets de cartes. Élise dirigeait sans imposer, sollicitant la mémoire du public, leur demandant parfois de toucher, de sentir, de se souvenir. Matéo improvisait en filigrane, ses accords rendant les silences moins lourds. Lucas, en coulisses, remplaçait une planche, soudait une charnière, invisible mais présent.

Les tensions, pourtant, fermentaient sous la surface calme. L’impulsivité de Matéo heurta le souci de contrôle d’Amélie ; Élise, pour faire émerger la vérité, provoquait, et Lucas redoutait que la provocation ne devienne exhibition. Une nuit, après une répétition, une discussion monta. Lucas dit : « Je ne veux pas que vous brûliez ce que nous reconstruisons pour une réaction passagère. » Amélie répondit, les yeux brillants : « Et je ne veux pas que nous reconstruisions pour rester immobiles. » Il y eut un silence, puis un rire amer. Ce silence fut une onde : il leur rappela que la troupe était encore fragile, que la liberté artistique devait trouver ses limites dans le respect mutuel.

Pourtant, dans la matière commune, un fil les reliait : la curiosité. Ils revenaient le lendemain, et le lendemain encore, parce qu’ils avaient entendu, dans le souffle de l’atelier, la promesse d’un chant à venir.

Répétitions aux lumières changeantes

Les répétitions s’étiraient selon le rythme des marées et des lumières. Certains soirs, la fenêtre s’emplissait d’un rouge crépusculaire, d’autres fois d’une brume qui lavait les couleurs. Les éclairages improvisés donnaient à la salle des tempéraments variables : un lampadaire apportait la chaleur d’un feu de camp ; une veilleuse pendue devint une lune suspendue à la hauteur des regards. Chaque variation provoquait une écoute nouvelle, comme si le lieu changeait de peau à chaque respiration.

Amélie sentait sa vigilance se défaire en partie. Elle confia, un soir où la pluie tambourinait aux carreaux, un échec ancien : une restauration qui avait été jugée trop libre, un objet qu’elle avait remis à neuf selon son cœur et qui avait été rejeté par un client. Lucas garda sa posture habituelle, regardant la charpente et ses doigts de bois. Élise s’approcha et, doucement, dit : « Raconte encore. » Amélie parla, la voix tantôt courte, tantôt ouverte ; la troupe écouta sans improviser de solution, simplement présente.

Ces confidences créaient des moments de grâce. Une partition retrouvée conduisit Matéo à inventer un contrepoint qui fit pleurer une voisine. Une lecture d’Élise, sur les fragments d’un carnet, déclencha des images chez chacun qui s’accrochaient à la scène. La répétition devint alors une catharsis progressive : la création façonnait l’espace où l’on acceptait d’être vu. Mais une plainte anonyme, trouvée glissée sous une planche du parquet, apparut comme une pierre dans leur poche.

La feuille était courte, l’écriture encline à l’amertume : « On joue avec les cicatrices des autres pour attirer l’émotion. Qui paie le prix de la révélation ? » La phrase restait, pleine, sans nommer personne. Elle provoqua des regards échangés. Lucas devint réservé ; Amélie sentit une aigreur familière. Élise proposa d’en faire un objet de travail, non d’accusation mais de mise en scène, afin d’explorer la question plutôt que de la laisser consumer leurs relations. Matéo, les mains encore empreintes de cordes, proposa la musique comme témoignage, comme espace neutre.

Ils convinrent d’accueillir la plainte comme un mystère : la lire, en discuter, puis la placer au centre d’un exercice. Cette décision fut un tournant. Leur manière de pratiquer changea : on chercha à travailler la frontière entre l’intime et l’exposition. Les lumières changeantes, qui avaient toujours joué sur les états d’âme, devinrent un outil pour tester où franchir cette frontière. À chaque répétition, l’atelier murmurait plus fort qu’hier, et chacun comprit que la vérité, comme la lumière, pouvait blesser autant qu’éclairer.

La lettre qui redessine les contours

La lettre glissée sous la porte avait déjà fait trembler l’air autour d’eux ; sa charge se rappela à nouveau lorsqu’Élise la proposa en lecture publique, lors d’une soirée où quelques voisins avaient été invités. Amélie sentit son estomac se contracter. Elle savait que la plainte devenait une accusation quand elle quittait le papier pour monter sur scène. Lucas, prudent, examina la teneur : les mots, puissants et vagues, parlaient d’exploitation de la douleur, de théâtre qui ferait commerce des blessures d’autrui.

La lecture eut lieu, et la lettre, dite à voix haute, pesa sur la salle comme une houle froide. Des murmures, des respirations retenues. Élise proposa un rituel scénique : au lieu de rechercher un coupable, on inviterait chacun à déposer une pierre symbolique sur une grande planche, puis à raconter le souvenir lié à cette pierre sans qu’il y ait de jugement. L’idée était d’approcher la lettre par la distance et la vérité, non par la déflagration.

Le geste provoqua des tensions. Lucas dit : « Nous devons ressembler à une maison qui protège ; je ne veux pas que cela devienne une arène. » Amélie répondit, en baissant la voix : « Et je ne veux pas que nous nous défendions au point d’oublier la force du partage. » Les mots, souvent, étaient des cailloux jetés sur la surface d’un lac. Élise invita à laisser la parole aux pierres ; elle posa la planche, et chacun, à son tour, y déposa un objet : une vieille clé, un morceau de bout de corde, un harmonica rayé.

La soirée se transforma en un espace neutre : des histoires furent contées, des silences respectés. Pourtant, la lettre avait ouvert une fente ; des alliances se firent sentir : ceux qui acceptaient la mise à nu, et ceux qui craignaient la surexposition. Matéo, ému, dit : « Je veux jouer pour que les gens sentent sans qu’on leur vole leur douleur » ; sa musique accompagna les dépôts comme un fil de soie.

Au terme de la soirée, Amélie contempla les objets et sentit une fatigue nouvelle mêlée d’apaisement. La lettre n’avait pas livré de nom, mais elle avait obligé chacun à regarder son propre rapport à la douleur. Ce redessinement des contours ne résolvait rien, mais il desserrait un nœud : la troupe devait désormais inventer des règles pour protéger la fragilité tout en laissant place à la vérité. Le travail commençait à prendre la forme d’une éthique commune.

La mise en scène de la vulnérabilité

Sous la houlette d’Élise, ils composèrent une courte pièce destinée à un cercle restreint : amis, voisins, quelques confrères du métier. Le principe était simple et redoutable : chacun devait révéler une faiblesse, une imperfection crue, mais en la portant sur scène avec une forme esthétique. L’exercice demandait un courage qui fit vaciller Amélie ; elle craignait d’être trahie par sa propre précision, de voir ses failles transformées en spectacle gratuit.

La matinée d’essais fut un chaos ordonné. Élise proposa des cadres, des pauses, des respirations scéniques ; Lucas recommanda des renforts structurels pour assurer la sécurité des objets exposés ; Matéo imagina des ponctuations musicales, des respirations sonores qui laisseraient l’espace plutôt que de l’envahir. Amélie se trouva à débattre avec elle-même : jusqu’où montrer sans se perdre ?

La représentation eut des réactions diverses. Certains spectateurs pleurèrent, pris par la sincérité ; d’autres se sentirent complices d’un voyeurisme inconfortable. Un voisin, en sortant, murmura : « On dirait qu’ils nous ont tendu un miroir sans cadre. » Les alliances internes se cristallisèrent. Lucas se sentit incompris quand quelqu’un accusa subtilement la troupe d’exploiter la douleur pour la création ; il craignait que l’intention ne se perde dans la réception.

Amélie, au centre de la tempête, accepta de renoncer à un contrôle absolu. Cette concession n’était pas un abandon mais un accord : laisser la pièce exister comme un reflet imparfait. Elle retira un élément qu’elle avait voulu parfaire, et ce retrait donna à la représentation une marge d’air ; la fragilité enfin visible rendit la pièce plus humaine. Élise sourit, contente de voir que la technique pouvait servir la vérité plutôt que de la masquer.

La troupe sortit de cette épreuve scindée mais plus véritable ; ils avaient compris que la vulnérabilité pouvait être mise en scène sans passer par l’exploitation, mais qu’il fallait des règles, de la transparence et un consentement explicite. Les réactions du public leur apprirent que l’art n’efface pas l’ambivalence : il la contient et la montre. Le soir, quand la fatigue les prit, ils restèrent ensemble dans l’atelier, écoutant la ville, parties d’un tout qui cherchait encore sa forme.

Doutes, ruptures et conciliation possible

La tempête provoquée par la représentation se transforma en brouillard relationnel. Quelques spectateurs accusaient Amélie d’avoir manipulé les émotions ; des paroles furent échangées dans les cuisines du quartier, et la presse locale, discrète, souffla quelques soupçons. Lucas, blessé dans son orgueil protecteur, se retira quelque temps, refusant de participer aux répétitions pour réfléchir. Matéo, de son côté, se sentit trahi par certaines réactions et partit quelques jours, laissant une guitare muette et un vacarme d’absences.

Ces séparations laissèrent une plaie. Élise prit l’initiative d’organiser des entretiens individuels : elle proposa que chacun raconte son histoire pendant que l’autre écoute sans commenter. La règle était simple et dure : écouter comme on recueille un objet fragile. Amélie vint la première ; elle parla de ses appréhensions, de sa peur de décevoir, de sa honte d’avoir parfois modelé la vérité pour la rendre acceptable. Lucas écouta, sans interrompre, et quelque chose entre eux se dégagea : un espace pour la réconciliation, timide mais réel.

Matéo revint, changé, prêt à jouer mais demandeur d’un geste de confiance. Élise leur proposa de rédiger collectivement un code de pratique : consentement avant toute exposition, partage des décisions esthétiques, règles pour protéger les contributeurs extérieurs. Ces entretiens, sobrement conduits, agirent comme des coutures : on recousait les déchirures par des gestes concrets de respect.

La troupe reconstituée décida de nouvelles marches à suivre : l’écoute privilégiée, des répétitions ouvertes seulement à ceux qui acceptaient de participer selon les règles, des temps de retrait pour ceux qui ne voulaient pas être exposés. Les choix n’étaient pas des compromis de faiblesse mais des engagements pour protéger la création et ceux qui l’offraient. Amélie, en particulier, comprit qu’accepter la fragilité ne signifiait pas l’abandon de l’exigence : elle devait apprendre à doser la précision et la confiance.

Un matin, au retour d’une balade au bord du port, Lucas laissa tomber sur la table un petit calepin de mesures ; il dit : « Je veux être présent, mais je ne veux plus diriger seul. » Amélie posa sa main sur la sienne, sans grand geste, et répondit : « Moi non plus, je ne veux plus tout retenir seule. » Ce petit accord fut la promesse d’une conciliation possible : fragile, humaine, et prête à être entretenue par des actes plus que par des paroles.

Les répétitions vers la grande nuit

La Grande Nuit se profila comme un objectif qui donnait à leurs gestes une urgence douce. Ils imaginèrent une mosaïque d’histoires personnelles, entrelacée par la musique et les objets retrouvés. L’atelier devint un laboratoire : tests de lumière, essais de textures sonores, marqueterie d’objets posés comme des repères. On travailla les transitions pour que l’ensemble ressemble à une respiration plutôt qu’à une juxtaposition d’aveux.

Les imprévus techniques se multipliaient : un projecteur qui surchauffait, des micros capricieux, des planches qui craquaient sous la pluie. Ces incidents mirent la patience à l’épreuve. Amélie, parfois, se surprit à céder à la vieille peur de l’échec ; Lucas calmait le jeu en apportant une solution pragmatique ; Élise rappelait la nécessité de garder la scène simple ; Matéo, littéralement, improvisait sur les trous de la partition qui se remplissaient d’émotion.

Ils décidèrent de tester la présentation lors d’une soirée pilote, en invitant davantage d’habitants. Les retours furent encourageants et crus : certains visiteurs évoquaient la sensation d’avoir été accompagnés dans un coin sombre de leur mémoire ; d’autres se sentirent bousculés mais reconnaissaient l’intention. Ces réactions les obligèrent à affiner la tenue : tempo, distance, consentement verbal avant certains passages sensibles.

La conviction que la soirée pouvait transformer le quartier se fit plus nette. Des voisins promirent leur aide pour le mobilier, des commerçants offrirent des lampes, quelques marins se mirent en tête de vendre des billets pour la billetterie improvisée. L’atelier sortit enfin de sa modestie : il accepta les défections ainsi que les apports, et la troupe, soudée par l’effort commun, décida que la Grande Nuit serait moins un triomphe qu’une communion.

La veille de l’événement, ils restèrent tard, peaufinant, déplaçant un masque, raclant une table, accordant une guitare. Amélie regarda par la fenêtre : le port dormait, le sel sur les pierres brillait. Elle pensa à la lettre anonyme, à la plainte qui avait menacé de détruire ce qu’ils construisaient ; elle comprit que la nuit à venir ne dissiperait pas toutes les interrogations, mais qu’elle pourrait offrir un espace où la vérité se présenterait en fragments respectés. Ils se séparèrent avec un dernier regard de confiance, sachant que la nuit leur demanderait l’essentiel : présence et sincérité.

La nuit de l’effeuillage des masques

La pluie, fine comme une soie, accompagna la Grande Nuit. Le port se transforma en salle improvisée : parapluies ouverts, lanternes clignotantes, odeur de sel et de pluie. Les masques d’argile, nettoyés et positionnés, devinrent des présences muettes sur la scène ; leurs fissures, visibles à la lueur, créaient des visages impossibles à oublier. Les spectateurs, serrés, tenaient des tickets manuscrits ; certains avaient les yeux rouges, d’autres serraient la main de voisins inconnus.

La soirée se déplia comme une chronique de petites vérités. Élise introduisait chaque séquence, prenant soin de nommer les règles : consentement, retrait possible, respect. Les fragments racontés s’entremêlèrent à la musique de Matéo, à l’intervention précise de Lucas qui repositionnait un élément rassurant, et à la présence d’Amélie qui, à un moment clé, choisit d’agir.

Elle monta au centre, devant un masque qui avait accompagné un fragment particulier. Les regards la scrutaient : elle sentit le vertige mais aussi une clarté nouvelle. Lentement, elle retira son écharpe, puis son tablier, puis, comme un geste cérémoniel, elle enleva un petit masque de bois qu’elle portait contre sa main. Ce retrait n’était pas une confession totale mais un effeuillage symbolique : laisser apparaître la main qui travaille, la peau qui porte les marques. Un silence intense s’installa.

La réaction fut immédiate et divisée. Certains applaudirent dans un souffle, émus ; d’autres, dans l’ombre, murmurèrent une critique. Le débat, comme un courant, courut à la sortie : on discuta de la limite entre bravoure et exhibition. Mais pendant quelques instants, le public partagea une même respiration, un même silence où la beauté résidait dans l’imperfection visible. L’acte d’Amélie, fragile et volontaire, fit comprendre à plusieurs que la création authentique se nourrit de failles reconnues.

La soirée se termina sans grandiloquence mais avec une gravité gagnée. Dans la rue, sous la pluie, des conversations commencèrent qui ne ressemblaient pas aux commérages habituels : elles étaient plus proches d’une tentative de compréhension collective. Amélie rentra, trempée mais éclairée ; elle vit l’atelier, les objets, les traces de la nuit, et sut que quelque chose avait été déplacé : la solitude individuelle avait commencé à se diluer dans une communauté fragile mais présente.

Après la nuit, les possibles demeurent

Au matin qui suivit la Grande Nuit, l’atelier semblait à la fois transformé et identique : tasses oubliées, instruments désaccordés, miettes de conversation encore sur le sol. La pluie avait lavé une partie des traces mais d’autres restaient : empreintes de pas, marques d’argile sèche, un petit morceau de papier où quelqu’un avait écrit « merci ». Ils se réunirent, épuisés mais contents, pour évaluer ce qu’ils avaient gagné et ce qu’ils avaient perdu.

Certains choisirent de partir : un jeune spectateur, touché par la musique, accepta une offre pour étudier ailleurs ; une voisine décida de reprendre son métier de brodeuse avec une nouvelle énergie. Lucas, qui avait révélé sa blessure d’orgueil, proposa de rester mais à un autre rythme : il accepta un partage des responsabilités. Matéo, plus serein, offrit de créer une petite série de concerts de rue ; Élise, avec son sourire franc, annonça qu’elle continuerait à venir, non pour diriger mais pour garder la mémoire des pièces.

Amélie, enfin, fit un geste encore plus subtil : elle accepta une part d’imperfection dans son travail de restauratrice et dans sa vie. Il ne s’agissait pas d’abandonner la précision mais de comprendre que la beauté pouvait naître d’un défaut assumé. Elle regarda les masques, leurs fissures comme des lignes de vie, et posa une étiquette : « À conserver tel quel. » Un acte qui, pour elle, valait plus que mille corrections.

Ils rédigèrent, ensemble, des principes : consentement éclairé, protection de ceux qui offrent leurs histoires, sanctuarisation des fragments sensibles, règles de partage des profits et de l’attention. L’atelier devint un lieu où l’on pouvait apprendre à présenter la vérité sans la confisquer. Les relations s’apaisèrent ; la troupe, transformée, n’était plus une collection de solitudes mais un organisme fragile, vivant par l’entremise de ses membres.

La dernière image fut celle d’un matin d’automne : la porte grande ouverte, la brume qui se dissipait, des rayons de lumière qui entraient et illuminaient une table où attendaient les outils. Amélie se posta devant la fenêtre, la main sur un masque, et pensa à la phrase qui avait tout commencé : la création authentique naît de l’acceptation des failles. Elle comprit que révéler sa vulnérabilité n’était pas une méthode mais un chemin : la solitude se transformait en communauté, et l’atelier des possibles demeurait, prêt à recevoir d’autres voix et d’autres doutes, parce que la fragilité elle-même avait cessé d’être une honte et était devenue matériau de beauté.