L homme face à la mélodie silencieuse

La ville s’éveille sous un ciel de plomb, comme si quelqu’un avait étiré une vaste nappe grise sur les toits. Les tramways glissent, des conversations fragmentaires traversent les rues, des moteurs soupirent ; et pourtant, au milieu de ce paysage sonore familier, Antoine Lemaire sent venir autre chose. Ce n’est pas un son à proprement parler : c’est une courbe, une phrase sans note qui s’insinue entre les bruits et caresse sa poitrine. Il porte son long manteau beige, son écharpe bleu marine enroulée, et son pas garde la mesure d’une habitude vieille de vingt années de trajet.

Antoine est archiviste sonore à la radio locale. Il collecte les voix du quartier, empaquette les bruits des marchés, range les silences des quais. Musicien à ses heures perdues, il a appris jeune à écouter ce que les oreilles ordinaires laissent passer. Depuis l’enfance, il cultive cette attention aux instants muets, à ces intervalles qui, pour lui, portent une musique intérieure. Aujourd’hui, la musique lui apparaît comme une membrane légère flottant au-dessus du pavé.

Sur le trottoir, il sort son vieux Moleskine, la couverture patinée, et débouche sa plume argentée. Les mains lui tremblent à peine ; il sait que les mots risquent de trahir l’empreinte de l’instant. Il griffonne : « mélodie silencieuse — matin gris — souvenir qui se déplie ». La plume trace des fragments, des tirets, des espaces. Il se convainc qu’il s’agit d’une intuition plutôt que d’un son concret. Et pourtant son cœur reconnaît quelque chose : une nostalgie tendre, une mélancolie douce, une curiosité sereine qui ne réclame ni démonstration ni audience.

Il passe devant son café habituel. La porte s’ouvre sur un souffle chaud d’arômes torréfiés. Midnight, le petit chat noir qui fréquente la terrasse, somnole sur une chaise en velours. Le propriétaire, une silhouette ronde et souriante, lui adresse un signe de tête. Antoine hoche la tête en retour, s’installe au comptoir et laisse la mélodie silencieuse s’infiltrer dans la vapeur du café. Il porte la tasse à ses lèvres sans boire, comme pour ne pas briser la fragile harmonie.

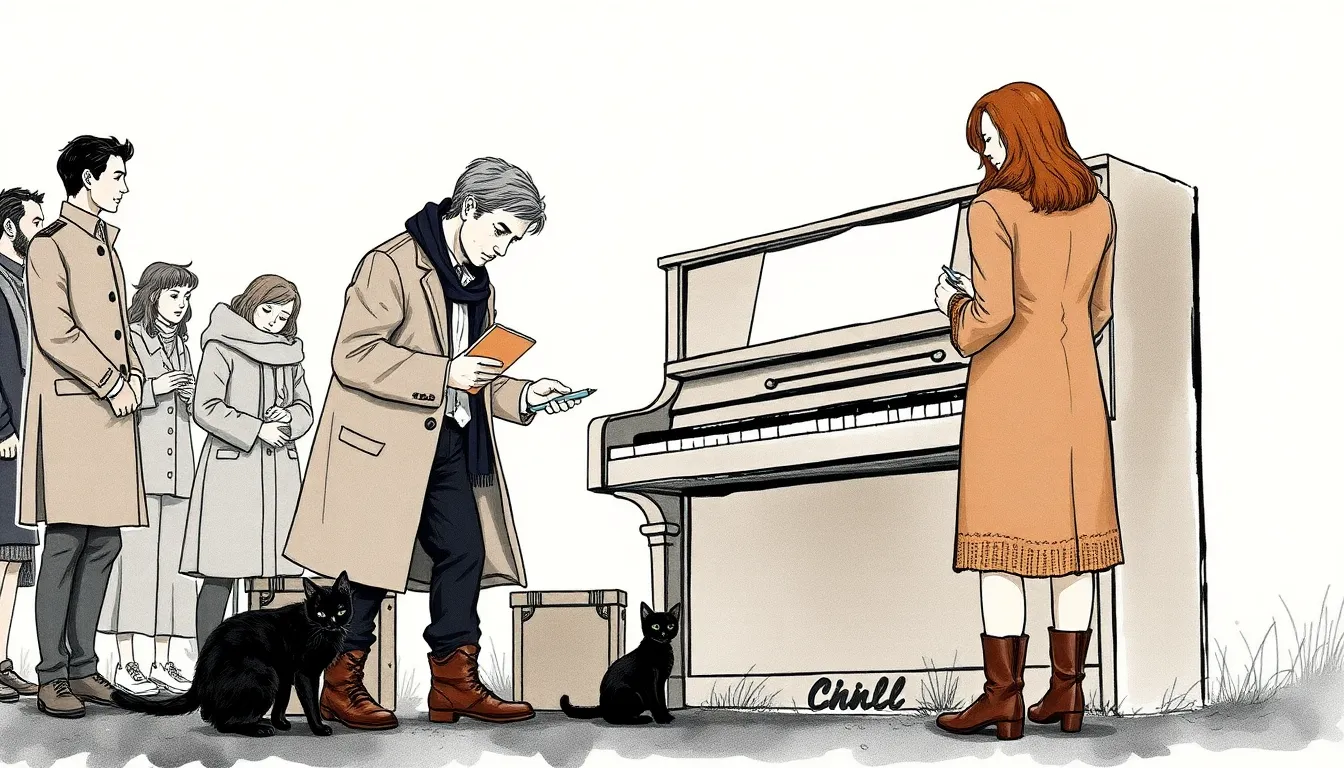

« Tu as l’air ailleurs ce matin, » dit une voix douce derrière lui. Sofia Morel se tient à quelques pas, son manteau camel rejeté sur une robe grise, ses cheveux auburn retombant en vagues. Elle travaille aussi à la radio : documentaliste des voix vivantes, amie d’oreille plus que de discours. Sa présence, calme et attentive, crée un espace où la parole devient accessoire. Antoine ferme son carnet et la regarde, surpris de trouver dans son regard une attente sans impatience.

« J’écoute, » répond-il, et la formule est à la fois réponse et aveu. Sofia s’assoit, sans demander, comme si la proximité suffisait à partager ce qui ne se nomme pas. Ils n’échangent pas de longues phrases ; un sourire, un froncement de sourcils, un silence commun. Leurs gestes forment un petit théâtre où le non-dit tient le rôle principal. Sofia tend la main, effleure le coin du carnet, puis la retire. Le contact est bref mais il rappelle à Antoine la puissance d’un geste simple.

En chemin vers le studio, la ville joue ses percussions ordinaires : une benne qui claque, un vélo qui freine, des conversations qui se croisent. Mais la mélodie que ressent Antoine n’a point besoin d’amplification. Elle est faite de l’espace laissé par ces sons, de la façon dont un klaxon s’éteint et laisse la place à une respiration collective. Il pense à son frère imaginaire d’enfant, à ces après-midis où l’on s’inventait des airs sans autre instrument que la lumière qui glissait entre les rideaux. Cette mémoire n’est pas douloureuse ; elle est douce, emplie d’une ligne mélancolique qui n’exige ni réparation ni réponse.

Au studio, les murs conservent les résidus des émissions passées : éclats de rires, déclarations d’amour, reportages oubliés. Antoine range un magnétophone, ajuste un câble, puis s’appuie contre la table. Il laisse ses doigts glisser sur la page blanche du carnet, comme on passe la main sur une peau familière. Il écrit encore, mais ses mots deviennent moins verbaux et plus graphiques : traits, pauses, ellipses ; comme s’il écrivait une partition pour l’absence. Sofia s’installe en face de lui, observe les marques, et, sans les lire à haute voix, les interprète par un mouvement de tête, un sourire, un souffle partagé.

« Tu crois qu’on peut transmettre quelque chose qui ne s’entend pas ? » demande Antoine à mi-voix, plus pour lui que pour elle. Sofia le regarde, puis ferme les yeux un instant. « On peut l’inviter, » répond-elle finalement. « On peut tendre la main vers ce qui est là, invisible, et attendre que d’autres la prennent. » Sa voix ne tranche pas le silence : elle s’y glisse comme une note qui prolonge l’accord. Antoine sent que ses mots — et son silence — trouvent une terre d’accueil.

Il se rappelle les auditeurs qui confient, à la radio, des silences qui les ont sauvés : la respiration d’un enfant, le souffle d’un vieux parent, le moment où l’on pose une main sur une épaule. Toutes ces petites coupures du tumulte forment une cartographie secrète des liens humains. La beauté des émotions silencieuses, pense-t-il, réside dans leur pouvoir unificateur : elles n’imposent rien, elles offrent un centre où les solitudes peuvent se rejoindre.

La matinée avance. Les routines reprennent leur trame familière ; pourtant quelque chose a changé : une attention nouvelle flotte dans l’air, comme une invitation discrète. Antoine ferme son carnet et laisse la main suspendue. Il veut attraper la mélodie avant qu’elle ne s’évapore, comme on tenterait de retenir une feuille portée par le vent. Sa plume reste nue au-dessus de la page blanche. Le temps se condense en cet instant — tendresse, mélancolie, sérénité et réflexion — et il comprend que le geste de consigner l’invisible est déjà une manière de le partager.

Il pose enfin la main sur la page, non pour écrire, mais pour tenir : comme pour capturer une vibration, pour l’empêcher de partir trop vite. Sofia lui offre un regard complice, et il se sent, pour la première fois depuis longtemps, moins seul dans son écoute. La main d’Antoine reste immobile, le carnet ouvert, et dehors la ville continue d’exister en bruit et en rumeur. À l’intérieur du studio, la mélodie silencieuse persiste, prête à se recomposer ailleurs, bientôt, au fil des pas et des rencontres.

Le café silencieux où naît la mélodie

La porte du café s’ouvrit sans fracas. Un filet d’air froid suivit Antoine jusque dans l’embrasure, et le souci du dehors se dissipa comme une particule de fumée. C’était son refuge de toujours, ce local au rez-de-chaussée dont les nappes étaient plus souvent froissées que repassées, où le comptoir portait les empreintes de nombreuses paumes. Le propriétaire, un homme d’âge mûr nommé Marcel, hocha la tête en signe de bienvenue et posa, sans mot dire, une tasse tremblotante de moka sur le comptoir. Autour, quelques habitués formaient un fond sonore réduit : le cliquetis d’une cuillère, un rire contenu, le froissement d’un journal. Rien qui vienne rompre un silence choisi — plutôt un silence habité.

Antoine se glissa à sa table habituelle, près de la fenêtre embuée. Il posa son vieux Moleskine devant lui comme on déploie une carte fragile. L’impression qui l’avait traversé toute la matinée — cette mélodie sans son, ce fil d’air qui lui parlait au creux des côtes — réapparut, plus tangible dans la clarté feutrée du café. Il passa la main sur la couverture, hésita, puis ouvrit le carnet sur une page blanche. Sa main resta un instant au-dessus du papier, comme pour écouter avant d’écrire.

Sofia arriva sans annoncer l’heure. Elle entra doucement, retira son manteau et laissa son regard chercher la silhouette d’Antoine. Leurs yeux se croisèrent ; un sourire discret fendit les lèvres de Sofia. Aucun mot échangé : leurs regards suffisaient. Elle s’installa en face de lui, ses mains tenant une tasse tiède que ses doigts enfermaient comme un secret chaud. Midnight, le chat noir qui suivait souvent leurs pas, se glissa entre les chaises et vint se lover au pied des jambes d’Antoine. La scène tenait d’une confidence partagée.

« Alors ? » murmura Marcel en déposant une petite assiette de madeleines. Sa voix n’était pas intrusive ; elle était comme un accord posé au loin, qui autorisait la conversation sans l’exiger. Antoine secoua la tête, sourire vague. « J’essaie d’attraper quelque chose qui n’a pas de couleur sonore », répondit-il, plus pour lui-même que pour rendre compte de quoi que ce soit. Sofia inclina la tête, ses yeux verts cherchant la forme de l’indication que lui laissait la musique sans bruit.

Il commença par écrire des fragments : un mot, puis un saut, une ligne interrompue. Les lettres semblaient hésiter sur la page, remuant comme pour trouver leur assise. Parfois, Antoine effaçait, frottait la mine jusqu’à rendre la surface presque lisse, puis recommençait, plus prudent. Ses gestes n’étaient pas seulement d’écriture ; ils étaient des gestes d’écoute. Il abandonna bientôt la plume pour le toucher : il posa la paume de sa main sur la table, puis seulement le bout des doigts, fermant les yeux comme on ferme une porte sur le tumulte.

Il y eut alors un mouvement imperceptible, une translation de l’intérieur vers l’extérieur. Les doigts d’Antoine se mirent à écrire en gestes, traçant dans l’air et sur la table des lignes imaginaires. À mi-chemin entre le dessin et la notation, il esquissa une partition qui n’indiquait pas des notes mais des espaces — de longs silences, des respirations, des soupirs marqués par de simples traits et des blancs volontairement laissés. Les habitués, sans le vouloir, ralentirent leurs conversations comme pour ne pas troubler l’écriture.

Sofia observa sans intervenir, ses mains jointes autour de sa tasse. À certains instants, elle entoura la main d’Antoine du bout des doigts, comme pour aider le geste à demeurer. Aucun mot, seulement la présence. Dans ce manque de verbe, une langue commune se formait : le silence devenu pont. Antoine sentit la tendresse affleurer — une tendresse presque pudique, mêlée d’une mélancolie fine comme la poussière sur les rayons du café.

« Montre-moi, » dit-elle enfin, mais ce ne fut pas une demande de clarification. C’était une invitation à continuer, à persister. Antoine ouvrit les yeux. Il lui montra les pages : des tirets, des espaces, des parenthèses, comme si la musique était une respiration mise en signes. Elle sourit et fit un geste, presque imperceptible, qui transformait la lecture en traduction : elle posait un doigt sur un blanc, puis sur un tiret, comme pour simuler une pause et un mouvement. Ils parlaient avec leurs yeux et leurs silences, et la parole sembla superflue.

Pourtant, un trouble demeurait. La peur d’Antoine rongeait ses lèvres intérieures : comment faire partager ce qui n’a pas de son ? Comment convaincre sans nommer, transmettre sans produire ? Il crut entendre, à un moment, le murmure d’un habitué derrière lui : « Il faut que ce soit concret. » Ces mots, jetés sans méchanceté, goûtèrent comme du plomb sur sa langue. Il baissa les paupières, sentit la mélancolie venir comme une marée. Puis Sofia posa sa main sur la sienne, légère, et cette pression suffit à transformer la crainte en courage contenu.

Les minutes se déroulèrent en douceur. Antoine reprit sa plume et dessina une large page qu’il voulut « blanche » : non pas vide, mais remplie de silences nommés. Il marqua des espacements larges, inscrivit des parenthèses où l’on devait respirer, laissa des carrés vides destinés à être habités par l’attention de celui qui lirait. Ce fut son acte le plus intime : composer une partition de non-son, une cartographie des absences. Il eut l’impression, étrange et consolante, d’avoir enfin mis la mélodie à nu, dans son voisinage le plus simple.

Marcel revint, balayant d’un regard la table. « Ça sonne bien, ce silence, » lança-t-il avec ce mélange d’humour et de sincérité qui le caractérisait. Un petit rire s’échappa de la table voisine. Antoine sentit la tension se dissoudre. Les mots du propriétaire n’étaient pas une validation académique, seulement le constat qu’un rythme nouveau se partageait ici, humble et présent.

La complicité entre Antoine et Sofia s’approfondissait par touches : un signe de tête, un déplacement de chaise, un échange de papier où l’un gribouillait un espace et l’autre y déposait un point. Ils expérimentaient, ensemble, que le silence peut tenir lieu de discours, que l’absence de bruit ne signifie pas absence d’échange mais concentré d’attention. La peur d’être incompris resta, fine, mais elle perdit de son emprise à mesure que d’autres regards s’ouvraient et accueillaient sans exiger de justification.

Quand l’heure glissa vers la fin de l’après-midi, le soleil couchant donna au café une teinte ambrée. Antoine referma son carnet, non pas avec résolution définitive mais avec la sensation d’un commencement. Il se leva, remit son manteau, et Sofia se leva avec lui. Sur le seuil, il jeta un dernier regard à la page blanche où les silences étaient tracés : il y avait quelque chose d’aveu la-dedans, et quelque chose d’invitation.

Ils sortirent ensemble, marchant côte à côte le long d’une rue où les pas résonnaient plus bas qu’à l’ordinaire. La mélodie silencieuse continuait de couler en lui, et, au coin de la rue, un porche entrouvert laissa filtrer l’ombre d’un instrument longtemps ignoré. Sans se dire un mot, leurs mains se cherchèrent et se trouvèrent; la nuit promettait d’autres gestes, d’autres mains, d’autres silences à partager. Le porche semblait garder un secret : dans le hall de la maison de quartier, un vieux piano attendait peut-être une caresse. Ils ne le savaient pas encore, mais la direction était prise, et la prochaine pièce attendrait que leurs doigts apprennent à jouer sans bruit.

Le piano muet et le geste tendre

Le hall de la maison de quartier sentait la cire ancienne et le printemps à moitié retenu par une fenêtre mal fermée. Un rayon oblique traversait la volée d’escalier et venait mourir sur un piano posé contre le mur, comme on pose un ami fatigué sur un canapé. Ses touches étaient jaunies, certaines fêlées à leurs bords ; à l’intérieur, les cordes formaient un désordre de rouille et de silence, parfois muettes, parfois répondant avec une hésitation métallique. Antoine s’arrêta à la lisière de ce halo et sentit, avant même d’appuyer, la musique invisible qui l’habitait se pencher vers l’instrument.

Il toucha les touches du bout des doigts comme on effleure la main d’un être qu’on n’a pas vu depuis longtemps. Le son ne vint pas toujours : un accord s’étranglait, une note se perdait, une autre revenait, assourdie par la poussière. Pourtant, quelque chose passa — une vibration intérieure, une phrase sans timbre qui glissa entre ses phalanges et se déroula comme un ruban. Ceux qui l’observaient ne purent dire s’ils avaient entendu ou seulement ressenti ; l’effet fut le même : le corps se mit à écouter.

Au fond du hall, Sofia s’était arrêtée, d’abord prudente, à la croisée des regards et de la lumière. Elle regarda Antoine d’abord comme on regarde un acteur avant que ne commence la pièce, puis comme on suit la main d’un peintre sur la toile. Elle ne fit aucun bruit. Midnight, le chat noir qui fréquentait les lieux, se planta sur ses pattes et fixa les mains d’Antoine avec une attention concentrée, comme si l’animal aussi percevait la phrase sans son qui allait et venait.

Antoine jouait et ne jouait pas. Il dessinait des gestes musicaux : des arpèges sentis, des silences sculptés, des glissandi qui n’aboutissaient pas toujours à un son net. Par instants, la mécanique fatiguée du piano protesta ; une note se fit entendre, fragile comme une voix dans une pièce vide. À d’autres moments, ses doigts n’obtinrent qu’un fumet de vibration, une caresse sourde que pourtant les cœurs présents prirent comme une offrande.

— Tu l’entends ? chuchota Sofia sans s’approcher davantage.

Antoine sourit, un sourire d’homme surpris d’être entendu pour autre chose que ses mots.

— Parfois, répondit-il, la musique se contente d’être touchée.

La phrase n’était pas une réponse simple, mais un accord trouvé entre eux. Antoine pensa à l’enfant qu’il avait été, assis sur le rebord d’une fenêtre, écoutant sa mère jouant sans paroles ; il se souvint d’airs muets que l’on gardait pour un frère imaginaire, un frère qui existait seulement dans l’espace que la tendresse avait aménagé. Ce frère, il l’avait perdu comme on perd un jouet précieux : sans bruit, mais en laissant une trace qui réclamait des mains pour être retrouvée.

Une note brisée le ramena à l’instant présent. Il laissa ses doigts s’attarder sur la table, puis glissa la main près de la caisse du piano. Sofia, à son tour, fit un pas. Son mouvement était discret, presque cérémonial. Elle posa la paume de sa main sur le bois, près de celle d’Antoine. Le contact fut simple et, pourtant, porteur ; comme si la caisse fissurée était une peau qui pouvait encore transmettre chaleur et mémoire.

Le geste fut infime — un effleurement de paumes séparées par la largeur d’une planche — mais il fit courir des images chez chacun des témoins. Antoine fut traversé par des scènes fragmentaires : un salon où un père souriait en fermant les yeux, un soir d’orage où les deux enfants s’étaient blottis contre la table, une fenêtre ouverte sur des chants sans paroles. Chaque flash était un petit phare qui lui montrait que ses silences n’étaient pas vides ; ils étaient pleins d’histoires prêtes à se réveiller.

— Tu te souviens de la chanson que je fredonnais enfant ? demanda-t-il, moins pour obtenir une réponse que pour déposer une confidence.

Sofia ne répondit pas par des mots. Elle posa davantage de poids sur sa main, comme pour dire oui, puis inclina légèrement la tête, priorité offerte à la mémoire. Antoine sentit alors que la musique, même lorsqu’elle n’était audible que d’une étincelle, pouvait suffire à tisser une présence partagée. Le silence qui leur revenait était habité, chaleureux.

Autour d’eux, d’autres silhouettes ralentirent, attirées par quelque chose d’indéfinissable. Une femme qui passait s’arrêta, les bras chargés de livres, et sourit ; un jeune homme remit sa casquette et regarda la scène comme on contemple un rituel. Personne ne parlait fort, mais chacun avait le visage traversé d’une attention nouvelle, comme si le geste simple de deux mains posées sur un bois cassé avait réveillé des chambres closes de leur propre histoire.

Antoine comprit alors, avec une douceur contenue, qu’il devait accepter cette condition paradoxale : sa musique n’avait pas toujours besoin d’être entendue pour être partagée. Elle se frayait un chemin par d’autres voies — la chaleur d’une paume, le léger frémissement d’une respiration, la mémoire qui se mettait en mouvement. Accepter cela, c’était consentir à laisser le monde répondre autrement que par l’oreille.

Il laissa ses mains reposer, mais le geste avait fait son œuvre. Sofia retira lentement la sienne, non pas pour s’éloigner, mais pour que la rémanence du contact puisse s’étendre dans l’air autour d’eux. Midnight se glissa entre leurs jambes et ronronna, comme pour sceller le passage d’une fragile cérémonie.

— Viens, murmura Sofia en se relevant, allons marcher un peu. J’ai l’impression qu’il faudra écrire tout cela avant que l’air ne l’efface.

Antoine ramassa son carnet, la couverture usée se pliant sous ses doigts. Il sentit la mélodie silencieuse s’installer en lui plus claire qu’avant, prête à être fragmentée et offerte. Tandis qu’ils quittaient le hall, la caisse du piano resta expiée d’une caresse récente, et le silence qui suivit n’était plus vide : il promettait d’être partagé. Dehors, la rue les attendait, pleine de pas et de petites conversations ; à l’angle, d’autres gestes et d’autres silences les appelaient, comme une suite que l’on n’attendait plus pour jouer.

Les fragments de silence et de mémoire partagés

Le matin s’ouvrait en ruban pâle sur le canal. L’eau, lisse comme une page, renvoyait la ville sans en retenir le bruit ; seuls quelques clapotis retiraient leur voix, comme pour ne pas troubler l’espace intime que portait Antoine. Il tenait son carnet fermé contre sa poitrine, comme on protège un secret fragile. Sofia marchait à ses côtés, le pas régulier, la main parfois effleurant la rambarde. Entre eux, la liberté d’un silence qui n’était pas vide, mais plein d’une mélodie sans vibration audible.

« Tu as dormi ? » demanda-t-elle en souriant, sans attendre véritablement une réponse. Antoine la regarda et, comme souvent, ses mots restèrent dans la poche. Il sortit le carnet, l’ouvrit. Sur la page blanche, des fragments : traits, espaces, tirets — autant de respirations notées pour que la musique intérieure ne s’évapore pas.

Elle lut sans prononcer : ses yeux glissaient sur les signes, puis son visage se faisait livre muet. Un geste de la tête, une paupière qui se soulève, un sourire contenu — et toute la phrase non dite était donnée. Pour un passant peu attentif, ils n’étaient que deux silhouettes au bord d’un canal. Pour eux, chaque battement de paupière et chaque silence partagé était une conversation longue comme une saison.

Antoine posa la main sur la table d’un banc et laissa Sofia effleurer la page comme on effleure un piano. Il montra, sans expliquer, quelques fragments :

—

— —

— — —

Elle répondit par un rire léger, puis par un signe de la main qui transformait les tirets en courbes, les espaces en respirations. Midnight, le petit chat noir qui les suivait parfois, passa entre leurs jambes et s’arrêta, attentif, comme à l’écoute d’une partition invisible.

La promenade devint un rituel : chaque détour, chaque pont, apportait un silence différent. Parfois, le vent prenait la place d’un accord ; parfois, ce n’était qu’un souffle qui insistait sur une syllabe muette. Dans ces instants, Antoine oubliait la liste des tâches du jour, les emails en attente, la réunion qui l’attendait au coin d’une journée trop pleine. Le carnet était une ancre.

Le facteur, affairé mais toujours accueillant, passa en sifflotant un air dont les notes semblaient se dissoudre dès qu’on cherchait à en retenir le timbre. Il remarqua le carnet, esquissa un sourire, s’arrêta un instant et déclara : « C’est beau, ce que vous faites. » Un compliment sans grandiloquence, offert comme une clef. Le geste du facteur, simple, posa une pierre sur laquelle d’autres pourraient s’appuyer.

Non loin de là, une vieille femme était assise, la tête légèrement penchée, ses lèvres bougeant comme si elle fredonnait. Aucun son n’en sortait, et pourtant son visage rayonnait d’une musique connue d’elle seule ; ses mains, lorsqu’elle parlait aux oiseaux qui l’entouraient, dessinaient des phrases. Sofia s’approcha, prit la main de la vieille femme, puis la laissa effeuiller le bord du carnet d’Antoine. La femme sourit, hocha la tête ; ses doigts, ridés, traduisirent un air que personne n’entendit mais que tous comprirent.

« Vous me donnez des nouvelles de choses que j’avais oubliées, » murmura-t-elle. La phrase n’était pas adressée au carnet mais à l’intervalle entre les mots. Antoine sentit une tendresse chaude lui monter du ventre. La mélancolie, qui parfois le visitait comme une pluie fine, se changeait ici en chaleur humaine.

Pourtant, tout n’était pas exempt d’obstacle. Un matin, pressé par une tâche urgente au studio, Antoine sentit l’ombre de la responsabilité l’arracher au bord du canal. Son téléphone vibra, implacable ; une voix lui rappelait des délais et des chiffres. Il resta un instant figé : le travail appelait à l’ordre et la mélodie demandait prolongation. Il ferma le carnet d’un geste brusque, comme pour calmer un instrument qu’on croit trop fragile.

Des passants, parfois, ne comprenaient pas. Deux hommes, passant en vélo, se moquèrent à voix basse : « Ils jouent aux poètes, » dit l’un. Les mots eurent un goût amer ; Sofia, qui entendit, serra la main d’Antoine. Il répondit par un sourire mesuré — non par dépit, mais par défi tranquille. Leur rituel n’avait pas besoin d’approbation pour exister. Il demandait seulement du courage pour rester fidèle au silence.

Il y eut aussi des rencontres discrètes : une jeune mère qui, voyant la vieille femme sourire sans chanter, s’assit et ferma les yeux, posant la tête contre l’épaule d’un enfant fatigué. Un étudiant laissa tomber son sac pour toucher le carnet et repartit le visage léger, comme si quelque chose s’était détaché de ses épaules. Ces petites reconnections, minuscules et ponctuelles, tissaient un lien dans le quartier : le silence devenait une langue partagée.

Au retour, sur le pont où la lumière s’étirait, Sofia prit la main d’Antoine et dit, très doucement : « Tu sais, la ville a besoin de ça. Pas de bruit en plus, mais de moments qui se prêtent à s’écouter. » Antoine sentit alors, plus clairement que jamais, que la beauté des émotions silencieuses pouvait être contagieuse. Elles n’exigeaient ni explication ni démonstration, seulement la présence.

La journée trépidante recommença à réclamer leur attention. Antoine remit le carnet dans sa poche, mais cette fois il ne se laissa pas emporter par la seule logique des horaires. Avant de partir, il se retourna, regarda le canal qui conservait leurs traces et pensa à la petite affiche déjà glissée sous la vitre d’un commerce : une invitation pour une rencontre du quartier, une soirée. Un frisson d’appréhension le parcourut — parlerait-il ? —, puis la sérénité reprit ses droits. Il n’aurait peut-être pas besoin de mots.

Ils s’éloignèrent en silence, la main de Sofia dans la sienne, Midnight trottinant à leur rythme. Au loin, la vieille femme continua de fredonner sans voix, et le facteur, reprenant sa tournée, gardait un sourire qui ressemblait à une promesse. Le silence, petit à petit, transformait les solitudes en compagnonnage. Et tandis que la ville préparait ses lumières, Antoine sentit naître l’envie d’inviter d’autres cœurs à écouter — non pas pour entendre une mélodie, mais pour apprendre à la reconnaître.

La confession sans paroles qui unifie

La salle était pleine sans être bruyante : des chaises alignées comme des feuilles prêtes à recevoir la pluie, des lampes basses répandant une lumière douce, l’odeur du café et du bois chauffé se mêlant à celle, plus ténue, des manteaux. Antoine sentait son cœur battre dans son cou comme un métronome maladroit. On l’avait invité pour qu’il parle de son travail à la radio, de ses archives sonores, et surtout — pensait-on — de ces étranges choses dont il parlait à voix basse depuis des semaines : la « mélodie silencieuse ». Le geste de parler l’angoissait. Les mots, il le savait, trahissaient souvent ce qu’ils prétendaient révéler.

Il se leva lentement, les doigts ramenant machinalement le Moleskine dans la poche intérieure de son manteau. Sofia, assise au premier rang, lui adressa un regard qui ne demandait ni explication ni assurance. Elle serra sa main quand il passa près d’elle ; un contact bref, solide, sans phrase. Midnight, niché sur ses genoux, ronronna comme un rythme imperceptible. Ce simple appui calma Antoine, et pourtant l’appréhension restait — comme une corde tendue prête à vibrer.

Il s’approcha du micro, le frôla à peine. Les applaudissements s’éteignirent, laissant une respiration collective. Antoine retira sa main du Moleskine, leva les yeux, et dit d’une voix qui aimait mieux la précision du silence : « Ce soir, je ne sais pas comment expliquer la mélodie silencieuse. Mais je peux vous proposer autre chose. Fermez les yeux, voulez-vous. » Un murmure passa, hésitant, puis la première main se posa sur les genoux, la première paupière se posa comme une voile.

Ce n’était pas un ordre ; c’était une invitation. Antoine fit un pas en arrière et baissa lui aussi son regard : il ne voulait plus qu’on le regarde. Il guida l’assemblée d’un geste discret, presque imperceptible, comme un chef qui inviterait les instruments à respirer avant de jouer. Le silence tomba — mais ce n’était pas un vide. C’était un silence actif, plein d’attention, peuplé d’écoutes intimes. On entendait des souffles différents, des frôlements de tissus, le tic régulier d’une montre, et, par-dessus tout, des cœurs qui apprenaient à se synchroniser.

Dans ce creuset muet, chaque sensation prit du relief. Antoine sentit le poids de sa propre poitrine, puis l’ondulation d’un soupir retenu près de lui, la chaleur d’une main qui cherchait la sienne. Sofia la trouva et la tint sans mot dire ; leurs doigts se lièrent comme deux notes qui s’accordent sans besoin d’être nommées. Plus loin, une vieille femme au visage gravé par les années exhala un souffle qui devint chant — une vibration si fine qu’elle n’avait pas la forme d’une mélodie ordinaire, plutôt l’écho d’un air connu uniquement par la mémoire du corps. Ce souffle fut comme une phrase chuchotée par le monde au creux de la salle.

Les réactions furent diverses et profondément honnêtes. Certains larmes roulèrent, lentes et décidées, le long de joues surprises ; d’autres lèvres esquissèrent un sourire que l’on n’ose fléchir sous la coupe des mots. Une jeune mère plaça instinctivement sa main sur le ventre comme si l’enfant qu’elle portait eût reconnu la cadence. Des inconnus, côte à côte depuis peu, inclinèrent la tête l’un vers l’autre et se prirent les mains. Les mains — voilà le lien le plus simple, le plus immédiat : doigts qui cherchent, paumes qui trouvent, poings qui se desserrent.

Un rire bref, rauque, tenta de briser la concentration. À l’arrière, un homme au col relevé ricana et lança : « Voilà qui fera un joli numéro à la radio : le silence pour les nigauds. » Sa voix traçait la moquerie comme un caillou dans l’eau. Antoine ne réagit pas ; il n’avait rien à prouver. Mais la moquerie fit quelques remous, et un souffle de tension traversa la salle.

Alors quelque chose d’imprévu se produisit. L’homme moqueur sentit, ou crut sentir, la main d’une voisine qui avait cherché la sienne. Sa mâchoire se contracta ; il voulut se raidir, se reprendre. Au lieu de cela, sa bouche se fendit d’une grimace qui n’était ni colère ni rictus, mais la surprise d’un cœur surpris en train de s’ouvrir. Un nouveau souffle monta en lui, hésitant d’abord, puis plus intime. Sa respiration se fit plus lente. Quand, à la sortie du silence, il aperçut la vieille femme fermer les yeux et secouer légèrement la tête comme au rythme d’une musique que seul son corps comprenait, une larme, petite et honteuse, se dessina au coin de son œil. Il toussa, s’efforça de reculer dans l’ironie, mais ne put empêcher l’adoucissement d’une face trop longtemps raide.

La percée n’était pas spectaculaire ; elle était simple et puissante parce qu’authentique. Antoine ouvrit les yeux le dernier, comme si l’on avait demandé au monde d’attendre son consentement. Il regarda la salle : des visages humides, des sourires incrédules, des mains enlacées. Il sentit une chaleur — non pas la chaleur brûlante d’une passion, mais la chaleur persistante d’une communauté qui venait de se reconnaître. Il n’avait rien dit, et pourtant il venait de confesser ce qui l’occupait depuis longtemps : que le silence contient des paysages, que les émotions sans voix peuvent se répondre et unir.

Sofia souffla alors sans bruit, un souffle comme un point final. Elle serra plus fort sa main et posa sa tête contre son épaule un instant, geste muet d’approbation. La vieille femme, dont le souffle avait été comme un écho, laissa échapper un petit rire sans son et remua les lèvres dans une chanson que personne n’entendit vraiment, mais que tout le monde reconnut. Midnight, bercé dans le creux du manteau de Sofia, fit un petit mouvement de contentement, comme si lui aussi avait participé à cette partition invisible.

Quand le murmure reprit — d’abord timide, puis plus ample — il n’eut pas la violence d’un discours repris en chœur : on parlait doucement, chacun cherchant ses mots pour dire ce qu’il avait ressenti. L’homme sceptique s’approcha du bord de son siège, la figure moins dure. Il dit, en balbutiant : « Je… je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression d’avoir entendu quelque chose. » Personne ne se moqua de sa surprise. On lui répondit par un sourire, par une main qui se posa sur son épaule. La moquerie avait cédé la place à l’étonnement, puis à la reconnaissance. C’était, pensait Antoine, une victoire tranquille.

Au fond de lui, il sut que rien ne serait identique après cette soirée : la mélodie silencieuse ne s’était pas transformée en banalité expliquée par des phrases savantes. Elle avait trouvé une réalité plus solide — celle des corps et des cœurs qui vibrent ensemble. Il ramassa son Moleskine, écrivit d’une main tremblante une ligne : « Silence partagé = présence donnée. » Puis il referma le carnet, sans en faire un discours. Le message était pur et simple : la beauté des émotions silencieuses unit davantage que mille paroles bien tournées.

La salle finit par s’éclairer davantage, non parce que l’éclairage avait changé, mais parce que les visages semblaient plus ouverts à la lumière. Les conversations qui s’engagèrent étaient faites de petites confessions, d’anecdotes murmurées, d’invitations à revenir. Antoine sentit sous sa paume la main de Sofia qui ne le lâchait pas. Il sourit, mélancolique et apaisé : une mélancolie qui ne pèse plus, mais accompagne, comme un parfum qui rappelle une maison aimée.

En quittant la salle, certains restèrent pour parler plus longuement ; d’autres s’attardèrent sur le seuil, voulant reprendre un peu du silence partagé avant de replonger dans le vacarme ordinaire. Antoine et Sofia marchèrent côte à côte, sans se précipiter. Il n’était plus question de convaincre qui que ce soit. Ils avaient offert une expérience, et les échos commençaient déjà à se répandre — des mains serrées, des visages changés, des correspondances promises. C’était le début d’une résonance qui, il le pressentait, s’étendrait au-delà de cette pièce. Les premiers retours allaient venir : lettres, appels, peut-être l’idée d’un lieu où l’on viendrait écouter sans bruit. Mais pour l’instant, la nuit les enveloppait d’une sérénité transformante, et la mélodie silencieuse vibrava encore, discrète, entre eux.

L’écho collectif de la mélodie silencieuse

Le lendemain de la soirée, la ville semblait avoir retenu son souffle. Ce n’était pas un silence plat, mais une présence recueillie qui se propageait comme une légère brise entre les immeubles. Antoine ouvrit son carnet : la page que la mélodie avait occupée la veille était encore chaude de son encre, comme si quelqu’un y avait soufflé. Il trouva d’abord des messages anonymes sur le téléphone de la radio — des auditeurs qui racontaient des brefs instants retrouvés : une mère qui, dans le métro, avait posé sa main sur celle de son fils en pleurs ; un facteur qui avait fermé les yeux au coin d’une rue et senti ses pas se recalibrer. Puis vinrent des courriels, puis des lettres manuscrites, parfumées d’humidité et de sincérité.

« Ils parlent d’une expérience », dit Sofia en parcourant la pile avec lui, sa voix basse prenant la cadence d’une récitation. « Ils disent que c’était comme apprendre à respirer autrement. »

Antoine referma la porte du studio et resta un instant immobile, la main posée sur le rebord comme pour sentir l’écho. Midnight dormit sur le dossier d’une chaise, indifférente aux effusions humaines, et pourtant présente, comme un témoin calme. Dans les jours qui suivirent, des voisins improvisèrent des réunions silencieuses dans des escaliers, sur des paliers, sous un réverbère. On s’asseyait côte à côte, on gardait les yeux ouverts ou fermés selon l’envie, et l’on se rendait compte qu’un simple accord tacite suffisait à transformer l’attente en partage.

Le projet le plus visible naquit un matin de printemps, autour d’un banc solitaire du parc municipal. Une fenêtre d’écoute fut installée : une structure sobre, faite de bois huilé et de verre dépoli, orientée vers le paysage. Une plaque indiquait simplement l’heure d’ouverture et une invitation : « Asseyez-vous. Écoutez le monde sans bruit. » Antoine et Sofia participèrent à la mise en place ; ce furent des gestes presque artisanaux — visser une charnière, poncer un angle, tendre un coussin — mais chaque geste portait le poids d’une promesse commune.

La première journée d’inauguration rassembla des visages qui ne se seraient jamais croisés autrement. Des enfants guidés par leurs enseignants apprirent à respirer en comptant silencieusement ; un garçon de sept ans posa sa petite main sur la vitre et dit à voix basse, comme s’il craignait de rompre un sort : « On entend le vent qui pense. » Des adolescentes se retrouvèrent là entre deux cours, fermèrent les yeux et rirent parfois d’une émotion qui n’avait pas besoin de mot. Un couvreur essuya son front et resta plus longtemps que prévu, retrouvant un souffle qu’il croyait avoir perdu.

Il y eut, inévitablement, des questions. Un journaliste local publia un article railleur : l’initiative n’était, selon lui, qu’une mode civique, une fantaisie d’artistes en quête de reconnaissance. « La ville s’offre une installation contemplative pendant que les vraies urgences attendent », titra-t-il, minimisant l’effet tangible que la fenêtre d’écoute avait déjà produit.

Antoine reçut le papier en fin d’après-midi. Ses doigts cherchèrent la reliure du carnet comme on cherche une ancre. Un doute le traversa : avait-il, par vanité ou par caprice, appelé les autres à perdre du temps ? Et Sofia, qui le regardait sans besoin de mots, posa sa main sur son épaule comme on appuie discrètement une partition pour empêcher une page de s’envoler.

« Ils écrivent pour qu’on écoute », dit-elle simplement. « Peut-être qu’ils n’entendent pas encore la mélodie, mais ils entendent qu’il y a quelque chose qui change. »

Le soir-même, une voisine âgée frappa à leur porte. Elle avait lu l’article et ses mains tremblaient de colère et de tristesse ; mais elle avait aussi une histoire : le matin, son petit-fils était venu la voir et, sans qu’elle ne le demande, lui avait tenu la main en silence pendant une demi-heure. « Avant », murmura-t-elle, « on aurait tous voulu parler pour combler le vide. Là, on s’est contentés d’être. » Ses yeux luisaient d’une mélancolie recomposée, d’un étonnement tendre devant une simplicité retrouvée.

Les transformations ne firent pas de bruit. Un patron de café décida d’offrir un siège réservé à la fenêtre d’écoute ; un groupe de lycéens vinrent un dimanche et, après un long moment, écrivirent des notes anonymes pour les promeneurs : « Si vous sentez les épaules se lâcher, vous êtes au bon endroit. » Un facteur qui n’avait jamais parlé d’émotion expliqua simplement qu’il souriait désormais à des portes qu’il ne connaissait que par adresse. Ces petites formes d’attention, cumulées, agirent comme autant de brisures dans l’écorce de l’indifférence.

Parfois, des confrontations plus franches eurent lieu. Un homme pressé demanda pourquoi tant de temps était perdu à « ne pas écouter », et la réponse fut donnée sans emphase : une mère lui tendit son bébé pour qu’il entende la respiration du petit, et l’homme recula, surpris, ébranlé par la proximité de cette fragile présence. On échappa rarement à l’étonnement ; la plupart des résistances cédèrent devant l’évidence d’un mieux-être concret.

Antoine écrivit pour la radio — non pas pour se défendre, mais pour témoigner. Sa voix restait basse, presque comme une confidences : il parla des gestes, des regards, des respirations apprises. Il lut une lettre d’une jeune femme qui disait avoir retrouvé sa voix après des années de mutisme intérieur. À la fin de l’émission, plusieurs auditeurs appelèrent pour raconter leurs propres expériences. La mélodie silencieuse, cessant d’être une expérience intime d’un soir, devint un projet collectif, une pratique de l’attention partagée.

La nuit, dans le parc, la fenêtre d’écoute se transformait en lanterne humaine. Des silhouettes s’asseyaient, se levaient, revenaient avec un thermos de thé, une couverture prête à être partagée. Antoine et Sofia passaient parfois des heures à l’observer sans intervenir, notant dans le carnet les petites ruptures qu’ils voyaient : un couple qui tenait la main sans se parler, une adolescente qui griffonna un dessin inspiré du souffle de l’air, un homme âgé qui pleura sans bruit en regardant la lune se refléter sur la surface d’un bassin.

Lorsque les critiques revenaient, ils les acceptaient comme on reçoit des nuages passagers. Leur courage venait de l’ampleur des petites transformations : ce n’était pas une révolution bruyante, mais un réseau d’attentions qui tenait. La mélodie silencieuse ne se proclamait pas ; elle se révélait, lentement, dans la façon dont les gens se donnaient la permission d’exister autrement. Antoine comprit qu’il n’avait pas à prouver la musique : il suffisait d’offrir des occasions de l’entendre au-dedans.

Avant de refermer ce chapitre de jours, Sofia demanda à Antoine s’il craignait encore que tout ne fût qu’un feu de paille. Il répondit en traçant, dans le carnet, une série de tirets et de points qui, pour lui, formaient déjà une partition de confiance. « Je crains », admit-il, « mais je préfère craindre en compagnie. » Ils rirent, silencieusement, en regardant Midnight sauter d’un banc à l’autre, souveraine des territoires tranquilles.

La ville continuait de parler, parfois pour critiquer, souvent pour chercher. La fenêtre d’écoute resta ouverte, prête à accueillir qui voudrait apprendre à écouter sans bruit. Et dans ce va-et-vient discret, quelque chose d’essentiel s’installait : une manière nouvelle de relier les cœurs, non par le vacarme des paroles, mais par la douceur d’une attention partagée. Lentement, l’écho collectif de la mélodie silencieuse prenait racine ; il promettait, sans éclat, d’autres journées où l’on apprendrait encore à respirer côte à côte, en silence et en confiance.

Les obstacles et la résilience silencieuse

Ce fut un matin gris, banal à première vue, qui annonça une rupture douce de la routine : Antoine découvrit le piano communautaire renversé, son couvercle fracassé, quelques touches arrachées et une inscription grossière jetée à la peinture noire. Le choc ne fut pas seulement matériel. Il y eut, dans ce geste de vandalisme, une violence dirigée contre la fragile idée qu’ils avaient semée — cette mélodie muette qui tenait plus d’une promesse que d’un projet.

Un groupe s’attroupait déjà, chuchotant comme on le fait devant une chose blessée. Sofia arriva la première, les mains dans une grande besace où, sans cérémonie, elle sortit des gants, des chiffons, une boîte à outils qu’elle avait rapportée de chez elle et deux thermos : un pour le café, un pour le bouillon. Elle posa l’un des thermos près des planches brisées et dit sans haussement de voix : « On commence. »

Antoine resta un long moment immobile, les yeux fixés sur les touches noires et blanches, puis il se pencha, ouvrit son vieux carnet Moleskine et nota d’une écriture tremblante : « Ce bruit me hante. » Il se sentit à la fois responsable et inutile — comme si la mélodie silencieuse, qu’il avait tant espérée offrir, n’avait été qu’une mode passagère à laquelle on pouvait tourner le dos d’un coup de peinture.

— Peut-être qu’ils pensaient que c’était une provocation, murmura une voisine, une femme d’âge mûr qui avait souvent fréquenté les réunions d’écoute.

— Ou peut-être qu’ils avaient peur, répondit Sofia. La peur frappe d’abord ce qu’elle ne comprend pas.

La fatigue d’Antoine prit la forme d’une colère muette. Il songea aux nuits blanches, aux heures passées à convaincre des esprits pressés que fermer les yeux pouvait suffire à entendre. Il songea à la radio où personne ne lui avait demandé d’expliquer ; il songea au doute qui rongeait désormais sa confiance. Sofia se tint près de lui, et, sans un mot, lui glissa une clé à molette et une vieille lampe frontale. Le geste fut simple, mais il le remit debout.

La réparation commença comme une réunion de secours improvisée. Certains apportèrent des planches, d’autres du fil pour recoudre la mécanique, un adolescent apporta un accordeur numérique, la vieille femme qui fredonnait sans voix apporta des gants et des biscuits. Midnight, le petit chat noir, observa la scène depuis le seuil d’une porte, ses yeux deux lueurs tranquilles. Le square, qui avait été lieu de silence partagé, devint pendant quelques heures un atelier discret où l’on parlait peu mais travaillait beaucoup.

À mesure que les mains se joignaient, la blessure matérielle se transformait en geste social. Il y eut des maladresses : une vis trop serrée, une planche limée à la mauvaise longueur. Il y eut aussi des silences pleins de compréhension — ces pauses où l’on se regarde et où l’on sait qu’il suffit d’une respiration pour reprendre. Antoine sentait, sous la fatigue, une étrange tendresse le traverser : pour Sofia, pour ces inconnus qui avaient répondu, pour la vulnérabilité même du piano.

— Tu crois qu’on réussira à le remettre en état ? demanda un jeune homme qui, la semaine précédente, avait raillé leur « affaire de silence ». Sa voix avait perdu l’ironie.

— Ce n’est pas une réussite instantanée, répondit Sofia, les doigts enfoncés dans la fente d’une caisse. C’est un travail. Comme nous.

Ces paroles, simples, allèrent droit au cœur d’Antoine. Il comprit que son épuisement créatif — la peur d’avoir imposé une mode — n’était que la face privée d’un changement public. Il y avait des étapes minuscules, patientes, qui ne se laissaient pas photographier ou consommer vite ; elles se construisaient dans la répétition et la persévérance. La réparation de la table d’harmonie, la remise en place d’une touche, l’accordage long et minutieux furent autant d’actes de foi.

Parfois, Antoine s’éclipsait pour écrire une phrase, poser un trait sur une page blanche. Il griffonna : « La beauté exige de la patience. » Il ne savait pas encore si ces mots étaient pour lui ou pour ce qui viendrait. Sofia les lut par-dessus son épaule et ne dit rien ; elle prit sa main et, sans parler, la pressa. Ce silence — à la fois tendresse et serment — les rapprocha mieux que n’importe quelle explication.

Quand vint le moment de faire un essai, ils placèrent une planche provisoire où avait été arrachée une clé. Antoine posa son doigt sur une touche réparée. Le son qui en sortit ne fut pas parfait ; il était rauque, hésitant, presque honteux. Mais les visages autour de lui se détendirent ; quelques larmes montèrent au coin d’yeux qui avaient été fermés des heures durant.

La réparation devint un symbole : elle signifiait que l’on ne renonce pas à ce qui relie, que l’on n’abandonne pas face aux gestes de dédain. Le piano, recousu par une communauté, devint la métaphore de la pratique collective — la mélodie silencieuse n’était pas un miracle instantané mais un processus lent de mise en relation humaine.

La journée finit sous un ciel bas et humide, avec des mains peintes de cambouis et des sourires fatigués. Antoine s’assit sur un banc, la main de Sofia dans la sienne. Il nota dans son carnet, cette fois d’une écriture plus droite : « Il faut continuer. Nous sommes le travail. » Midnight vint se blottir contre ses bottes, tranquille comme une promesse. Ils regardèrent le piano couvert d’une bâche, savoir que ce n’était qu’un début mais sentant, avec une sérénité combative, que la ténacité des gestes simples pouvait fendre la mélancolie en lumière.

Le soir, en retournant chez lui, Antoine pensa aux mois à venir : à d’autres petites réparations, à d’autres voix qui se joindraient, peut-être à des refus encore. Il sut cependant, plus nettement qu’avant, que l’union des cœurs se forçait à coups de patience et de courage discret. Il referma son carnet avec la conviction nouvelle que la beauté des émotions silencieuses exigeait, plus que des mots, des mains prêtes à réparer.

La mélodie silencieuse touchant les cœurs enfin

Le rideau de la fenêtre était entrouvert, comme pour laisser passer non pas la lumière — déjà claire et ordinaire — mais une sorte d’air retenu, plein d’attentions minuscules. Antoine et Sofia se tenaient côte à côte, immobiles, leurs silhouettes abritées par l’encadrement. Midnight s’était faufilé entre leurs jambes et ronronnait contre le parquet froid. Dehors, la vie du quartier se déroulait avec sa lente chorégraphie habituelle, mais quelque chose, désormais, y glissait en plus : une présence attentive, une mélodie qui n’avait besoin d’oreilles que pour se reconnaître.

« Regarde, » murmura Sofia, sans prendre les yeux de la rue. « La mère là-bas… il lui offre les sacs. »

Un voisin avait détourné son pas pour aider une femme chargée de paquets. Le geste était bref, presque routinier, et pourtant il avait l’éclat d’une petite réparation du monde. Plus loin, trois adolescents, assis sur le bord du trottoir, écrivaient des mots sur des bouts de papier et les déposaient comme on déposerait une offrande au pied d’un musicien de rue : « Merci », « Encore », « Ta musique m’aide ». Le musicien, un homme au violon fatigué, leva la tête, lut les notes, et sourit comme si on venait de lui tendre une réponse à sa solitude.

Antoine observa ces scènes avec la prévenance d’un archiviste qui sait reconnaître, parmi les bribes du quotidien, ce qui mérite d’être gardé. Depuis des mois, ils avaient semé des rituels — la fenêtre d’écoute, quelques soirées muettes, des partitions d’espaces vides — et ces petites habitudes s’étaient frayé un sentier discret dans le quartier. On ne parlait pas toujours ; on partageait une qualité d’attention, et cette attention changeait la façon dont les gens se touchaient, fût-ce en silence.

« Tu crois que c’est fini, maintenant ? » demanda Antoine, la voix basse, comme pour ménager la fragilité de ce qui venait d’advenir.

Sofia posa sa main sur son avant-bras, geste simple qui valait toute réponse. « Ce n’est pas une chose qui commence et s’achève, » dit-elle. « C’est un fil. On l’a tendu, il tient. Il faudra le retendre parfois, mais il est là. »

Il y eut un instant de calme, non pas vide mais plein. Antoine sentit sa gorge se nouer de cette mélancolie réconciliée qui n’est pas tristesse, mais mémoire devenue douce. Il avait passé tant d’heures à craindre que la mélodie fût une illusion, un caprice de son cœur, incapable de traverser les vies. Or la vie, par ces gestes modestes, avait répondu.

Plus tard, lorsqu’il rentra à son bureau, il prit enfin la plume pour la radio. Il s’était promis de ne pas expliquer la mélodie — l’explication la tuerait — et il voulut plutôt inviter. Les phrases venaient lentes, comme des pas mesurés. Il écrivit :

« Fermez les yeux un instant. Donnez cinq minutes sans paroles au monde autour de vous. Écoutez la façon dont les autres respirent, la manière dont un pas ralentit pour laisser passer un poussin de poussette, la délicatesse d’un regard. Ce n’est pas un son que je vous demande d’entendre, mais une qualité de présence. La mélodie est dans ce que nous faisons quand nous choisissons d’être là, entièrement là, pour l’autre. »

Il relut ces lignes et sentit qu’elles portaient la vérité simple qui avait habité leurs mois d’effort : la beauté des émotions silencieuses ne tient pas à leur intensité spectaculaire, mais à leur persistance. La radio n’était plus un amplificateur seulement de paroles ; elle pouvait devenir un lieu où l’on apprenait à s’offrir le silence écoutant.

La fenêtre d’écoute, installée au parc, continuait d’accueillir ceux qui venaient chercher un asile pour leur fatigue. Des passants y posaient leurs mains sur l’appui, fermaient les yeux, laissaient circuler ce calme appris. Des enfants s’imprégnaient sans savoir qu’ils apprenaient une langue — celle du partage sans mot. Un facteur, d’ordinaire pressé, s’arrêta plus longtemps qu’à l’accoutumée pour lire une carte déposée sur un banc : un encouragement, griffonné à la hâte par une main adolescente.

« Nous avons fait comme on pouvait, » dit Antoine, en dépliant enfin son carnet. Il raconta à voix basse, pour Sofia et pour Midnight, comment un afflux d’encouragements avait parfois suffi à changer la posture d’une personne, comment réparer un piano vandalisé avait rassemblé des voisins qui ne se parlaient plus, comment une seule soirée de silence partagé avait laissé des traces. Il n’y avait pas de triomphe spectaculaire, seulement une accumulation de gestes qui, pris ensemble, avaient adouci les contours du quartier.

Sofia le regarda écrire le texte de la radio, puis chuchota : « Tu n’expliques pas. Tu invites. »

Antoine sourit, et le sourire était d’une tendresse profonde. Il comprit que la mélodie silencieuse n’était pas un objet à posséder ni une idée à défendre : elle était une qualité de présence, une manière de tenir l’autre dans sa vulnérabilité. Cela unifiait sans effacer les différences ; cela apprenait aux gens à revenir au monde avec moins de bruit et plus de soin.

La journée s’acheva avec une lumière qui n’était ni feu ni froid, mais claire et réconciliée. Les ombres s’allongeaient, et dans la rue, quelqu’un jouait doucement du saxophone sans amplifier le son ; les passants s’arrêtaient, certains déposaient une phrase écrite, d’autres seulement un sourire. Antoine envoya son texte à la radio pour diffusion le lendemain, non pour donner des réponses, mais pour semer une invitation.

Avant de fermer la fenêtre, Sofia posa sa tête sur l’épaule d’Antoine. Midnight grimpa sur le rebord et, d’un mouvement, enserra leurs chevilles comme pour sceller la paix. Ils restèrent là, à écouter l’ordinaire qui s’était transformé en quelque chose de plus grand que la somme de ses gestes. La mélodie, pensa Antoine, n’était pas un son : c’était une manière d’être.

Si vous lisez ces lignes, prenez un instant maintenant : regardez autour de vous, ou fermez les yeux. Peut-être reconnaîtrez-vous, dans un pas offert, dans un silence partagé, cette présence qui relie les cœurs. Partagez vos impressions, vos petites histoires de silence écoutant ; et si le cœur vous en dit, découvrez d’autres poèmes et textes qui poursuivent ce fil. Il y a, dans la simplicité, une musique qui continue — et elle vous attend.

Cette œuvre nous rappelle que parfois, le langage le plus puissant est celui du cœur. N’hésitez pas à partager vos réflexions sur cette mélodie silencieuse et à découvrir d’autres poèmes qui sauront éveiller vos émotions.

- Genre littéraires: Poésie

- Thèmes: émotions, silence, connexion, humanité, introspection

- Émotions évoquées:tendresse, mélancolie, sérénité, réflexion

- Message de l’histoire: La beauté des émotions silencieuses et leur pouvoir unificateur dans les relations humaines.