La decouverte du pouvoir onirique

Le matin avait débordé d’une hésitation — un flou qui collait aux paupières comme une brume trop lourde pour se dissiper. Camille se redressa dans le lit, la nuque raide et l’esprit encore en pièces détachées : des images brèves, une chambre qui n’était pas la sienne, la sensation nette d’avoir posé quelque chose sur une table et le goût sucré d’une confiture qu’elle n’avait pas achetée.

La ville, dehors, marmonnait ses habitudes. Elle attrapa son téléphone : trois SMS non lus de la voisine d’en face, une ligne de lumière qui dessinait une bande claire sur le plancher. Camille sentit, au creux de la main, une petite fragment de papier — une grue en origami, bleue, froissée comme si des doigts endormis l’avaient serrée trop fort. Elle ne reconnaissait pas ce pli, pas cette couleur. Et pourtant une phrase revenait, comme un écho : je l’ai posée sur le rebord, qu’elle soit là pour le soir. Un souvenir brûlant mais sans lieu.

Elle descendit à pas lents. L’appartement de Mme Vial, porte entrouverte, laissa échapper l’odeur d’un café trop fort. La voisine — petite, les cheveux pris en chignon — leva la tête au son des pas et, en la voyant, ébaucha un sourire surpris.

« Vous avez calmement remis la grue sur le rebord ce matin ? » demanda Mme Vial, la voix étonnée, presque comme on énonce un constat simple. « Je l’ai trouvée là en me réveillant. Je ne sais pas qui… »

Camille sentit toutes ses certitudes chanceler. Elle avait, dans la nuit, traversé la chambre de quelqu’un d’autre. Elle se souvenait — comme on se souvient d’un film vu au bord de l’endormissement — d’une lampe verte sur une table, d’un chat qui roulait entre les jambes d’un fauteuil, d’une main qui avait pris la grue et l’avait déposée sur le rebord en regardant la fenêtre. Elle n’avait pas quitté son lit physiquement. Pourtant la preuve était devant elle, tangible, dans sa paume : l’origami bleue, un peu humide encore de la condensation du matin.

De retour chez elle, Camille alluma sa lampe, fouilla sa sacoche d’appoint — l’encre de son stylo, son Moleskine noir, l’agrafeuse, le tampon de sa carte de presse — comme si des objets familiers pouvaient recoller les morceaux. Elle nota d’une écriture qui tremblait : « Chambre de Mme Vial — lampe verte, chat tigré, grue bleue sur le rebord. Pressentiment : action réelle ? » Elle relut les lignes : chaque mot accentuait l’étrangeté. Le carnet, outil de journaliste, qui jusque-là consignait faits et interviews, se muait en complice d’une découverte plus intime. Camille comprit qu’elle avait besoin d’un registre nouveau, d’une cartographie des songes.

La preuve s’amplifia dans la journée. Mme Vial entra, sans agressivité, des détails que Camille n’aurait pu connaître : la marque du pot de confiture que la voisine gardait pour des matins spéciaux, la façon dont elle repliait sa serviette, le nom du chat — Nox — murmuré comme si elle parlait à quelqu’un qui pouvait partager un secret. Camille recracha, mot après mot, les images nocturnes et retrouva, dans les yeux de Mme Vial, la confirmation d’une réalité partagée. « Vous avez touché ma vieille Bible », dit la voisine à un moment, et Camille revit le cuir craquelé, la pliure des pages, la sensation du papier sous les doigts. Elle avait été là, sans l’être ; elle avait agi, et son geste avait laissé une trace.

Le vertige qui l’étreignit alors n’était pas seulement l’étonnement. Il y avait aussi, sous l’émerveillement, une pointe de crainte. Les rêves — ces territoires soi-disant intimes où chacun se répare ou se disloque — semblaient s’ouvrir devant elle comme une passe secrète. Que signifie, pensa-t-elle, pouvoir entrer dans le sommeil d’un autre ? Qui devient-on quand on peut modeler les images d’une conscience qui n’est pas la sienne ?

Elle se mit à comparer, scrupuleuse. Journaliste, habituée à vérifier les sources, Camille recensa chaque détail qu’elle retenait : couleurs, odeurs, objets, phrases. Elle fouilla ses anciens carnets : rien. Elle recolla les bribes de rêves précédents — toujours confus — avec ce nouveau souvenir d’une intervention accomplie. Les coïncidences devinrent des confirmations. Un morceau de musique qu’elle n’avait jamais entendu se jouait encore dans sa tête ; Mme Vial cita la même chanson en se levant, comme si la mélodie avait vécu réellement dans sa nuit. La réalité glissa sur ses bords familiers; ce n’était plus seulement une intuition, c’était un pouvoir manifesté.

Camille s’autorisa une minute de jubilation secrète. Le journaliste en elle, avide d’histoires singulières, sentait la matière d’un grand article — ou peut-être d’une vocation nouvelle. Mais l’autre partie d’elle, plus prudente, pressentait la fragilité d’une responsabilité inconnue. Les rêves, pensa-t-elle, pouvaient révéler des beautés imprévues : une confidence offerte, un apaisement soudain, la réparation d’une blessure par la simple insertion d’une image douce. Mais ils pouvaient aussi, si l’on malmène leurs contours, déchirer ce qu’ils protègent : le fil ténu qui relie mémoire et identité.

Cette dualité, elle la consigna avant tout. Elle tira une page blanche, y inscrivit en lettres serrées : « Carnet de rêves — entrée 1 ». Puis, avec le soin d’un archéologue du sommeil, elle décrivit l’épisode dans le moindre détail, joignant un croquis rapide du rebord de fenêtre, la forme de la lampe, la position de Nox, la texture de la grue. Le carnet promettait d’être une cartographie — non d’un monde extérieur, mais d’une géographie intime désormais partagée.

Le soir, elle appela Élise. Leur amitié était ancienne : Élise Marceau, photographe, sceptique et lucide, la seule à qui Camille confiait ses excès de témérité. Lorsqu’Élise répondit, sa voix fut un mélange de fatigue et de curiosité.

« Tu me racontes ça comment ? » demanda Élise. « Une visite nocturne en pyjama ? »

Camille rit, court. « Non. Je ne suis pas allée chez elle. Et pourtant… j’ai posé une grue. Et elle m’en parle comme si je lui avais rendu visite. »

Silence. Puis, d’une voix plus basse : « Si c’est vrai, c’est magnifique. Et dangereux. »

« C’est là que j’en suis », dit Camille. « Je veux tenir un carnet. Cataloguer. Comprendre. »

Il y eut un autre silence, chargé d’une inquiétude aimante. « D’accord », souffla Élise enfin. « Je ne sais pas si je crois à tout ça. Mais si tu veux, je t’écoute. Et je viens vérifier — empirisme à la caméra, tu sais comment je suis. Promets-moi seulement une chose : ne frappe pas les rêves comme on déplace des meubles. Certains intérieurs sont sacrés. »

Camille sentit la main d’Élise, même au téléphone : un miroir moral posé, ferme mais tendre. Elle acquiesça sans le dire. L’éveil qui la traversait était fait de fascination et de tension. Elle rangea sa grue d’origami dans le carnet, sous le premier titre, comme si l’objet lui-même pouvait servir d’ancrage.

Quand la nuit retomba, le monde semblait différent : plus fin, plus perméable. Camille éteignit la lampe, le carnet fermé près d’elle. Entre le souffle régulier de la ville et le battement de son propre cœur, une pensée revenait, tenace et douce-amère : les rêves peuvent offrir des beautés que la réalité ne donne pas ; ils peuvent aussi être des terrains minés. Elle ne savait pas encore quel chemin elle prendrait, mais elle savait qu’il commencerait par une carte, un texte, et la compagnie prudente d’Élise.

Premiers jeux et manipulations rêvées

La première fois qu’elle entra volontairement dans le rêve d’un autre, Camille ressentit une sorte d’équilibre fragile : comme si elle tenait entre les doigts la plume légère d’un oiseau capable de tracer des continents. Elle s’était préparée avec la minutie d’une conservatrice. Sur la petite table, son carnet noir attendait ouvert sur une page quadrillée ; à côté, une goutte d’hydrolat d’oranger dans un flacon de verre, un galet poli qui servait d’ancrage tactile, une bougie éteinte — rituels minuscules, gestes répétés qui l’ancreraient au bord du sommeil et faciliteraient la traversée.

Elise, fidèle et sceptique, observait depuis la porte entrebâillée, un carnet à son tour mais sans la même ferveur. « Tu es sûre de vouloir commencer par ça ? » demanda-t-elle, la voix qui cherchait à masquer un tremblement de curiosité. Camille sourit, un sourire retenu, et posa sa main sur le galet. « Commencer petit », répondit-elle. « Un ciel d’abord. Une porte ensuite. Rien qui ne bouscule trop. »

La technique de Camille n’était pas le fruit d’une inspiration soudaine mais d’un protocole éprouvé dans ses tâtonnements nocturnes : écrire la séquence onirique — chaque détail, chaque transition — jusqu’à ce qu’elle puisse la réciter avec les yeux fermés ; choisir un ancrage sensoriel pour l’âme du volontaire — la morsure d’un vent, l’odeur d’un gâteau, la chaleur d’une main ; exécuter un rituel de bascule : respiration cadencée, visualisation d’un couloir bleu, toucher du galet. Puis, lorsque le sommeil la prenait, laisser la plume de la conscience glisser dans le paysage emprunté.

Elle commença par des manipulations mineures, presque enfantines dans leur audace : modifier la couleur d’un ciel nocturne d’un bleu trop dur en un indigo apaisant, ajouter, dans un couloir familier, une porte peinte en vert qui conduisait inopinément à un souvenir heureux. Le pouvoir de ces infimes ajustements provoqua chez elle une euphorie maîtrisée — l’émerveillement d’une cartographe découvrant que des montagnes pouvaient se déplacer au gré d’un trait. Chaque modification était soigneusement notée : heure, durée, sensation éprouvée par la cible au réveil, variations imprévues. Le carnet devint un atlas des possibles.

Elise ne se contenta pas d’observer. Elle prit en charge la logistique sociale : trouver des volontaires anonymes en expliquant, avec la franchise d’une étudiante en sciences sociales enthousiaste, qu’il s’agissait d’une étude sur le sommeil et la mémoire. Un homme âgé, Léon, accepta parce qu’il avait peu à perdre et beaucoup à espérer ; une petite fille, Clara, fut proposée par sa mère, convaincue qu’un sommeil apaisé aiderait la nuit à guérir une blessure d’enfance. Les volontaires signèrent des formulaires sommaires rédigés par Camille, qui, pour la première fois, sentit le poids des mots « consentement » et « responsabilité » peser sur sa page et sur sa poitrine.

Le résultat immédiat fut, dans l’ensemble, déconcertant de douceur. Léon rêva d’un banc au parc, d’un soir d’été où sa femme riait encore. Camille ajouta la porte verte comme on place une main sur une épaule. À son réveil, il avait les paupières humides et le pas plus lent, comme si la paix intérieure tenait désormais plus solidement ses articulations. « J’ai marché jusqu’à la fenêtre sans sentir la vieille colère », confia-t-il avec une gratitude simple qui laissa Camille muette et fière.

Clara, huit ans, se réveilla après une nuit où Camille, plus timide cette fois, avait glissé dans son rêve une peluche retrouvée et un mot d’enfant disant « tout ira bien ». L’enfant parla d’une lumière qui avait réparé une fissure dans le mur de sa maison imaginaire ; sa mère, qui accompagnait Elise au réveil, observa un apaisement tangible dans les gestes de la fillette, une confiance rendue comme un jouet que l’on rend à un enfant.

Pourtant, même dans ces succès, des signes discrets d’instabilité commençaient à poindre. Parfois, en revenant à l’éveil, Camille apercevait au coin de sa vision des images qui ne lui appartenaient pas : un fragment de ciel trop sombre qui persistait comme une tache sur la rétine, une porte qui continuait de murmurer derrière ses paupières même dans la journée. Nox, le chat noir, se dressait soudain en craquant, fixant un point vide, et aucun oiseau n’apparaissait à l’horizon. Ces restes oniriques lui donnaient l’impression d’avoir semé des graines dont l’indocilité lui échappait.

Plus inquiétant encore : certains rêves la repoussaient. Dans un sommeil où elle avait voulu ordonner la mer en une vaste nappe d’argent, une image lui fit face — une silhouette obscure, non définie mais lourde de refus. Elle sentit la poussée, l’obstacle, comme si la conscience qu’elle visitait opposait une volonté têtue. À son réveil, la silhouette avait laissé une trace : une ombre minuscule, un motif de fumée sur la page blanche de son carnet. Camille passa des heures à tenter de la nommer, à comprendre si c’était une résistance, une blessure non cicatrisée, ou le signe que le rêve est parfois un territoire inviolable.

« On ne peut pas seulement embellir », dit Elise un soir, l’observant écrire, la lumière de la lampe dessinant une carte d’encre sur sa paume. « Chaque retouche modifie le chemin d’une vie. Et parfois, les chemins se referment différemment. » Camille hocha la tête ; elle le savait. Le pouvoir de modeler un rêve lui apparaissait désormais pour ce qu’il était : une interaction à la frontière de l’identité d’autrui. Modifier un paysage onirique, même pour y semer la consolation, revenait à déplacer des pierres dans les fondations d’une maison intérieure.

Malgré la conscience naissante de ces dangers, la curiosité de Camille ne faiblit pas. Elle affinait sa méthode : diversifier les ancrages sensoriels selon les personnalités — un morceau de lin pour les mains rugueuses, une sonate pour les tempéraments mélancoliques —, noter la durée exacte de ses interventions, et instaurer un protocole de suivi post-rêve. Elise, de son côté, tenait les entretiens au réveil, notait les mots qui revenaient, la pliure des silences. Ensemble, elles formaient une sorte de laboratoire fragile, mi-scientifique, mi-liturgique.

La nuit où le ciel d’une journaliste devint lilas à la place de noir, Camille resta un long moment à regarder la silhouette endormie avant de se retirer. Elle sentit, pour la première fois, la double face de son art : la beauté qu’elle pouvait offrir et le danger latent de ce qu’elle touchait. Lorsqu’elle souffla la bougie, l’ombre sur le mur sembla se déplacer d’un pas, comme si le rêve lui avait rendu la politesse.

Elle nota, au bas de sa page, une phrase qui tremblait entre la fierté et la peur : le pouvoir des rêves révèle autant la beauté que les dangers de la conscience humaine. Puis, sans fermer complètement son carnet, Camille éteignit la lumière. Derrière la vitre, la ville continuait de respirer, et quelque part, une porte peinte en vert restait suspendue, promesse et avertissement à la fois.

Premières conséquences inattendues et fragilités

La pièce était encore tiède du sommeil de l’après-midi. Une lampe déposait une auréole molle sur le parquet; sur la table, le carnet de Camille restait ouvert, pages griffonnées de rituels et de croquis de portes. La volontaire, une femme d’une quarantaine d’années au visage marqué par la fatigue, s’était réveillée en sursaut pour s’effondrer ensuite en larmes silencieuses. Ses yeux cherchaient un ancrage qui n’existait plus: un nom, une date, un visage qui s’était égaré dans la limbe d’un songe trop longtemps retenu.

« J’avais l’impression d’avancer, puis tout a recommencé, » balbutia-t-elle, la voix brisée comme un fil. « Comme si la même rue s’étirait sans fin et que j’étais enfermée dedans. »

Camille s’agenouilla près du lit, les mains inutiles. Un sentiment d’urgence et d’impuissance la nouait à la gorge. Elle avait voulu consoler — modeler un souvenir pour alléger la peine — et avait produit une boucle figée. Ce qu’elle avait espéré être un baume était devenu une marée lente qui ravinait la surface de la conscience de la femme. À travers la fenêtre entrouverte, le vent apportait l’odeur du pain et un lointain cliquetis de tramway; dans la chambre, tout était suspendu.

Elise, la caméra posée à l’écart comme un témoin muet, ne cacha pas son trouble. « Tu as obtenu son accord, » dit-elle d’une voix calibrée, mais ses yeux étaient durs de reproche. « Tu as dit que c’était pour l’aider. Mais est-ce qu’elle comprenait vraiment ce que tu allais faire ? »

La question rebondit contre les murs. Camille sentit la culpabilité l’envahir, épaisse et sourde: la responsabilité de quelqu’un d’autre pesait sur elle maintenant, non plus abstraction éthique mais chair tremblante devant elle. Elle se remémora la séance préparatoire, les mots choisis pour ne pas effrayer; elle revit la main qui avait signé, peut-être à moitié convaincue, peut-être naïve. La confiance, pensa Camille, était aussi fragile qu’un fil d’encre sur papier mouillé.

« J’ai cru que je pouvais diriger la consolation, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Je n’ai pas mesuré le prix. »

La volontaire tenta de se lever, puis s’assit, la tête entre les mains. Les images dans ses yeux étaient empesées, comme si la lumière du jour n’avait pas réussi à dissoudre le rêve. « Je ne sais plus si c’est arrivé ou si on me l’a raconté, » dit-elle. « Est-ce que c’était moi ? Ou quelqu’un m’a volé un bout de mon histoire en me le rendant plus doux ? »

Cette dernière phrase frappa Camille comme une claque. Voler une histoire en la consolant: la métaphore contenait la blessure. L’identité de la femme vacillait sur la crête d’un souvenir remodelé. Le don que Camille expérimentait n’était plus seulement un pouvoir de création; il était devenu une force qui redessinait, parfois sans retour, les contours intimes de la personne.

Parallèlement à cette scène intime, la ville se mit à lui renvoyer des échos de ses propres rêves. En traversant le quartier pour rentrer, Camille remarqua d’abord un motif discret: des petits papiers pliés en forme d’oiseau accrochés aux réverbères, exactement comme elle les avait dessinés dans un rêve la semaine précédente. Puis, au coin d’une rue, une fresque murale reprit la même porte turquoise qu’elle avait plantée dans l’esprit d’une vieille dame lors d’une séance d’essai. Dans une boutique, un vendeur sifflotait lentement la mélodie d’une berceuse qui revenait constamment dans ses nuits. Ces signes, au début presque imperceptibles, formèrent bientôt une trame — répétitions qui semblaient sortir de ses songes et s’instiller dans la réalité.

« Tu vois ? » dit Elise, la main sur l’épaule de Camille. « Ce ne sont pas des coïncidences. Tes interventions laissent des traces. »

Camille observa la ville comme si elle regardait son propre reflet déformé. La sensation était à la fois merveilleuse et terrifiante: émerveillement devant la puissance des rêves, tension devant l’ampleur de l’empreinte laissée. Chaque modification, chaque porte ajoutée, chaque ciel recoloré avait un effet qui dépassait l’espace d’une chambre close; elle entamait un dialogue avec la conscience collective, souvent sans le consentement explicite des autres.

Elise devint plus ferme. « Il faut repenser notre méthode, » dit-elle. « Un consentement éclairé, des limites claires. Et surtout: qui nous autorise à remodeler la mémoire d’une personne ? Il y a des dilemmes éthiques que tu ne peux plus balayer d’un revers parce que ton geste était bien intentionné. »

La conversation monta en intensité, puis se calma sous le poids de la réalité. Elise cita des exemples pratiques: conséquences à long terme sur une identité fragmentée, risques d’une contagion symbolique si certains motifs se répandaient et étaient repris hors contexte. Camille écoutait, prise entre la tentation de réparer et la peur de détruire davantage. Nox, le petit chat noir, restait caché sous une chaise, les yeux brillants, comme s’il percevait la menace invisible qui flottait dans l’air.

Dans son carnet, plus tard, Camille écrivit: « Le pouvoir d’embellir un souvenir ne le rend pas nécessairement moins vrai. Il change la vérité. » Elle griffonna des règles potentielles: consentement documenté, période d’observation post-intervention, limite des retouches aux souvenirs vécus acceptés par la personne. Mais les mots sur le papier semblaient pâles devant l’urgence d’agir immédiatement lorsque la détresse frappait.

La nuit apporta d’autres signes. Une femme dans un café se mit à fredonner la même berceuse qui lui revenait en boucle. Un gamin fit le tour d’un square en traçant du doigt sur le sol le dessin de la porte turquoise. Partout, il y avait des indices d’une influence inopinée, comme si ses rêves, au lieu de se cantonner à l’intimité, cherchaient à pousser des racines dans la ville. Camille sentit alors la conscience collective frémir à son contact: un terrain commun fragile, peuplé de mémoires individuelles, que l’on ne pouvait remodeler sans y laisser des cicatrices.

Avant de fermer la page, elle se leva, prit son manteau et sortit. La ville respirait doucement, ignorant encore la nature exacte de la tempête à venir. Camille marcha, recueillant des fragments, des motifs, des regards qui lui renvoyaient l’image d’un pouvoir à la fois sublime et dangereux. Une lettre glissée sous sa porte l’attendait à son retour, sans signature: « Votre intervention a changé mon fils. Nous voudrions parler. » Ces mots, sobres et lourds, firent claquer la porte du prochain chapitre: il ne s’agissait plus d’expérimentations privées, mais d’une question publique — et chaque choix porterait un coût.

Repercussions sociales et choix moraux

La rumeur avait la patience d’un réseau souterrain : lente au départ, puis plus tenace que la vérité. On parlait désormais, à voix basse ou en criant, de rêves trop beaux pour être simplement des rêves. Des voisins se pressaient sur le seuil de l’immeuble où Camille habitait, des groupes se formaient dans des cafés, des forums anonymes bruissaient d’offres et de menaces. Certains venaient la voir comme on va trouver un guérisseur ; d’autres la regardaient comme on observe une bombe à retardement. La ville, qui jusque-là ne lui accordait que des articles et quelques sourires polis, lui donnait à présent le rôle ambivalent de prodige et de paria.

« Tu l’avais prédit, » dit Elise, en faisant tourner sa tasse entre ses doigts. Elle était plus calme que la rumeur n’aurait dû permettre. « Les gens ne vont pas rester équilibrés. Ils vont se diviser. »

Camille regarda la fenêtre. La rue en bas était animée : un petit groupe de soignants, des journalistes, et deux silhouettes qui parlaient d’un ton conspirateur. Nox, le chat noir, sauta sur le dossier de la chaise et posa ses yeux verts sur elle comme pour l’examiner à son tour.

« Ils viennent avec des pétitions, avec des contrats, » poursuivit Elise. « Des propositions pour financer des protocoles « thérapeutiques ». Et d’autres — des gens plus sombres — proposent d’acheter le procédé. »

Le jour même, Camille accepta de parler dans une petite salle municipale. On attendait une cinquantaine de personnes, il y eut cent vingt chaises occupées, des visages tendus, des téléphones pointés vers elle. Au-dessus des têtes, les motifs oniriques — portes, ciels qui se fendent, silhouettes familiales — semblaient flotter comme des accusations muettes.

« Je ne suis ni sage-femme ni juge, » commença-t-elle, la voix plus ferme qu’elle ne s’en sentait. « Je ne peux pas promettre de résoudre la douleur. Je peux seulement entrer, proposer des chemins, et repartir. »

Une femme leva la main. Sa voix tremblait d’espérance. « Ma sœur est dans un état… Vous pourriez lui donner une nuit de paix ? Nous paierons. »

Un homme plus âgé, au fond, fuma des regards tranchants. « Et si vous changez nos souvenirs ? Qui va garantir qu’on ne se réveille pas différent, manipulé ? »

Ces questions revenaient comme des marées, implacables. Consentement éclairé : comment expliquer et faire signer un accord sur des choses dont la preuve se dissout à l’aube ? Véridicité de la mémoire : si je retouche un rêve pour qu’il devienne plus doux, la personne retrouvera-t-elle ensuite ses souvenirs antérieurs, ou sa conscience acceptée sera-t-elle celle-ci ? Et la responsabilité — celle qui pèse lourdement sur ses épaules depuis l’incident avec la volontaire qui s’était enlisé dans son rêve : si quelque chose tourne mal, qui répond devant la loi, devant la morale ?

Camille avait passé la semaine à écrire, raturer, recomposer un code. Elle le posa sur la table, une feuille dactylographiée dense, et expliqua ses clauses.

« Consentement écrit, » énonça-t-elle. « Présence d’un témoin, possibilité d’interruption à la demande du sujet, conservation d’un journal avec horodatage, et — ceci me paraît essentiel — l’interdiction formelle de toute intervention visant à altérer la volonté ou la personnalité profonde sans objectif médical avéré et l’accord d’une équipe pluridisciplinaire. »

Un murmure d’approbation. Elise, à ses côtés, griffonna une note : « ajouter clause sur réversibilité et listes de contre-indications ».

Pour beaucoup, ce cadre était salvateur ; pour d’autres, insuffisant. Un petit groupe s’était installé à l’entrée de la salle : des spéculateurs, discrets, qui parlaient de laboratoires privés et d’usage militaire ; face à eux, des protecteurs, des défenseurs d’un sanctuaire des rêves, qui demandaient l’interdiction pure et simple de toute manipulation onirique. Les extrêmes se cherchaient, et la marge prudente de Camille se retrouvait coincée entre deux feux.

Alors que la discussion tournait vers les conséquences légales, qu’on évoquait la rédaction de chartes, l’intervention d’experts en neuroéthique et la nécessité d’un débat public, la porte de la salle s’ouvrit brusquement. Une femme entra, le visage encore humide, le regard comme une blessure à vif. Elle monta sur l’estrade avant qu’un vigile ne puisse l’arrêter.

« Vous m’avez dit non, » lança-t-elle, chaque mot frappant comme une pierre. Le silence devint une salle pleine d’épines. « Vous étiez là quand je vous ai suppliée d’effacer ces images de l’accident. Vous avez refusé, en me disant que c’était dangereux, que c’était moi qui devais vivre avec ma mémoire. Vous m’avez trahie. »

Camille sentit son cœur se serrer. Elle se souvenait de cette demande : la suppliant, la peur, sa propre hésitation, le visage d’Elise qui l’avait retenue ce soir-là. Elle se souvenait aussi des raisons — les risques, la fragilité d’identifier ce qui est « noyau » d’une identité, la peur d’effacer ce qui rend la personne elle-même. Mais assise là, face à cette femme, ces raisons semblaient bien pâles.

« Jeanne, » dit Elise doucement, s’avançant comme pour former un rempart. « Nous avons voulu protéger ta liberté de choix. Nous avons voulu éviter de te transformer en quelqu’un d’autre. »

La femme ricana, une douleur qui savait jouer la dérision. « Liberté ? Vous me laissez suivre la routine d’un chagrin qui me tue à petit feu, et vous appelez ça du respect. Vous me jugez, et vous décidez. C’est vous qui décidez. »

La salle se fissura en chuchotements. Certains prirent la défense de Jeanne ; d’autres soutinrent la prudence. Camille regarda la feuille sur la table, le code qu’elle avait imaginé comme une digue, et comprit, avec une acuité froide, l’insuffisance de ces mots face à la matière brute des désirs humains.

Cette accusation publique porta en elle un poison familier : le doute. Qui était-elle, réellement ? Une artiste qui façonnait des images pour adoucir les contours de l’âme ? Une soigneuse, tenue de panser sans défigurer ? Une intrusive, qui violait le territoire intime d’autrui sous couvert de bonté ? Les étiquettes se battaient dans sa tête, chacune prête à la faire basculer d’un côté ou de l’autre.

La soirée s’acheva sans résolutions nettes. Camille signa quelques formulaires, prit des rendez-vous, parla longuement avec une mère qui demandait une intervention pour que son fils se débarrasse d’un cauchemar récurrent, et reçut une lettre anonyme proposant une somme importante pour un « projet expérimental ».

Sur le chemin du retour, Elise marchait près d’elle sans parler ; parfois sa main se posait, fugace, sur l’avant-bras de Camille. À l’entrée de l’immeuble, Nox se glissa entre leurs jambes comme si de rien n’était. La nuit, sur le balcon, la ville avait un air d’horloge qui a oublié un rouage : les lumières clignotaient, indifférentes aux dilemmes humains.

Camille tint son carnet, ouvrit une nouvelle page et y inscrivit à la marge : « Règles — claires. Transparence — absolue. Refus — assumé. Réflexion — quotidienne. » Puis elle laissa sa plume en suspend comme si écrire suffirait à fixer la frontière mouvante entre aide et intrusion.

Le pouvoir des rêves, pensa-t-elle, peut révéler autant de beauté que de danger. Mais comment garder la beauté sans laisser le danger s’insinuer ? Le code posé sur la table semblait fragile comme un trait au fusain. Le lendemain, il faudrait encore écrire, mesurer, refuser, peut-être céder — et affronter la tempête que suscitait déjà la première accusation. Une tentation plus insidieuse se préparait, à l’ombre des bonnes intentions ; et elle, au centre, devrait choisir.

Tentations du pouvoir et fragile arrogance rêvée

La nuit tombait sans complaisance sur l’appartement de Camille ; la ville, en contrebas, s’endormait en laissant des lueurs jaunes comme des miettes. Elle avait tenté toute la journée de contenir ce qui la travaillait — règles, limites, scrupules inscrits sur la page d’un carnet qui lui servait désormais de tribunal intérieur. Pourtant, l’idée avait surgi avec la même évidence que la fatigue : et si, une fois encore, elle pouvait réparer une blessure sans craindre le remords ?

Antoine était venu la voir l’après-midi même, les épaules lourdes d’une humiliation récente — une joute publique, un piquetage de réputation, la violence ordinaire d’une rumeur qui se propage. Camille avait regardé son frère s’effriter et quelque chose en elle avait cédé. Il n’était pas une expérience anonyme, il était proche, et sa honte la pénétrait comme une douleur physique. Se rappeler son visage, le regard fuyant, le mutisme après les compliments, suffisait à la pousser vers l’acte interdit.

« Je peux l’effacer, » murmura-t-elle, d’abord comme pour elle. La phrase remua la pièce. Nox se leva du rebord de la fenêtre et vint se frotter contre sa cheville, insatisfait, inquiet ; son ronronnement avait perdu de sa rondeur habituelle.

Elise, qui avait accepté de rester cette nuit-là par solidarité plus que par curiosité, s’était reculée, les mains croisées devant elle. « Camille, tu sais ce que nous avons dit — des règles, des consentements. » Sa voix était ferme mais contient la fatigue d’une amie qui a trop longtemps porté la même inquiétude.

Camille pensa aux règles, aux formulaires et aux promesses murmurées entre deux insomnies. Elle pensa aussi à la grâce retrouvée sur le visage d’Antoine lorsqu’il évoquait l’incident sous un angle moins tranchant. La tentation prit la forme d’une hypothèse : si un rêve pouvait panser, pourquoi s’en priver ?

Elle expliqua son plan sans s’expliquer : un effacement discret, un ajustement de la trajectoire mémorielle, rien de spectaculaire — une porte ajoutée au rêve, une image d’une autre scène, un sourire replacé au bon endroit. Elle fit rouler les mots comme on prépare une potion, se persuadant de leur innocuité. Elise secoua la tête, mais Camille sentit la certitude monter ; ce n’était pas seulement la certitude de la vieille joueuse qui sait manier ses cartes, c’était la certitude d’une femme qui s’aimait soudain dépositaire d’une cause juste.

Le rituel fut bref et méticuleux. Camille alla chercher son carnet, traça quelques signes qu’elle ne croyait pas magiques mais qu’elle croyait nécessaires, approcha ses mains — la sensation familière, une sorte d’électricité sourde dans les paumes —, puis glissa, comme elle l’avait fait d’innombrables fois, dans l’ouverture onirique qu’elle savait créer. Le rêve d’Antoine était là, palpable : une scène sur la place, des gens, des rires sardoniques. Camille retira la moquerie comme on retire une épine, réarrangea l’ordre des visages, ajouta un fragment de souvenir tendre — un père riant, la lumière d’un été — et ramena Antoine vers le seuil d’une autre mémoire.

Au réveil, les effets furent immédiats et presque miraculeux. Antoine se leva fluide, le front dégagé, et pour la première fois depuis des jours il aborda la situation avec une compassion tranquille. « Ce n’était pas si grave, » dit-il en souriant, comme si la blessure s’était refermée d’elle-même. Camille sentit en elle un frisson de triomphe, une fierté aiguë : elle avait rendu la paix à un proche. Le pouvoir avait agi exactement comme elle l’avait voulu. Elle en goûta la douceur comme un vin rare.

Mais ce triomphe fut fragile, et la fragilité ne tarda pas à se révéler. Les gestes d’Antoine avaient changé, non pas seulement ses humeurs mais ses décisions. Là où il aurait autrefois porté plainte, insisté sur la vérité, il laissa passer des choses qui comptaient. Là où il cherchait à défendre une amie, il accepta un compromis. Des hésitations — auparavant tempérées par la blessure — se transformèrent en omission. Il évitait certains débats, faisait preuve d’une magnanimité qui sentait moins la résilience que la capitulation.

Camille observa ces altérations avec une première colère étrangère : comment une main qu’elle croyait bienveillante pouvait-elle produire un tel effacement de la combativité ? Elle tenta de se convaincre que c’était pour le mieux — que la honte, une fois atténuée, ne devait pas forcer la colère. Mais une autre voix, plus basse, commença à la questionner : n’avait-elle pas déplacé plus que la honte ? N’avait-elle pas changé l’axe même de la personne ?

Elise, de son côté, se retira peu à peu. Elle réduisit ses présences, allongea ses pauses entre deux visites. Un soir, devant la fenêtre, elle dit d’une voix blanche : « Tu joues avec des souvenirs, Camille. Tu crois corriger le monde et tu restes aveugle aux fils que tu tisses. » Ses yeux brillaient d’une telle déception qu’ils firent vaciller Camille plus sûrement que tout reproche.

« Je n’ai fait que l’aider, » répliqua Camille, défensive et blessée. L’orgueil de la réussite — d’avoir produit un effet visible, mesurable — se mélangeait à une culpabilité naissante. Elle ressentit l’arrogance comme une chaleur sur sa peau : elle pouvait modeler la douleur, apaiser, redonner un récit plus doux. Ce sentiment était séduisant et dangereux, une promesse de souveraineté sur l’intime.

Les nuits suivantes, les songes lui renvoyèrent des images qu’elle n’avait pas sollicitées : des chemins qui se déplaçaient, des gens qui oubliaient d’être en colère, des choix qui s’évanouissaient comme des empreintes sur le sable. Ces visions instillèrent un malaise qui grandissait. Elle commença à deviner que la mémoire, même retouchée avec soin, avait une densité propre ; qu’en modifiant sa surface, on pouvait infléchir la matière même de la décision.

Dans un carnet, à la lueur tremblante d’une lampe, elle écrivit : « Le pouvoir des rêves peut révéler aussi bien la beauté que les dangers de la conscience humaine. » Ces mots, sobres, semblaient la juger mieux qu’aucune autre voix. Elle comprit que la ligne entre réparation et usurpation était plus mince qu’elle ne l’avait cru ; qu’à vouloir corriger une humiliation, elle avait peut-être volé à Antoine des combats qui feraient sa force.

Le soir où Antoine refusa de se rendre à une réunion où il devait soutenir une collègue, Camille sentit le vertige. Son acte, qui avait commencé par la pitié, produisait désormais des conséquences qui se prolongeaient au-delà de la consolation. Elise ne vint plus dîner. Nox, le chat, cessait de dormir près d’elle et errait, inquiet, comme si l’animal sentait des décalages que les humains peinaient à percevoir.

Quand elle ferma les yeux, Camille ne vit plus seulement la douceur qu’elle avait semée : elle apercevait des ramifications invisibles. Un fil noir, ténu, semblait s’étirer depuis ses interventions, courber de petites vies, modifier des choix. Le pouvoir lui avait fait un cadeau — la possibilité d’apaiser —, mais il laissait en échange une dette dont elle ne discernait encore ni le montant ni le créancier.

La fierté initiale se mua en un malaise obstiné. Et tandis que la ville continuait de vivre, indifférente et vulnérable, Camille sentit sourdre une certitude inquiétante : jouer avec la mémoire et les choix d’autrui transforme irréversiblement les lignes de vie. Elle savait désormais que ses gestes n’étaient jamais isolés, qu’une retouche, même minime, pouvait infléchir une chaîne d’événements. Une nuit plus tardive, alors que l’horloge marquait une heure sans nom, Elise lui laissa un message sur la table : « Réfléchis. Avant qu’il ne soit trop tard. »

Camille relut ces mots comme on lit une prophétie. Elle ne savait pas encore quelles portes elle avait ouvertes, ni combien d’ombres s’étaient invitées dans les recoins qu’elle croyait éclairer. Mais elle entendit, pour la première fois avec inquiétude vraie, que manipuler les rêves n’était pas sans contrepartie. Le sentiment de toute-puissance vacilla ; l’appétit du contrôle se couvrit d’un voile sombre. Et quelque part, dans l’abîme du sommeil collectif, une dissonance commençait à gronder.

Le reve noir et ses manifestes dangers

La première alerte arriva comme une petite fissure dans un dimanche ordinaire : un message vocal d’une voisine, la voix tremblante, racontant un rêve où son appartement était envahi par des rubans d’ombre qui humaient les meubles et aspiraient la chaleur des coussins. Camille écouta, le stylo suspendu au-dessus de la page de son carnet, et sentit la gorge se serrer. Elle reconnut la métaphore : les rubans. Ils avaient la même torsion que celui qu’elle avait imaginé, la même teinte que la tache rouge qu’elle avait, quelques nuits plus tôt, ajoutée à un paysage onirique pour rendre la scène plus poignante.

Le ruban n’était pas resté confinement d’une chambre. Il avait voyagé. D’abord une rue, puis un immeuble, puis, en quelques heures, des quartiers entiers. Les rêves qui jusqu’alors s’ouvraient comme des fenêtres lumineuses se refermaient brusquement, avalés par une opacité qui collait aux paupières. À l’aube, les centres d’appel des urgences reçurent des dizaines d’appels : insomnies aiguës, terreurs nocturnes répétées, réveils en sueur avec le goût de métal au fond de la bouche. Les journaux parlèrent d’un « cauchemar collectif ». Les cafés se remplirent d’échos et de regards fuyants.

Camille erra dans la ville comme un morceau de mémoire qui aurait perdu son ancrage. Les façades semblaient plus basses, les fenêtres moins identifiables. La contagion onirique se manifestait de mille manières : pour certains, un rêve de chute infinie ; pour d’autres, une répétition insistante d’images d’enfance brisée. Une mère confia avoir rêvé que ses propres mains se détachaient, s’évanouissaient, et s’être réveillée incapable de tenir son bébé sans une panique sourde. Un homme d’âge mûr passa deux nuits sans fermer l’œil, répétant des gestes absurdes pour vérifier que la réalité n’était pas elle-même une image manipulée.

Quand Camille rejoignit l’immeuble où elle habitait, Nox fila dès qu’elle ouvrit la porte, silhouette noire, oreilles aplaties, comme s’il pressentait l’orage. Les photos sur le mur, les petits objets déposés sur la commode — la chaîne d’argent de sa mère, le carnet qui ne la quittait jamais — avaient pris, à ses yeux, une fragilité nouvelle. Elle s’assit, écrivit un mot, rature, griffonne. Sa plume laissait des traînées qui semblaient absorber la lumière du papier.

« C’est arrivé après toi, Camille. » Elise était apparue dans l’encadrement, le visage fermé, la caméra oubliée au bout du bras. Elle n’avait pas frappé. Sa silhouette était un flot d’irritation contenue et de volonté d’aider, difficile à démêler. Le silence entre elles était plein de choses non dites : la trahison, le doute, la peur aussi. Elise posa une main sur le carnet, comme pour en mesurer le poids. « Dis-moi exactement ce que tu as fait », demanda-t-elle, sans colère ouverte, mais avec une exigence qui brûlait.

Camille raconta, haletante, l’audace qui avait été la sienne — la retouche visant à effacer la honte d’un proche, la couleur ajoutée pour apaiser une mémoire. Elle parla de l’image des rubans, de la façon dont ils s’étaient étirés, de la variation qu’elle n’avait pas su contrôler : au lieu d’adoucir, la teinte avait corrodé la texture du rêve, l’avait rendu collant, persistant, et surtout, contagieux. « Je ne voulais pas… » murmura-t-elle. Mais la phrase se fractura en une suite d’aveux plus précis : nuits blanches, scènes qui revenaient sous forme d’échos dans d’autres songes, un motif qui se répliquait comme un virus.

Le réveil social fut brutal. Des voisins, dont la plupart connaissaient Camille de réputation, vinrent tambouriner. Certains imploraient : « Aide-moi à retrouver le sommeil », d’autres menaçaient de porter plainte. Dans la rue, on murmurait que ces rêves ne se contentaient plus d’être des images : ils poussaient les gens vers des comportements auto-destructeurs — des conduites impulsives, des ruptures irréfléchies, des gestes de colère dirigés contre soi-même. Les médecins signalèrent une recrudescence de tentatives d’automutilation et d’alcoolisme. Les thermomètres de la ville indiquaient une fièvre morale.

Dans les cafés, au travail, sur les plateaux de télévision qui cherchaient des explications, le mot qui revenait était « responsabilité ». Camille se sentit écrasée par ce concept, comme si chaque syllabe pesait une tonne. Elle ne pouvait plus se cacher derrière l’innocence du geste initial ; la réalité la frappait : ses manipulations avaient des répercussions tangibles, et la conscience humaine, lorsqu’on la touche, réagit trop souvent par la panique.

Les nuits suivantes, les rêves dont elle avait été l’artisane la visitèrent avec une intensité qu’elle n’avait jamais connue. Elle se retrouvait dedans, d’abord observatrice, puis prise au piège, forcée d’assister à la propagation du cauchemar. La ville se dilatait en couloirs obscurs, ses propres souvenirs se transformaient en portes qui claquaient, revenant l’une après l’autre pour l’accuser. Elle voyait des personnes qu’elle connaissait tomber dans des fosses rêveuses, des rubans s’enrouler autour des poignets d’un inconnu, des enfants crier des noms qu’elle avait autrefois murmurés. À son réveil, ses mains tremblaient ; le stylo glissait de ses doigts comme s’il était devenu étranger.

« Tu dois regarder ce qui est à l’intérieur, Camille. » Elise parla sans lever la voix, mais chaque mot était une lame polie. « Si c’est toi qui as semé cela, c’est peut-être toi qui peux comprendre d’où ça vient. » L’ironie du rôle de celle qui avait été sceptique était cruelle ; Elise revenait non pas en alliée naïve, mais en partenaire exigeante. Leur relation avait été brisée et recousue de rapiècements : confiance diminuée, mais détermination intacte.

Camille accepta, forcée par l’angoisse, par la nécessité. Les jours se muèrent en rituels précaires : ancrages sensoriels renforcés — la chaleur rugueuse d’un vieux pull, l’odeur du café noir, le goût métallique d’une pièce de monnaie tenue entre les dents ; notes serrées dans le carnet, dessins des motifs qui revenaient, listes de volontaires consentants qui acceptaient de laisser Elise filmer leurs visages en cas d’alerte. Elles mirent en place, maladroitement, des protocoles de sécurité : réveils synchronisés, bracelet d’alarme, phrases-clés d’ancrage.

Et pourtant, quand Camille fermait les yeux, les rubans revenaient. Ils n’étaient plus seulement visuels : ils avaient une texture, une odeur de caoutchouc brûlé, un son ténu comme un souffle contre du métal. Dans un rêve, elle les vit s’enrouler autour d’un miroir où son propre visage se décomposait en fragments. Chaque fragment portait une décision prise, un mensonge, un oubli, une petite vanité — des pièces minuscules d’un puzzle moral qu’elle n’avait jamais voulu assembler. Elle comprit, avec une violence glacée, que son pouvoir n’était qu’un amplificateur ; il mettait en lumière les zones d’ombre déjà présentes chez les autres et chez elle. Là où la conscience était fragile, le rêve s’agripait et grandissait comme une tumeur d’images.

La ville changea d’apparence : les cliniques psychiatriques furent prises d’assaut, des groupes d’entraide improvisés se formèrent dans les écoles, des voisins s’installèrent pour veiller les uns sur les autres. Les médias parlaient d’une « épidémie onirique ». À chaque témoignage, Camille sentait une lame tourner dans sa poitrine — non pas seulement pour la souffrance qu’elle avait causée, mais pour la preuve irréfutable qu’un geste apparemment intime pouvait provoquer une réaction de masse. Elle mesurait l’ampleur sociale de ses actes ; la culpabilité se mua en une détermination lourde : il fallait réparer, ou du moins tenter.

Une rencontre la marqua particulièrement. Un jeune homme, les mains tachées d’encre, la regarda d’un regard creusé par la fatigue ; il avait le visage d’un rêveur brisé. « On me demande des comptes », dit-il. « Ma compagne ne veut plus dormir avec moi. Elle dit que je l’étouffe, même éveillé. Je revois toujours la même image : un ruban qui nous empêche de respirer. » Il chercha son regard, chercha la pitié, chercha une explication. Camille ne sut que répondre. Elle n’avait pas de mots qui puissent réparer la solitude et la peur que ses images avaient engendrées.

La nuit, seule, Camille ouvrit son carnet et relut tout ce qu’elle avait écrit depuis le premier rêve. Elle y vit un motif qui revenait, non seulement dans les rêves des autres, mais dans ses propres pages : la honte d’être vue, la tentation d’effacer la vérité, la croyance qu’on peut corriger une vie par le simple geste d’un symbole. Ces motifs prenaient forme dans les rêves comme des fils rouges — ou noirs — qui, une fois touchés, tiraient d’autres fils et transformaient l’étoffe entière du tissu onirique. L’angoisse monta jusqu’à un hurlement silencieux.

Elise, malgré tout, resta. Elle posa des mains pratiques sur la situation : elle organisa des réunions, passa des nuits à surveiller les volontaires, fit le lien avec des psychologues et des associations. Leur collaboration était tendue, ponctuée de silences et d’accusations implicites. Mais il y avait aussi des moments d’émerveillement discret — lorsque, pour une nuit seulement, une vieille femme retrouva un rêve où elle tenait à nouveau la main d’un amour perdu, sans que le ruban n’intervienne. Ces instants, fragiles, rappelaient à Camille que les rêves conservent une part de beauté même au milieu du désastre.

La tension atteignit un sommet une matinée d’orage : une rumeur circula qu’un groupe tenterait d’exploiter la contagion pour manipuler des électeurs. La peur sociale se nourrissait désormais à deux sources — la menace intime des cauchemars et la crainte politique de voir ces images instrumentalisées. Camille sentit le monde se fissurer autour d’elle, et comprit qu’elle ne pouvait pas seulement se repentir en privé ; il fallait une réponse publique, une manière de rétablir un cadre, des limites, des garanties.

Elle se releva, alors, avec une résolution âpre. Le chapitre de l’aveu privé devait céder la place au travail de réparation : écouter, visiter, entendre les récits, mesurer les dégâts. Mais avant cela, elle devait plonger au cœur de ses propres rêves sombres et en comprendre l’origine. La contagion n’était pas seulement un accident technique : c’était la rencontre d’un pouvoir et d’une faiblesse humaine, l’élargissement des fissures déjà présentes dans la conscience collective.

Camille ferma le carnet, serra la chaîne autour de son cou — l’amulette rassurante de sa mère — et regarda Elise. « Je regarderai tout », dit-elle. « Je prendrai le risque de savoir ce que j’ai libéré. » Elise hocha la tête, la raideur de ses épaules trahissant l’inquiétude, mais dans ses yeux brillait encore une lueur : curiosité, peut-être émerveillement retenu, et une volonté de réparer.

La ville, dans les derniers feux du jour, semblait retenir son souffle. Les rubans noirs n’avaient pas encore été éradiqués ; ils erraient, parfois invisibles, parfois manifestes, laissant derrière eux des traces d’angoisse. Camille savait que la route serait longue : rencontrer les victimes, accepter la colère, imaginer des gestes de réparation. Mais avant toute chose elle devait affronter la source — explorer ses propres rêves, se confronter aux ombres qu’elle avait éveillées, et reconnaître que le pouvoir de remodeler les songes peut, aussi bien, révéler la beauté que multiplier les dangers. Elle passa la nuit à préparer ce voyage intérieur, tandis que, dehors, la ville s’alignait pour une veille commune.

Confrontation avec les conséquences humaines

Le matin commença sans préavis, comme si la ville retenait encore son souffle après la nuit du rêve noir. Camille marchait de porte en porte avec une lourdeur nouvelle, le carnet serré contre sa poitrine comme une attestation de culpabilité. Les façades semblaient plus pâles, les fleurs des balcons moins obstinées à sourire. À chaque entrée, l’air changeait : des meubles vieillissants, des photos suspendues où des visages se détournaient de l’objectif, des tiroirs clos dont l’odeur de bois mêlée à la lessive parlait d’une intimité désormais fracturée. Elle n’était plus l’examinatrice curieuse d’autrefois ; elle était devenue l’instrument d’une onde dont elle seule connaissait la source.

La première visite la saisit au seuil d’un appartement modeste où deux anciens voisins, que la rancune avait longtemps séparés, se tenaient côte à côte, figés dans une effarouchement commun. Leur querelle, jadis nourrie par des mois de petites offenses, s’était dissoute dans la panique : leurs regards n’avaient plus la force d’accuser, seulement le besoin d’être consolés. L’un d’eux murmura, comme si la langue lui était redevenue étrangère : « Je pensais… je savais qui j’étais. Et puis j’ai vu des choses qui n’étaient pas miennes. » Camille sentit l’acide de la honte lui remonter la gorge. Elle avait offert, en une nuit, la possibilité de redessiner leurs souvenirs ; elle avait cru aider, et voici que la mémoire d’autrui se présentait à elle en lambeaux.

Dans une maison aux murs jaunis par le temps, un couple gérait l’intervalle brûlant entre la colère et la rupture. Ils se tenaient dos à dos, l’un dans la cuisine, l’autre au salon, comme si une ligne invisible séparait leurs solitudes. La femme répétait des épisodes qui n’avaient pas existé, la voix cassée par la certitude d’avoir été trahie dans un souvenir reconstruit ; l’homme cherchait des preuves qui s’étaient effilochées à l’aube. « Nous n’avons jamais parlé de ça », disait-il, mais ses mains tremblaient. Camille comprit qu’elle avait, par maladresse ou orgueil, immiscé son regard dans la chambre où d’autres avaient jadis aimé. La puissance des rêves n’était plus un jeu : elle s’était muée en une force qui pouvait dissoudre des alliances et réveiller des blessures que le temps avait à peine pansées.

Les plus jeunes furent peut-être les plus effrayants à voir. Une fillette clouée au sol par la peur récitait des images d’enfance qu’elle n’avait jamais vécues — présences hostiles, voix anciennes — et se recroquevillait lorsque Camille essayait d’approcher. Dans une autre pièce, un homme d’une cinquantaine d’années, jadis solide et tranquille, sombrait en larmes en décrivant un accident qui, selon ses proches, ne s’était jamais produit. « C’est comme si on m’avait changé de place », dit-il, la langue enlacée par le remords et la confusion. Ces scènes la frappaient plus profondément que n’importe quel article : chaque témoignage était un visage que son intervention avait altéré, une identité à réparer.

Elise accompagnait Camille, témoin et garde-fou, caméra éteinte la plupart du temps, seulement son regard pour recueillir. Nox, le chat noir, se blottissait sur le rebord d’une fenêtre, observateur silencieux d’une humanité vacillante. Elise posait des questions avec la froideur d’une juriste et la tendresse d’une amie : « Quel trait du rêve avez-vous modifié ? » « Avez-vous obtenu un consentement éclairé ? » Les réponses de Camille se perdaient parfois dans l’indécision ; elle réalisait que ses protocoles, bien qu’esquissés, n’avaient pas prévu l’ampleur des retombées. Le doute, auparavant théorique, prenait chair.

La visite qui changea le cours de la journée eut lieu chez Antoine. On la lui avait recommandée avec des précautions : « Faites attention, il ne pardonnera peut-être pas. » Antoine vivait seul dans un appartement aux grandes fenêtres qui donnaient sur une rue trop calme. Il avait été autrefois apprécié dans son milieu professionnel ; son rire, dit-on, faisait office d’allié. Mais Camille le trouva émacié, la voix coupée par des accès d’irritation et des silences voraces. Ses mains, quand il les posa sur la table, trahissaient une fureur contenue.

« Vous ne comprenez pas ce que vous m’avez pris. » Sa voix n’était pas seulement colère ; elle était accusation concentrée. « Vous avez remodelé un souvenir. Vous avez enlevé une certitude qui m’a servi de guide. À cause de ce vide, j’ai pris une décision — une décision publique. On m’a retiré ma place. Ma carrière est brisée parce que vous avez cru pouvoir réécrire qui je suis. »

Camille resta immobile. La respiration se fit lente, comme si chaque mot d’Antoine pesait un peu plus dans l’air. « Antoine… je n’ai jamais voulu vous nuire », murmura-t-elle. « Je cherchais à apaiser. Je voulais réparer des choses que je croyais douloureuses. »

« Réparer ? » Il ricana, un bruit sans joie. « Vous avez confondu réparation et substitution. Vous avez remplacé un souvenir par un autre ; vous avez supprimé des douleurs qui, pour moi, étaient la boussole. Maintenant je navigue sans cap. Et quand on retire la boussole à un homme qui dirige des décisions, tout s’effondre. » Ses yeux se plantèrent dans ceux de Camille, non plus seulement pour l’accuser, mais pour réclamer un prix. « Qui va réparer ce que vous avez cassé ? »

Il n’y eut pas d’applaudissements ni d’intermède dramatique : seulement le bruit intime d’une existence qui se fissure. Camille sentit la chaleur des larmes monter, mais elle les retint. Les mots d’Antoine n’étaient pas seulement plainte ; ils étaient le miroir d’une vérité incontrôlable : chaque intervention laissait une empreinte indélébile, et la frontière qu’elle avait franchie s’était avérée plus sacrée que prévu.

La confrontation prit un tournant plus âpre lorsque des détails surgirent : la décision publique dont parlait Antoine avait coûté la place à un collaborateur, entraîné une enquête, puis la mise à l’écart d’Antoine. Il avait perdu non seulement un statut, mais le fil de sa propre autorité. « Vous me tenez responsable », répéta-t-il. « Montrez-moi comment vous comptez réparer. »

Camille réfléchit à voix haute, comme si le mot devait se former entre ses dents pour devenir réel. « Je peux essayer d’atténuer les images, de restaurer des fragments. Je peux travailler avec vous, restaurer des ancrages, mais je ne promets pas de rendre ce qui a été définitivement effacé. »

Antoine secoua la tête, las. « Ce que vous appelez fragments, pour moi, c’est une vie. Vous me proposez des pansements quand j’attends une reconnaissance. Peut-être qu’il faut quelque chose de plus fort. Quelque chose qui ne contente pas seulement de masquer, mais qui répare en profondeur. »

La suggestion, insidieuse et radicale, s’insinua comme une brèche dans la conscience de Camille. Les mots d’Antoine éveillaient une colère froide et une demande de justice qui dépassait la simple réparation individuelle. Elle vit défiler, en un éclair, les visages qu’elle avait rencontrés : la fillette qui appelait des parents qui n’avaient jamais existé, le couple fracturé, les voisins pétrifiés. Toutes ces vies semblaient réclamer un remède à la hauteur de la blessure.

En sortant, le cœur serré, Elise s’approcha et posa la main sur son épaule. « Que vas-tu faire ? » demanda-t-elle, d’une voix qui n’admettait pas la légèreté. Camille, qui jusque-là avait cherché des explications, trouva dans le silence une résolution nouvelle. Elle pensa aux protocoles, aux limites qu’elle avait bafouées, et à la vérité obstinée qu’Antoine avait énoncée : il n’y aurait peut-être pas de réparation simple, pas de geste administratif pour recoudre ce qu’elle avait défait.

« Il faut que j’aille au cœur du cauchemar », répondit-elle enfin, la voix basse mais ferme. « Si la trace toxique provient d’une altération collective, peut-être que seule une intervention profonde pourra en neutraliser l’effet. Je suis prête à envisager des réparations radicales. »

Elise la regarda comme on observe un ami prêt à traverser une tempête. Nox ronronna sur le rebord, ignorant les tourments humains, mais son regard, vert et lent, sembla signifier que la route serait longue et dangereuse. Camille sentit l’ampleur du choix : accepterait-elle le risque d’être perdue elle-même pour rendre aux autres ce qui leur avait été volé ? Le pouvoir des rêves lui apparaissait désormais, sans ambiguïté, comme une responsabilité qui exigeait autant de prudence que de courage.

Elle referma son carnet et, pour la première fois depuis qu’elle avait découvert son don, nota non pas une expérience, mais une promesse : explorer le noyau du cauchemar, y chercher la trace et tenter de la neutraliser — quel qu’en soit le prix. Son regard se perdit un instant sur la rue ; la ville semblait retenir son souffle, comme si elle attendait que Camille choisisse entre l’inaction et l’abîme réparateur. Puis, sans un bruit, elle se tourna vers Elise et dit d’une voix qui ne laissait place à aucune fuite : « Prépare-toi. Si je dois plonger, je ne veux pas être seule. »

Sacrifice et tentative de purification onirique

La pièce où elles travaillèrent toute la nuit semblait tenue en équilibre entre veille et tombeau : une table couverte de carnets, une lampe au halo fatigué, la petite ancre de laiton d’Elise posée comme un talisman. Dehors, la ville retenait son souffle. Camille ferma les yeux un instant, prit son carnet, caressa la couverture usée et sentit la détermination monter, douloureuse et claire. Il n’y avait plus d’autre issue que d’entrer au cœur du cauchemar et d’y couper la trace qui consumait les rêves des étrangers.

« Si tu te perds, je te ramène. » Elise tenait l’ancre entre ses mains comme on tient une promesse. Sa voix tremblait, mais elle était aussi ferme qu’un rivet. Nox, le chat noir, s’était roulé autour du câble et regardait Camille avec des yeux verts de veille.

Camille pivota la tête, prit la petite ancre et la fixa à son poignet par une corde mince. L’objet était chaud, poli par des mains qui l’avaient probablement jamais serré, et pourtant il pesait comme une présence. « Je sais, » répondit-elle. « Je dois aller plus profond. C’est là que la trace s’accroche. Si je ne la retire pas, elle retombera. » Elle glissa son locket argenté autour du cou, sentit la photo qui y dormait et sut, sans formule, que certaines images pourraient ne pas revenir.

Le rituel fut humble et précis : Elise alla chercher un petit sac d’épices — lavande et un peu de girofle — pour parfumer l’ouverture, un verre d’eau froide pour l’ancrage sensoriel, la caméra posée pour enregistrer si quelque chose devait servir d’empreinte. Camille écrivit, avec une écriture décidée, quelques mots sur la dernière page de son carnet ; elle choisit des phrases qui seraient des repères pour elle, des balises pour retrouver la rive si la mer du rêve menaçait de l’engloutir.

« Répète quand je t’appelle », dit Elise en attachant l’autre bout du câble à la poignée de la fenêtre. « Une syllabe, ta signature. Reste concentrée sur la sensation de ce verre froid dans ta main. »

Camille hocha la tête, pressa le verre, sentit la fraîcheur comme une première ancre, et s’allongea. Les rituels d’autrefois — bougie, phrase, touche du métal — prirent sens à la lumière vacillante. Elle pensa à tous ceux qu’elle avait rencontrés ces dernières semaines, aux visages marqués, aux maisons où l’on gardait la peur comme une lampe qui ne s’éteint pas. Cette responsabilité la rendait légère et lourde à la fois. Il fallait payer le prix.

La descente commença sans fracas : l’obscurité s’ouvrit comme une porte qui savait déjà votre nom. Au début, les sensations furent familières — le vert doux d’un souvenir d’enfance, la chaleur d’une main — puis la structure du rêve s’installa en architecture hostîle : un labyrinthe fait de couloirs qui respirent, de murs couverts de miroirs cassés et de fragments d’images collés comme des papillons morts.

Les miroirs renvoyaient des versions d’elle qu’elle reconnaissait à peine. Certaines étaient ridicules, d’autres ridées et vieilles, d’autres encore enfantines et furieusement honnêtes. Chaque reflet fit surgir une figure de l’enfance : la fillette qui avait appris à se taire, l’adolescente qui avait trahi par orgueil, la jeune femme qui, récemment, avait cru pouvoir réparer la honte d’autrui d’un trait de plume. La honte prit la forme d’un manteau noir, gluant, qui effleurait ses épaules comme un vent salé.

« Pourquoi as‑tu touché ? » murmura une voix qui n’était pas qu’une voix — elle était la ville tout entière, les visages qui l’accusaient, et sa propre voix détournée. Camille sentit la colère et la pitié monter ensemble ; elle rejeta l’accusation en la regardant en face. « Pour réparer. Pour apaiser. Je ne voulais pas… » Sa phrase se brisa contre un miroir qui explosa en centaines de petites lunes.

Dans le labyrinthe, des chemins se resserraient, des portes menaient à des pièces où des objets lui appartenaient mais étaient recouverts de poussière : la première paire de chaussures qu’elle avait aimées, une plage dont le souvenir lui échappait, le rire d’un été qui s’absentait quand elle tendait la main. À chaque fois qu’elle souhaitait s’emparer d’un souvenir, une fissure s’en emparait, et l’image glissait hors d’elle comme si elle la perdait pour donner quelque chose en échange.

La trace toxique ne se montra pas d’emblée. Elle s’insinuait sous la forme d’un fil noir, un ruban qui collait aux contours des rêves et les teignait d’une ronce de honte. Camille la suivit en retirant, comme on suit une rivière souterraine, des indices : un mot répété, l’écho d’un geste, la même chanson enfantine qui, à la fin, se déformait en un rire métallique. Elle sut, au fond de la gorge, que pour rompre ce fil il fallait lui offrir une contrepartie tangible : une image, un pan de sa propre mémoire.

La première fois qu’elle tenta de retirer le ruban, la douleur fut comme celle d’une brûlure ancienne. Un souvenir se détacha — un petit déjeuner avec sa mère, la tendresse d’un visage — et le ventre de Camille se creusa. L’image se dissout en une poudre d’ambre qui filtra hors d’elle et vint recouvrir le ruban; peu à peu, là où la poudre touchait, la noirceur s’effilochait.

Elle comprit alors : la purification n’était pas une opération aseptique. Il fallait rendre, par un geste d’offrande, ce qu’on demandait d’enlever. Offrir une part de soi. Choisir laquelle. Chaque souvenir sacrifié rendrait la ville un peu moins atteinte, mais laisserait un vide en elle.

Les figures de l’enfance l’accompagnèrent jusqu’au cœur. Une petite fille en robe de dentelle lui tendit une photo qu’elle reconnaissait sans pouvoir la nommer. « Tiens, » dit la fille. « Garde‑moi si tu veux. » Camille sentit les larmes, la résistance et la nécessité. Elle prit la photo, la pressa contre son cœur et, avec un geste précis, la laissa éclore en poussière d’or qui gagna le ruban. Le fil noir se crispa, hurla — non pas un son mais la sensation d’une ville qui avait espéré la destruction — puis se dénoua et se changea en ombre légère qui s’évapora dans les fissures des miroirs.

Une autre épreuve l’attendit : la honte, manifestée comme une silhouette vêtue d’un tissu familier, lui révéla des fragments qu’elle n’avait jamais voulu regarder — des articles écrits à la hâte, des mensonges d’omission, des gestes de bienveillance mal orientée. Elle dut nommer ces actes, les prendre en pleine main et les confesser à voix haute. Chaque confession allégeait le manteau collant.

À mesure que l’ouvrage progressait, Camille sentit sous ses doigts des espaces se fermer. Des images qui l’avaient formée — la couleur précise d’un matin, la voix d’un ami — se trouvaient effacées comme si, pour nettoyer le monde, on devait poncer la surface d’un tableau et perdre quelques pigments. Elle accepta. L’abnégation devint un instrument plus tranchant que la peur.

Aux marges du labyrinthe, une porte noire tenta de la retenir : « Reste, » murmurait‑elle, la promesse d’un pouvoir sans chaîne. Camille vit, en un éclair, la ville qu’elle aurait pu façonner à sa guise, des vies réécrites au confort de sa plume. Elle secoua la tête. « Non », dit‑elle, et referma la porte en lui octroyant, en offrande, l’image la plus précieuse qu’elle gardait : la première grande joie enfantine — le souvenir d’un été simple qui lui donnait encore la force de sourire. L’image partit comme un feu doux et le seuil céda.

Dans la salle finale, le ruban se condensait en un nœud de ténèbres. Camille posa sa main dessus ; la sensation fut d’un froid ancien et terriblement vivant. Elle chanta alors, à mi‑voix, la phrase que lui avait soufflée Elise — une syllabe que seules elles connaissaient. La nuit répondit comme une mer qui suit un signal. Le nœud se dénoua, la noirceur tressaillit, puis se déchira en un chuintement de plumes et de verre. Un souffle traversa le labyrinthe : pour la première fois depuis des semaines, il y eut de l’air où tout était suffocant.

Mais la victoire eut son prix. À l’endroit où elle avait offert son image, un vide persista. Camille sut, lorsque la forme de la photo disparut de son esprit, qu’elle ne retrouverait pas exactement ce fragment. Une sensation – un lieu, une teinte, le rire d’un été précis — s’était érodée comme une pierre polie par l’eau. Le regret la frappa, net et intime, mais il ne la paralysa pas. Elle avait choisi. Elle avait payé.

Quelque part, Elise sentit la corde se tendre puis relâcher. Elle appela la syllabe convenue, sentit le léger frisson sur sa main et tira doucement. Camille remonta, ou plutôt fut rendue : elle n’émergea pas intacte de la même poche qu’elle avait quittée. Ses paupières s’ouvrirent sur la chambre, la lampe trop basse, le tic‑tac d’une horloge retrouvée. Nox vint frotter son museau contre son poignet, cherchant l’ancre ; le métal était là, froid, et l’empreinte d’un oubli s’était déjà installée dans le regard de Camille, une carte blanche que la mémoire refuserait peut‑être de remplir.

Elle se redressa lentement, la voix d’Elise pleine d’espoir mêlé de peur. « Ça a bougé ? » demanda Elise.

Camille posa la main sur sa poitrine, sur le vide laissé par la photo qui n’était plus, et répondit en souriant d’un sourire qui coûtait : « Oui. Mais le prix… » Elle ne termina pas la phrase. Les mots n’auraient rien ajouté : la ville respirait un peu mieux, mais quelque chose en elle manquait. Et déjà, au fond d’elle, la curiosité mêlée de crainte se réactivait, pensant à ce qu’on pourrait construire ou perdre encore.

Quand l’aube pointa, froide et claire, elles restèrent un long moment à se regarder, conscientes que la purification avait avancé, qu’elle avait peut‑être rompu la contagion, sans toutefois la garantir pour toujours. Camille prit son carnet, tâta des pages dont certaines diraient désormais des oublis, et osa écrire, en lettres serrées : « Le pouvoir des rêves révèle la beauté et le danger ; il faut le tenir comme on tient une brûlure. »

La ville, dehors, ne savait rien de la somme d’images sacrifiées cette nuit‑là. Elise rangea l’ancre dans sa poche, la caméra toujours en marche. Elles n’étaient pas sorties indemnes, mais elles avaient agi. Il restait à voir si ce qui avait été libéré se contenterait de s’éteindre, ou si d’autres traces, plus discrètes, viendraient réclamer encore un autre prix.

Regain d’humanité et reconstruction fragile

Quand elle rouvrit les yeux, la pièce était trop claire. Un matin sans ombre filtrait par les volets et posait sur la table le carnet entrouvert, la plume sèche. Camille se redressa avec lenteur, comme si chaque mouvement retirait un pan de soie collé à la peau : le souvenir de certains visages, des lieux précis, des couleurs intimes s’étaient étiolés pendant son absence. Il restait des trous, des manques en creux, et parfois le goût de choses qu’elle ne pouvait plus nommer. Nox sonnait sur le rebord de la fenêtre, indifférent et calme; sa présence, petite et concrète, la rassura davantage que les visages qui lui échappaient.

Les jours suivants furent un équilibre précaire entre le soulagement et la mélancolie. Les cauchemars, étouffés par le rituel qu’elle avait mené au prix de son propre trésor mémoriel, se retirèrent des maisons comme une marée qui abandonne des branchages sur le sable. Pourtant les traces demeuraient : une femme qui fermait les yeux plus vite lorsqu’un bruit la surprenait, un couple qui évitait de se parler de certaines nuits, Antoine qui passait encore devant la librairie où sa carrière avait vacillé et regardait Camille avec la dureté d’un témoin qui ne pardonne pas facilement.

La ville se remit à respirer. Dans la salle paroissiale, sur une estrade qui tremblait sous l’émotion, Camille prononça des excuses simples. « Je vous ai touchés sans carte, sans boussole, » dit-elle, la voix basse mais claire. « J’ai cru bien faire et j’ai mal mesuré. Je demande pardon, et je propose de réparer comme je le peux, sans violence, sans usurper. » Certains l’accueillirent avec gratitude; d’autres murmurèrent des reproches. Les applaudissements furent mesurés. Le salut public n’effaçait pas les nuits blanches, mais il faisait descendre la colère vers quelque chose de plus manageable : la responsabilité partagée.

Les gestes de réparation furent à la fois pratiques et humbles. Elise organisa des ateliers de sommeil guidé, ouverts et gratuits, où l’on enseignait des techniques de respiration, de visualisation neutre et des ancrages sensoriels destinés à renforcer le consentement du dormant. Camille accompagna des familles, remit des objets oubliés à leurs places, réapprit aux gens à décrire leurs rêves sans crainte de les voir modifiés. Elle aida un artisan à retrouver, par des rituels de mémoire collective, le sens d’un geste qu’il croyait perdu ; l’artisan pleura en serrant dans sa paume une pièce de bois qu’il croyait brisée à jamais.

« Ce n’est pas assez », murmura Antoine, lorsque Camille vint frapper à sa porte. La confrontation fut courte, brutale et nécessaire. Il lui raconta comment, à cause d’un choix qu’il attribuait à une nuit altérée, il avait perdu un contrat, puis confiance en lui. « Tu m’as volé une trajectoire, » dit-il, et ses mots portèrent un cyclone d’amertume. Camille n’eut pas d’excuse magique à opposer ; elle posa sa main sur la table, offerte et vide. « Je ne peux pas rendre ce qui est altéré, » répondit-elle, « mais je peux aider à rebâtir. Si tu le veux, je travaillerai avec toi, pas dans ton sommeil, mais en marche, en paroles et en actes. » Antoine la regarda longtemps, puis hocha la tête d’un mouvement imperceptible : un commencement de négociation.

La nature des réparations obligea Camille à se réinventer. Elle renonça à toute intervention spontanée, rédigea un protocole simple — consentement explicite, témoin présent, enregistrement et ancrage permanent — et le plaça au cœur de son geste. Elise et elle tinrent une réunion publique où elles signèrent des accords. « Transparence, responsabilité, limites claires », écrivait le document. Elise, qui avait autrefois regardé Camille avec scepticisme, posa sa main sur l’épaule de son amie et dit, devant tout le monde : « Nous reconstruisons, ensemble et à vue. » Ce geste fut la promesse la plus concrète de la saison.

Certains guérissaient visiblement. Une vieille femme qui, jadis, avait fui les nuits depuis des années retrouva le sommeil et se leva un matin comme on renaît, la voix douce et étonnée : « J’ai rêvé d’un pommier. » Un jeune père cessa les cauchemars qui le rendaient brutal et redécouvrit la patience avec son fils. Ces succès, ponctuels et fragiles, rendaient un sens à l’effort collectif. Mais chaque rétablissement portait ses cicatrices : des détails manquants que les personnes tentaient d’ignorer, des souvenirs incomplets qui revenaient sous la forme d’images floues et douloureuses.

Camille, elle, portait une blessure plus intime. Ses trous de mémoire ne se limitaient pas aux faits ; ils avaient pris des images dont elle se souvenait comme de trésors — le visage d’une femme dans un rêve d’enfance, un morceau de mélodie, l’odeur d’un été perdu. Parfois, au milieu d’une conversation, elle cherchait un mot pour une couleur qu’elle ne retrouvait plus. Ce manque la mettait à nu. Elle écrivit dans son carnet : « Je n’ai plus la souveraineté. Je garde la porte. » L’énoncé, concis, était la conversion la plus profonde : d’un pouvoir absolu à un rôle de gardienne modeste.

Les jours s’écoulaient selon une nouvelle ordonnance : rencontres publiques, accompagnements individuels, ateliers, repos. Elise, fidèle comme une ancre, tenait la documentation, prenait des photos non pas pour exposer mais pour témoigner. Leurs conversations nocturnes — longues, franches, parfois interrompues par des silences qui disaient plus que des explications — mirent en lumière ce qui avait failli briser leur amitié. « Tu m’as privée de confiance, » disait Elise parfois ; « et moi je t’ai sauvée, » répondait Camille, qui avait appris, avec douleur, que la vulnérabilité n’était pas une faiblesse mais une condition.

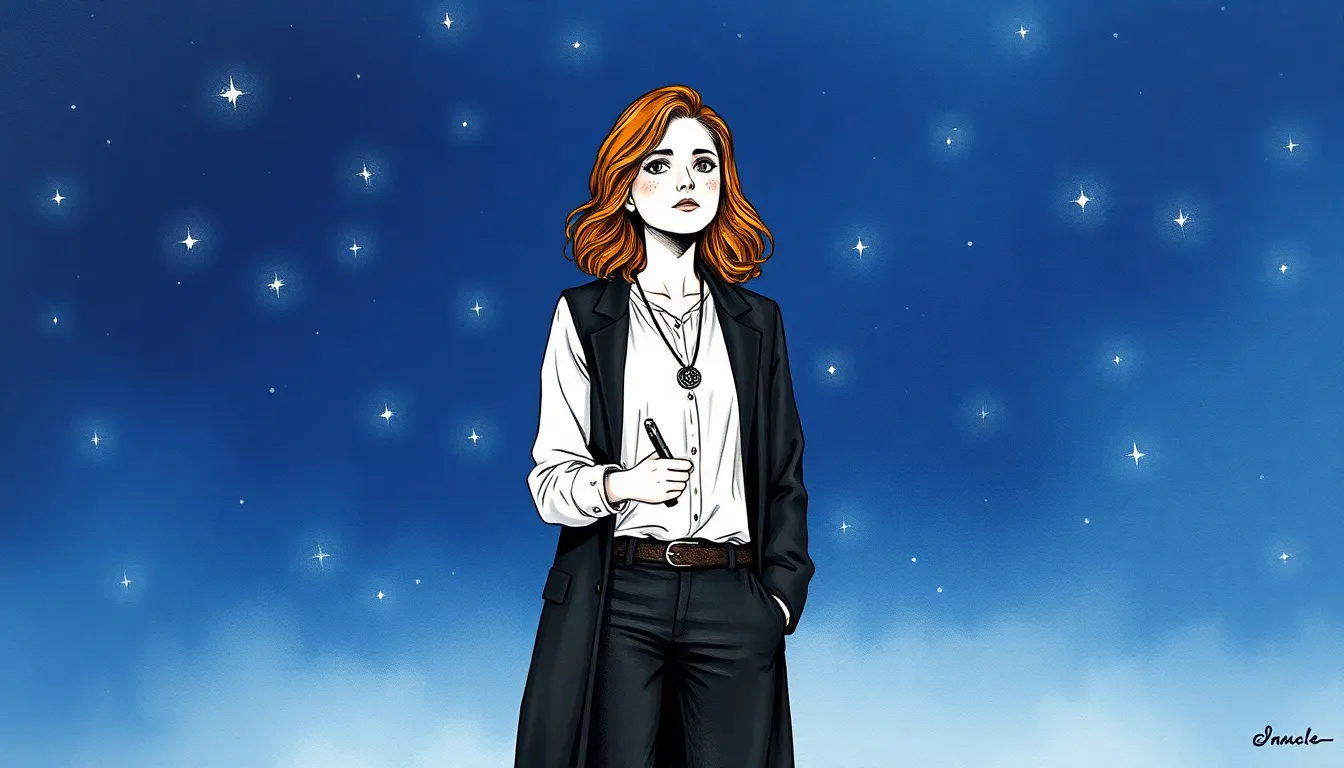

Le thème de l’identité trouva sa résolution dans ces instants de franchise. Camille cessa de se penser comme une magicienne des rêves. Elle parla d’elle-même, désormais, comme d’une passeuse : « Mon rôle n’est pas d’imposer des paysages intérieurs, mais de veiller à la frontière entre le rêve et le monde éveillé. » Cette définition, modeste et précise, calma sa vanité et offrit à sa ville une figure fiable, surveillante et prudente plutôt que toute-puissante.

Il y eut des renoncements qui coûtaient. Certaines images sacrifiées lors de la purification ne revinrent pas — des fragments de bonheur qui avaient appartenu à Camille et qui s’étaient dissous pour sauver d’autres. Elle apprit à accepter ces absences comme des prix payés pour une réparation collective. Parfois elle s’arrêtait au bord de la Seine, regardait l’eau et laissait venir la mélancolie, cette compagne fidèle qui lui disait que la perte aussi pouvait prendre sens si l’on transformait la douleur en soin.

La communauté, pour sa part, commença à instaurer des rituels de prudence. On mit en place des groupes d’entraide, des chartes de consentement, des formations à l’écoute des rêves — non pour manipuler, mais pour lire, reconnaître et accompagner. Des volontaires enseignaient comment déposer des ancrages sensoriels, des odeurs familières, des textures rassurantes, afin que nul ne tombe à nouveau dans une nuit étrangère sans filet.

Et puis il y eut de petits gestes, presque banals, qui témoignaient d’un regain d’humanité : la réparation d’une chaise dans la maison d’un ancien, l’organisation d’un potager collectif où l’on plantait des graines en parlant d’images retrouvées, la visite d’un voisin isolé. Ces actes, modestes, fondèrent une reconstruction durable, où la communauté reprenait un pouvoir partagé, moins spectaculaire mais plus sûr.

« Nous ne sommes pas des démiurges, » dit Camille un soir, réunie avec quelques amis autour d’une tasse de thé. Elise sourit, et Nox dormit entre leurs jambes. « Les rêves ont montré leur double visage : beauté et danger. Ils exigent sagesse et humilité. » Ses mots trouvèrent un écho ; dans la pièce, l’émotion fut de la curiosité mêlée d’émerveillement, une tension douce, réflexive, qui promettait une vigilance renouvelée.

Avant que la ville ne regagne sa tranquille fragilité, Camille prit le temps d’écrire : une série de notes, de principes, d’aveux. Elle y inscrivit le message central qu’elle voulait léguer : « Le pouvoir des rêves peut révéler autant de beauté que de danger ; il demande d’être porté avec sagesse et humilité. » Ces lignes, simples et sévères, allaient circuler bientôt dans un petit feuillet distribué lors des ateliers, non comme une loi, mais comme un guide.

La réparation n’effaçait pas tout. Des cicatrices restaient visibles, d’autres invisibles. Mais entre la mélancolie et l’espoir, une forme de prudente architecture se dessinait : des responsabilités assumées, des limites claires, la reconnaissance que sauver demandait parfois de perdre quelque chose en soi. Camille le savait désormais mieux que personne, et c’est cette connaissance qui redessina son identité.

Le soir où elle referma le carnet pour la dernière fois avant de le confier à Elise — pour qu’elles le conservent ensemble, témoins l’une de l’autre — Camille sentit naître un apaisement fragile. Demain serait un autre jour d’accompagnement et d’écoute. Demain, peut-être, elle irait, non pas pour créer des rêves, mais pour apprendre à en garder la frontière ouverte et sûre.

Elle sortit, marcha un peu, leva la tête vers un ciel encore pâle. Une lueur lointaine, comme la promesse d’un rêve sans emprise, scintillait au-delà des nuages. Elle ne la poursuivit pas. Elle resta, humble, à la lisière — gardienne plus qu’impératrice, attentive à chaque souffle de la nuit.

Epilogue réflexif sur les rêves et conséquences

La ville respirait autrement, comme si elle avait appris à marcher sur la pointe des souvenirs. Les trottoirs gardèrent les traces des nuits blanches, les vitrines reflétaient des visages plus prudents, et les cafés, le matin, se remplirent d’un silence mesuré où l’on parlait peu des miracles et beaucoup des limites. Camille aimait cette tranquille fragilité : elle lui rappelait que tout ce qui avait été brisé pouvait, parfois, se recoller autrement — mais jamais comme avant.

Assise à sa table, le carnet ouvert devant elle, elle relisait ses notes comme on recueille des bénédictions et des avertissements. Les pages noircies portaient le poids des sacrifices : noms effacés, scènes offertes au néant volontairement pour que d’autres puissent respirer. Elle traça une nouvelle rubrique, sobre et ferme : « Les rêves sont sacrés — entrer avec consentement, sortir avec respect. » Chaque mot vibrait d’une certitude acquise au prix de nuits perdues et de fragments d’elle-même oubliés.

« Tu écris encore des règles ? » demanda Elise en entrant, le dossier du reportage serré contre sa poitrine. Sa voix avait la douceur solide de quelqu’un qui a tenu la caméra dans les pires tempêtes et qui sait mesurer l’angle sous lequel révéler la vérité.

Camille leva les yeux. Sur son visage se lisait à la fois la fatigue et une paix inattendue. « Oui. Et je les enseigne. » Elle referma le carnet, comme on ferme une porte en laissant une bougie allumée. « Il faut que d’autres sachent pourquoi poser des limites. Les rêves ne sont pas des terrains de jeu. Ils sont des chambres closes où l’on peut entrer, mais où l’on doit savoir se retirer. »