La decouverte du miroir mystique

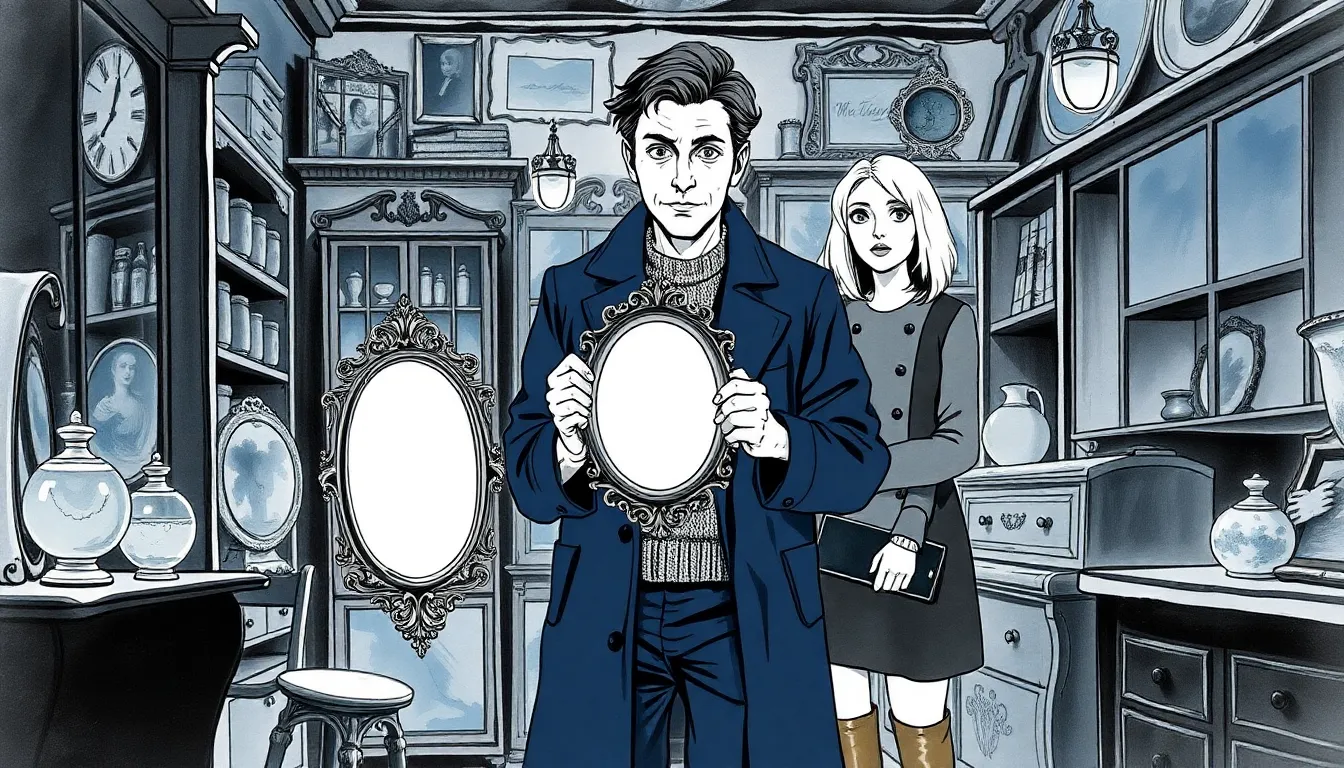

Le quartier semblait retenir son souffle sous une pluie fine lorsque Antoine Durand poussa la porte de la boutique d’antiquités. Un carillon discret tinta, puis la lumière tamisée révéla des piles d’objets échoués, des vitrines embuées et l’odeur âcre du bois vieilli et de la cire. Antoine, 38 ans, grand et précis dans sa démarche, gardait le menton légèrement relevé malgré la fatigue : manteau marine usé, pull gris, pantalon sombre et bottes de cuir. Sa barbe de quelques jours et ses yeux gris-vert donnaient à son visage une attention presque lasse, comme si la curiosité portait en lui le poids d’une longue nuit.

Claire Moreau était arrivée devant l’étagère où s’amoncelaient des cadres dorés. À trente-six ans, elle avait le port sobre d’une femme qui mesure ses mots ; blouse écru, jupe discrète, cheveux blonds mi-longs encadrant un visage attentif. Elle se tenait près d’Antoine, main posée sur la lanière de son sac, observant la boutique avec une combinaison de douceur et de prudence. Ils avaient étudié ensemble, échangé des idées, partagé des silences — elle savait lire en lui les accès de curiosité qui le poussaient parfois trop loin.

Le propriétaire de la boutique apparut entre deux bibliothèques : un homme discret, la nuque un peu voûtée, les doigts tachés de poudre d’argent. Il s’approcha avec la lenteur mesurée de qui a l’habitude de confier des choses qui dépassent le visible. « Celui-ci n’est pas comme les autres, » dit-il sans précipitation. Sa voix, basse, portait l’ombre d’une croyance ancienne. « Ce miroir… il ne renvoie pas seulement l’apparence. Il a le souci des vérités intérieures. Il montre ce que l’on porte en soi, ce que l’on tait. »

Antoine haussa un sourire sceptique, un geste timide destiné à masquer l’éveil d’une curiosité plus profonde. « Vous voulez dire qu’il révèle des pensées ? » demanda-t-il, mi-ironique, mi-intrigué. Le commerçant secoua la tête. « Il révèle la nature. Pas des idées. La trame. Les marques qui font de vous ce que vous êtes. Pour certains, c’est un soulagement ; pour d’autres, un danger. »

La main du propriétaire se posa sur le cadre du miroir. C’était un objet ancien, aux volutes finement ciselées ; le bois avait la teinte froide des choses polies par le temps. La glace, loin d’être impeccable, semblait vibrer d’une profondeur singulière, comme si elle contenait des couches de reflets superposés. Une faible lueur bleutée émanait du verre, hésitante, comme une respiration retenue.

Claire frôla la surface du miroir du bout des doigts, puis recula, soudain consciente. « Antoine, fais attention, » murmura-t-elle. Sa voix n’était ni autoritaire ni timide : elle croyait en lui et craignait ce qu’il pourrait découvrir. Antoine, poussé par une curiosité tenace plus qu’un désir de démonstration, posa sa propre main sur la glace. Le contact fut froid et pourtant vivant, comme la peau d’un animal éveillé sous la main d’un étranger.

Au lieu de voir son visage actuel — la barbe, les rides naissantes, la lumière des yeux — il y eut d’abord un voile, puis une image qui le saisit comme un courant. Ce n’était pas un reflet fidèle mais une mémoire en relief : un Antoine plus jeune, plié par la honte, assis seul dans une chambre mal éclairée ; une cicatrice non visible sur la joue, une posture refermée qui contenait l’écho d’une humiliation ancienne. L’image respirait la solitude et un regret profond, une blessure affective gardée comme un secret trop lourd pour être prononcé.

Le souffle d’Antoine se coupa. Il sentit une chaleur monter derrière sa cage thoracique, un mélange d’étonnement et d’inquiétude qui le fit reculer d’un pas. « Je… » commença-t-il, mais aucun mot ne vint. Ses yeux cherchèrent les siens dans la glace et ne trouvèrent que cette version de lui-même, qui le fixait sans compassion, comme si toute indulgence lui avait été retirée.

Claire s’avança, un paysage d’empathie sur le visage. « Regarde, Antoine, » dit-elle doucement. « Tu n’es pas obligé de refuser ce que tu vois. Parfois, reconnaître est le premier geste vers autre chose. » Sa main se posa sur son avant-bras, un geste simple et solide. Dans ses yeux bleus, il y avait la combinaison de soutien et d’appréhension que le connaisseur prend lorsque son ami s’apprête à franchir une limite.

Le propriétaire observa la scène avec une attention presque paternelle. « Il montre ce que nous évitons, » ajouta-t-il, comme pour compléter l’énigme. « Certains repartent plus légers. D’autres ferment le miroir à la hâte. » Sa phrase resta suspendue ; elle ne forçait pas la décision, mais elle en dessinait la portée.

Antoine se sentit frappé par une certitude soudaine : la glace ne mentait pas par omission. Elle présentait une vérité qui ne dépendait pas du désir d’être aimé, ni des ruses sociales ; elle montrait l’armature intérieure. La perspective le rendit nerveux. Accepter ce reflet signifiait accepter la trace de ses fautes, la nature complexe de son identité, la part de lui-même qu’il avait cru devoir taire. Reculer signifiait rester dans un habit de faux-semblants, continuer à se regarder dans des surfaces policées et rassurantes.

« Je voudrais l’emporter, » dit-il enfin, sa voix plus ferme qu’il ne s’y attendait. Il ignorait encore s’il parlait d’une curiosité personnelle ou d’un projet professionnel, mais la décision naissait d’un besoin : comprendre, explorer, ne pas laisser ce morceau de vérité dormir derrière une vitrine. Claire le regarda longuement ; il lut dans son silence à la fois la crainte et l’accord.

Le propriétaire posa le miroir sur le comptoir, prit un petit carnet et inscrivit un prix. « Si vous l’emmenez, sachez que ce n’est pas un objet anodin, » dit-il en lui remettant l’étui. « Il vous demandera de l’honnêteté. Il peut affaiblir les armures ou les briser. »

Antoine accepta l’étui, sentit le poids froid du bois contre sa paume. Ce n’était pas seulement un achat ; c’était un engagement. En sortant de la boutique, le ciel de la ville semblait plus bas, plus immédiat. Les réverbères jetaient des taches de lumière sur le trottoir humide. Claire marcha à ses côtés, sa présence une balise, tandis qu’Antoine, portant le reflet mystérieux serré contre sa poitrine, sentait une appréhension mêlée d’une curiosité irrépressible. Il savait déjà que le miroir allait lui montrer d’autres vérités, et que chacune exigerait d’être regardée.

Ils prirent le chemin du retour, silencieux à l’exception des pas sur le pavé. Au fond, Antoine comprit que ce qu’il emportait n’était pas seulement un objet ancien : c’était la promesse d’une confrontation intime, la confirmation que chacun porte en soi des vérités parfois difficiles à accepter. Et tandis que la ville s’étirait autour d’eux, il sentit la tension d’une décision qui venait à peine d’être prise, prête à se déployer dans la nuit qui suivrait.

Premières vérités intérieures dévoilées par le miroir

La porte de son appartement claqua derrière eux comme la dernière égratignure d’une journée déjà trop pleine. Dehors, la ville respirait en basses fréquences — un flot de phares, un bourdonnement lointain — tandis que, à l’intérieur, la lumière venait d’une unique lampe moderne qui projetait des ombres nettes sur le plancher. Antoine déposa le miroir sur la commode, comme on pose un objet fragile au bord d’un abîme, et recula d’un pas. La glace, ornée de volutes patinées, paraissait absorber la clarté plutôt que la renvoyer. Il sentit, avant de comprendre, que quelque chose avait changé en lui : un froid appliqué sur la peau du torse, une attente qui ne voulait pas se dissiper.

Il connaissait déjà l’énigme de ce verre — la boutique, le propriétaire, le frisson quand sa paume avait touché la surface — mais dans la solitude de sa chambre, la promesse du miroir prit une dimension intime et effrayante. Antoine se rassit sur le bord du lit, les coudes sur les genoux, et regarda. Ce n’était pas son visage qui surgit d’abord, mais des impressions : le grincement d’une balançoire, l’odeur d’une pâte à modeler oubliée, une main trop brusque. Puis l’image se fit plus nette : une fillette aux joues rondes, les cheveux rassemblés en deux petites tresses, un visage qu’il n’avait jamais nommé à voix haute. Antoinette.

La surprise fut un couperet. Il sentit la gorge se serrer, comme si un mot ancien tentait de remonter, un mot qui avait été retenu par le silence des années. Antoinette — peut-être un nom inventé par sa mémoire pour abriter une blessure — parlait sans voix dans le miroir : une cassette d’instants où il avait été impatient, où il avait puni d’un mot, d’un geste, où ses besoins d’enfant s’étaient, sans le vouloir, transformés en coupures sur un autre enfant. La honte, d’abord, le trouva brutalement ; puis la pitié pour cette jeune figure et, par effet de miroir inverse, pour lui-même.

Claire resta dans l’encadrement de la porte, immobile, ses mains rassemblées comme on rassemble un pansement. Elle avait vu, dans la boutique, l’éclat étrange de la glace ; elle avait suivi Antoine parce que la curiosité et l’amitié étaient, chez elle, des actes de loyauté. Maintenant, elle regardait la scène sans intervenir, prête à soutenir ou à retenir. Quand il cligna des yeux, comme pour chasser un mauvais rêve, elle s’approcha et, d’une voix basse, demanda : « Que vois-tu ? »

Antoine tenta d’expliquer, et les mots vinrent maladroits : « Ce ne sont pas des images de mon visage. Ce sont des scènes, Claire. Des sensations. Des réactions. Comme si le miroir fouillait dans le tissu même de ce que j’ai été, pas seulement dans ce que je suis. Il montre des choses que j’ai faites sans m’en rendre compte, ou peut-être des choses que j’ai senti et que je n’ai jamais voulu regarder. »

Elle posa une main sur le cadre du miroir, comme pour éviter qu’il ne bascule. « Ce n’est pas seulement une énumération de défauts, » dit-elle. « C’est une mise à nu. Le miroir ne te traite pas comme un accusateur, Antoine. Il t’offre une scène où tes vérités demandent à être reconnues. » Ses mots avaient le calme d’une voix qui connaît la profondeur des sols : ni indulgence complète, ni condamnation sèche. Une clarté pudique.

La tentation du déni était forte. Antoine sentit son esprit dérouler des stratégies d’omission : détourner le regard, ranger la glace dans un carton, dire que tout cela n’était qu’une métaphore. La peur du jugement, surtout — non seulement celui des autres, mais surtout celui qu’il pourrait porter sur lui-même s’il acceptait de regarder longtemps. Il se surprit à imaginer des silhouettes — collègues, patients, amis — se détournant de lui après avoir connu ces images. Et pourtant, quand la petite Antoinette leva les yeux vers lui dans le reflet, quelque chose de plus ancien que la peur le retint : une honte mêlée d’amour, une reconnaissance de faiblesse humaine qui l’affecta jusqu’à l’os.

« Je vois sa main qui se retire quand j’approche, » murmura-t-il. « Je vois la colère qui m’a rendu dur. Je sens la lourdeur d’un silence que j’ai gardé parce que je croyais me protéger. » Ses doigts, contre son genou, tremblaient. « Ce sont des réponses émotionnelles. Elles n’appartiennent pas à l’image que je présente au monde ; elles appartiennent à mon tissu intérieur. »

Claire prit un dossier de la petite table, un carnet qu’ils utilisaient parfois pour noter des cas cliniques, et le posa sur la commode, près du miroir. « Si tu veux travailler avec ça, il faut d’abord nommer, » dit-elle. « Pas pour t’enfermer dans la faute, mais pour trouver où poser la main et guérir. Ce que tu fais là — le regarder, le nommer — ce n’est pas une reddition. C’est du travail. » Son regard était à la fois inquiet et encourageant : elle savait la dureté du chemin, mais croyait à sa nécessité.

Ils restèrent un long moment à observer la surface miroitante. Parfois Antoinette revenait sous la forme d’un souvenir précis — une gifle prononcée dans l’instant d’une colère, un regard fuyant — et parfois elle se présentait comme une sensation : le froid du rejet, le vide qu’on ne sait pas remplir. Chaque apparition déplaçait quelque chose en Antoine ; parfois une culpabilité s’atténuait, parfois une nouvelle fissure se révélait.

Finalement, il se leva, prit le carnet, et, avec une lenteur solennelle, écrivit une première consigne : « Regarder sans effacer. Noter les scènes. Écouter les sensations. Ne pas juger immédiatement. » La décision qu’il prononça, à voix basse, prit la forme d’un serment : « Je vais utiliser ce miroir comme instrument de mon travail personnel. » Ce choix n’était pas une victoire, mais une acceptation douloureuse : il savait que l’outil exigerait de l’exposure et de la patience, et que chaque vérité reconnue appellerait un effort d’intégration.

Claire ferma les yeux une seconde, puis, en les rouvrant, posa une main sur son épaule. « Tu ne seras pas seul, » dit-elle simplement. L’inquiétude ne laissait pas place à la certitude, mais sa présence, fidèle et mesurée, transformait la terreur d’Antoine en un chantier possible. Il sentit la surprise se muer en une empathie envers lui-même : il commençait à voir la fragilité, non comme une tare à dissimuler, mais comme une part d’humanité qui réclame soin.

La nuit s’étendit, la ville continua son souffle monotone, et dans la chambre la lumière devint plus douce. Antoine reposa le stylo et éteignit la lampe. Le miroir resta là, silencieux et patient, comme un rendez-vous fixé. Dans le calme qui suivit, une pensée lointaine se fraya un chemin : ce qu’il entreprenait n’était que le premier mouvement d’une musique dont il ignorait encore la partition. Mais il s’était résolu à écouter. Claire, à la fois soucieuse et encourageante, lui offrit le rare luxe de croire que la vérité, quand elle est accueillie, a le pouvoir de transformer plutôt que de briser.

Les répercussions sociales du miroir sur l’identité

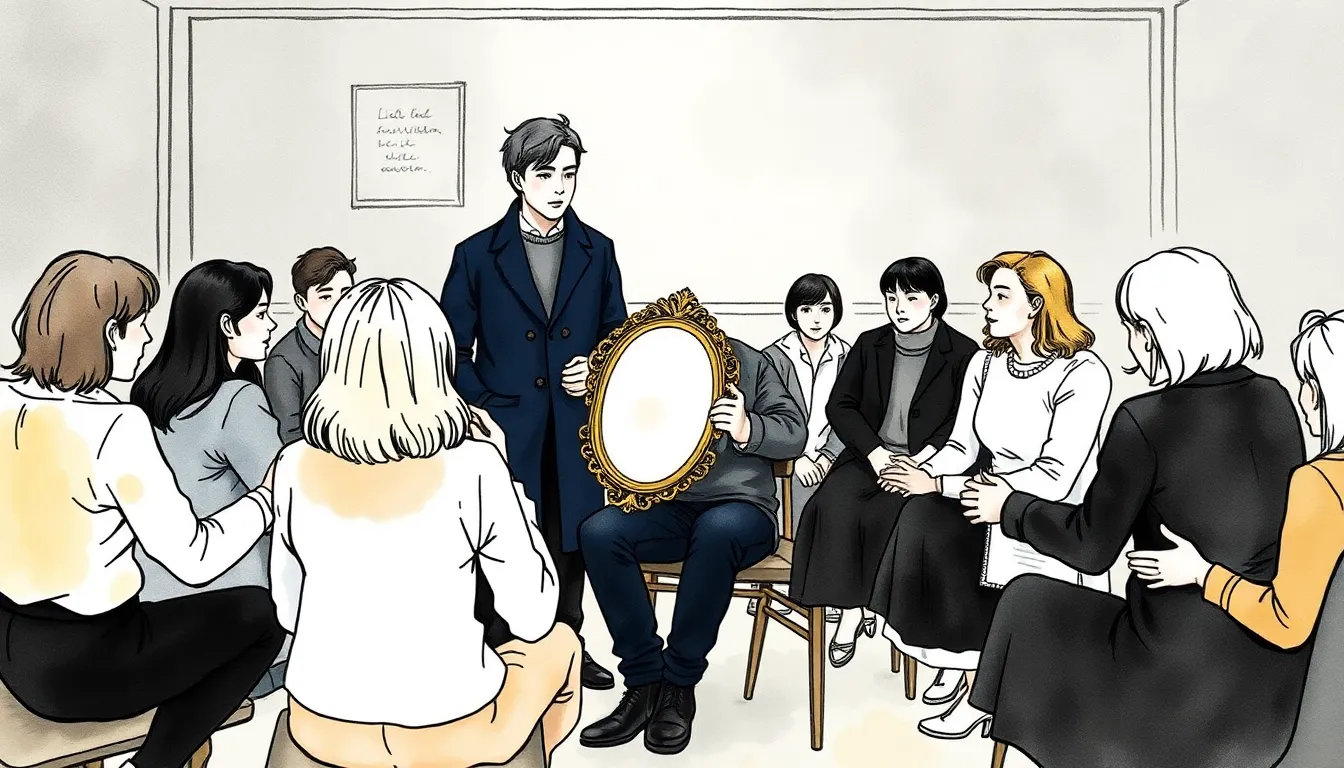

La pièce était chauffée à peine, comme si la clarté des lampes ne voulait pas dissiper complètement l’air froid de l’hiver. Antoine avait disposé des fauteuils en cercle, laissant au centre une table basse sur laquelle reposait le miroir enveloppé d’un tissu sombre. Claire tenait la couverture d’une main, regardant les visages qui arrivaient : collègues, quelques patients qu’Antoine estimait prêts, un ami d’enfance, une voisine venue par curiosité. Les murmures se mêlaient au crépitement d’une radio oubliée, tandis que la ville au-dehors respirait sans bruit.

« Merci d’être venus, » dit Antoine, la voix plus ferme qu’il ne se sentait. Il posa le miroir au milieu, le visage éclairé par une hésitation qui avait pris racine entre la certitude et la culpabilité. « Je ne prétends pas avoir la réponse. Simplement un outil qui montre… autre chose que l’image. Ceux d’entre vous qui le souhaitent pourront regarder. Je resterai près de chacun. »

La première à s’approcher fut Amélie, une infirmière qui travaillait au centre où Antoine consultait parfois. Elle avait les mains humides de lavage, des rides autour des yeux qui racontaient des nuits courtes et des réveils pressés. Face au miroir, son reflet se brouilla, puis se déploia en une scène silencieuse : un couloir d’hôpital désert, un biberon renversé sur un lit d’enfant—une peur tenace de manquer, d’abandonner. Amélie recula en pleurant sans bruit ; sa voix fut d’abord un souffle : « Je croyais que c’était juste du stress… » Claire lui prit la main, ancrage tranquille, et la pièce retint son souffle.

Vint ensuite Luc, l’ami d’Antoine, sourire facile mais regard glacial à l’intérieur. Le miroir lui renvoya non pas un geste de tendresse, mais l’image d’une porte fermée, d’un mot non dit, et surtout d’un visage—celui d’une femme qu’il avait trahie des années auparavant. À la révélation succéda un éclat : il se mit à rire, un rire trop aigu, comme pour couvrir la honte. « Ce n’est qu’un jeu, » lança-t-il, mais ses mains tremblaient. Un tiers du groupe sentit le malaise ; un autre tiers comprit, silencieusement, la densité d’une faute qui pèse depuis longtemps.

Un jeune patient, Mathieu, un homme réservé que la vie avait rendu méfiant, fut ensuite. Sa vision fut une succession d’ombres : des gestes d’agression qu’il avait contenus, des colères qui le surprenaient lui-même. À la vue de ces éclats, il se raidit, les poings serrés. « Ce miroir me dit ce que je refuse de me dire, » souffla-t-il. Puis, dans un murmure qui devint confession, il avoua une colère qu’il avait nourrie tout jeune, une peur de devenir ce qu’il abhorrait. Certaines personnes du cercle éprouvèrent pour la première fois une empathie viscérale ; d’autres, effrayées, détournèrent la tête.

Les réactions se présentèrent comme des ondes divergentes. Claire, fidèle à son rôle d’exégète modérée, nomma les émotions : « Ce n’est pas la condamnation ; c’est la révélation. » Elle expliqua doucement que le miroir n’imposait pas l’interprétation. Mais la vérité nue, même si l’on tentait de la nuancer, avait la violence d’un couteau à double tranchant : à qui elle libère, elle enlève une armure ; à qui elle blesse, elle brise un équilibre précaire.

Une collègue, Hélène, resta muette longtemps après son passage. Son reflet montra un geste ancien, une jalousie transformée en acte—une promesse brisée pour garder un rang social, une humiliation infligée pour ne pas paraître faible. Lorsqu’elle se redressa, ses yeux étaient secs et durs. « Pourquoi moi ? » demanda-t-elle, non aux autres mais à elle-même. Dans la salle, l’air devint électrique : la communauté se fracturait lentement entre ceux qui comprenaient et ceux qui jugeaient.

À un moment, la tension prit la forme de colère ouverte. Un homme, invité par curiosité mais peu préparé à la transparence, eut devant le miroir l’image d’une violence passée—un acte commis dans un élan, remisé depuis dans le secret. Il recula, puis heurta la table, faisant basculer le miroir qui se retrouva face contre terre un instant. « C’est vous qui jouez à Dieu ! » vociféra-t-il, la voix cassée. Sa rage se retourna vers Antoine : « Tu n’avais pas le droit ! »

La salle vibra d’inquiétude. Antoine sentit les accusations comme des lames. Sa conviction initiale—que le miroir pouvait servir de levier pour l’introspection—se heurta à une réalité plus singulière : chaque divulgation touchait des réseaux d’alliances, d’amours et de honte que l’on n’efface pas d’un geste. Sa main trembla quand il ramassa l’objet intact. Il pensa, non sans douleur : suis-je un serviteur de la vérité ou son bourreau involontaire ?

Claire s’avança, posant une main douce sur l’épaule d’Antoine. « Nous avons choisi de venir, » dit-elle aux personnes encore présentes, « mais choisir ne signifie pas être prêt. » Elle proposa des silences, des mots pour habiller la douleur, une tasse d’eau pour calmer une gorge sèche. Sa prudence fut un baume ; sa compassion, un pont. À travers elle, certains trouvèrent la force de parler ; d’autres, au contraire, s’éloignèrent plus vite, sentent que le monde ordinaire ne pourrait plus les contenir.

Ce soir-là, des masques tombèrent — non pas toujours avec grâce. On vit des couples se regarder autrement, des amitiés vaciller, des patients se recroqueviller. Mais il y eut aussi des gestes de délivrance : Amélie, qui pleurait, appela sa sœur pour dire qu’elle voulait tout avouer ; Mathieu envoya un message à un père éloigné pour demander pardon. La vérité, lorsqu’elle est exposée, n’est jamais neutre : elle crée des fissures et parfois des ouvertures.

Antoine se sentit pris au centre d’un dilemme moral plus vaste que son désir d’exploration. Montrer la vérité aide-t-il à la croissance ou la précipite-t-il dans la ruine ? Était-il responsable des réactions qu’il déclenchait, ou l’instrument n’avait-il fait que libérer ce qui était déjà vivant, vivant assez pour submerger des existences construites sur l’ignorance ? Il comprit que la frontière entre libération et violence est mince et qu’il n’en connaîtrait la forme qu’en observant les conséquences.

Quand la soirée se délitait, chacun repartit avec un poids inédit. Certains s’éloignèrent en silence, d’autres en colère, quelques-uns avec un nouveau souffle comme après un avertissement enfin entendu. Claire resta un long moment auprès d’Antoine, et dans le calme qui suivit, elle posa la main sur la sienne. « Nous devons apprendre à accompagner, » murmura-t-elle. « La vérité n’est pas une chose qu’on jette ; c’est une route qu’on parcourt ensemble. »

Alors que la porte se refermait sur les derniers visiteurs, Antoine coucha le miroir sur le canapé, le regard perdu dans les formes miroitantes qui semblaient encore remuer. La ville continuait sa respiration monotone, indifférente. Mais à l’intérieur, le monde de chacun avait changé un peu—parfois en profondeur, parfois en surface. Antoine savait déjà que ces révélations ne resteraient pas sans suite : des liens allaient se tendre, des consciences allaient se réveiller, et sa responsabilité, auparavant théorique, deviendrait bientôt tangible. Il ferma les yeux, sentant la lourdeur d’une époque nouvelle, où dire la vérité signifiait parfois devoir en payer le prix.

Le prix du miroir — confrontation et conséquences

La dispute éclata comme si une main invisible avait brisé une vitre déjà fissurée : nette, sèche, sans possibilité d’ajustement. Élise tenait le rebord du canapé avec une poigne blanche ; Marc, debout devant la fenêtre, regardait la rue en pliant ses doigts. La lumière de la lampe dessinait sur son visage l’ombre d’un homme qui venait de découvrir en lui quelque chose qu’il n’était pas prêt à nommer.

« Ce n’était pas à toi de me forcer, » dit-il enfin, la voix arrondie par l’effort. « Tu m’as mis devant une image que je n’ai pas choisie. Je ne veux pas être ce que cette… cette chose m’a montré. »

Élise secoua la tête. « Ce n’était pas moi, Marc. C’est le miroir. Antoine le tenait. Il a dit que c’était un outil. Nous étions tous d’accord pour que chacun accepte ou refuse. »

« Et tu l’as regardé. » Sa phrase était une lame. « Tu l’as regardé et maintenant tu m’en veux d’être resté tel que je suis. C’est toi qui as changé. »

La pièce, où la semaine précédente avaient résonné des rires mesurés et des explications timides sur l’étrangeté de cet objet, était devenue un tribunal. Aucun des mots n’apaisait. La vérité révélée — une image de Marc enfant fuyant un foyer absent, un schéma d’abandon qui expliquait ses intolérances et ses colères — ne s’ajoutait pas doucement à sa vie : elle venait la déchirer. Élise pleurait sans bruit ; Marc, lui, s’éloignait, non seulement d’elle mais de l’idée même d’être regardé.

Ce matin-là, Antoine reçut le message : « Il faut qu’on parle. » Le ton était sec, coupant. Quelques heures plus tard, face à face, Marc l’accusa d’avoir livré Élise à une violence qu’il n’avait pas demandée. « Tu as mis un enfant devant son propre abandon sans préparation, » cracha-t-il. « Tu joues au révélateur et tu oublies que les vérités peuvent tuer des liens. »

Antoine sentit le monde se rétracter. Il voulut expliquer, plaider : « Le miroir n’est qu’un outil. Il n’impose rien, il montre. C’est à chacun de décider de ce qu’il en fait. » Mais la simplicité de l’argument sonnait creuse. Dans la bouche d’un homme qui avait causé des blessures, il devenait défense et non explication.

La semaine suivante, une autre conséquence se faisait sentir, plus silencieuse mais tout aussi lourde : Nadia, une patiente qui avait assisté à la séance collective et s’était montrée curieuse, se replia dans un silence pesant. Aux rendez-vous suivants, elle parlait peu. Son regard, naguère vif, cherchait à éviter tout miroir — jusqu’à celui, banal, accroché au couloir du cabinet. Elle n’annula pas ses séances, mais elle n’y venait que pour s’asseoir, les mains jointes, la respiration mesurée comme pour contenir une mer intérieure prête à submerger.

« Je crois qu’elle a reçu plus qu’elle ne pouvait porter seule, » confia Claire à Antoine en marge d’une consultation. Elle avait l’air fatigué, les traits resserrés par l’inquiétude. « Certaines vérités demandent du temps, un accompagnement festonné de mots et de présences. Pas un plongeon sans bouée. »

Cette phrase fit bondir quelque chose en Antoine : reproche, peut-être, mais aussi vérité. Depuis quelque temps il avait cru que mettre la lumière sur les choses suffisait à les transformer. Il comprit soudain que révéler n’est pas forcément libérer ; que la lumière peut aussi brûler quand elle atteint la peau non préparée.

Un soir, autour d’un café trop amer, Jérôme — ami de longue date, présent lors de la fameuse séance où l’on avait exposé les identités — l’accusa frontalement. « Tu as brisé un secret, Antonin, » dit-il, en prononçant malicieusement le nom qu’on lui donnait gamin. « Pas tous les secrets, non ; mais tu as soulevé la pierre qui protégeait la boîte. Certaines choses avaient besoin d’être gardées, pas dévoilées. Tu te prends pour un artisan de la vérité, mais tu es parfois un entremetteur de désastres. »

La colère de Jérôme n’était pas seulement dirigée contre l’objet ou l’expérience : elle était tournée vers la responsabilité humaine qui gouvernait l’acte de montrer. Antoine sentit l’accusation comme une main sur sa gorge. Il répondit, mesurant chaque mot : « Je ne prétends pas tout savoir. J’ai cru que la vérité, une fois connue, permettait de réajuster. Mais je vois maintenant que certaines vérités exigent une escorte. Je n’ai pas toujours fourni cette escorte. »

Claire, qui depuis le début oscillait entre curiosité professionnelle et prudence morale, lui rappela — parfois avec douceur, parfois avec sévérité — qu’il existait des vérités qui demandent du temps et de l’accompagnement. « La liberté de savoir ne vaut rien si elle se transforme en violence psychologique, » lui dit-elle, la voix contenue. « Respecter le rythme des autres, Antoine, ce n’est pas les priver : c’est leur offrir la condition d’accueillir ce qu’ils découvriront. »

Ces reproches, les visages qui se détournaient, les lettres silencieuses d’anciens participants qui ne répondaient plus aux invitations : tout cela construisait autour d’Antoine un paysage de solitude. Il connaissait la théorie — que la reconnaissance de soi est la route vers une humanité plus vraie — mais la pratique l’écrasait parfois. Il vacillait entre culpabilité et persistance, entre la certitude que la vérité pouvait guérir et la peur qu’elle ne fît que creuser des plaies.

La tension monta encore lorsque, lors d’une séance informelle, un jeune homme fondit en rage. « Tu crois me libérer en me montrant que je suis lâche ? » hurla-t-il. « Tu crois que je ne savais pas déjà ? Pourquoi m’humilier devant les autres ? » Les voix se heurtèrent, l’air devint âpre. Antoine sentit que son rôle de facilitateur se transformait : il devait désormais être aussi protecteur, médiateur, parfois gardien des limites que l’objet lui-même ne connaissait pas.

Dans le calme qui suivit ces éclats, Antoine s’assit seul, le miroir posé face à lui sur la table. Il le regarda sans y placer sa main. L’objet, silencieux, renvoyait seulement la pièce et son reflet fatigué. Il pensa aux mots que Claire lui avait lancés, à la colère de Jérôme, au silence de Nadia, à la rupture d’Élise et Marc. Il pensa surtout à la fragilité humaine mise à nu par un simple réflexe de verre et d’argent.

« Chaque individu porte en lui un reflet de ses vérités intérieures, parfois difficile à accepter, » murmura-t-il, non pas comme une leçon mais comme une confession. Le miroir, pensa-t-il, était ambivalent : instrument de connaissance et potentielle arme. Antoine comprit qu’il devait choisir : continuer à forcer la vérité, au risque d’exercer une forme de violence psychologique, ou apprendre la patience, l’accompagnement, la discrétion exigée par la vulnérabilité d’autrui.

La nuit tomba. La ville au-dehors continuait, indifférente, sa litanie de lumières. À l’intérieur, l’air était chargé d’inquiétude et de regrets. Antoine éteignit la lampe et laissa l’ombre envelopper le miroir. Il savait que, dans les jours à venir, il devrait affronter accusations et solitude, et qu’il lui faudrait décider — non plus seulement en théoricien de la vérité, mais en homme responsable des cassures qu’il avait aidé à créer. Une route solitaire se dessinait ; il devait s’y engager ou renoncer à son projet. La réponse ne se ferait pas en un instant.

Descente personnelle : confrontation des ombres

La ville bruissait en bas, un tapis de néons et de klaxons atténués par la double vitre. Antoine s’était barricadé dans son petit appartement, tirant les rideaux pour ne garder que la ligne pâle des lumières urbaines comme horizon — une mer immobile de lointains incertains. Sur la table basse, le miroir reposait comme un instrument chirurgical, entouré d’un carnet aux pages cornées, d’un stylo qui avait déjà de l’encre et d’une tasse de café refroidi. Son téléphone vibra à plusieurs reprises: des messages de Claire, brefs, tendres, des émojis qu’il lisait sans répondre, préférant la solitude de son face-à-face.

Il avait décidé de transformer la nuit en séance. Aucune horloge ne régissait ces rendez-vous : il se plaçait devant la glace, inspirait, puis laissait la image venir. Il posait parfois une main sur la monture sculptée, comme un thérapeute qui aurait besoin de la matière pour soutenir sa parole. Les premières visions ne furent que des éclats — un tableau d’enfance, un geste oublié, un mot jamais prononcé — mais très vite, la glace s’ouvrit en strates et en récits imbriqués.

Le miroir ne montrait pas son reflet de trente-huit ans; il déroulait des scènes en couches, superposant les époques et les désirs. Il vit une mère absente au seuil de la maison, la main qui se retire; puis un premier amour qui s’éloigne sans explication; puis une trahison muette, plus ancienne encore, dont l’ombre persistait comme une marque. À chaque image, une fatigue physique le clouait : les muscles de sa mâchoire se contractaient, ses épaules se raidissaient, ses mains tremblaient légèrement sur le carnet. Il sentait la nervosité courir dans son cou, un frisson nerveux qui bureau la peau.

« Pourquoi restes-tu ? » demanda-t-il à voix basse, comme pour tester la solidité de ses propres mots. Le miroir ne répondit pas par une voix, mais par une scène : lui, petit garçon, collé contre l’épaule de quelqu’un qui partait, le carton d’un déménagement entre les genoux. L’abandon n’était pas un concept, mais une sensation viscérale — l’écho d’un corps devenu habitude : retenir, espérer, s’ériger en roc pour que les autres ne partent pas.

Chaque révélation venait accompagnée d’une montée de surprise et d’une inquiétude sourde. Il se surprenait à éprouver de la compassion pour l’image projetée : non plus seulement la honte d’avoir été faible, mais l’émergence d’une pitié pour cet ancien lui qui avait construit des murs. Il notait les correspondances dans son carnet : peur de l’abandon ↔ contrôle excessif dans les relations ; trahison perçue ↔ méfiance instinctive ; peur de ne pas mériter l’amour ↔ retrait avant d’être rejeté. Lentement, les fragments s’assemblaient en une logique interne, une mosaïque douloureuse mais cohérente.

Il y eut aussi, parfois, des visions plus troublantes : des désirs inavoués, des choix auxquels il n’avait jamais donné de nom. Une fois, le miroir montra une image de lui cherchant l’approbation dans l’admiration d’autrui, construisant un soi pour être aimé au lieu d’apprendre à être digne d’amour pour ce qu’il était. Cette révélation le laissa haletant, surpris — la reconnaissance du désir comme moteur, parfois pervers, de ses actions passées.

Claire envoya des messages dont la sonnerie discrète traversait la pièce comme une ancre. « Tu manges ? » ; « Tu dors un peu ? » ; puis, plus tard, une proposition : « Je passe dix minutes. Rien d’autre. » Quand elle apparut à la porte, ses cheveux blonds encadrant un visage fatigué mais attentif, Antoine sentit la tension se dissoudre un peu. Elle entra sans bruit, prit la tasse encore tiède, effleura le carnet du bout des doigts et s’assit en silence. Sa présence n’était pas une réponse aux visions, mais la capacité d’accueillir la douleur qui venait avec elles.

« Parle-moi de ce que tu vois », dit-elle finalement, comme si elle lui proposait un filet. Sa voix était douce, sans jugement. Antoine, qui avait appris à formuler en mots cliniques ce que la glace exposait, commença à décrire : les scènes, les sensations, la chronologie floue. Parfois il pleurait, rarement il éclatait, et souvent il restait silencieux, cherchant la phrase qui ferait sens.

— Je me rends compte, murmura-t-il, que tout se tient. Que ces abandon, ces trahisons, ces petites humiliations ont façonné une stratégie : je me suis construit pour ne pas être touché, et en même temps j’ai peur de n’être pas digne d’amour.

— Tu ne l’es pas pour certaines personnes, répliqua Claire sans cruauté. Tu l’es pour d’autres. Et sûrement pour toi, ajouta-t-elle presque en chuchotant. »

Sa réponse ne calma pas l’inquiétude, mais elle permit à Antoine de poser un mot sur la blessure — un geste essentiel. Claire n’était pas venue pour réparer ; elle venait pour nommer, pour tenir la souffrance quand il n’en avait plus la force. Dans ces instants, leur relation reprenait un sens nouveau : elle devenait la voix qui replaçait la culpabilité dans le contexte humain, la souvenance d’une histoire plutôt que le verdict d’une identité.

Les nuits se succédèrent et les séances furent longues. Antoine apprit à interroger la mise en scène : « Qui part ? Qui ment ? Qui me regarde avec indifférence ? » — et à consigner les réponses visuelles. Parfois, la glace lui montrait des répétitions : des visages qui revenaient, des phrases inachevées. Il nota la fréquence, les déclencheurs, les sensations corporelles qui accompagnaient chaque image. À force de cartographier ses ombres, il commençait à reconnaître des motifs — non pour se condamner, mais pour comprendre comment ses réactions présentes dérivaient d’anciennes blessures.

Il y eut des nuits où la révélation fut une lame : la crainte de ne pas mériter l’amour s’incarna en une scène où il renonçait à une relation naissante, incapable d’accepter l’attention offerte. Lors d’autres séances, il comprit que la trahison qu’il redoutait était souvent une peur projetée, née d’une défaillance parentale plus ancienne que toute relation d’adulte. Cette compréhension n’apaisait pas la douleur ; elle la rendait en revanche moins aveugle. Être capable de nommer, c’était commencer à désarmer.

La souffrance physique ne diminua pas pour autant : il se réveillait avec des courbatures de tension, la mâchoire crispée, la nuque douloureuse. Ses mains, habituées au geste clinique, devinrent fébriles. Un soir, il écrivit dans son carnet : « J’ai l’impression d’avoir musclé le déficit affectif toute ma vie ; maintenant que je le vois, il me faut apprendre à le relâcher. » Ce constat, sobre, fut comme un point d’appui.

Il connut aussi des moments de surprise douce — une scène où le miroir lui montra, non pas une blessure, mais un acte où il avait choisi la bonté sans calcul : un geste d’aide anonyme, une main tendue qui n’attendait rien en retour. Ces éclats lui apportaient une autre fragile certitude : il n’était pas que ses manques. Entre culpabilité et regret se glissait, parfois, une humanité que la glace savait parfois lui rappeler.

À l’aube d’une de ces nuits blanches, alors que la ville s’éclairait moins qu’elle ne se remettait à respirer, Antoine sentit une lente cohérence s’installer. Les fragments viscéraux qu’il observait avaient une logique : une succession d’abandons et de compensations, une peur de n’être pas digne traduite en retrait, en prévention, en soupçon. Comprendre cela n’effaçait pas la douleur, mais offrait une carte pour le travail à venir.

Claire resta son ancre. Parfois elle parlait, parfois elle se tenait silencieuse, parfois elle établissait des ponts par de simples gestes — poser sa main sur son épaule, lui remettre une tasse chaude, effacer une larme du revers de la main. Elle l’encourageait à ne pas se précipiter dans la réparation, à respecter le rythme des images et le sien. « La compassion n’est pas une solution instantanée », lui écrivit-elle un matin. « C’est une présence qui permet de transmuter. »

Antoine commença à entrevoir ce que cela signifiait : accepter ses vérités intérieures ne serait pas une victoire spectaculaire mais un long travail de traduction — transformer la reconnaissance en actes, la honte en soin. Et dans l’immédiat, la tâche était d’endurer, d’écouter, de tenir. La connaissance de soi se payait en fatigue et en inquiétude, mais elle libérait aussi une possibilité nouvelle : celle d’un choix éclairé.

Une nuit, alors que la glace offrait une scène terriblement ordinaire — un adolescent enfermé dans sa chambre, refusant d’ouvrir la porte — Antoine comprit que la leçon n’était pas seulement personnelle. Les images qu’il voyait n’étaient pas des condamnations individuelles mais des récits humains. Elles contenaient une vérité silencieuse : chacun porte en soi une cartographie d’angoisses et de désirs, parfois difficile à accepter, souvent nécessaire à reconnaître.

Il referma son carnet tard, la main moins tremblante qu’avant. L’épuisement était profond, mais plus nuancé : il y avait de la patience, de la décision, une espèce de résolution qui ne ressemblait pas à la dureté mais à une volonté d’apprendre. Claire l’accompagna jusqu’à la porte, inspira l’air froid du matin et posa sa paume contre la sienne sans faire de promesse excessive. « Fais-le à ton rythme », dit-elle. « Et n’oublie pas : tu n’es pas seul. »

Il resta un instant au seuil, sentant la vibration lointaine d’un message électronique — une dernière notification de la nuit, peut-être une demande, peut-être une question. Il répondit d’une phrase simple, puis laissa la ville reprendre ses bruits. Debout, devant la fenêtre, il regarda les lumières et sut que la descente dans ses ombres n’était pas une chute, mais un passage : jusqu’alors il avait connu ses fragments comme des accusations ; désormais il voyait qu’ils formaient une histoire intérieure à écouter, à comprendre et, lentement, à intégrer.

Quand il éteignit la lampe, le miroir renvoya pour la dernière fois une image moins nette : lui, quelques années plus tard, travaillant au quotidien pour traduire ces vérités en gestes — demander de l’aide, accepter la proximité, renoncer au contrôle qui bâillonnait. Ce n’était pas une certitude, seulement une possibilité. Il posa la main sur la glace, sentit le froid du cadre et la chaleur lointaine d’une décision émergente. Il se préparait, sans le savoir complètement, à ouvrir la fenêtre non seulement sur lui-même, mais peut-être, un jour prochain, à réintégrer les autres dans ce travail avec plus d’humilité et d’empathie.

Confessions et empathie entre vérités partagées

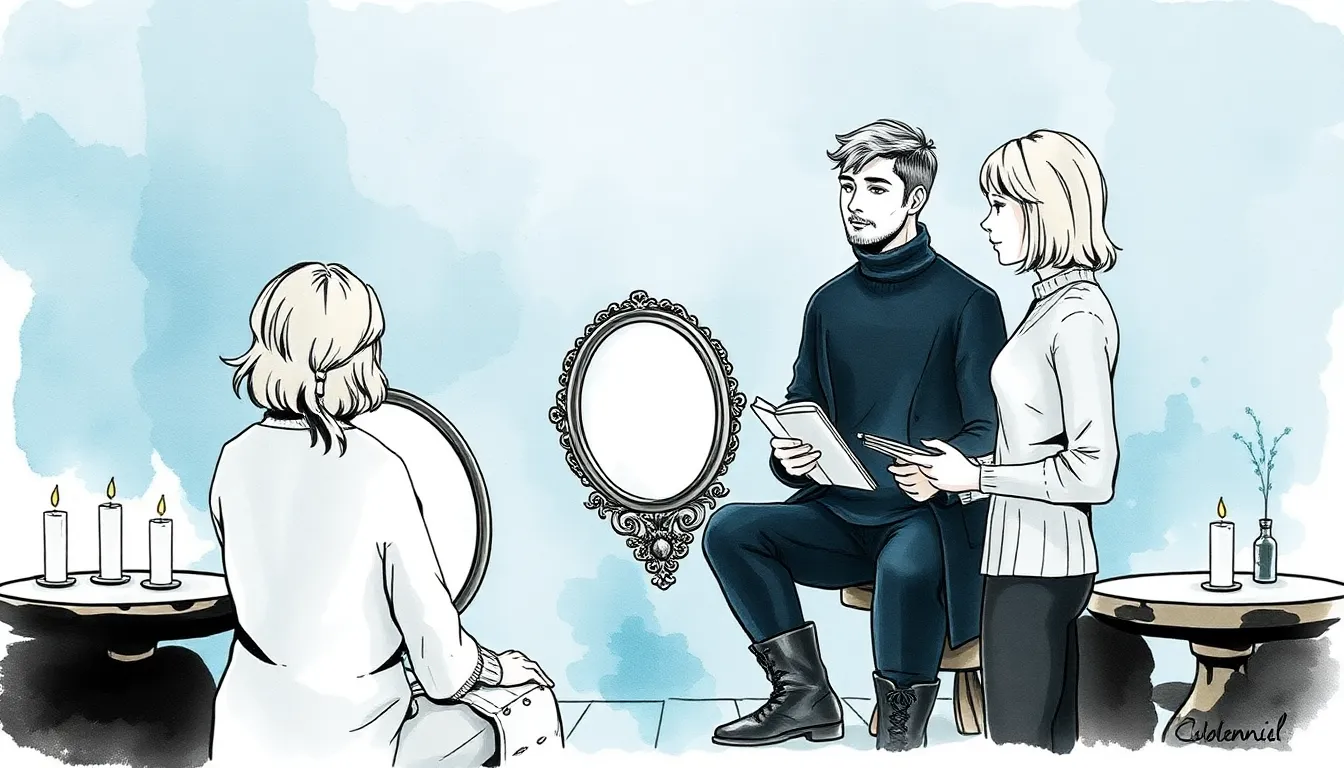

La porte s’ouvrit sans fracas, comme pour ne pas réveiller ce qui sommeillait encore dans la pièce : des silences, des remords, des visages retenus. La lampe basse répandait une lumière dorée qui adoucissait les contours des fauteuils et des tasses posées sur la table. Antoine posa le miroir sur un petit guéridon, le drap qui l’avait protégé glissa et la surface ancienne capta la lumière en proposant, non pas un visage, mais une attente. Autour, les chaises formaient un cercle imparfait ; Claire disposait quelques coussins, offrait de l’eau, corrigeait les plis des couvertures comme pour border des peines encore fraîches.

« Ce soir, c’est différent », dit Antoine, la voix plus basse que d’habitude. Il n’y avait ni annonce martiale ni promesse de spectacle : seulement une proposition. « Chacun choisit. Personne ne doit regarder. Et si vous regardez, vous n’êtes pas seul. »

Un silence approba la règle plus que les mots. Quelques téléphones gardaient la discrétion en silencieux, un message bref clignota sur l’écran d’Antoine — une notification qu’il ignora volontairement. Il avait appris, pendant son isolement, que la vérité n’était pas un coup porté mais une porte à ouvrir avec une main tendue.

La première à se lever fut Ève, la quarantaine, rieuse autrefois et maintenant raide d’appréhension. Elle posa sa main sur le bois du guéridon, inspira lentement puis retira le tissu. Devant elle, la glace projeta non une scène spectaculaire, mais une série de fragments : des paroles dites pour ne pas blesser, des silences accumulés, un visage qu’elle reconnaissait comme le sien mais usé d’un regret contenu. Elle pleura doucement, sans bruit, tandis que Claire posa une main sur son épaule comme on applique un pansement sur une brûlure — sans régler la blessure, mais en offrant le soulagement d’une présence.

« Je n’ai jamais dit à ma mère que je partais », murmura Ève entre deux sanglots. « Je suis partie. Je n’ai pas osé lui dire que je ne reviendrai pas. »

Les mots, une fois prononcés, perdirent leur tranchant. Ce n’était pas l’aveu qui changeait les choses, mais l’accueil de cet aveu. Claire tendit des paroles simples, sans protocole : « Tu as fait ce qu’il fallait pour toi à ce moment-là. Tu n’es pas seule maintenant. » Le silence qui suivit eut la densité d’une main qui serre la main.

Plus tard, ce fut Marc, ami d’Antoine depuis longtemps, qui s’avança en boitant d’une hésitation presque honteuse. Il avait été l’un des rares à reprocher à Antoine d’avoir mis le miroir en lumière, accusant la révélation d’avoir brisé des équilibres. Devant la glace, il vit un trait qu’il refusait d’admettre : des mensonges pour préserver une réputation, des promesses faites à moitié, et surtout une trahison qu’il n’avait jamais formulée. Il prit une grande inspiration, la voix rauque, et dit : « J’ai trompé Lucie. Je lui ai menti pendant des mois. »

La surprise fit tressaillir quelques regards. Marc attendait la colère, la condamnation ; il reçut plutôt des respirations partagées, des plis d’inquiétude sur des visages qui n’étaient pas les siens mais qui comprenaient la mécanique du regret. Antoine ne porta pas de jugement ; il resta l’animateur de l’espace. « Merci », dit simplement Antoine, comme pour attester que la confession n’était pas un aveu jeté au hasard mais un point de départ. Il invita Marc à dire ce qu’il ressentait, à accepter que la vérité, quand elle était nommée, perdait une part de sa violence.

Parmi les autres présents, une femme plus âgée, Sélène, attendit son tour longtemps ; son silence n’était pas absence mais poids. Quand elle s’installa, ses mains tremblaient assez pour que l’on voie l’effort nécessaire à l’action. Le miroir montra une image de refus : un choix qu’elle avait fait jadis pour protéger son foyer et qui, après des décennies, lui apparaissait comme une trahison envers elle-même. Les larmes coulèrent, longues, comme si un barrage ancien se rompait. « Je n’ai jamais pleuré pour moi », dit-elle, et la pièce sembla contenir pour elle toute une vie de retenues.

Antoine apprit, séance après séance, à accompagner la douleur sans la brusquer. Il utilisait des gestes calmes, des mots d’ancrage : « Restez avec ce que vous voyez », « Quand vous êtes prêt, racontez », « Vous n’êtes pas obligé d’interpréter, seulement d’accueillir ». Claire, par sa présence attentive, couvrait souvent ce qui manquait aux phrases : un regard, un silence partagé, la pause qui permet de reprendre souffle. Parfois, ses silences parlèrent plus fort que n’importe quelle consolation.

La parole circulait ensuite, non pour juger mais pour témoigner. Un jeune homme parla d’une peur de ne jamais être à la hauteur, et quelqu’un déclara, sans détour : « Moi aussi. » Ces petites reconnaissances tissèrent une toile d’empathie ; chaque mot prononcé allégeait la pesanteur d’une confession. La surprise n’était pas seulement celle des révélations : elle était la surprise de découvrir que l’autre portait la même fragilité, que l’humanité se retrouvait dans des motifs partagés.

Une scène, plus originaire que les autres, se joua à la périphérie du cercle. Deux personnes, qui avaient été distantes depuis des mois — un regard fuyant, des messages restés sans réponse — se rapprochèrent. L’une regarda dans le miroir, l’autre resta en retrait, tenant sa main. La confession fut courte, presque maladroite : une demande de pardon, un aveu de lâcheté. Le mot « pardon » tomba, simple, et il fut reçu. La reconstruction commença non par un grand discours, mais par un geste : une main qui se tend, un dîner proposé, un message réparateur. La vérité, accueillie, avait diminué sa violence et laissé la place au geste.

Antoine sentait en lui une transformation douce et profonde. Il avait craint d’être le vecteur d’une casse, l’homme qui allume et voit tout s’effriter autour. Mais le miroir, placé au centre du cercle et non du tribunal, devint un instrument de concorde. Sa responsabilité, qu’il avait longtemps subie comme un fardeau, se mua en vigilance : créer un espace sûr, rappeler les limites, nommer le consentement. Il se surprit à écouter plus qu’à parler, à offrir des mots qui calmaient plutôt qu’à exiger des aveux.

La soirée s’acheva par un rituel discret : chacun fut invité à partager ce qu’il emportait. Les réponses furent humbles — un peu de légèreté, l’envie d’écrire, l’intention d’appeler une personne éloignée. Certains quittèrent la pièce les épaules allégées ; d’autres continuaient de porter une douleur, désormais assouplie par le partage. Claire ferma la fenêtre, glissa une couverture sur une personne restée immobile, et, sans ostentation, posa sa main sur l’épaule d’Antoine. Ils échangèrent un regard chargé de fatigue et d’espoir ; il n’y avait pas de triomphe, seulement la reconnaissance d’un chemin commencé.

Dans le calme qui suivit, alors que la ville remuait au-dehors avec ses bruits familiers, Antoine prit une feuille et nota quelques observations : la vérité ne tue pas nécessairement, elle transforme si elle est accueillie ; l’identité se reconstruit dans l’écoute ; l’humanité se révèle quand la solitude se casse en morceaux partagés. Il comprit, avec une clarté nouvelle, que chaque individu porte en lui un reflet de ses vérités intérieures — parfois difficiles à reconnaître — mais que la reconnaissance, accompagnée d’empathie, pouvait ouvrir la voie à une solidarité réelle.

Ils se quittèrent sans spectacle, comme on quitte une rive après avoir traversé un courant ; chacun emporta un fragment. Dans le hall, des voix chuchotèrent encore des remerciements, des promesses de se revoir. Antoine et Claire restèrent un instant, immobiles, devant la porte close. « Demain, nous continuerons », dit-elle. Il hocha la tête. La reconstruction venait de commencer, fragile et lente, mais tangible : des gestes, des mots, des silences pour apprivoiser des vérités qui, une fois reconnues, perdaient une part de leur violence et laissaient place à une humanité partagée.

Intégration des vérités et reconstruction identitaire

La première image de la matinée fut une table basse encombrée de carnets, de tasses noircies par le café et de petites bougies bleues qui tentaient de garder une ardeur paisible. Autour, des chaises formaient un cercle imparfait. Antoine entra sans cérémonie, le manteau pendant encore sur l’épaule, comme quelqu’un qui porte moins un vêtement qu’une habitude ancienne. Il posa le miroir sur la table, l’entoura de délicates attentions — un chiffon propre, un carnet ouvert au feuillet blanc — et attendit que les visages deviennent disponibles.

Les séances avaient changé. Ce n’étaient plus des révélations jetées comme des pierres dans un lac glacé ; elles étaient devenues des gestes, des rendez-vous avec soi et avec l’autre. « Aujourd’hui, nous faisons des choses concrètes », dit Antoine d’une voix mesurée. Il n’annonçait rien de spectaculaire : un appel téléphonique réparateur, une lettre, une promesse tenue, la prise de distance respectueuse quand l’autre le demandait. La surprise des premiers instants laissait place à une inquiétude plus douce, à cette peur prudente de mal interpréter la réparation.

Claire s’assit à côté de lui, ses mains jointes, son regard précis sans jugement. « Il ne suffit pas de nommer », murmura-t-elle, « il faut nommer et agir. » Elle avait appris la force de la retenue choisie : dire ce qu’il fallait dire sans étouffer l’autre par une honnêteté brute. Ils avaient, tous deux, appris à tracer des frontières de transparence, à offrir une clarté qui respecte la limite de l’autre autant que la sienne.

La première intervention publique fut modeste : Lucie, une amie ancienne et silencieuse, venait pour la première fois. La vérité que le miroir lui avait donnée n’était pas une phrase, mais un poids : un abandon qu’elle avait ressenti quand Antoine avait, des années plus tôt, fui une promesse. Elle regarda la glace, vit l’image d’une petite fille au balcon, et resta muette un long moment. Puis, d’une voix brisée mais ferme, elle prononça une phrase simple : « Je veux savoir que tu ne partiras plus pour te protéger toi-même. » Antoine, qui avait passé tant d’années à justifier ses départs, sentit une surprise qui tenait à la fois de la peur et du soulagement. Il répondit sans artifice : « Je n’ai pas de garanties à offrir, seulement des actes. Permets-moi de t’en montrer. »

Les actes prirent des formes humbles : il revint chaque semaine, il rayonna par sa présence où autrefois il s’absentait ; il accomplit ces réparations en silence, par des appels qui commençaient « Je pense à hier… », par des messages écrits et relus, par des rendez-vous respectés. Pour d’autres, l’intégration passa par une lettre d’excuse envoyée à un parent, par une demande de pardon formulée à voix haute devant un groupe, par la prise de distance professionnelle d’un collègue devenu trop perturbé par les révélations. Les actes ne guérissaient pas tout, mais ils transformaient la douleur en substance maniable.

Il y eut des moments de recul nécessaire. Certaines personnes, après s’être reconnues, choisirent de s’éloigner : non pas dans la fuite mais dans la préservation. Antoine accueillit ces décisions avec l’inquiétude de l’homme qui sait l’autre fragile et la surprise de découvrir la noblesse du retrait. « Parfois, aimer, c’est laisser partir », dit Claire un soir, et leur silence fut une manière d’acquiescer.

Antoine lui-même apprit à se regarder autrement. Les visions du miroir — les enfants blessés, les colères étouffées, les désirs honteux — se furent peu à peu tissées en récits qu’il pouvait raconter sans se sentir déchiré. Il cessa de penser l’identité comme une essence scellée et la contempla comme un tissu en mouvement, fait de nœuds, de tissus rapiécés, de fils neufs. « Je suis plus que mes manques », se surprit-il à dire, « mais mes manques font partie du motif. » Cette formule, simple et fragile, fit frissonner ceux qui l’entendirent : il y avait une vérité à la fois modeste et salvatrice dans cette acceptation.

La reconstruction prit du temps. Une patiente qui, après sa séance, remit en marche un projet artistique mis de côté depuis dix ans ; un homme garda une promesse faite à sa fille ; une femme cessa d’ouvrir son courrier par peur et demanda de l’aide pour affronter ses dettes. Ces transformations étaient lentes, sans éclat spectaculaire, et c’est cela qui les rendait durables. L’espoir se mesurait en petites répétitions quotidiennes, non en métaphores soudaines.

Et puis il y eut les jours de doute. Un soir, après une dispute sur les limites des séances, une voix s’éleva : « Nous jouons à sauver les autres, et parfois nous oublions de nous sauver nous-mêmes. » C’était Antoine, las. Claire répondit avec une empathie qui n’était pas lénifiante : « Sauver n’est pas notre rôle. Nous offrons un espace. Le reste appartient à chacun. » Ces mots furent une leçon pour tous : la compassion exige une responsabilité, mais pas une omnipotence.

Le miroir, qui autrefois avait ouvert des plaies, devint un instrument de responsabilité partagée. On allumait la bougie avant qu’une personne ne se place devant la glace ; on proposait un accompagnement, une écoute, parfois une pause. Le cercle apprit à dire non, à fixer un rythme. L’objet perdit un peu de son mystère dévastateur pour gagner en gravité : il n’était plus une arme mais un révélateur assorti d’un protocole humain.

La relation entre Claire et Antoine se transforma en un échange plus vrai, moins fait d’espaces glissants et plus de dialogues choisis. Ils ne prétendaient plus tout comprendre l’un de l’autre ; ils s’efforçaient d’être clairs sur ce qu’ils attendaient, sur ce qu’ils pouvaient offrir. Une nuit, assis près de la fenêtre et regardant les lumières de la ville, Antoine dit : « Je ne veux plus que tu deviennes le témoin de mes éclats seulement ; je veux aussi être le tien. » Claire posa sa main sur la sienne : « Alors commençons par des actes, pas par des promesses. »

La transformation, le lecteur le devine, n’était ni linéaire ni achevée. Il restait des reprises, des nuits où l’inquiétude revenait en vague ; il restait des surprises quand une vérité, longtemps contenue, se présentait avec une force renouvelée. Mais la tonalité avait changé : l’émotion dominante fut désormais une empathie durable, tempérée d’une réflexion lucide et d’un espoir mesuré. Chacun portait son reflet, parfois douloureux, et apprenait, avec l’aide des autres, à traduire ces reflets en gestes qui pouvaient être tenus.

Quand la séance se termina ce soir-là, le cercle se sépara lentement, plus léger mais prudent. Antoine enveloppa le miroir d’un tissu et nota dans son carnet : prochaines étapes — rencontrer le propriétaire, envisager un lieu de garde, définir des règles. Il comprenait enfin que l’objet, par sa puissance, exigeait non seulement sagesse mais aussi institutionnalisation : on ne peut confier des vérités humaines au hasard. Claire leva les yeux vers lui et, sans dramatiser, dit : « Nous avons commencé à faire ce que le miroir demandait : être responsables ensemble. »

Ils quittèrent l’atelier sous un ciel qui promettait une pluie fine. La ville semblait plus attentive, comme si les pavés eux-mêmes retenaient un souffle neuf. Antoine marcha à côté de Claire, tenant son carnet serré contre sa poitrine ; il n’était plus l’homme qui cherchait des réponses claires et définitives, mais celui qui acceptait d’avancer, fil après fil, dans la reconstruction de soi. Le miroir, enveloppé et silencieux dans sa sacoche, attendrait la suite — et la décision qui viendrait bientôt, plus mesurée encore, sur ce qu’il fallait en faire.

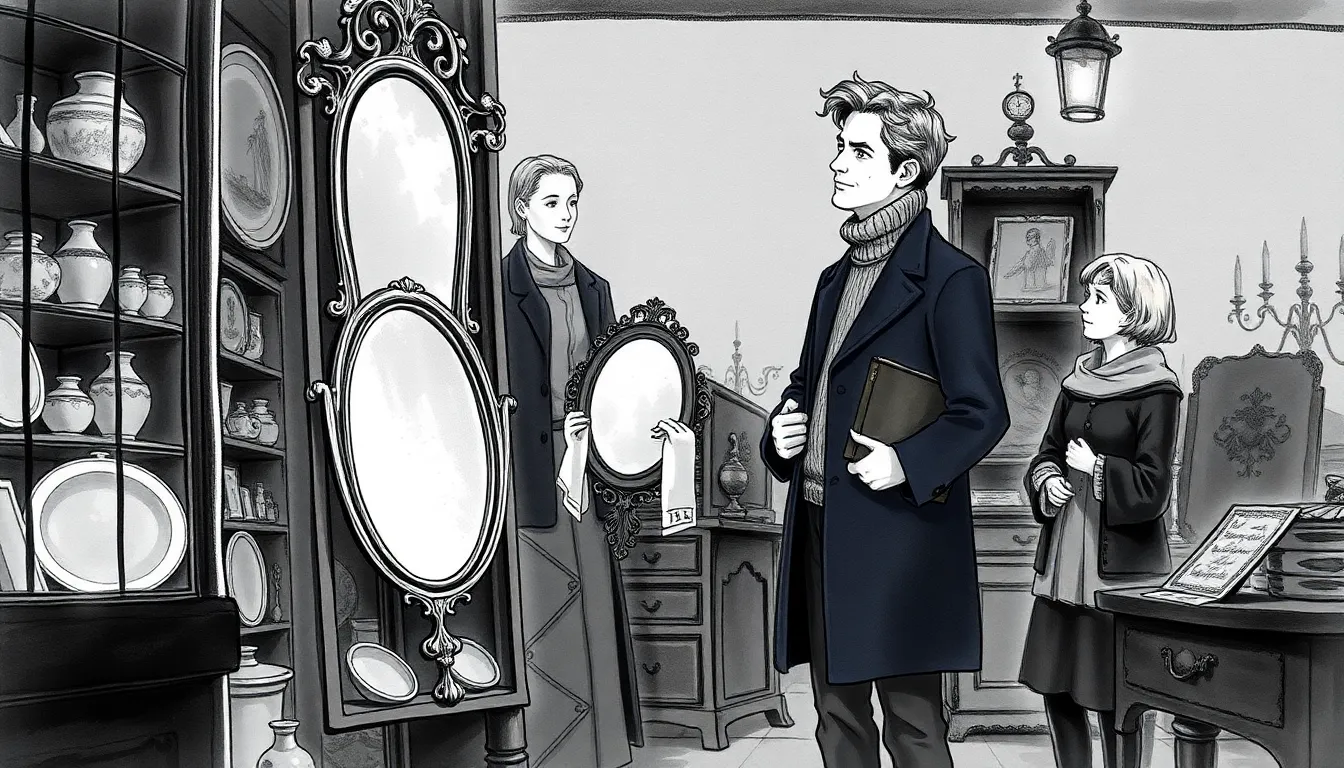

Acceptation finale et miroir remis en place

Le jour déclinait comme une promesse tenue : une lumière pâle et froide glissait entre les vitrines, donnant aux choses une netteté mélancolique. Antoine posa la main sur la poignée de la porte de la boutique d’antiquités avec la même attention qu’un homme qui poserait une pierre précieuse sur un coussin. Le paquet qu’il tenait contre sa poitrine était soigneusement enveloppé dans un linge usé où s’entremêlaient les notes de cire et de poussière — le miroir. Il sentait sous ses doigts le relief des ornements, cette histoire lourde et fragile à la fois.

Le propriétaire l’accueillit sans l’effusion des premiers jours ; l’homme était resté discret, mais ses yeux, maintenant, étaient comme un repère immuable. Il inclina la tête lorsqu’Antoine lui remit le paquet.

« Vous êtes revenu, » dit-il d’une voix qui savait mesurer le temps. « Et ce n’est pas la même chose qui revient. »

Antoine sourit, une courbure qui portait la fatigue et la certitude. « Non, ce n’est plus la même chose. J’ai appris à écouter ce qu’il reflétait. J’ai vu des visages qui n’étaient pas uniquement les miens. J’ai appris que, sans une conscience partagée, la vérité peut blesser et ne pas guérir. »

Le propriétaire déroula le tissu avec la lenteur respectueuse d’un rituel. Le miroir apparut, silencieux, comme s’il retenait son souffle. Ils échangèrent un regard, puis l’homme hocha la tête et le replaça sur l’étagère, entre livres reliés et boîtes de bois. La boutique reprit son ordre, mais quelque chose d’autre s’installa : une place donnée et sécurisée, un usage attendu plutôt qu’imposé.

Claire était là, debout près de la vitrine, le menton appuyé sur le poing. Elle avait accompagné Antoine depuis le début, témoin obstiné et tendre de ses errances et de ses retours. Ses yeux bleus conservaient la douceur qui l’avait soutenu, mais ils affichaient, à présent, une profondeur que les événements avaient creusée.

« Pourquoi maintenant ? » demanda-t-elle doucement.

Antoine prit le temps de rassembler ses pensées. Le trajet qui l’avait mené à cette boutique avait été une route sinueuse d’erreurs et de réconciliations. « Parce que cela n’appartient plus à un seul. Parce que je comprends qu’une force qui met à nu doit être cadrée par la conscience collective. Je l’ai utilisée pour apprendre, pas pour juger. Mais ce pouvoir, si on le laisse sans garde, devient… » Il chercha le mot, puis ajouta, « une arme. »

Claire s’approcha et posa la main sur son bras. Elle sentit les muscles tendus, la respiration apaisée. « Tu n’as pas fui, Antoine. Tu as choisi la responsabilité. Ce geste est plus difficile que de garder le miroir à la maison. Il exige humilité. »

Ils se remirent à marcher entre les étagères, leurs pas faisant résonner des échos familiers. Les objets anciens semblaient témoigner d’une autre patience, d’une façon de durer sans s’imposer. Antoine songea à tout ce qu’il avait appris : la nécessité d’accompagner, la précarité de la révélation quand elle est brusque, la puissance transformatrice de l’empathie quand elle s’exerce en présence.

Le miroir, maintenant immobile, avait cessé d’être une énigme personnelle pour devenir un artefact social. Antoine pensa aux séances qu’il avait animées, aux silences lourds et aux larmes qui avaient lavé certaines vérités. Il pensa aux fractures aussi, aux amitiés ébranlées, aux reproches qui avaient poursuivi ses nuits. La reconnaissance des vérités intérieures, il le savait, n’était pas une panacée instantanée ; c’était le début d’un travail lent, souvent douloureux, qui exigeait du temps, du soin et des témoins compatissants.

« Et si quelqu’un venait encore sans préparation ? » interrogea le propriétaire, sa voix mesurée trahissant une inquiétude ancienne et sage.

Antoine répondit sans détour : « Alors la boutique devra être le lieu qui met en garde, qui n’offre pas la glace à qui veut la brandir comme une preuve. Elle devra être un sanctuaire où l’objet sert à réfléchir la société — et non à la blesser. Le cadre, la présence, l’écoute : voilà ce qui légitime l’usage de cet instrument. »

Claire observa Antoine, et dans son regard il lut la certitude apaisée d’un homme qui avait renoncé à la toute-puissance au profit d’une responsabilité partagée. Ils partagèrent un dernier instant de complicité — pas une explosivité d’illusions, mais une reconnaissance silencieuse des blessures affrontées et des avancées gagnées.

« Tu m’as appris à accepter que certaines choses ne se règlent pas en solitaire, » murmura-t-elle.

Il se pencha vers elle, et leurs mains se cherchèrent, simples et naturelles. « Et tu m’as appris la patience », dit-il. « Et l’humilité. »

Ils sortirent de la boutique en laissant derrière eux une lumière qui se serait bientôt perdue dans la nuit. La ville respirait son rythme ordinaire, indifférente aux petites révolutions intérieures. Pourtant, quelque chose avait changé dans leurs pas : une mesure nouvelle, une paix fragile où se mêlaient la mélancolie et la gratitude. Ils avaient perdu certaines illusions — l’idée que la vérité seule sauve, l’illusion de contrôler les autres — mais ils avaient gagné une profondeur relationnelle, un langage plus juste pour dire les choses.

Sur le trottoir, Antoine prit son petit carnet en cuir, feuilleta quelques pages où étaient griffonnées des phrases, des erreurs et des remèdes. Il nota, d’une écriture claire, un principe qu’il voulait garder : reconnaître nos vérités intérieures est un acte de courage ; le partager est un acte de responsabilité.

Plus tard, chez lui, il se sentira plus léger. Mais ce qui guida ses derniers pas du soir fut moins la légèreté que la certitude d’avoir placé le miroir là où il pourrait servir comme miroir de la société plutôt que comme arme personnelle. La décision n’était ni abdication ni triomphe : c’était un choix de sagesse, heureux d’une modestie qui sait qu’il reste tant de choses à explorer chez soi et chez autrui.

La nuit tomba. Antoine et Claire s’éloignèrent, leurs silhouettes se confondant avec les réverbères. Le narrateur, derrière les pages et les silences, vous propose de garder ce récit comme une invitation : continuez à vous interroger, partagez vos impressions, et cherchez d’autres récits qui mettent à l’épreuve notre humanité. Car chacun de nous porte en soi un reflet de vérités parfois difficilement acceptables ; c’est dans la reconnaissance, tempérée par l’empathie, que commence la transformation.

En somme, ‘Le Miroir de l’Âme’ invite à une profonde réflexion sur qui nous sommes vraiment. N’hésitez pas à partager vos impressions et à explorer d’autres récits de cet auteur qui questionnent notre humanité.

- Genre littéraires: Psychologique, Fantastique

- Thèmes: réflexion, identité, introspection, vérité, humanité

- Émotions évoquées:réflexion, surprise, empathie, inquiétude

- Message de l’histoire: Chaque individu porte en lui un reflet de ses vérités intérieures, parfois difficile à accepter.