Le carnet trouvé entre ombres

La pluie avait ravagé la jetée, traînant avec elle une odeur saline et l’esquisse d’une bruine qui s’infiltrait partout. Saint-Laurent-des-Brises respirait ce matin-là un air presque palpable de veille et de renouveau, comme si les rafales avaient nettoyé les rues et les gardiens invisibles des confidences.

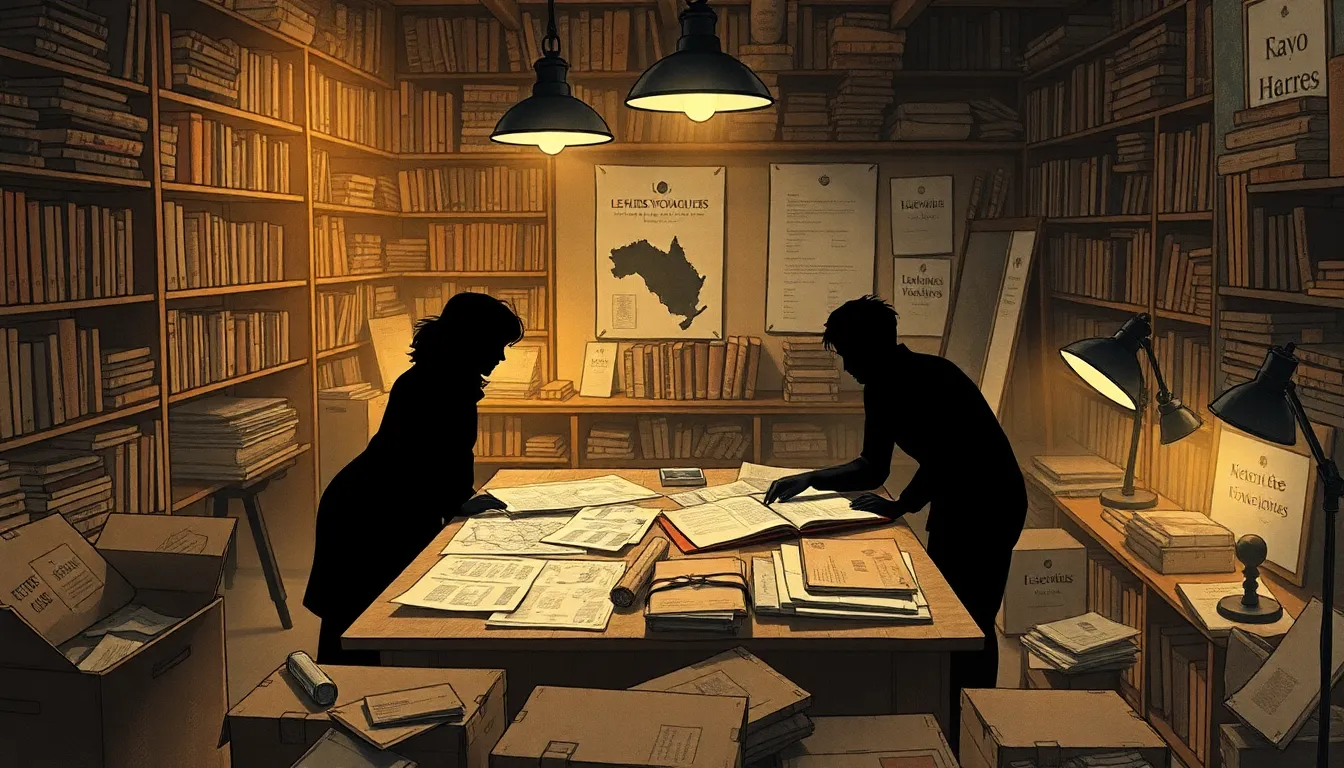

Éloïse Moreau entra dans Les Heures Voyageuses en secouant son grand foulard imprimé. La boutique exhalait le calme de la poussière ancienne, un parfum de lignite et de colle. Clara se tenait derrière le comptoir, ses mains travaillant un livre jauni. Le visage de la libraire avait ce mélange de sécurité et de souvenance que porte la mémoire des livres.

Clara l’accueillit d’une voix douce comme un pli, et la pluie tambourina encore un instant contre la vitrine. Éloïse venait pour des volumes de dialectologie et quelques fiches archivées que la libraire pensait lui confier. Le carnet apparut presque par hasard, glissant de dessous d’un tas de lettres scellées: cuir sombre, fermoir absent, gravures de symboles qui semblaient répondre à une langue oubliée.

Le carnet ne ressemblait pas à un objet n’importe lequel. Les symboles avaient une architecture, une logique de ponctuation et d’un rythme. Éloïse, qui passait sa vie à traduire des signes et des voix, sentit en elle une attente sourde, comme la première ligne d’un chapitre du monde.

Elle prit le carnet avec le respect qu’on accorde aux archives intimes. Les pages, d’une pâteuse matière, portaient des notations alignées, des traits et des courbes qui semblaient organiser les silences plus que les mots. Certaines lignes comportaient des noms effacés, des dates ou des lieux, mais la plupart dessinaient des absences: la manquante d’une phrase, la pause entre deux regards, un soupir qui n’avait jamais franchi le seuil d’une parole.

Clara proposa qu’elle le laisse quelques jours, pour qu’elle y jette un premier regard. La libraire, qui connaissait la vie de la ville comme on dresse une carte des rumeurs, lui dit simplement: Tu peux le ramener ce soir, je te fais confiance.

En quittant la boutique, le carnet lové dans sa besace, elle sentit pour la première fois la promesse d’une entreprise: transcrire des silences et peut-être réveiller des histoires que la ville avait placées sous la langue. Elle marcha sous la pluie, le cuir contre son corps, et pour la première fois depuis longtemps elle se sentit attendrie et inquiétée par la puissance fragile des mots qu’elle ne pouvait pas encore lire.

Premières lignes, premiers remous

Éloïse installa son espace de travail dans un petit appartement donnant sur la baie, fenêtre ouverte sur des voiles gonflées par un vent timide. Le carnet, posé au centre de sa table, semblait peser plus qu’il ne pesait en réalité: chaque symbole émettait une charge, une promesse de sens ou de trouble. Elle entama la lecture comme on dénoue un foulard aux fibres emmêlées, lente et précise. Les signes se répétaient selon une métrique qui n’était pas linguistique mais résonnait comme des respirations retenues.

Théo vint avec son casque, son cahier d’enregistrements maculé de notes et l’odeur de son travail de bord. Ils s’installèrent ensemble, lui branchant micro et voix, elle prenant des notes et cherchant à stabiliser le rythme des signes. Bientôt apparut un motif: un symbole indiquant une rue, un autre une heure, un tracé qui marquait la présence d’un non-dit. Lorsque Éloïse prononça à voix haute une formule qu’elle avait déduite, Théo captura le son et ajouta une respiration, un tressautement, un silence de fond. Ce fut la première fois que la ville sembla donner de la voix autrement que par ses avions et ses moteurs.

Ils diffusèrent anonymement un court extrait sur une plateforme locale de partage: quelques phrases traduites, sans noms, comme des fragments de confessions. L’effet fut immédiat et mesuré à la fois. Au Bar des Marins, un groupe se tut; une jeune femme essuya des larmes qu’elle n’avait pas remarquées. Dans un salon de coiffure, la conversation s’arrêta, les ciseaux au repos. Des voisins qui s’évitaient depuis des années se retrouvèrent sur le seuil d’une maison, cherchant la source d’une rumeur émue. Les fragments circulaient comme des catalyseurs: ils ne disaient pas qui avait tort ou raison, mais dessinaient des creux dans lesquels la ville pouvait plonger sa curiosité.

Pour Éloïse, la réaction fut ambivalente. Elle se délectait de la beauté précise du passage traduit, de la possibilité qu’une parole retenue prenne forme. Mais une peur latente s’insinuait, comme la conscience d’un poids qu’on placarde sur des vies immobiles. Elle s’interrogea: avait-elle le droit d’allumer des phares sur des choses qui n’avaient jamais été vues? Théo, enthousiaste, répliqua que la parole libérerait, que l’archive de l’inaudible devait être rendue publique pour permettre la rencontre et la réparation.

La première vraie confrontation advint au matin suivant. Un homme entra dans la librairie en demandant des comptes. Il avait entendu l’extrait et réclamait la source. Clara, avec son calme d’archive, expliqua la procédure: anonymat, extraits choisis, intention de recueillir et non d’accuser. L’homme repartit, grognant, mais la question demeura en suspens dans la ville: que faire de ces voix transparentes qui apparaissaient soudainement?

La traduction progressait. À chaque ligne élucidée correspondait une vague de répréhension ou d’apaisement. Certains rituels quotidiens se fissurèrent; d’autres furent renforcés. À la tombée du soir, Éloïse et Théo restèrent tard, écoutant l’écorce des voix qu’ils avaient commencé à déplier: confidences esquissées, regrets muets, gestes avortés. Il y avait dans ces fragments une simplicité douloureuse, une curvature d’humanité qui dépassait la rumeur.

Lorsque la ville se tut ce soir-là, Éloïse eut soudain conscience du pouvoir d’un carnet de cuir: il ordonnait les silences, il les rendait audibles. Mais il déposait aussi sur elle la responsabilité de ce qui serait su ou resté caché. Elle ferma le carnet, la main tremblante, et sut qu’elle ne pourrait plus revenir au confort ancien de l’indifférence.

Voix anonymes, visages révélés

Les fragments traduits se mirent à circuler sous forme d’extraits anonymes: notes collées sur des panneaux, extraits sonores diffusés lors d’un petit rassemblement improvisé, inscriptions lues en petites voix par des passants. La ville réagit par des gestes minuscules et profonds. Un vieux voisin rendit visite à une voisine avec laquelle il n’avait jamais échangé plus qu’un salut, apportant un potage qu’il avait appris à faire bien avant d’être un inconnu. Deux frères qui s’étaient ignorés par des années s’assirent sur un banc pour parler de choses banales et se surprirent à rire.

Ces apparitions ne furent pas uniquement douces. Des tensions surgirent, parfois violentes dans leur discrétion. Un mari reconnut dans un extrait des gestes qui menaient à un renoncement et s’enfuit vomir sur le quai; une salariée trouva dans les lignes la confirmation d’une humiliation qu’elle croyait isolée et confronta sa supérieure. Les silences, autrefois stables, se fissuraient sous la pression de l’écoute collective.

Pour Éloïse, le travail était devenu une cartographie intime: chaque rue de Saint-Laurent-des-Brises semblait tenir en elle une note de regret ou d’amour non formulé. Elle traça des lignes sur des plans, entourant les places où une phrase restait en suspens, notant les escaliers qui avaient été le théâtre d’un silence particulier. Théo, qui recueillait des voix dans son carnet sonore, trouvait des correspondances: un soupir enregistré au milieu d’une rue correspondait à un signe dans le carnet. Leur collaboration prenait la forme d’une archéologie tendre.

Des rencontres se produisirent, parfois par hasard, parfois par projection. Une femme trouva l’extrait d’une plainte qu’elle avait étouffée et, en entendant les mots formulés, se sentit moins seule. Un adolescent reconnut dans un fragment la confession d’un amour inaccompli et chercha la personne qu’il aimait pour lui donner une lettre. Une réconciliation modeste advint sur un banc, deux mains se tendirent.

Mais il y eut aussi des chocs. Une famille fut secouée par la dissipation d’un secret qui avait protégé une personne fragile; chacun chercha des limites, des manières de tempérer la divulgation. À ce moment-là, Éloïse comprit que le carnet était un instrument double: il offrait la possibilité de consolation et celle d’un dévoilement brutal. Sa main trembla souvent au-dessus des pages, et elle dut s’efforcer de garder une distance professionnelle, afin de ne pas confondre empathie et exposition.

La note étrangère apparut entre deux pages, presque rejetée: un passage qui mentionnait un événement ancien, une pierre tombée, un nom qu’Éloïse reconnut avec une douleur précise. Il s’agissait d’une faute, d’un silence qu’elle avait cru scellé pour toujours. Les mots du carnet disaient la chose sans arrondir les angles; ils posaient la question de sa responsabilité et de la mesure dans laquelle le secret qu’elle portait appartenait encore à personne autre qu’à elle-même.

Cette découverte transforma sa lecture. Chaque phrase précédée devint un geste de prudence. Elle commença à annoter les extraits, à ajouter des recommandations: ne pas publier, demander à la personne concernée, proposer un espace de parole. La ville continuait de parler, et dans ce murmure collectif émergea une question centrale: à qui appartient la vérité des silences? Privée de ses apparences, Éloïse comprit que la cartographie qu’elle traçait était en même temps une mappemonde de responsabilité.

La page qui la concerne

Il fallut un soir de vent pour que la page se dévoile. Travaillant tard, Éloïse avait laissé entrouvert le carnet, espérant un repos mental qui, souvent, ne venait jamais. Elle tourna une page et rencontra une note qui laissa son sang figé. Les mots étaient précis, sans ambages, et dessinaient un événement dont elle avait porté le secret depuis longtemps. Il ne s’agissait pas d’une rumeur générale: c’était son nom, une date, une faute qu’elle croyait ensevelie et qui était décrite comme une évidence.

La reconnaissance fut d’abord physique: un dégagement, un tremblement dans les doigts qui tenaient la plume. Puis vint la mémoire, claire et inflexible. Elle revit la nuit, la mer noire comme un voile, le geste maladroit et la conséquence qui avait scellé une absence. Depuis cette nuit, elle avait construit sa vie sur une prudente ligne de fuite. Le carnet, avec la solennité d’un juge muet, venait l’interroger.

Éloïse entra dans une sorte de polarité: subirait-elle la douleur publique d’un dévoilement complet ou protégerait-elle la vie des autres en dissimulant? Presque chaque page du carnet posait la question de la mesure. Elle pensa aux personnes qui avaient déjà souffert suite aux publications anonymes: des ménages fracturés, des colères surgissant, des mains qui se retiraient. Elle pensa à Anaïs et à la réaction qui avait bouleversé la place publique. Et elle sentit que, si elle acceptait de rendre son secret public, elle pourrait arracher plus qu’un voile: elle risquait d’ouvrir une plaie qui toucherait des proches, des tiers dont la vie serait involontairement exposée.

Elle songea à la raison qui l’avait poussée autrefois à taire. Ce n’était pas l’égoïsme, mais la peur de briser ce qui restait. Le silence avait été une armure et un cadeau; il avait protégé les oublis, il avait permis à d’autres de survivre. Ce secret avait aussi appartenu à la personne blessée, qui n’était plus là pour réclamer une réparation. L’exposer maintenant reviendrait à défaire le temps.

Dans les jours qui suivirent, Éloïse prit de la distance. Elle relut la page, la réarrangea mentalement, chercha des failles de lecture. Elle demanda à Théo et à Clara leur avis sans divulguer l’identité liée à l’extrait. Théo argumenta pour la transparence: la vérité libérerait, elle réparait. Clara, plus prudente, conseilla la mise en place d’espaces où la parole pourrait être offerte volontairement, un geste d’accompagnement plutôt que de divulgation.

Le dilemme d’Éloïse prit la forme d’une nuit blanche. Elle s’assit au bord de la fenêtre, regardant le phare lointain tracer des arcs blancs sur la mer. Elle se remémora la personne qui avait été blessée et se demanda si l’exposition totale de sa faute servirait la justice ou ne ferait qu’alimenter une curiosité destructrice. Elle pensait à la phrase centrale de sa vocation: traduire pour comprendre, non pour accuser. Si le carnet devait engendrer des réparations, elles devaient être offertes en confiance, non infligées.

Elle choisit, pour un temps, la retenue. Le carnet resta ouvert sur cette page mais elle n’en publia rien. Plutôt, elle commença à imaginer des formes de restitution qui respecteraient le consentement: rencontres fermées, artistes-guides, boîtes d’écoute anonymes. Sa décision n’était pas un refus de vérité, mais un refus d’une vérité imposée. Dans le silence retenu, elle se sentit plus juste, mais aussi plus exposée à sa propre culpabilité.

Théo, archives sonores et hésitations

Théo avait toujours eu pour habitude de transformer le bruit du monde en matière. Ses enregistrements captaient les respirations, les glissements de chaise, les inflexions d’une voix qui n’admet pas d’être dite. Avec le carnet, il se métamorphosa: il multiplia les prises, monta des extraits, isola des silences et tissa des collages sonores qui racontaient la ville autrement. Son objectif était simple et profond: faire entendre pour que l’on se sente moins seul dans son secret.

Il proposa à Éloïse une diffusion plus large, un événement sonore qui mettrait en musique les fragments du carnet. Pour lui, la parole anonyme était un outil d’émancipation: les sons n’accusaient pas, ils offraient des possibilités de reconnaissance. À ses yeux, la ville avait besoin de cette catharsis collective.

Éloïse, cependant, se heurta à ses doutes. Elle craignait la fureur d’une vérité dévoilée sans garde-fous. Les enregistrements de Théo avaient une force immédiate, et elle voyait déjà comment certains extraits pouvaient blesser. Leur amitié fut mise à l’épreuve: Théo reprochait à Éloïse sa retenue, elle lui reprochait sa précipitation. Les discussions devinrent parfois des disputes silencieuses où l’on cherchait la mesure, la concorde entre le désir de libération et la nécessité de protection.

Un après-midi, Théo suivit une piste sonore qui le mena à une ancienne usine en bord de quai. Il enregistra l’ample respiration d’une femme qui pleurait sans bruit, la répétition d’un geste qui n’avait pas de spectateur. Ces sons, une fois montés, prirent un statut presque testimonial: leur puissance venait de leur authenticité nue. Théo en programma la diffusion dans un podcast local sans avertir Éloïse. Lorsqu’elle l’apprit, elle sentit une trahison: non pas envers elle, mais envers les personnes dont les voix avaient été capturées sans consentement explicite.

Les réactions furent contrastées. Certains accueillirent la diffusion comme un cadeau, d’autres comme une effraction. Anaïs fut l’une des plus touchées: un fragment la concernant avait circulé et déclenché une tempête intime. Elle se précipita chez Éloïse, les yeux rougis, demandant pourquoi sa confession avait été rendue publique. Éloïse, contrainte de répondre, reconnut l’erreur mais expliqua la complexité de la situation: l’archive sonore n’était pas un tribunal, mais elle portait une force que l’on ne pouvait plus ignorer.

Ce fut un moment de fracture et aussi d’apprentissage. Théo dut comprendre que la technique ne suffit pas à garantir la justice; Éloïse dut accepter que la parution accidentelle puisse ouvrir des espaces de dialogue. Ensemble, ils imaginèrent des mesures: des processus de validation, des rencontres de restitutions volontaires et l’obligation morale d’accompagner toute diffusion. Ils prirent aussi conscience qu’il leur fallait des alliés institutionnels et moraux pour tempérer les ardeurs.

La tension entre eux se mua progressivement en une sorte d’échange heuristique: Théo apprit à ralentir et à préserver; Éloïse apprit à accepter la puissance du son. Leur amitié, mise à l’épreuve, devint une ressource: ils se corrigeaient mutuellement, cherchaient des compromis, inventaient des formes de publicité bienveillante. La question du consentement demeurait au cœur: comment donner voix sans violer? La ville, à travers ses bruits et ses silences, continuait d’écouter.

Clara et la mémoire des libraires

Clara ouvrit des cartons que personne n’avait consultés depuis des années. La librairie, qui n’était pas seulement un lieu de commerce mais un archive vivant, contenaient des documents, des projets artistiques oubliés, des correspondances entre lecteurs. Elle raconta à Éloïse l’origine probable du carnet: autrefois, un groupe d’artistes et d’enseignants avait entrepris de recueillir les silences de la ville pour les transformer en performances. Ils nommaient leur entreprise cartographie des silences. Le projet avait échoué faute de financement, mais les carnets avaient persisté, dispersés entre mains anonymes.

Clara proposa une solution médiane: créer un espace où la parole se donnerait librement. Plutôt que d’imposer une vérité arrachée, mieux valait construire des rites de parole, des lieux où l’on viendrait confier son histoire entourée de soin. Elle proposa des ateliers, des boîtes d’écoute, des lectures accompagnées. L’idée plut à Éloïse et à Théo: la librairie deviendrait le dépôt de la cartographie, non pour la rendre publique sans garde-fous, mais pour la métamorphoser en pratique artistique et sociale.

Mathias Leroux, informé par des collègues de la municipalité, intervint avec sa prudence institutionnelle. Il voyait dans ces divulgations un risque pour l’ordre public, une menace potentielle aux réputations et aux commerces. Son discours était celui de l’administrateur: protection des citoyens, maintien de la paix sociale, transparence contrôlée. Il proposa des mesures de limitation de diffusion et la création d’un cadre légal pour l’utilisation des documents.

La confrontation entre Clara et Mathias prit la forme d’un dialogue feutré mais ferme. Clara, gardienne des archives, savait que le risque moral et politique résidait autant dans la répression que dans l’exposition. Mathias, pragmatique, crut pouvoir gérer la question par des interdits et des protocoles. Clara répondit que l’art et l’éphémère pourraient être des instruments de médiation. Elle proposa de travailler ensemble: des espaces d’écoute protégés, des restitutions publiques sur inscription, des médiateurs formés.

La ville se débattait entre deux logiques: technocratie et accueil. Les réunions dans la salle municipale furent tendues. Certains conseillers apportèrent des arguments chiffrés sur l’impact social, d’autres parlèrent de l’éthique du soin. Clara plaidait pour la responsabilité collective et la création d’un lieu de transition où la parole serait transformée par l’art et l’écoute.

Dans la librairie, Éloïse réfléchit aux implications: le carnet n’était pas un outil neutre mais un objet catalyseur. Elle comprit que la décision relevant de la ville devait être collective et accompagnée. La proposition de Clara devint un pivot: ne pas supprimer la possibilité de la parole, mais la garantir par des rites et des protections.

Quand Mathias proposa un régime d’autorité, Clara répondit par un geste simple: inviter les opposants à une restitution fermée, à une soirée où l’on raconterait l’historique du carnet et où seraient expliquées les procédures de respect du consentement. Mathias accepta à contrecœur, et la ville commença à imaginer un dispositif mixte, civil et culturel, pour accueillir l’élan des confidences tout en préservant la dignité des habitants.

Confrontations sur le quai désert

La rumeur d’une réunion publique se propagea. Un soir, sur le quai désert, une assemblée se forma: habitants, quelques conseillers municipaux, éducateurs, artisans, et les protagonistes du projet. Le lieu, dénué de sons urbains habituels, prit la texture d’un amphithéâtre mouvant. Le phare dessinait des arcs de lumière, et la mer écartait sa respiration pour mieux écouter.

Mathias prit la parole avec son aplomb administratif: il proposa une charte de diffusions, des limites juridiques et la création d’un comité de contrôle. Il parla de risques judiciaires, de dérives potentielles. Sa voix était mesurée, mais ferme. Clara répondit par l’histoire: la parole avait sauvé des vies dans d’autres villes, si l’on savait l’accompagner.

Les partisans de la diffusion accueillirent Mathias avec scepticisme. Certains craignaient la mainmise de l’administration sur un outil qui devait rester vivant. D’autres, au contraire, voyaient dans un cadre l’assise nécessaire. La confrontation prit des formes parfois abruptes: un artisan accusa l’administration de vouloir museler la ville, un professeur proposa la responsabilité civique comme rempart.

Anaïs, émergée comme figure accidentelle de la polémique, demanda la parole. Elle marchait lentement, ses mains toujours précaires, son regard où la fatigue n’avait pas effacé la volonté. Sa voix trembla d’abord, puis se fit claire: elle raconta comment l’extrait l’avait poussée à revoir une relation brisée, comment la parole dévoilée avait été à la fois un tranchant et une porte. Elle parla du consentement et de la responsabilité qui incombe à ceux qui rendent public. Son histoire ramena le débat sur le terrain de l’humain.

Un silence suivit. Les positions se radoucissaient. Mathias, confronté à la douleur d’une voix, eut un mouvement d’humanité. Il proposa alors un compromis inattendu: la première phase serait pilote et strictement encadrée, visant à créer des dispositifs d’accompagnement psychologique et social pour toute personne se trouvant exposée par erreur. Il reconnut aussi la nécessité d’espaces d’écoute.

La ville, ce soir-là, frôla l’affrontement et choisit de s’orienter vers une communauté responsabilisée. La décision ne fut pas unanime, mais elle fut structurelle: nulle publication sans accompagnement, nulle sanction sans procédure. Les visages étaient fatigués mais certains sourires revenaient.

Pour Éloïse, ce fut un tournant. Elle avait vu la ville au bord du doute et de la panique; elle vit aussi sa capacité à choisir la responsabilité partagée. Les silences n’étaient plus seulement des choses dont on cherchait la traduction: ils devenaient des actes qui exigeaient du respect. Le quai reprit son souffle, et la mer sembla reprendre ses gestes habituels, comme si la ville elle-même acceptait de se faire cartographier avec lenteur et prudence.

Le choix d’Éloïse face à l’obscur

La soirée qu’Éloïse organisa prit la forme d’un théâtre improvisé sur un petit bateau transformé en scène. Elle invita les habitants à venir à présentations fermées, à s’inscrire, à accepter un accompagnement. Elle savait qu’elle ne pouvait pas dévoiler sa page personnelle sans mesurer les conséquences. Alors elle prit une autre voie: lire des fragments choisis qui ouvriraient une porte à la parole et non à la condamnation.

La scène fut petite et contenue. Les gens s’assirent, certains redoutant, d’autres espérant. Éloïse prit la parole avec sa voix d’habitude retenue et commença à lire. Les fragments étaient courts, muets sur les identités, mais puissants par leur intimité. Elle parla de regrets qui pesaient comme des pierres, de gestes non accomplis qui se répétaient comme des mantras, d’excuses que l’on ne savait comment prononcer.

La lecture ne fut pas un jugement. C’était une invitation à la conversation. Elle proposa ensuite des ateliers, des boîtes d’écoute, des rendez-vous individuels. Les réactions furent multiples: certains pleurèrent, d’autres applaudirent, certains se levèrent et quittèrent la scène. Mathias, présent dans la foule, observa en silence, visiblement déplacé par la forme non technique de l’approche.

Anaïs, enfin, monta sur la scène et parla à son tour. Elle raconta qu’après l’éclatement de son fragment, elle avait cherché un chemin de réparation et qu’elle avait trouvé des personnes prêtes à entendre. Sa voix trembla mais fut ferme: la vérité rendue publique sans accompagnement blesse; la vérité partagée avec soin peut guérir.

La soirée se termina dans un silence chargé et une attente douce. Des gens vinrent s’inscrire aux ateliers. D’autres n’étaient pas prêts. Pour Éloïse, ce fut un moment de bascule: elle avait choisi d’être moteur d’un dispositif qui invitait la parole, mais respectait la volonté des personnes. Sa page personnelle resta pour l’instant dans le carnet, non divulguée, mais elle avait quitté l’impudeur: elle accepta d’être vulnérable publiquement dans sa position de passeuse, montrant que la responsabilité pouvait être partagée.

Dans les jours qui suivirent, certains mirent en œuvre des rituels nouveaux: des cercles de parole, des partitions sonores qui accompagnaient la lecture, des peintres qui traduisaient des fragments en toiles. Le carnet cessa d’être l’instrument d’une révélation brutale pour devenir le catalyseur d’un processus. Éloïse sut alors qu’elle avait choisi la voie de la responsabilité partagée et non l’exposition publique de sa faute. Elle avait accepté sa propre fragilité et invité les autres à faire de même.

Réparations et nouveaux rituels urbains

Les ateliers se multiplièrent. Des artistes, des éducateurs et des thérapeutes se joignirent au projet. Les boîtes d’écoute furent installées dans des espaces publics: une cabine au bord du quai, une niche dans une place piétonne, des bancs avec un micro pour qui voulait parler. Des réparations surgirent, souvent petites et précieuses: un voisin répara une fenêtre brisée, un fils demanda pardon à sa mère et l’emmena au marché, un amant revint pour expliquer et accepter le refus.

La ville s’organisa autour de rituels nouveaux. On inventa des lectures publiques où l’on présentait des fragments transformés en performances, des installations sonores qui permettaient aux personnes d’entendre leur propre voix déformée et aimée. Les silences cessèrent d’être des zones d’abandon pour devenir des possibles cultivés.

Mathias observa ces changements avec un doigt toujours précautionneux de contrôle, mais il fut peu à peu touché par la nature constructive des gestes. Il commença à soutenir les dispositifs municipaux d’accompagnement et proposa des budgets pour les formations de médiation. Sa transformation fut discrète mais significative: d’une posture de crainte il passa à une posture d’écoute institutionnelle.

Des réparations impossibles eurent également lieu. Certaines relations ne se réparèrent pas, mais se transformèrent. Les gens apprirent à composer avec le passé, parfois en acceptant une cohabitation pacifiée, parfois en se retirant. La ville, comme toute ville, fit des compromis.

Éloïse, Théo et Clara inaugurèrent une bibliothèque de paroles volontaires: un espace où chacun pouvait déposer son histoire, après avoir rencontré un médiateur. Le carnet trouva sa place dans ce dépôt, non comme un instrument d’inquisition, mais comme un catalyseur transformé. Il fut présenté à titre historique et accompagné d’une plaque expliquant les principes du consentement.

Le processus fut lent et fragile. Certaines personnes refusèrent d’être accompagnées; d’autres eurent besoin d’années pour approcher leur propre page. Mais, au fil des saisons, des gestes simples se consolidèrent: dire, recevoir, réparer. La ville changea de vocabulaire: au lieu de victoire ou d’humiliation, on parla de responsabilité partagée, d’écoute et d’art comme médiateurs.

Plusieurs histoires furent émouvantes par leur modestie: une ancienne institutrice retrouva un ancien élève pour lire ensemble des extraits; un collectif d’artisans fabriqua des boîtes en bois pour recueillir des mots; un musicien composa des veilles sonores qui accompagnèrent des retrouvailles.

Dans cette lente recomposition, Éloïse trouva un apaisement: elle n’avait pas imposé sa vérité, elle avait construit un dispositif qui transformait les silences en opportunités de responsabilité. La ville n’était pas guérie en un jour, mais elle apprenait à tenir la main de celui qui parlait. Et ainsi les liens, souvent déchirés, commencèrent à se recoudre, lents et patients, comme une couture propre sur un tissu qui a connu la tempête.

La cartographie devenue récit vivant

Le carnet, repositionné sur une tablette de la librairie, était protégé mais visible. Il ne servait plus de clavier d’accusation mais d’archive métamorphosée. Les habitants venaient l’effleurer du regard, lire des extraits encadrés et surtout déposer leurs propres pages dans la bibliothèque de paroles volontaires.

La vie de la ville avait changé. Les soirs au port, on organisait des veillées où l’on lisait des fragments choisis, non pas pour satisfaire une curiosité voyeuriste, mais pour se souvenir que l’être humain ne vivait pas seul. Les gens se présentaient aux ateliers, parfois pour comprendre leurs colères, parfois pour apprendre à demander pardon.

Mathias, qui avait longtemps représenté la peur de l’éclatement, apparut un soir au milieu d’une veillée. Il prit la parole et, d’une voix qui trahit rarement l’émotion, raconta une anecdote de jeunesse: comment il avait lui-même tu une vérité pour protéger. Son intervention fut simple et d’une grande portée: même ceux qui administrent sont habillés d’émotions.

La bibliothèque de paroles devint un laboratoire de formes: performances, installations sonores, dessins et cartes qui transformaient les silences en territoires explorables. Théo monta des enregistrements en bandes qui furent jouées dans la rue, Clara organisa des cycles de lectures, Éloïse anima des ateliers de traduction des silences en gestes.

La dernière scène du roman se déroule lors d’une veillée au port. Les habitants, debout ou assis, se passaient la parole. Certains lisaient leurs pages, d’autres chantaient, d’autres laissaient les sons envahir l’espace. Le carnet reposait sous une cloche de verre, à la fois symbole et mémoire.

Éloïse sentit que quelque chose d’essentiel avait été accompli: la vérité n’était plus un marteau mais un instrument de fabrication commune. Le message central du projet s’était réalisé: la parole donnée et le consentement étaient la condition d’une vraie libération.

La ville garda ses cicatrices mais apprit à les lire sans déchirer. Les habitants se découvraient parfois plus courageux qu’ils n’auraient cru, et la responsabilité collective prit la forme d’un geste quotidien: écouter.

Le roman se ferme sur une image: à l’aube, au bord du quai, une petite foule lit à voix haute ses propres pages. Les mots se mélangent à l’air salin, et la mer répond par un rythme ancien. Éloïse, à côté de Théo et Clara, sent sa voix se fondre dans celles des autres. Elle n’avait pas déclaré sa faute au grand jour, mais elle avait participé à la construction d’un monde où la parole, donnée et écoutée, pouvait réparer.

La cartographie des silences n’était plus un simple objet: elle était devenue un récit vivant, modeste et fragile, où la responsabilité se partageait et où la vérité naissait du consentement et de l’écoute. Le lecteur quittait Saint-Laurent-des-Brises avec l’image d’une ville qui, après la tempête, choisit de réapprendre à parler et à tendre la main.