Entrez dans l’univers énigmatique de ‘La Maison aux Mille Miroirs’, où chaque reflet révèle un monde alternatif. Sophie, héritière d’un manoir chargé d’histoire, doit naviguer entre ces réalités pour se découvrir. Cette histoire soulève des questions profondes sur l’identité et les choix qui façonnent notre existence. En raison de son intrigue captivante, elle nous rappelle l’importance d’être fidèle à soi-même.

L’héritage du manoir aux mille miroirs

Le portail s’ouvrit dans un grincement long, comme si le fer lui-même se souvenait d’un autre âge et hésitait à laisser entrer quelqu’un qui n’avait pas franchi ces haies depuis des années. Sophie resta un instant sur le seuil, la paume posée sur la froideur du battant. L’air de la petite ville contemporaine, clair mais humide, lui fit remonter une mélancolie douce : les maisons, les tilleuls, la boulangerie au croissant encore tiède — tout avait l’apparence d’une vie ordinaire qui avait poursuivi son cours sans elle.

Elle portait autour du cou une petite clé en laiton, héritage d’un grand-père qu’elle avait oublié dans les cartons d’un déménagement. Le pendentif tressaillait contre sa chemise lorsque, poussée par une curiosité discrète et une pointe d’appréhension, elle avança jusqu’au perron. Le manoir se dressait devant elle, vaste, recouvert d’un lierre qui tissait des arabesques sur la pierre. La bâtisse était à la fois familière et étrangère : familière par ses proportions et certaines fenêtres, étrangère par l’abandon qui avait adouci ses angles.

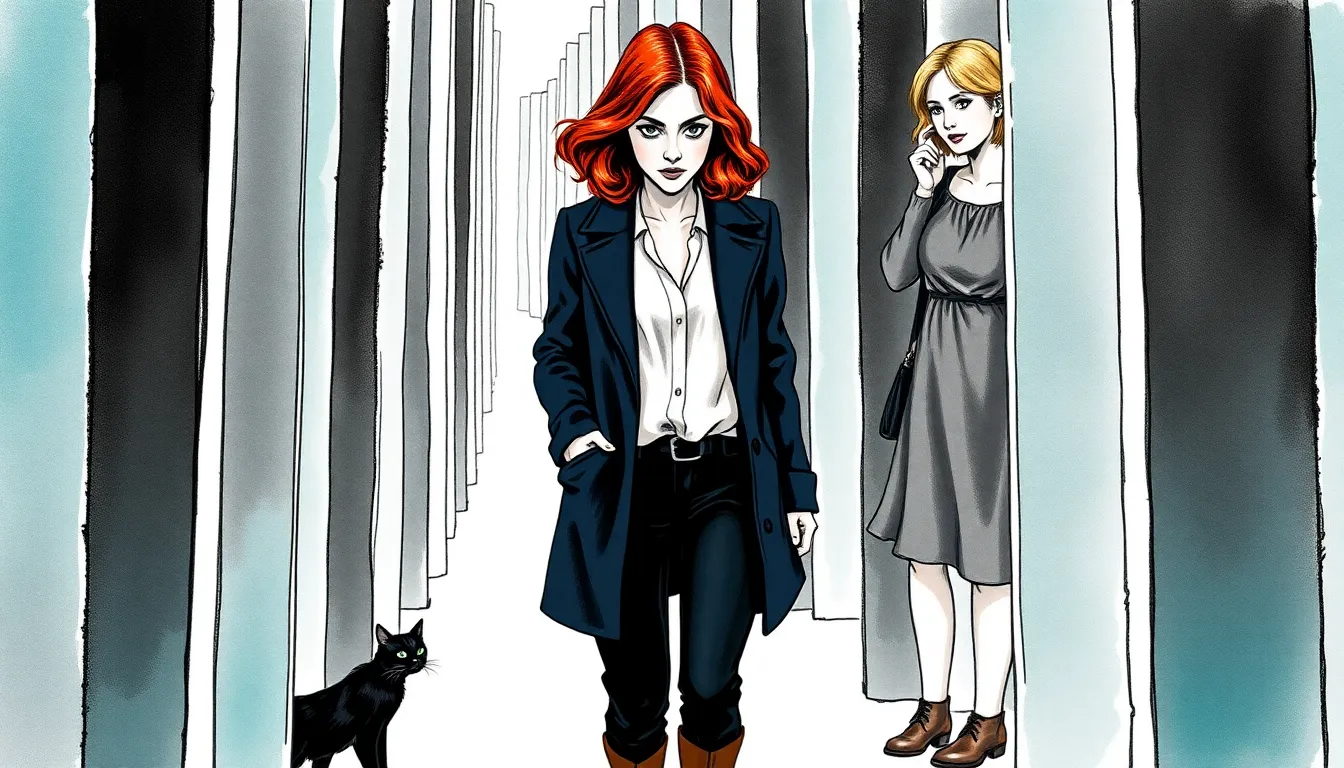

« Alors c’est ici, » murmura-t-elle, comme pour croire au récit qui lui était parvenu quelques jours plus tôt — une lettre factuelle du notaire, des lignes sèches qui indiquaient qu’un bien familial lui revenait. Elle entendit une autre respiration derrière elle. Camille, qui avait grandi deux rues plus loin et qui tenait aujourd’hui la librairie du centre, se tenait dans l’ombre d’un if, les bras croisés, le visage éclairé d’une curiosité inquiète.

« Tu n’avais pas l’air d’y croire au téléphone, » dit Camille. Sa voix était basse, posée, et contenait la pudeur des gens qui savent rester présents sans envahir. Sophie sourit, un peu maladroitement. « Je n’y croyais pas vraiment. Et puis voilà. »

Le hall d’entrée les accueillit avec une fraîcheur presque sacrée. La poussière formait un voile qui dansait dans les rayons de lumière ; le parquet gémit sous leurs pas. Mais ce qui retint leur regard fut le labyrinthe des miroirs : des cadres patinés, du mercure terni, des glaces aux filets d’argent craquelés. Chaque surface renvoyait une image semblable et pourtant légèrement décalée, comme si le temps y avait laissé ses empreintes en négatif.

Sophie sentit, à la vue de ces surfaces multiples, un frisson qui n’était pas seulement dû au courant d’air. Les miroirs ne renvoyaient pas seulement l’ombre du hall ; ils effleuraient des possibles. Un reflet lui montra sa silhouette, mais avec une fenêtre ouverte derrière elle donnant sur un lac familier ; un autre la montra, vêtue d’une robe simple, tendant la main vers un enfant dont elle ne reconnaissait pas le visage. Les images se chevauchaient, se reculaient, comme des vagues de lumière qui ne savaient à quelle rive s’appuyer.

« C’est… étrange, » souffla Camille. « On dirait qu’ils jouent avec la mémoire. »

Sophie s’approcha d’un miroir plus ancien, son cadre sculpté d’entrelacs floraux érodés par le temps. Elle posa la main sur le verre ; la surface vibra presque imperceptiblement, comme une peau qui retiendrait un souffle. Le reflet oscilla : d’abord la pièce telle qu’elle la voyait, puis, en un instant, une scène où elle n’avait jamais quitté la ville natale — un été au bord du lac, des visages amis au marché, la fenêtre de sa chambre d’enfant. Une autre image surgit, plus domestique encore, où elle portait une alliance et riait à la table d’une cuisine qu’elle aurait pu connaître si elle avait accepté l’amour d’un voisin d’autrefois.

Le vertige la saisit. Ce qui la frappa n’était pas la beauté des scènes mais la proximité soudaine de choix qui, jusque-là, étaient restés abstraits. Chaque reflet semblait chuchoter une histoire possible. Dans l’éclat terni d’un miroir, sa vie se déroulait sans éclat spectaculaire mais avec une chaleur sûre ; dans un autre, le succès scintillait sans le partage. Ces éclats ne lui proposaient pas seulement des images : ils lui présentaient des routes tracées par des décisions qu’elle n’avait pas prises.

En fouillant, presque machinalement, sous une latte du plancher qu’elle souleva avec précaution, Sophie trouva un carnet relié de cuir, jauni par l’âge. Les pages étaient remplies d’une écriture serrée, parfois raturée, d’aphorismes et de fragments de récits familiaux. Une note, écrite d’une main ferme et hésitante, disait : « Choisir, c’est accepter d’abandonner. Mais refuser le choix, c’est renoncer à la forme que prendra ton destin. » Un peu plus loin, un passage racontait la fuite d’une femme de la famille, ses amours interrompus et les raisons incomprises de son départ.

Sophie lut à voix basse : « Nos décisions tracent des chemins que nos pas ne connaîtront jamais entièrement. » Le carnet n’offrait pas de solution ; il posait des jalons. Les mots semblaient destinés autant à consoler qu’à provoquer : ils faisaient sentir la responsabilité et la liberté contenues dans un simple acte de volonté.

« C’est comme si quelqu’un avait voulu laisser la maison pleine de réponses sans expliquer les questions, » dit Sophie. Elle approcha la plume d’un miroir fissuré et, sans vraiment savoir pourquoi, écrivit une ligne dans la marge du carnet : « Regardez-moi, mais laissez-moi choisir. » L’encre trembla légèrement — ou peut-être était-ce sa main.

Autour d’elles, les miroirs continuèrent de tanguer entre réalité et fragment. La curiosité dominait en Sophie, mêlée à une tension sourde : elle sentait déjà le vertige de la multiplicité des chemins. Chaque image retenait une part d’attraction et une part de menace, comme si chaque possible pouvait la séduire jusqu’à l’effacement. Pourtant, au creux de cette agitation, une pensée revenait et se précisait en filigrane : rester fidèle à soi, quoi qu’elle choisisse, serait la boussole qui donnerait sens à son destin.

Un chat noir, surgissant d’une pénombre, glissa auprès de ses bottines et se frotta en ronronnant contre sa jambe. Sophie sourit, surprenant dans ce petit geste une promesse presque enfantine de consolation. Elle rangea le carnet dans sa besace de cuir, serra la clé contre sa poitrine et, regardant une dernière fois les surfaces multiples, murmura : « Demain, j’explorerai l’un d’eux. »

Elle eut l’impression, en se détachant du premier miroir, que la maison retenait son souffle. Le manoir aux mille miroirs venait de poser ses premiers enjeux : qu’elle commence par la nostalgie, le succès ou la famille, Sophie comprit que ces reflets n’étaient pas des pièges mais des éclats destinés à l’éclairer. Elle referma la porte du hall derrière elle avec la détermination encore fragile d’une femme qui sent le poids de ses choix et la nécessité de rester fidèle à la personne qu’elle est.

Le miroir de la ville natale et la nostalgie réfléchie

La lampe du hall diffusait une lumière jaune, comme si le temps avait décidé de s’attarder. Sophie sentit sous ses doigts la nervure froide du cadre en bois poli ; la surface du miroir, tachée d’argent et d’images passées, paraissait plus profonde que le verre. Un souffle, presque imperceptible, parcourut le couloir. Nocturne frotta sa jambe puis se lova en cercle à ses pieds. Derrière elle, Camille se tenait en retrait, le visage fermé mais attentif, comme on attend le glissement d’une révélation.

« Approche, » murmura Sophie sans s’en rendre compte, comme si la consigne venait d’un endroit plus ancien que leurs voix. Elle posa la paume sur la glace. La matière ne résista pas : le miroir s’ouvrit non pas sur un autre monde fantastique, mais sur une maison familière, intacte et ordinaire, dont la simplicité disait davantage qu’une fête de lumière.

Au début, ce furent des images fragmentaires, des éclats qu’on rassemble à la manière d’un collier. Un été au bord du lac : la lumière qui danse sur l’eau, une couverture qui grince, des rires qui se répondent. Le marché du samedi, les étals colorés, une conversation légère avec la boulangère qui connaissait le prénom de chaque client. La fenêtre d’une chambre parentale entrouverte où une odeur de lessive sèche et de tisanes flottait comme un souvenir. Ces gestes répétés, ces visages connus, composaient une chorégraphie quotidienne, stable et routinière.

Elle se vit là, dans ce reflet, au pli d’une vie qui n’avait pas choisi l’aventure. Ses mains semblaient être celles d’une femme dont les jours s’ordonnaient autour de petites certitudes : du pain acheté frais, des dimanches sans agenda, la chaleur d’un foyer prêt à l’heure. Il y avait dans ce portrait une attendrissante obsolescence — une beauté douce, presque aristocratique, et pourtant une impression d’étroitesse, comme si la maison avait des murs trop bas pour les pensées qui l’avaient conçue.

Sophie retira sa main, comme si le contact avec le monde alternatif l’avait chauffée puis laissé plus froide encore. « C’est moi… et ce n’est pas moi, » souffla-t-elle. Ses mots se perdaient dans le bois ancien. Camille, sans l’interrompre, fit un pas en avant : « Tu as l’air d’y tenir. »

Dans le reflet, une scène se déroula plus longue, plus insistante : la version d’elle qui n’était jamais partie cueillait des fleurs au bord du lac, échangeait des nouvelles au marché, revenait le soir devant une cuisine accueillante. Le sourire qui habitait ce visage était serein, sans doute sculpté par l’habitude. Mais il y avait aussi, entre les rires, une plume d’ennui. Un soir, la même femme, assise à la fenêtre, regarda la rue s’éteindre et sembla compter les lambeaux du temps. La sécurité et la prévisibilité cohabitaient avec une lassitude qu’aucun visage ne cherchait à cacher.

Sophie sentit monter en elle une nostalgie si douce qu’elle faillit la confondre avec du regret. Elle était surprise par la vigueur de cette émotion : elle n’avait pas imaginé que le simple spectacle d’une vie renoncée puisse lui être à la fois consolant et étrangement étranger. Qui était cette femme qui aurait choisi la stabilité ? Et qui était celle qui avait fui, se précipitant vers des villes, des projets et des promesses incertaines ?

Les images ne se contentaient pas de glisser devant ses yeux : elles interrogeaient. Un fragment s’arrêta sur une dispute légère, vite éteinte par un sourire. Un autre montra une fête de voisins où la conversation ne franchissait jamais le seuil des convenances. Ces détails pesaient comme des indices. Sophie comprit, avec une clarté qui la surprit, que la vie apparente, belle et protégée, recelait aussi des compromis et des petites morts silencieuses — des renoncements si infimes qu’on ne les reconnaissait qu’en regardant du dehors.

« Nous choisissons, » dit-elle finalement à voix haute, plus pour elle-même que pour Camille. « Nous choisissons et ensuite nous vivons avec ce que nous avons façonné. » Le carnet trouvé la veille, serré dans son sac de cuir, vibra contre sa hanche comme un embarras de vérité. Le message central, celui qui commençait à se dessiner entre les miroirs du manoir, lui revint en écho : nos choix façonnent notre destin ; rester fidèle à soi exige du courage.

La tension sourde qui la traversait n’était ni tout à fait douleur ni tout à fait allégement. Elle ressentit la responsabilité de ses propres décisions : chacune avait un prix, et chacun de ses pas l’avait menée à quelque chose qu’elle ne pouvait plus ignorer. Regret et fierté se confondaient ; l’identité, ce mot qu’elle croyait connaître, se révélait être un tissage fragile de renoncements, d’appels et de fidélités à soi parfois contradictoires.

Nocturne leva la tête et miaula, comme pour rompre le charme. Camille posa une main sur l’épaule de Sophie sans insistance et dit : « Ce miroir te montre ce que tu aurais eu. Il ne te dit pas si tu aurais été plus heureuse. » Ces mots, simples, furent pourtant une lame qui ouvrit une brèche : bonheur et sécurité n’étaient pas synonymes, et la certitude n’abolissait pas la question.

Sophie recula lentement, le cœur encore battant. Le reflet se referma, la laissant devant le verre désormais froid et muet. Elle respira longuement ; un mélange d’émerveillement et de tension la traversait. Il y avait dans cette vision une douceur qui appelait à la consolation, mais aussi une mise en garde : se contenter des chemins tout tracés pouvait apaiser la peur sans nourrir l’âme.

En serrant la clé en laiton qui pendait à son cou, Sophie se fit la promesse silencieuse de ne pas fuir ni se complaire. Elle savait désormais que chaque miroir dévoilerait à la fois un prix et un gain, et que sa tâche serait de reconnaître ce qui, en elle, demeurait non négociable. « Il me faut voir les autres, » murmura-t-elle. Les mots portèrent la détermination d’une femme qui venait d’entendre, pour la première fois, la voix persistante de sa propre identité.

Alors qu’elle s’éloignait, Nocturne glissa à côté d’elle, comme un guide noir. Le couloir reprit sa respiration lente ; les cadres, les cadres usés et les éclats d’argent attendaient ailleurs leurs révélations. Sophie partit vers les autres miroirs, secouée mais résolue, prête à poursuivre l’exploration de ce qu’elle avait sacrifié et de ce qu’elle avait gagné — prête, surtout, à apprendre à choisir en se respectant.

Le reflet du succès et la solitude masquée

Le miroir se tenait là, plus haut que les autres, sa bordure ciselée d’une frise d’argent où de minuscules feuilles semblaient bouger sous la caresse de la lumière. Sophie s’arrêta devant lui comme devant une scène à laquelle elle n’était pas conviée : la surface, au lieu de renvoyer le hall patiné du manoir, livrait l’image d’une vie brillante et polie. Une silhouette qui lui ressemblait — même cicatrice, même regard — montait sur une estrade. Les flashs crépitaient, des discours mesurés traversaient la pièce, et des trophées s’alignaient sur une étagère claire, témoins d’une ascension dont elle connaissait le prix sur le bout des doigts.

Nocturne, le chat noir, frotta sa jambe et renifla l’air chargé d’un parfum citadin : cuir neuf, café tardif, encens d’hôtel de prestige. Camille resta un pas en arrière, les doigts effleurant nerveusement le cadre argenté. « C’est… toi ? » murmura Sophie sans détacher les yeux. Sa voix sonna étrangère à ses oreilles, comme si elle venait d’un autre âge.

La version d’elle dans le miroir avançait dans des couloirs minimalistes, les murs couverts d’articles de presse encadrés où l’on lisait des titres flatteurs. On la voyait accepter un prix, prononcer un mot de remerciement en regardant la salle avec cette assurance que donnent les réussites publiques. Puis l’image bascula sur un intérieur : un appartement citadin d’une rigueur élégante, où chaque objet semblait avoir été choisi pour son silence. Une table en bois clair, une chaise isolée, une robe suspendue derrière une porte. Une tasse abandonnée sur le plan de travail. Le lieu respirait la réussite et le vide à parts égales.

Le contraste la frappa plus fort qu’elle ne l’aurait cru. Dans le reflet, il y avait des soirées de conférences, des cocktails où l’on s’échangeait des cartes et des compliments mesurés ; et puis des nuits où le seul son était le tic-tac d’une horloge, où le téléphone vibrait dans le vide et où personne ne répondait au bout du fil. Sophie vit, en un éclair, des numéros non renvoyés, des invitations refusées, des anniversaires dont elle avait oublié la date. Les images ne demandaient pas pardon : elles posaient, simplement, ce qu’elle avait donné et ce qu’elle avait reçu en retour.

Elle se rappela ses années d’études — les bibliothèques désertes à l’aube, les cafetières qui tournaient sans répit, les choix tranchés au nom d’un objectif lointain. Le déménagement en ville, la promesse faite à elle-même de ne jamais revenir sur les décisions qui la mèneraient plus loin. Des nuits blanches, des amitiés laissées au bord des quais, des amours diminués par la distance et l’indifférence : tout cela formait la trame d’une ascension silencieuse. À mesure que le miroir déroulait ces fragments, une tension sourde se déposait dans sa poitrine.

« Elle a l’air accomplie, » dit Camille, la gorge serrée. « Mais regarde cette chaise vide… »

« Oui, regarde cette chaise vide, » répéta Sophie en laissant sa main effleurer la glace. Le contact fut froid, presque glacial, et le reflet sembla retenir son souffle. Elle pensa à la responsabilité attachée à chaque choix : les renoncements consentis, les sacrifices qui semblaient valables au moment où ils étaient faits, et qui, rétrospectivement, portaient parfois l’odeur amère d’une dépossession. Dans le miroir, la version qui avait tout sacrifié pour la carrière paraissait sereine — mais le silence de son appartement en disait plus long que toutes les photographies de cérémonie.

Des petits détails, d’abord privés, firent vaciller la scène : un téléphone qui sonnait sans réponse, un verre posé près d’une fenêtre où la pluie dessinait des stries, une paire de chaussures restée dans l’ombre, inutilisée. Sophie sentit la fascination la gagner comme une musique irrésistible ; pourtant l’émerveillement était entremêlé d’une peur aiguë, celle d’une identité qui s’effiloche pour laisser place à l’image attendue par les autres.

Elle se vit, dans un fragment, refuser un dîner où des amis voulaient célébrer une promotion modeste mais sincère. Elle se vit envoyer un message sec où un mot tendre aurait été mieux, elle se vit s’excuser d’une absence sans donner de raison. Les choix se dessinaient, nets et froids, comme des pierres posées lourdement sur un chemin qui n’était pas nécessairement le sien. Le destin, comprit-elle, n’était pas un don ; il se construisait, pierre après pierre, et chaque pierre portait son nom.

« Nos choix nous façonnent, » murmura Camille, plus pour elle que pour Sophie. La phrase résonna dans le hall. Sophie l’entendit, la sentit comme une balance qui bascule. Elle pensa aux responsabilités : envers soi-même d’abord, envers les autres ensuite. Était-il possible d’atteindre la reconnaissance sans trahir sa vérité ? Était-il soutenable d’être admirée et pourtant invisible à ses propres besoins ?

Le reflet continua de l’observer. À un moment, la version citadine posa sa veste sur la chaise vide, contempla longuement une photographie encadrée — on ne voyait pas bien qui y figurait — puis la rangea dans un tiroir et, sans un regard, prit son sac. La scène était d’une ordinaire cruauté : l’image d’une vie organisée pour briller mais qui se fermait sur elle-même comme une main refermée sur un trésor qu’on ne peut plus partager.

Sophie recula d’un pas. Nocturne, sur ses talons, feula doucement, comme pour rappeler la chaleur d’une présence. Elle pensa à sa propre voix, à ses rires, à la possibilité de concilier l’ardeur professionnelle et la douceur des relations humaines. Ce n’était pas une simple équation ; c’était une question d’intention, de limites posées, de fidélité à un noyau intime. Le message, là, dans la lueur argentée, s’imposa sans détour : nos choix façonnent notre destin, et rester fidèle à soi-même n’est pas un luxe mais une nécessité.

Elle demeura un long moment immobile, absorbant à la fois l’admiration pour la réussite du reflet et la crainte pour la solitude qu’elle révélait. Puis, lentement, presque par respect, Sophie posa la paume sur le cadre. Le froid de l’argent glissa jusqu’à son poignet. Elle retira sa main, comme si le miroir avait failli aspirer une partie d’elle-même.

« Je ne veux pas perdre qui je suis, » souffla-t-elle. Camille prit la main de Sophie dans la sienne, un geste simple mais ancré. « Personne ne te demande de renoncer à tout pour exister », répondit-elle. « Mais tu dois savoir ce que tu es prête à donner. »

La curiosité, la tension, l’émerveillement et l’introspection avaient trouvé leur point de convergence. Sophie regarda une dernière fois la scène, y inscrivit sans le vouloir la trace de sa propre hésitation, puis, d’un mouvement déterminé, elle ferma le miroir. Le bruit sec du panneau qui se replie résonna comme une petite mise en garde. Elle retira la clé en la touchant de ses doigts, posa sa main sur le collier de laiton qui reposait contre sa poitrine, puis se détourna.

Elle marcha vers le couloir, où d’autres glaces attendaient, et emporta avec elle ce mélange de fascination et d’avertissement. La quête n’avait rien perdu de sa promesse : comprendre quelles pierres jeter sur le chemin et lesquelles, au contraire, garder pour cimenter sa vérité. Un pas après l’autre, Sophie s’enfonça dans le labyrinthe du manoir, consciente que chaque reflet lui demanderait, à sa manière, de choisir.

Le miroir de la famille et le pacte silencieux

Le couloir latéral du manoir semblait vouloir garder ses secrets à l’écart du grand hall. C’était un espace étroit, où la lumière filtrait par une lucarne haute et où la tapisserie, jadis flamboyante, gardait la mémoire des mains qui l’avaient froissée. Coincé entre une console aux tiroirs grinçants et un porte-chapeaux bancal, un petit miroir tenait compagnie à l’obscurité. Sophie s’arrêta devant lui comme on s’arrête devant une présence connue et pourtant inconnue : le cadre était simple, le verre légèrement voilé, mais l’image qu’il renvoya la saisit davantage que tous les miroirs précédents.

Dans la surface réduite, un foyer battait doucement. Elle se vit mère, simplement mère — une cuisine en désordre mais vibrante, une grande table éraflée où des enfants riaient et se disputaient pour un morceau de pain, une femme à la fenêtre essuyant la vaisselle d’un geste familier. La scène respirait la tendresse : une main qui se tend pour attraper un bol, une autre qui relève une mèche de cheveux sur le front d’un garçon, un coucher où l’on chuchote des espoirs comme on berce des rêves frêles. Tout cela avait l’air d’une promesse douce et persistante.

Pourtant, sous la chaleur des gestes, Sophie perçut les accords muets qui tiennent les familles debout. Une porte entrebâillée laissa voir, sur une étagère, des brochures de voyages jamais réservés, un carnet de notes abandonné, un violon recouvert d’une housse. Des soirées interrompues, des soirées de travail troquées contre des devoirs à corriger ; des passions mises en veilleuse pour que d’autres puissent grandir. La beauté de la scène n’était pas immaculée : elle était tissée de concessions et de renoncements que personne ne chantait à pleine voix.

« On s’habitue, » souffla une voix derrière elle. Camille se tenait dans l’ombre du couloir, son regard posé sur le miroir. « On adapte ses rêves. On échange certaines routes contre d’autres qui paraissent plus sûres. »

Sophie tourna le visage vers elle, la bouche presque pleine de la phrase qu’elle n’osait pas prononcer. « Et si ce que je veux est un mélange des deux ? » demanda-t-elle. « Peut‑on concilier la fidélité à soi et la tendresse quotidienne sans se trahir ? »

Camille posa une main légère sur l’épaule de Sophie, comme pour lui rappeler qu’elle n’était pas seule dans l’incertitude. « Il n’y a pas de modèle, » dit-elle. « Il y a des pactes silencieux que l’on conclut pour protéger, pour aimer. Mais il y a aussi des lignes que l’on refuse de franchir. »

Devant le petit verre, Sophie se vit répéter des gestes qui revenaient comme des refrains : une dispute qui s’éteint par fatigue plutôt que par réconciliation ; une main qui se tend et une autre qui hésite ; des nuits où les espoirs se murmurent à demi-mot. Chaque image semblait lui rappeler que choisir, c’était accepter une série de compensations. Le tableau d’une vie aimante s’avérait ainsi plus nuancé qu’un simple conte : il portait des ombres, des renoncements et, parfois, des économies d’âme.

Elle pensa à sa carrière — aux vacances sacrifiées, aux prix peut-être non remportés, aux livres qu’elle n’écrivit jamais — et à la crainte sourde de regretter l’une autant que l’autre. L’idée que nos décisions sculptent notre destin la frappa soudain avec une clarté froide et consolante : rester fidèle à soi-même ne supprime pas la peine, mais elle évite la trahison de l’essentiel. « Nos choix façonnent notre destin, » murmura-t-elle, presque comme une formule pour se donner du courage. « Il faut, avant tout, rester fidèle à ce que l’on est. »

Nocturne, silencieux témoin, frôla sa cheville et leva les yeux vers elle comme pour l’encourager à entendre cette vérité sans la philosopher trop longtemps. Sophie passa la paume sur la glace du miroir ; la surface était tiède, comme si la vie qu’elle contemplait continuait de palpiter derrière le verre. Elle retira la main et sentit dans sa poche le poids familier de son médaillon en laiton — une clé et l’écho d’un passage, d’un choix.

La mélancolie qui l’envahit n’était ni amère ni défaite : elle était douce, pleine de nostalgie et d’une lueur persévérante d’espoir. Elle comprit que l’unité n’existait pas dans l’absence de sacrifices mais dans la cohérence de ceux-ci avec ce qui la rendait entière. Avant de s’éloigner, elle se permit un dernier regard sur le foyer, sur ces petites victoires quotidiennes, et se demanda si elle saurait bâtir une vie où ses désirs ne seraient pas des traitres déguisés.

Camille l’attendait à l’embrasure, et ensemble elles reprirent le chemin du hall. Les miroirs avaient encore des histoires à offrir — certaines lumineuses, d’autres plus troubles. En avançant, Sophie sentit la détermination se frayer un chemin au milieu des doutes : elle irait voir ce qui se cachait derrière le verre fendu au fond de la galerie. Peut-être y trouverait-elle les conséquences plus épaisses, les choix moralement ambigus qui mettraient son projet de vie à l’épreuve. Elle hocha la tête, prête à écouter, prête à choisir, consciente que rester fidèle à soi-même resterait son nord même lorsque la route se ferait moins claire.

Le miroir des choix moralement ambigus

Le couloir latéral était plus froid que les autres, comme si le manoir avait retenu son souffle. Sophie s’y engagea sans bruit, son sac de cuir balançant contre sa hanche, la clé en laiton reposant contre sa poitrine comme un petit verdict. Nocturne, fidèle et silencieux, la précéda d’un pas léger, ses yeux émeraude réfléchissant la lueur vacillante des chandelles. À mi-parcours, derrière une tenture raillée, elle aperçut le miroir : plus petit que les autres, l’armature à peine ornée, la surface fendillée en une toile de craquelures qui semblait boire la lumière. Le verre, rétréci par le temps, tira les images vers le centre, les compressant jusqu’à les rendre aiguës, presque douloureuses.

Elle s’arrêta. Ce n’était pas un reflet ordinaire qui l’attendait, mais une fenêtre vers des vies où ses choix avaient pris des formes qu’elle n’avait pas imaginées. Les scènes tremblaient, découpées par les lignes du verre comme des coupures sur une peau sensible. Les couleurs — si l’on pouvait dire qu’il y en avait — étaient tirées vers le rouge sombre, comme si le miroir mettait à nu le prix de chaque décision.

La première image montra une pièce surchauffée, une table renversée, des visages fermés. Une version d’elle-même, plus âgée, parlait d’une voix qui n’était plus la sienne : « Je l’ai protégé, je lui ai menti pour qu’il puisse partir. » On voyait l’homme partir, puis, en écho, une lettre qu’elle n’avait pas envoyée, un nom rayé sur un dossier. Le visage de la femme dans la vitre se durcit ; ses mains, dans le reflet, tremblaient tandis qu’elle fermait la porte sur quelqu’un qui ne trouverait jamais sa vérité. Sophie sentit un vertige : la « protection » avait exigé le silence et avait étouffé une autre vie.

Dans une autre fissure, un fragment montrait la ruse d’une compromission : elle, à une table d’assemblée, acceptant une décision politique au nom d’un proche menacé. On voyait la reconnaissance de certains et la désolation d’autres. Une voix hors-champ disait : « C’était pour que les enfants aient à manger », mais dans les yeux de ceux trahis on lisait la trahison, et, derrière, la solitude qui grandissait comme une tache d’encre. Ce qui avait sauvé une famille avait déchiré une communauté. Sophie sentit le sol se dérober sous la certitude que l’intention bonne ne rend pas toujours l’acte pur.

Les images suivantes étaient plus crues encore : une version d’elle-même qui avait dissimulé un adultère pour préserver l’image d’un couple, et qui s’était réveillée, des années plus tard, étrangère à l’enfant qui avait grandi, étranger à sa propre tendresse ; un autre fragment montrait un mensonge inventé pour épargner une personne d’une douleur aiguë, et la conséquence, lente et sournoise, était ce que le miroir aimait révéler — l’érosion progressive de la confiance, la métamorphose des êtres qui avaient été recalibrés pour survivre dans un mensonge.

« C’est… » murmura Sophie, incapable de finir la phrase. Son propre reflet, divisé en centaines d’éclats, la regardait avec des yeux qu’elle n’approuvait pas toujours. Elle sentit la culpabilité serrer sa gorge, une main invisible posée sur son cœur. Camille arriva à ses côtés, la main déjà tendue, comme pour amortir une chute à venir.

« Tu vois ? » demanda Camille d’une voix à la fois inquiète et ferme. « Ce miroir ne te montre pas des punitions, Sophie. Il montre des conséquences. »

« Des vies où j’ai pensé faire le bien, » répondit Sophie, la voix brisée mais lucide. « Où j’ai renoncé à moi pour sauver un autre. Et pourtant… regarde. Regarde ce que cela a coûté. »

La fissure du miroir concentra une scène qui laissa Sophie sans souffle : elle, refusant de dire la vérité au sujet d’une affaire qui, si révélée, aurait ruiné un innocent mais sauvé de puissants. Les visages des victimes, dans le reflet, ne disparaissaient pas ; ils s’incrustaient, fantômes silencieux, réclamant reconnaissance. Les mains de la Sophie du miroir tremblaient quand elle signait des documents qui scellaient le destin d’autres vies. L’image ne jugeait pas, elle montrait la mécanique implacable des choix.

La tension monta, compacte et presque physique. Sophie sentit la décision de ses propres mains devenir lourde, comme si chaque objet qu’elle touchait pouvait se transformer en outil de pardon ou en arme de trahison. Nocturne, inquiet, creusa ses griffes dans le tapis ; il plissa les yeux et se colla à la jambe de Camille, comme pour dire que le monde réel existait encore au-delà du verre.

« Peut-on sacrifier une part de soi pour le bien des autres sans perdre son âme ? » Sophie formula la question à haute voix, non pour que le miroir réponde, mais pour que sa voix la traverse. Elle sentit la pièce se resserrer autour de ces mots. Ils étaient simples, et en même temps impossibles.

Camille ne répondit d’abord que par un silence long, pesé. Puis : « Je pense que tout dépend des limites qu’on se fixe. On peut renoncer à une chose, supporter une douleur pour autrui, mais si ces renoncements effacent ce qui te définit… alors ce n’est plus du sacrifice, c’est une disparition lente. »

Les images du miroir semblaient approuver et contester à la fois. Certaines versions montraient des visages reconnaissants, des mains qui touchaient avec gratitude ; d’autres montraient des âmes rabotées, des regards perdus dans la foule. Sophie sentit l’angoisse — l’idée que la frontière entre héroïsme et trahison était infime, mouvante, souvent invisible jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Elle fouilla dans sa mémoire, dans les notes du carnet qu’elle gardait serré dans sa sacoche ; des phrases griffonnées, des questions jetées en l’air comme des repères. Le message central, murmuré au fil de ses découvertes dans le manoir, revenait : nos choix façonnent notre destin, et il est essentiel de rester fidèle à soi-même. Elle comprit qu’il ne s’agissait pas d’une règle morale rigide mais d’une boussole intime, fragile et nécessaire.

« Alors il faut des limites, » dit-elle finalement, plus à elle-même qu’à Camille. « Des lignes rouges que l’on refuse de franchir, même pour protéger. Sinon… » Elle ne termina pas. Sa main se serra sur le pendentif en laiton, comme pour ancrer une promesse.

Un reflet la montra s’agenouillant devant une fenêtre, les yeux creusés de fatigue et d’un regret silencieux. Elle sut, avec une certitude qui lui donna presque de la douleur, que certains chemins n’avaient pas d’autre issue que la perte de soi. Mais elle sut aussi que fuir la responsabilité n’était pas la réponse : l’inaction pouvait être une trahison tout autant que le mensonge.

La détermination monta en elle, rude et lumineuse. Elle ne pouvait effacer les scènes du verre, ni promettre qu’elle ne ferait jamais d’erreur. Mais elle put poser un principe : si elle devait sacrifier, ce serait en pleine conscience, en connaissance de cause, et jamais au prix de son intégrité essentielle. Elle n’accepterait pas de devenir méconnaissable sous prétexte de protection. C’était une résolution modeste, peut-être insuffisante, mais la première qui venait du cœur plutôt que de la peur.

Camille approcha, posa sa main sur l’épaule de Sophie et, d’une voix basse, dit : « Alors écrivons ces limites. Plus tard. Pour l’instant, avance sans te laisser engloutir. »

Sophie souffla, et un frisson parcourut le couloir. Dans la surface fendue, une dernière image s’effaçait — un visage apaisé, peut-être de quelqu’un qui avait choisi une autre voie. Elle sentit la curiosité, l’émerveillement et la tension mêlés, comme une matière vive sous la peau. Les miroirs du manoir n’avaient pas fini de parler ; ils commençaient à murmurer.

Elle retira la main du pendentif et posa la paume sur le verre froid, presque comme pour en sonder l’épaisseur. Le contact réveilla quelque chose d’insaisissable. Sans se détacher, elle se tourna vers la succession de reflets qui l’attendaient plus loin, chacun promettant des voix plus proches, des récits qui la forceraient à écouter. Avec Camille à ses côtés et Nocturne qui frottait sa tête contre sa jambe, Sophie sentit la résolution devenir acte : elle poursuivrait l’exploration, mais avec des lignes à respecter. Le miroir se referma, non sur des images, mais sur une décision — fragile, humaine, décidée.

Les reflets qui parlent et la voix de l’intime mémoire

La première fois que Sophie posa la paume sur le verre, ce fut presque par habitude — vérifier qu’il était là, froid sous la peau, fidèle à son cadre de bois noir. Mais le froid remonta en vibrations, comme si la surface n’était plus seulement froide mais vivante, et une exhalaison de mots lui traversa l’oreille, fine comme un fil de soie : « Souviens-toi. »

Nocturne glissa entre ses jambes, ondulant comme une ombre familière. Camille resta un peu en retrait, la main crispée sur la lanière de son sac, les yeux cherchant à comprendre ce que les lèvres de Sophie ne souhaitaient pas encore formuler. Dans les miroirs autour d’elles, des scènes qu’elle connaissait — mais détachées, modifiées — s’animaient et semblaient se pencher pour mieux lui parler.

« Pourquoi es-tu partie ? » demanda une Sophie au coin du miroir, celle qui conservait sa maison de province et ses dimanches au bord du lac. Sa voix avait la patine des après-midi tranquilles. « Ici il y a des racines, des visages qui te reconnaissent même quand tu mens au monde. »

Sophie secoua la tête. « Parce que je voulais savoir qui j’étais au-delà des gestes appris. Parce que rester était une réponse trop facile. »

À gauche, une autre Sophie — hautaine, élégante, vêtue d’un tailleur qui brillait dans un appartement vitré — posa ses mains sur ses hanches et répliqua d’un ton sec : « Et abandonner l’ambition ? Abandonner l’art de transformer le monde par le travail ? Tu te moques de ce que nous avons construit. Les prix, la reconnaissance… tout cela a un prix, mais n’est-ce pas mieux que la fadeur ? »

Les voix se succédaient comme des vagues contraires : douceur de la famille, éclat du succès, silence du sacrifice, culpabilité des compromis. Parfois les répliques venaient en fragments, des lambeaux de phrases qui se superposaient : « J’ai choisi pour toi », « Tu étais trop lâche », « J’ai protégé des cœurs », « J’ai cédé pour que d’autres vivent ». Le manoir, jusque-là complice, devint juge et témoin.

Sophie sentit la pièce se resserrer. Les miroirs n’étaient plus de simples surfaces : ils ouvraient des bouches, formaient des poings, tendaient des mains. Lorsque sa main glissa d’un cadre à l’autre, chaque contact réveillait une mémoire. Des décisions anciennes — refus, acceptation, silences — lui revenaient, prononcées à voix haute par des voix qui n’étaient qu’elle. Ce chœur intérieur, à la fois intime et étranger, la fit vaciller.

« Reste, » susurra soudain un reflet avec une insistance qui n’était plus seulement persuasive mais possessive. Le ton changea : il n’y avait plus l’éclairage doré d’un foyer rêvé ni la froideur du salon d’apparat, seulement une invitation qui ressemblait à de l’oubli. « Tu peux t’ancrer ici. Nous te garderons. »

Un frisson la parcourut. Sophie recula d’un pas comme si le miroir avait tendu la main et voulu la retenir. La sensation fut presque physique : la vitre opposée sembla aspirer sa manche, ralentir son mouvement, comme si l’air devenait sirupeux. Elle comprit alors, d’un coup si net qu’il lui fendit la poitrine, que la confrontation interne pouvait se muer en prison douce. Céder signifierait perdre la clause secrète de son identité.

Elle ferma les yeux et, sans stylo ni carnet, écrivit dans sa tête une liste. Lentement, avec la précision d’une sage comptable qui trie l’essentiel du superflu, elle énuméra : liberté — ne pas se sacrifier pour qu’on puisse respirer à ma place ; honnêteté — autant d’avec les autres qu’avec moi-même ; tendresse — ne pas fuir les attaches qui nourrissent ; autonomie — garder la capacité de dire non ; responsabilité — accepter que mes choix touchent d’autres vies. Ces mots firent office de lignes rouges. Elle les sentit s’installer derrière son sternum comme un talisman.

« Et si tu trahis ? » lança la version marquée par des compromis moraux, son reflet fissuré faisant apparaître des éclats rouges comme des souvenirs blessants. « Certaines fois, pour sauver, il faut mentir. Pour protéger, il faut plier. Ne te dis pas que tu peux toujours tout refuser. »

« Non, » répondit Sophie avec une voix qui retrouva sa clarté. « Je n’accepterai pas les compromis qui m’effacent. Je peux protéger, mentir même, mais pas au point de n’être plus moi-même. La ligne n’est pas une clôture : elle est un repère. »

Les reflets semblaient sceptiques, puis, comme surpris, hésitèrent. Dans leurs yeux — ou plutôt dans la manière dont la lumière coulait sur le verre — elle lut une reconnaissance confuse : certaines batailles valent qu’on s’y expose, d’autres non. Le débat n’était plus abstraction : il dessinait, palpait, percutait son corps. À chaque négation ou concession, Sophie sentait une petite brûlure, mémoire d’anciennes renonciations.

Camille se rapprocha et posa une main sur l’épaule de Sophie. « Tu dois décider pour toi, pas pour eux, » murmura-t-elle. « Les miroirs te donneront toujours des versions qui te flattent ou te reprochent. Mais la voix la plus fidèle est la tienne, celle qui tient ces lignes. »

Sophie sourit, un mouvement doux, presque étonné. Elle replaça sa paume sur le verre et, cette fois, ce fut une parole claire qui sortit, non d’un reflet mais d’elle-même : « Je choisis la cohérence. Je choisis d’avancer en gardant ce qui me rend entière. »

Autour d’elles, les miroirs retinrent leur souffle. Certains se firent plus calmes, d’autres murmurèrent encore, mais la pression avait diminué — non parce que les voix avaient disparu, mais parce que Sophie avait dressé ses frontières. Elle avait reconnu les tentations séduisantes et les pièges compatissants, et avait nommé ce qu’elle ne tolérerait pas : l’effacement de soi.

Alors qu’elles quittaient le couloir, Nocturne pressa sa tête contre la jambe de Sophie comme pour sceller l’accord. Le manoir sembla reprendre sa respiration. Mais dans l’air restait la promesse d’une épreuve à venir : les couloirs allaient peut‑être se multiplier, les miroirs se dresser davantage, et la voix de l’intime mémoire, désormais plus assurée, devrait tenir face à l’architecture changeante qui viendrait.

Le labyrinthe de glaces et la décision qui pèse

Les couloirs semblaient s’étirer comme une respiration lente et capricieuse ; une aile du manoir se déployait, se recomposait, et chaque seuil révélait une autre rangée de miroirs. L’air était plus frais qu’à l’instant précédent, chargé d’une vapeur qui perlait sur le mercure ancien et dessinait des halos incertains. Sophie avança, la main serrée sur la lanière de son sac, Nocturne glissant devant elle comme un avant-goût de clair-obscur. À chaque pas, le paysage se multipliait : corridors qui bifurquaient, portes inexistantes qui apparaissaient, cadres aux ornements usés alignés comme des sentinelles. La curiosité la poussait, mais une tension sourde grimpait à ses épaules — la même tension qu’elle avait déjà reconnue dans les voix des reflets, mais amplifiée par l’espace qui se refermait autour d’elle.

« Reste près de moi, » murmura Camille, sa voix mince contre le chuintement des pas. Elle se tenait derrière Sophie comme une carte humaine, prête à indiquer l’ouverture d’un couloir, le bord d’un tapis. Pourtant, même la présence de Camille n’éteignait pas la singularité de ce chemin. Les miroirs ne montraient plus seulement des vies possibles ; ils offraient des portes illusoires, des seuils qui semblaient praticables puis se transformaient en façades peintes. Sophie comprit, avec une clarté qui glaça d’abord ses mains, qu’il s’agissait d’un labyrinthe d’épreuves intimes : elle pouvait être conduite, accompagnée, mais pas traversée à sa place.

Les premières tentations furent douces. Un miroir lui renvoya l’image d’un atelier baigné de lumière où ses mains tenaient des pages reliées, où son nom figurait sur un panneau sobre. La version d’elle-même souriait, effleurait une pile de livres. À l’angle suivant, un autre reflet offrait un foyer chaleureux, des rires autour d’une table, des fenêtres ouvertes sur un jardin. Chaque tournant proposait une vie plausible mais incomplète, comme si on lui présentait des photographies rognées : séduisantes par fragments, insoutenables en totalité.

« Ils te vendent la possibilité, » souffla Camille. « Mais ils omettent les conditions. »

Les miroirs se firent plus perfides. Certains se couvrèrent d’une brume intérieure dès qu’elle s’en approchait, des nuées flottantes qui murmuraient des promesses et contournaient la question vraie. D’autres renvoyèrent des reflets trop nets, trop séduisants, qui articulaient des paroles qu’elle reconnaissait comme ses peurs : « Tu dois choisir la sécurité », « Tu dois tout sacrifier pour la gloire », « Tu pourrais regretter demain ». Ces voix-là prenaient la mesure de ses angoisses et les retournait contre elle, comme si la maison elle-même connaissait les leviers de son hésitation.

Une épreuve poussa Sophie à s’arrêter. Devant un grand miroir sans fioritures, une porte invisible se dessina dans le verre. Pour la franchir, le reflet posa une question simple et tranchante : « Qu’est-ce que tu refuses absolument de perdre ? » Sophie sentit l’obscurité monter à ses tempes, un vertige de possibles. Elle pensa à ses relations, à sa liberté, à la cohérence de ses gestes, à la voix qui lui avait fait écrire pour la première fois. Les réponses vinrent en éclats : honnêteté, autonomie, la capacité d’aimer sans s’annihiler. Elle murmura ces mots comme on scelle un pacte, et la porte, qui n’avait été qu’un test, resta close ; mais le miroir se fendit d’une fissure lumineuse, comme si la maison acceptait au moins la sincérité de sa réponse.

Les miroirs trompeurs multipliaient leurs stratégies. L’un lui montra une succession de choix immédiats où chaque décision paraissait minimiser l’autre — comme si la vie devait être une série d’exclusions cruelles. Un autre lui renvoya son image dilatée, une Sophie agrandie par la peur, qui répétait les mêmes formules d’abandon qu’elle avait entendues chez d’autres reflets. À mesure que les pièges se refermaient, Sophie apprenait à reconnaître l’odeur de l’illusion : une intensité feinte, des promesses qui appelaient la panique plutôt que la sérénité, des silences artificiels où l’on maquillait la solitude en accomplissement.

« Ce ne sont pas des choix, » dit-elle enfin, la voix plus assurée qu’elle ne l’aurait cru. « Ce sont des peurs qui se déguisent. »

Camille hocha la tête, ses doigts crispés autour d’une poignée invisible. « Elles parlent plus fort que la vérité, » répondit-elle. « Mais la vérité n’a pas besoin de cris. »

Au cœur du labyrinthe, la tension atteignit son sommet. Les couloirs se rétrécissaient, les miroirs semblaient se refermer sur ses pas, et Sophie dut répondre à des questions de priorités qui avaient le goût du couperet. Devrait-elle accepter une carrière qui l’éloignerait de ses affections ? Renoncer à la sécurité pour préserver sa liberté créatrice ? Protéger les siens au prix d’un mensonge qui la rongerait ? À chaque interrogation, un reflet proposait une solution rapide et confortable, mais celle-ci laissait derrière elle une trace d’incomplétude — une chaise vide à une table, une lettre non écrite, des mains qui n’avaient pas appris à reconnaître le visage de l’autre.

Cependant, au milieu de l’angoisse, naissait un autre sentiment : l’émerveillement d’une vérité retrouvée. Elle commença à distinguer les reflets qui parlaient de ses peurs de ceux qui suggéraient son désir profond. Les premiers se pressaient, s’arquaient, exagéraient le manque ; les seconds restaient calmes, silencieux, et offraient des images modestes mais cohérentes. Là où la peur montrait une maison trop pleine d’invités inconnus, le vrai désir lui donnait la vision d’une table autour de laquelle les gens se reconnaissent. Là où la crainte clamait la nécessité de tout sacrifier pour réussir, l’envie vraie laissait entrevoir un coin d’atelier où l’on travaille et l’on revient, où l’on tient le fil de soi sans le rompre.

Un moment de clarté surgit comme une respiration : Sophie rassembla en elle les fragments recueillis, comme on pose des pierres pour former un cairn. Elle nomma, lentement, sans la prétention d’englober toutes les réponses, trois impératifs qui semblaient tenir sa vie ensemble — vérité envers elle-même, relations choisies et nourries, liberté suffisante pour créer. Ces mots ne lui furent pas donnés comme une carte toute faite ; ils furent une intention, un cap fragile mais distinct.

« Alors n’attends personne pour le tracer, » dit Camille, en laissant tomber l’ombre d’une recommandation et l’affirmation d’une confiance. « Marche, même si tu dois d’abord te perdre. »

Sophie sentit la peur et l’espoir comme deux mains qui la secouaient. Elle sut que la décision qui pesait ne serait pas un point final mais une trajectoire à tenir contre les tentations, les regrets et les nécessités. Tandis qu’elle avançait, elle reconnut que la fidélité à soi — plus exigeante que la facilité — serait la boussole qui orienterait chacun de ses pas. Les miroirs, qui jusque-là avaient multiplié les mirages, commencèrent à offrir des reflets moins pressés, moins manipulateurs. Quelques cadres montrèrent des scènes où la cohérence se déployait : des gestes simples répétés dans le temps, des visages qui revenaient, une écriture qui ne trahissait pas son auteur.

Au fond d’un corridor, la lumière changea : elle prit la qualité froide et profonde d’un bassin immobile. Une grande surface, nette et sans cadre, se dressait comme une épreuve ultime — silencieuse, sans promesse ni reproche. Sophie ne la regarda pas comme une autre possibilité fragmentée, mais comme le cœur même du labyrinthe, l’endroit où l’on ne verrait plus de versions divisées mais son propre visage rassemblé.

Elle posa la main sur le verre, sentit le froid et la présence d’une attente. Derrière elle, Camille attendit, sachant que le chemin que Sophie s’apprêtait à parcourir devait être fait seule. Nocturne, depuis un recoin polaire du couloir, fixa l’ouverture comme pour indiquer la route avant de s’évanouir en un mouvement souple vers la clarté.

Un souffle, un accord avec elle-même, puis Sophie croisa le seuil qui menait plus avant : vers le miroir sans cadre, vers la nécessité de nommer enfin ce qu’elle voulait être. Le labyrinthe exhalait encore des promesses et des pièges, mais la décision — fragile et nouvelle — pesait désormais sur ses épaules comme un objet réel, prêt à guider ses pas.

La confrontation finale avec le miroir du vrai visage

Au centre du labyrinthe, le calme était si parfait que l’on eût cru entendre couler une eau invisible. Les murs de verre avaient cédé la place à un espace nu où seules quelques lueurs indigo vibraient comme des tâches de ciel. Le miroir n’avait ni cadre ni rebord ; sa surface s’étendait, lisse et profonde, comme la peau d’un lac à minuit. Sophie s’arrêta à une dizaine de pas, le souffle mesuré, sentant sous ses semelles le léger tremblement du plancher ancien. Nocturne se posa à ses pieds, silencieux témoin aux yeux d’émeraude, tandis que Camille demeurait en retrait, offerte et inquiète, comme une ancre humaine prête à retenir si les eaux s’ouvraient.

Les autres reflets — ces voix, ces visages qui avaient tant parlé et tant tenté — s’étaient tus. Ils semblaient s’être dissous dans la surface, non par disparition, mais par convergence : les éclats divergents se fondaient, et il ne restait que Sophie, entière et nette dans le verre. Cette image n’était ni une promesse ni une menace ; elle était une présence qui attendait d’être nommée. L’instant portait la lourdeur d’une question qu’on pose à soi quand il n’y a plus d’autre interlocuteur que la vérité.

Un vent froid parcourut la salle, comme si le manoir retenait son souffle. Sophie se souvenait, avec une clarté presque cruelle, des miroirs qui avaient offert des vies prêtes à être embrassées : la maison au bord du lac, l’appartement minimaliste, les rires d’enfants, les compromis sombres. Chacun avait réclamé une part d’elle. Ici, au cœur, il n’y avait plus d’appel séduisant ni de piège apparent — seulement l’obligation d’écouter ce qui, au fond, la faisait se sentir entière. Identité, choix, destin : ces mots résonnaient sans artifices.

Elle posa la paume sur l’air face à elle, à quelques centimètres du verre. Le contact manqua et pourtant une chaleur lui remonta aux tempes, comme si nommer revenait à se brûler et à se guérir en même temps. Les souvenirs se succédèrent, non pas sous forme d’images, mais comme des impressions signifiantes : le soulagement d’une décision prise autrefois, la rancœur d’une promesse trahie, l’éblouissement d’une réussite vide. Sophie sentit la tension monter — non la peur des conséquences, mais l’angoisse d’assumer la cohérence de ce qu’elle aimerait devenir.

« Que veux-tu être ? » s’entendit-elle dire, mais la voix n’était pas la sienne uniquement ; c’était la maison, les mondes entrevus, le carnet caché, toutes les petites voix qui avaient jalonné son chemin. Le silence qui suivit fut d’une densité lumineuse. Elle respira et la question se transforma en énoncé intérieur, plus précis et plus ancien que n’importe quel désir passager.

Les mots vinrent, simples et tranchants comme une lame usée : « Je veux une vie fidèle à ce que je reconnais comme mien. » Ce fut dit sans lyrisme, sans besoin de consolations. Sophie sentit l’évidence de ces mots comme une source. Ils n’excluaient ni la peine ni la renonciation : garder sa cohérence ne promettait pas l’absence de regrets, mais garantissait la dignité du chemin parcouru. Elle accepta cette vérité — que certains choix blesseront, que certains visages de son passé garderont une couleur de perte — et sourit, non pas d’allégresse, mais d’une reconnaissance calme.

Camille fit un pas, la voix cassée d’émotion : « Tu n’es pas seule. » Sophie secoua la tête, légère, parce que le mot « seule » avait changé de sens. Elle était seule pour nommer, pour décider, mais cette solitude n’était plus une incapacité : elle s’était muée en autorité intérieure. Nocturne remua et laissa échapper un petit miaulement aigu qui parut reconnaître l’instant comme solennel.

Dans le miroir, son visage se détacha, non plus morcelé par d’autres possibles, mais apaisé par une cohérence nouvelle. L’introspection avait lavé les derniers résidus d’illusion ; l’émerveillement qui restait n’était pas celui des promesses faciles, mais d’une capacité retrouvée à choisir en conscience. Sophie prononça à voix basse quelques lignes qui pourraient très bien figurer dans le carnet : « Mes choix me forment. Je choisis selon ce qui me rend entière. » À ces mots, la surface du miroir sembla réagir : les lueurs indigo s’amplifièrent puis se calmèrent, comme si le manoir lui-même acceptait la réponse.

Il y eut un instant de pure intensité où le temps se concentra en un point, puis se libéra. Sophie sentit la pression se dissoudre ; la décision n’avait rien d’apaisant dans le sens d’un miracle, mais elle portait la promesse d’une route praticable. Elle avait renoncé à la prétention d’une existence exempte de douleur et embrassé l’idée que la fidélité à soi est la boussole la plus sûre, même quand elle conduit vers des nuits froides.

Elle tourna lentement la tête vers Camille, qui la regardait avec des yeux où se lisaient l’angoisse et la fierté. « Je vais construire cela, » dit Sophie, comme on fixe un cap. « Et j’accepte les pertes qui en découleront. » Sa voix était ferme, dépouillée de toute tentative d’embellir la vérité. Le labyrinthe, de lointain, sembla retenir ses ombres ; quelques miroirs aux alentours rendirent des reflets moins affamés, plus honnêtes, comme si la maison cessait enfin de tenter pour proposer.

Sophie fit un pas en arrière, puis un autre. Sa décision n’était pas l’acte final mais le germe d’une route. Elle savait que la réalité serait exigeante : des matins où le doute reviendrait comme un froid pénétrant, des rencontres qui mettraient à l’épreuve sa cohérence, des regrets que l’on ne peut effacer. Pourtant, dans ce même savoir habitait un réconfort : choisir en accord avec soi-même offrait la possibilité d’une vie digne, même imparfaite. Elle laissa le miroir derrière elle, portant en elle la réponse qu’elle avait donnée, et se dirigea vers l’ouverture qui menait aux couloirs retrouvés, prête à transformer l’isolement en force intérieure.

Lachoix qui trace la voie et la liberation tranquille

Le silence du manoir n’était plus celui des jours d’énigmes et de vertige. Il avait pris, d’un coup presque imperceptible, la densité d’une pièce après la pluie : plus clair, lavé de mensonge. Sophie resta un instant immobile au centre de la chambre où, la veille encore, les miroirs l’avaient assaillie de vies étrangères. Aujourd’hui, leurs surfaces répondaient autrement : elles renvoyaient des lueurs honnêtes, des contours sans flatterie, comme si le vieux verre avait décidé de lui rendre la vérité sans l’embellir.

Camille restait à la porte, une main légère posée sur le battant, et son visage exprimait une confiance douce, sans triomphe. Nocturne, le chat noir, trouvait sa place habituelle sur le vieux tapis, enroulé près d’un fauteuil, ses yeux verts mi-clos comme des lampes qui veillent. Le coeur de Sophie battait encore — non plus sous l’effet d’une angoisse sourde mais d’une tension apaisée, semblable à celle d’un lac qui accepte le vent sans perdre sa profondeur.

« Tu as choisi, » dit Camille sans insister, sachant que le mot dépassait la simple question d’un itinéraire. Elle entra et posa sur la table le carnet retrouvé, dont la couverture fatiguée semblait respirer avec l’air chaud de la pièce. Le cuir s’ouvrit comme une main offrant une page blanche.

Sophie prit le carnet. Ses doigts effleurèrent l’encre ancienne, les notes griffonnées aux marges des précédentes vies comme autant de cailloux jetés dans sa mémoire. Elle prit une plume, non pour noircir un récit déjà tracé mais pour poser, avec une lenteur nouvelle, ses propres principes.

Elle écrivit d’abord des phrases courtes, comme on bâtit une barque : défense de la clarté, refus des compromis qui la dévorent, priorité donnée aux désirs qui la font se lever le matin. À mesure que l’encre glissait, la décision prenait corps. Ce n’était pas la copie d’une des vies montrées par les miroirs ; c’était une synthèse, une cartographie personnelle faite de bribes de ce qui l’appelait vraiment — un métier où l’exigence trouverait place sans écraser le coeur, des liens choisis, une maison qui n’effacerait pas sa curiosité.

« Nos choix façonnent notre destin, » murmura-t-elle en inscrivant la phrase centrale, non comme un slogan mais comme une règle de navigation. Elle la répéta, la modela, la fit sienne : « Rester fidèle à soi-même, même lorsque nos choix tracent une route incertaine. » Les mots tinrent dans le carnet comme une promesse posée sur la table.

Un soulagement la traversa, net et fragile à la fois. Ce n’était pas l’extase de qui a tout résolu, mais la délivrance de qui a levé un poids mal nommé. Elle sentit l’ampleur du courage nécessaire : tenir cette déclaration au quotidien, accepter la lassitude, les doutes, savoir que certains matins la décision vacillerait et qu’il faudrait la reprendre, encore et encore. L’endurance n’était plus une vertu abstraite ; elle devenait la discipline d’un quotidien à inventer.

Les miroirs, comme mis au courant de ce changement d’âme, se mirent à répondre différemment. Les reflets cessèrent d’offrir des tentations nettes et claires — maison, succès, famille — et montrèrent plutôt des fragments : des gestes, des silhouettes, des atmosphères. Ils proposèrent des lumières plus chaudes, moins séduisantes mais plus authentiques. Là où autrefois la promesse d’une vie se dressait entière, maintenant il y avait l’espace entre deux gestes, l’infime attention qui rendrait possible la vie choisie.

« Tu n’as pas abandonné tout ce que tu aimais, » dit Camille en s’approchant, sa voix posant des pierres l’une après l’autre. « Tu as fait la seule chose qui pouvait te permettre de tenir : tu as renoncé aux compromis qui t’auraient détruite. » Sophie hocha la tête. Elle savait que ce renoncement n’était pas une victoire facile mais une mise à nu nécessaire. Elle pensa aux miroirs qui l’avaient tenté, à la séduction des certitudes, à la douceur menaçante de la sécurité. Elle pensa aussi à la solitude des réussites trop froides, aux silences domestiques d’une vie qui aurait étouffé sa curiosité.

Ils parlèrent peu. Les mots étaient mesurés, comme pour ne pas briser la fragile paisibilité. Camille évoqua des détails pratiques : une table plus petite mais claire, des horaires aménagés, des formations pour concilier exigences professionnelles et appétits d’apprentissage. Sophie nota tout dans le carnet, non par obligation, mais pour ancrer la route parcourable. Elle dessina des petits signes en marge, des routes possibles, des balises.

À l’extérieur, le soleil déclinait en traînées d’or. Les dernières taches lumineuses touchèrent les cadres anciens comme une signature. Sophie posa la plume. Nocturne, rassuré par le calme, se leva et vint frotter sa tête contre sa main ; son ronronnement semblait applaudir cette décision humble. Elle sentit sa poitrine se dénouer : il y avait du soulagement, mais aussi de l’émerveillement simple, la reconnaissance d’un horizon qui s’ouvrait, non pas sans risque mais avec une vérité.

Avant de refermer le carnet, elle écrivit une dernière ligne, comme une devise et une protection : « Je choisirai en mon nom. Je resterai fidèle à ce qui me rend entière. » Puis elle glissa la plume dans la reliure, passa sa main sur la couverture et rangea le carnet dans la poche intérieure de son manteau, près de la clé en laiton qui lui avait si longtemps pendu au cou.

Lorsque Sophie se leva pour quitter la chambre, elle jeta un coup d’oeil aux miroirs. Ils renvoyèrent son image — une femme au regard préparé, non plus divisée par d’innombrables possibles mais consolidée par un cap choisi. Elle marcha vers le couloir où le manoir avait, comme en écho, retrouvé des proportions humaines. Le chemin serait long, semé d’épreuves et d’ajustements ; elle le savait. Mais pour la première fois depuis son arrivée, elle goûtait la paix tranquille d’une route commencée.

Camille la suivit jusqu’à la porte de la chambre, et, sans plus de paroles, elles échangèrent un sourire qui contenait la promesse d’accompagnements discrets et d’autonomies respectées. Sophie prit une profonde inspiration, sentant la chambre s’ouvrir devant elle comme une page tournée. Elle referma doucement la porte derrière elle, le carnet contre son coeur, prête à tracer la voie.

Le départ du manoir et la route vers soi-même

Le matin avait la clarté douce d’une promesse mesurée. Sophie referma la fenêtre de sa chambre une dernière fois, comme on rabat la page d’un livre qu’on a relu jusqu’à en connaître la respiration. Autour d’elle, le manoir semblait retenir son souffle : le bois ancien des marches, l’odeur de cire, les moulures qui avaient vu tant de visages prenaient une teinte rassurante. Dans sa main, le carnet — maigre, jauni, reliure usée — pesait comme une carte devenue vraie. Elle y avait inscrit des phrases courtes, des principes, des directions. Chaque mot résonnait comme une balise pour les jours à venir.

Elle descendit dans le hall principal avec la lenteur attentive de quelqu’un qui veut fixer une dernière fois chaque détail dans sa mémoire. Les miroirs, ces témoins qui l’avaient tant questionnée, lui renvoyèrent des reflets apaisés : des chambres baignant dans la lumière, des gestes familiers, des visages probables qui n’exigeaient plus de réponses immédiates. Il n’y avait plus d’illusion ni d’énigme vorace dans ces surfaces — seulement des images qui acceptaient d’exister côte à côte, simples et honnêtes. C’était comme si le manoir, par tradition ou par fatigue, avait adopté la vérité qu’elle avait enfin formulée.

Nocturne, le chat aux yeux d’émeraude, glissa silencieusement entre ses jambes et frotta sa joue contre son mollet. Sophie lui caressa la nuque sans le regarder, consciente que les liens qui importent ne se trahissent pas par l’absence mais par la constance. Elle passa la main sur la couverture du carnet, s’attardant sur un passage qu’elle avait souligné la veille : « Choisir, c’est tracer sans nier. Rester fidèle à soi est la boussole qui affine chaque jour notre cap. » Les mots n’étaient pas une certitude immuable, seulement la forme provisoire d’une fidélité à cultiver.

Camille l’attendait au seuil, légère silhouette dans sa robe grise, la main posée sur la poignée. Son regard était à la fois prudent et encourageant — le mélange exact d’une amie qui sait la valeur de la route sans vouloir l’édulcorer. Elles s’observèrent un instant, deux complicités anciennes qui se réajustaient à la mesure du départ.

« Tu pars vraiment ? » demanda Camille, sans la surprise d’autrefois, avec la douceur sèche de ceux qui ont déjà tout envisagé.

« Oui, » répondit Sophie. Sa voix était calme, mais ses pensées étaient des flèches lancées vers des horizons multiples. « Je garde ce qui m’aide à respirer, je laisse ce qui m’étouffe, et j’expérimente le reste. Le carnet n’est ni un plan figé ni une liste de dénégations : c’est la carte de mes choix. »

Camille sourit, et le sourire remit en mouvement des milliers de souvenirs partagés. Elles parlèrent alors comme on marche côte à côte : sans gestes grandioses, presque à voix basse, évoquant des futurs possibles sans les couronner de certitudes. Elles échangèrent des confidences qui étaient autant d’encouragements — des peurs formulées et des esperances nommées. Parfois, leurs phrases se croisaient, se complétaient, d’autres fois elles laissaient un silence qui n’était pas vide mais plein d’un calme émerveillé.

« Tu sais, » dit Camille en regardant les miroirs, « je pense que le manoir t’a donné ce qu’il pouvait : des échos, des avertissements, des options. Il t’a forcée à écouter. Mais il ne peut pas choisir à ta place. »

Sophie hocha la tête. Elle pensa aux reflets qui avaient tenté de l’enfermer, aux labyrinthes de glace et au miroir sans cadre où elle avait fini par se regarder entière. Il y avait eu de la douleur, des pertes acceptées et d’autres délibérément refusées. Il y avait eu aussi la surprise tranquille de découvrir que l’identité ne se révèle pas en un éclair mais en une suite de gestes cohérents. Ses choix, ajoutés les uns aux autres, avaient tracé la voie qui la conduisait maintenant vers la porte ouverte.

Elle remit le carnet dans sa sacoche en cuir, passa la main autour du médaillon en laiton qui pendait à son cou — un talisman plus pratique qu’ornemental — et prit une profonde inspiration. Le seuil était une frontière simple et convoitée : d’un côté le refuge labellisé des questions résolues, de l’autre la route contemporaine, droite et incertaine, bâtie de bitume et d’attentes modernes.

Avant qu’elle ne franchisse la porte, Sophie fit un dernier tour du hall. Les miroirs, pris d’une lumière matinale qui semblait polir même les grains de poussière, lui renvoyèrent un visage serein où l’émerveillement se mélangeait à l’introspection. Elle ressentit une gratitude immédiate, fugace et vraie, pour cet endroit qui l’avait poussée à se confronter. Le manoir n’était plus un piège de possibles ; il était un atelier qui lui avait enseigné l’art difficile de choisir.

« N’oublie pas, » dit Camille en lui tenant la main un instant, « que la fidélité à soi n’exclut pas l’erreur. Elle demande seulement de revenir, d’ajuster et de continuer. »

Sophie sourit. « Je sais. Nos choix façonnent notre destin, mais c’est notre honnêteté avec nous-mêmes qui permet d’habiter ce destin. » Elle posa ses paumes sur la porte, sentit la fraîcheur du bois, puis poussa. La porte s’ouvrit sur la route, et le matin entra comme on verse de la peinture sur des vieux murs ; une aube contemporaine peignit les pierres anciennes d’une lumière nette.

Nocturne hésita à la sortie puis, comme pour garder la promesse d’une présence discrète, glissa hors du seuil et suivit Sophie à distance, silhouette noire sur le trottoir. Elles avancèrent côte à côte, une femme et son chat, et à chaque pas la ville moderne reprenait ses droits : enseignes, bruits lointains, le bourdonnement d’une journée qui se lance. Mais sous ces sons familiers, résonnait la conviction nouvelle de Sophie — moins une certitude immuable qu’une force pratique : la fidélité à soi comme boussole.

En quittant le domaine, elle sentit le carnet contre son flanc comme un guide qu’on consulte au moment de croiser un carrefour. Les principes qu’elle y avait inscrits n’étaient pas des chaînes mais des jalons ; ils promettaient de la rappeler à elle-même quand l’habitude ou la peur voudraient la détourner. Le destin, comprit-elle, n’est pas une voie écrite d’avance, mais la somme des choix que l’on entretient chaque jour, avec courage et honnêteté.

Sur le seuil de la route, elle se retourna une dernière fois. Le manoir, aux volets mi-clos, semblait l’accepter désormais — non comme une possession, mais comme un chapitre. Elle sentit un émerveillement calme, profond, une claire reconnaissance envers tout ce qui avait façonné son regard. Puis elle reprit sa route, la ville moderne s’ouvrant devant elle comme une carte à recomposer.

Laissant derrière elle la silhouette connue du manoir, Sophie marcha vers l’inconnu mesuré d’un quotidien choisi. Son départ n’était pas une fuite ni un triomphe ostentatoire, mais un mouvement sobre : celui d’une vie engagée à écouter sa boussole intérieure, à affiner ses choix, à assumer — chaque jour — ses conséquences. Pour le lecteur, comme pour elle, il reste une invitation muette : contempler ses propres reflets, peser ses choix et, si besoin, partir avec la certitude que la fidélité à soi est l’outil le plus juste pour tracer son destin.

La quête de Sophie dans ‘La Maison aux Mille Miroirs’ nous invite à réfléchir sur nos propres choix et leur impact sur notre destinée. N’hésitez pas à partager vos réflexions ou à explorer davantage d’histoires fascinantes sur unpoeme.fr.

- Genre littéraires: Fantastique, Suspense

- Thèmes: identité, choix, destin, réalité, introspection

- Émotions évoquées:curiosité, tension, introspection, émerveillement

- Message de l’histoire: Nos choix façonnent notre destin, et il est essentiel de rester fidèle à soi-même.