La première rencontre avec la mélodie du bonheur

La pluie avait poli les pavés, rendu la ville plus nette et plus solitaire. Les néons hésitaient, les essuie-glaces dessinaient des courbes régulières sur les vitres des voitures, et l’air gardait le parfum tiède de l’asphalte chauffé par l’averse. Antoine Lemaire rentrait d’une promenade que sa fatigue avait rendue nécessaire : marcher pour écarter l’épaisseur d’une journée, laisser les pensées se diluer dans le rythme des pas. Il avait trente-huit ans, un appartement petit mais ordonné, un sac de cuir usé sur l’épaule, et une nostalgie qui revenait parfois comme une marée douce, ramassant avec elle des images d’enfance.

La ville chantait ses bruits familiers — le cliquetis des gouttes, le ronron lointain d’un tramway, des voix effilochées qui fuyaient dans des fenêtres ouvertes — quand, soudain, une bribe de musique parvint à ses oreilles. Ce n’était pas une chanson forte, pas une mélodie annoncée : c’était un souffle, un petit air presque chuchoté qui venait d’une ruelle, comme si l’ombre elle-même avait choisi de fredonner. Antoine s’arrêta sans s’en rendre compte. Tout ce qui auparavant formait le fond sonore s’éloigna d’un coup ; la ville devint lointaine et, au cœur de la ruelle, flottait cette phrase simple, claire et inattendue.

La mélodie se posa sur lui comme un objet léger et évident : une clé de bois poli, une petite pierre lisse qu’on peut tenir entre deux doigts. Elle avait la simplicité des airs transmis de bouche en bouche, dépourvue d’ornement inutile, et pourtant elle contenait une sorte de chaleur lente — une chaleur qui monta du thorax au visage et fit remonter un sourire jusqu’aux yeux d’Antoine. Il sentit un frisson parcourir ses avant-bras, comme si la musique avait réveillé des fibres qu’il croyait endormies depuis des années.

Les souvenirs affluèrent sans violence. Il reconnut la cadence d’un matin de juillet chez sa grand-mère, le son discret d’une cuillère frappant le bord d’un bol, une voix qui chantonnait pour calmer un enfant. Il se vit, à six ans, courir pieds nus sur l’herbe mouillée, sourire incertain face à un monde qu’il croyait infini ; puis il pensa à des matins d’adulte, à des factures, à des gestes routiniers qui avaient rendu sa vie trop propre et trop vide. La mélodie, pourtant, n’effaça rien : elle réarrangea seulement la lumière autour des choses, comme si un filtre doux avait été appliqué sur la journée.

« Qui joue ça ? » murmura-t-il, d’abord pour lui-même, puis comme pour briser le sort. Sa voix se perdit dans l’humidité. La phrase musicale vint encore, pareille à un fil de soie jeté à travers la nuit. Antoine avança, attiré par cette présence ténue. Les pavés reluisaient, des vapeurs s’échappaient des bouches d’égout en petits anneaux, une bougie au premier étage d’un immeuble lançait une tache d’or sur un mur noir. La ruelle était étroite, bordée de portes anciennes et de balcons où quelques plantes frissonnaient. Personne n’était visible. Pourtant, la mélodie continuait, plus proche, plus intime, comme si elle se glissait entre les briques.

Physiquement, la réaction fut précise : ses épaules se détendirent, sa respiration ralentit, des larmes minuscules — non de tristesse, mais d’étonnement — vinrent embuer ses yeux. Un rire silencieux, court et incrédule, monta dans sa gorge. Le bonheur qui l’envahit n’était ni triomphant ni bruité : il était calme, simple, semblable à une couverture qu’on pose sur soi par une nuit fraîche. La musique offrait une sérénité presque matérielle ; elle semblait dire, sans paroles, que le monde pouvait s’adoucir par quelque chose d’aussi humble qu’un air répété.

Il imagina la source : peut-être une fenêtre entrebâillée, une vieille femme au coin d’une lucarne, un enfant apprenant une comptine, ou un musicien de passage qui prêtait sa voix au pavé mouillé. Il pensa aussi, sans savoir pourquoi, à Elise — à sa silhouette et à son rire absent, à une figure qui n’était encore que mémoire possible dans l’atelier de sa pensée. La mélodie avait le don étrange de rendre présente une absence, de remplir les vides d’un écho tendre. Lumière, la colombe blanche qu’il gardait en pensée comme un symbole, s’imposa à lui comme un image : perchée sur un rebord, immobile, écoutant.

Antoine se surprit à toucher machinalement le rabat de sa besace, à effleurer le petit instrument de bois — une flûte — qui y était attaché en souvenir. Il n’en jouait guère, mais la simple présence de cet accessoire lui donna courage. « Je la cherche », pensa-t-il. Il n’était pas sûr si c’était la volonté de retrouver un musicien ou le désir de retrouver cette sensation pure, ce point d’ancrage qui, pour un instant, avait rendu sa vie plus légère. La mélodie n’avait demandé rien ; elle avait donné. Le message était clair et simple : la musique, même la plus modeste, peut apporter bonheur et sérénité.

Il resta là, immobile au seuil de la ruelle, laissant la phrase musicale se dérouler encore une fois, comme on passe la main sur un tissu précieux. Autour de lui, la ville reprit lentement ses habitudes ; un taxi klaxonna, une porte claqua, des pas pressés reprirent leur chemin. Mais un autre rythme s’était installé en lui, discret et tenace. Antoine sentit que quelque chose venait de changer : non pas la ville, mais sa manière d’y être. La transformation commençait par un souffle, par une simplicité retrouvée.

Avant de s’éloigner, il chuchota, presque pour sceller une promesse : « Je reviendrai. » Le mot était posé avec une détermination douce. Il voulait retrouver cette source sonore, non pour la posséder, mais pour la suivre jusqu’à ce qu’elle révèle d’où elle venait et qui la portait. Il remit son écharpe, ajusta sa besace, sentit le cuir contre sa paume — la flûte prête, peut-être, à répondre — puis, guidé par le souvenir de l’air, il reprit sa marche, le pas désormais plus léger, le cœur ouvert à l’émerveillement qui s’annonçait.

La rêverie musicale qui transforme une vie ordinaire

Le premier matin où Antoine se mit à chercher, la ville avait encore sur les pavés l’humidité d’une pluie récente ; l’air portait ce parfum mêlé de terre mouillée et de fumée de café. Il suivit la trace la plus fragile : une phrase musicale, comme une respiration qui s’échappe d’une porte entrouverte, un fil de soie sonore accroché aux gouttes. Pendant des jours il arpenta des rues modestes, poussa des portes d’ateliers et s’arrêta devant des vitrines sans grande prétention, guidé par ces bribes qui semblaient vouloir le conduire vers quelque chose de plus simple, de plus vrai.

Le premier lieu fut un atelier de luthier, où l’odeur de colophane et de bois poli emplissait l’étroit espace. L’homme aux mains tachées de vernis accordait un violon en souriant, sans grande conscience qu’il rendait publique une mélodie qui allait s’infiltrer dans d’autres vies. « C’est un air ancien, murmura-t-il en levant les yeux. Un vieil air que ma tante sifflait en raccommodant ses chaussettes. » Antoine resta silencieux, écoutant comme si chaque note pouvait lui révéler un paysage. La musique, fragment après fragment, fit surgir en lui des images : des collines basses, des voix d’enfants qui courent pieds nus, des matins qui se lèvent doucement.

Au marché, un café discret répandait la même bribe, transformée par le timbre rôtissant du café et le rythme des tasses. Le barista, un jeune homme aux ongles noirs de café, fredonnait sans s’en rendre compte tandis qu’il déposait un cappuccino sur un comptoir. Antoine s’attabla, accompagna le murmure avec un sourire, et sentit ses traits s’adoucir : les objets ordinaires — la cuillère usée, la nappe à carreaux — semblaient soudain baignés d’une lumière intérieure. Il nota qu’il regardait autrement, comme si la mélodie avait resserré son attention sur la beauté des choses simples.

Le jardin communautaire fut l’étape suivante, un îlot de terre et de bois niché entre deux immeubles. Là, sous un ciel pâle, la bribe musicale revint encore, cette fois portée par le souffle d’un après-midi tiède et par le froissement des feuilles. Les allées étaient tracées à la main, les bacs contenaient des aubergines rabougries et des bouquets d’herbes aromatiques. Une femme agenouillée, les doigts dans la terre, chantonnait en choisissant une jeune pousse. Antoine reconnut l’air comme on reconnait un ami — il sentit son cœur se poser.

Elle leva les yeux. C’était la première fois qu’ils se voyaient en personne : Elise, les cheveux sombres rassemblés en une natte discrète, le visage clair et lissé par le soleil. Elle sourit d’un sourire timide, chaleureux, qui sembla prolonger la musique. « Vous avez entendu aussi ? » demanda-t-elle doucement. Sa voix avait la sérénité d’une eau qui coule. Antoine acquiesça, presque surpris de la simplicité de la rencontre. « Depuis ce matin, répondit-il, j’essaie de retrouver d’où vient cette phrase. »

Elise posa sa petite truelle et fit un geste comme pour inviter Antoine à approcher d’un parterre de capucines. Elle expliqua que l’air circulait depuis quelque temps dans le quartier, transmis par des mains, des cordes, des voix apprises au hasard. « C’est un air que ma grand-mère chantait, dit-elle. Rien d’ostentatoire. Juste assez pour que les journées paraissent moins pleines de bruit. » Leur échange fut timide, chaque mot choisi comme une graine que l’on enfouit avec soin. Ils parlèrent de choses simples : des rythmes que l’on apprend enfant, des chants de cuisine, de la manière dont une mélodie peut tenir lieu de remède.

À mesure que les jours passaient, la musique transforma la perception d’Antoine. Il se surprit à réparer une chaise dans son appartement avec une attention nouvelle : il limait le bois en suivant le mouvement des notes, accordant les vis comme s’il accordait le monde. Lorsqu’il remit la chaise au propriétaire suivant, il murmura un bonjour qui n’aurait pas existé auparavant. Dans le tram, il offrit un sourire à un inconnu dont les yeux étaient chargés d’une fatigue tenace ; le sourire lui fut rendu, et la ville parut, un instant, moins lourde.

Ses rêveries éveillées devinrent plus fréquentes. Assis sur un banc, il laissait la mélodie combler les vides : il voyait des matinées de lumière oblique, des enfants jouant à cache-cache derrière des buissons, des fenêtres où l’on suspendrait un linge blanc. Ces visions n’étaient pas des fuites mais des éclaircies qui rendirent ce qui l’entourait plus lisible, plus tendre. La musique, tout à coup, agissait comme une loupe qui révélait des soins invisibles, des gestes d’attention ordonnée.

Un matin, dans le jardin, Elise l’invita à l’aider à planter des graines de tournesol. Ils travaillèrent côte à côte, les mains noires de terre, et la conversation prit la cadence discrète d’une mélodie partagée. « J’aime qu’elle soit si simple, » dit-elle en appuyant la graine contre la terre. « Elle ne promet rien d’extraordinaire. Elle rappelle juste que l’on peut respirer autrement. » Antoine sentit la joie timide perler au fond de lui, cette émotion qui a la délicatesse d’une lampe allumée sous une couverture.

Leur premier échange fut ponctué de silences qui ne gênaient pas : des instants où l’on écoute, où l’on laisse la présence de l’autre prendre sa place. Elise connaissait l’air par fragments et les distribuait comme on donne des conseils précieux. À un moment, elle retira une minuscule pierre du sol et la jeta dans une brouette, puis regarda Antoine avec curiosité. « Vous jouez ? » demanda-t-elle. Il montra la petite flûte en bois accrochée à sa besace. Elle posa la main sur l’instrument avec une reconnaissance presque religieuse. « Alors jouez-moi ce que vous entendez, » souffla-t-elle.

Il joua sans prétention, laissant les notes s’égrener comme on laisse couler une source. Les voisins, replis de la ville, levèrent la tête. Un enfant s’approcha en silence, puis une vieille femme laissa tomber sa posture sévère pour écouter. La mélodie, cette fois jointe à une respiration collective, prit de l’ampleur tout en gardant sa modestie. Elise ferma les yeux et, quand il eut fini, dit simplement : « Merci. » Le mot semblait englober plus que la conversation ne permettait.

La transformation d’Antoine ne fut pas spectaculaire ; elle fut une lente recomposition. Les gestes quotidiens prirent une qualité rituelle : préparer une tasse, essuyer une table, répondre à un voisin. La musique enseignait la simplicité active — ce charme discret qui ne réclame rien et donne pourtant tout. Antoine comprit que le bonheur qu’elle offrait n’était pas un feu d’artifice mais une lueur qui s’attise par la répétition et l’attention. Sa vie ordinaire se tint soudain plus droite, non par ambition, mais par un désir renouvelé d’être présent.

Au crépuscule, alors que les lampadaires s’allumaient et que la ville tirait sa couverture de bruits, Elise ramassa ses outils et proposa à Antoine de revenir le lendemain. « On pourrait jouer ensemble, » dit-elle, comme on propose un secret. Antoine éprouva une sérénité croissante, mêlée à un émerveillement retenu : l’idée de partager la musique avec d’autres ne l’effrayait pas ; elle lui paraissait juste, nécessaire. Ils se séparèrent sans grande cérémonie, porteurs d’une promesse simple.

En rentrant, Antoine passa devant la chaise qu’il avait réparée ; il s’assit un instant et laissa l’air du soir emplir ses poumons. La bribe musicale, désormais, ne lui appartenait plus seulement : elle lui montrait une façon d’habiter le monde. Tandis que la nuit déroulait son voile, il pensa à la manière dont une phrase peut, sans bruit, transformer la façon dont on se lève le matin. Demain, il retournerait au jardin. Demain, peut-être, la mélodie prendrait une nouvelle forme — et avec elle, la vie ordinaire continuerait de s’enrichir.

Le partage de la musique et du bonheur discret

La première note qu’Elise laissa s’échapper sembla éclairer l’air du soir. Ils étaient assis sur un banc de bois, les lampadaires commençant à poser des halos jaunes sur les feuilles du parc; autour d’eux, la ville respirait doucement après sa journée. Antoine sentit le son comme un petit brasier de chaleur, simple et précis, qui ne demandait rien d’autre qu’à être entendu.

Elise tenait entre ses doigts un instrument de famille — une flûte en bois, patinée par les mains de plusieurs générations. Elle sourit avant de jouer, comme on offre une tasse de thé. « Ma grand-mère appelait ces airs des « phrases qui s’endorment et se réveillent », » expliqua-t-elle. Ses doigts tracèrent la phrase musicale qu’Antoine connaissait déjà en bribes; puis elle la transforma, la décorant d’une variation légère, comme on froisse un papier pour en faire une rose.

Antoine la regarda, muet un instant, la sensation familière de surprise qui l’avait traversé la première fois revenant, mais adoucie. « C’est la même chose, et pourtant nouvelle, » murmura-t-il. Il la sentit moins étrangère, cette musique: elle venait d’un héritage modeste et d’une patience inouïe. Elle avait l’odeur du pain chaud et la mémoire des gestes qui se répètent sans bruit.

Ils ne jouèrent pas fort. La mélodie circula comme une conversation entre voisins — d’abord discrète, puis insistante. Le commerçant de la rue voisine, en fermant sa boutique, entonna l’air sous sa barbe, remuant des pommes dont la peau brillait sous la lampe. Un menuisier passa sa main sur un battant de fenêtre, puis, comme tout à fait malgré lui, frappa un clou en laissant le rythme compléter la phrase. Un enfant, qui revenait du parc en courant, recommença un motif en sifflotant, fier de l’avoir retenu.

La musique fit ce qu’elle savait faire de mieux: elle rendit les gestes ordinaires un peu plus légers. La caresse d’un chiffon sur une vitrine sembla moins mécanique. Un client prit le temps de sourire en payant. La main du menuisier, qui parfois se durcissait à la tâche, se détendit, mesurant son coup de marteau avec une autre délicatesse, comme s’il voulait que son rythme soit fidèle à la phrase et non pas l’écrase.

« Regardez, » dit Elise en posant la flûte sur ses genoux. « Elle va où elle veut. » Antoine comprit qu’elle parlait autant de la mélodie que de l’idée qui poussait à l’accompagner: la musique, ici, se partageait sans prétention, et chaque ajout — un timbre, un martèlement, un souffle — la rendait plus entière.

Pourtant, quelque chose en Antoine résistait encore. Il mesurait la fragilité de ce bonheur naissant: que deviendrait-il si on le mettait sous lumière, si on l’exposait? N’était-ce pas courir le risque de le rendre banal, ou pire, ridicule? La peur de détruire ce qui s’était formé dans le secret de petites complicités lui serrait la poitrine.

Elise posa sa main sur la sienne, simple ancrage. « Peut-être que le charme disparaîtra si l’on en fait trop, » admit-elle, « mais peut-être aussi que si nous le gardons pour nous seuls, peu de personnes auront la chance de s’étalonner au bonheur. » Sa voix n’était ni théorique ni convaincue : elle était attentive, praticienne d’un art qui se faisait en actes modestes.

Ils décidèrent alors d’essayer la fragilité. Antoine, étonné de sa propre audace, proposa une idée qui lui parut à la fois effrayante et nécessaire: organiser une soirée de partage sous les lampadaires du parc, inviter ceux qui voulaient écouter ou ajouter un souffle. « Rien de grandiose, » précisa-t-il. « Juste une heure, des chaises, quelques lumières. »

La nouvelle se répandit comme la mélodie. Les commerçants accrochèrent une petite affiche à la porte; la boulangère promit des tartes à partager; le menuisier accepta d’apporter des bancs. On parla presque en chuchotant, par crainte de briser l’élan, et pourtant la voix collective qui se forma n’était pas faite d’orgueil mais d’une timidité joyeuse.

La soirée arriva, et le parc se remplit de visages connus et de quelques inconnus attirés par l’ambiance. Les lampadaires versèrent leur lumière en nappes tranquilles. Les gens vinrent avec des brochures froissées, des mains froides, des sourires inquiets ou ravis ; chacun apportait, sans le savoir, un morceau de la mélodie.

Elise joua d’abord seule, le son simple de la flûte se glissant entre les chuchotements. Antoine regardait la scène, surpris par la chaleur qui lui revenait comme un courant. À mesure que l’air s’étendait, des rythmes modestes se greffèrent: le menuisier frappa un petit rythme sur le bord d’un banc, un couple chanta à voix basse, un enfant battit le tempo du pied, indifférent à la grandeur d’un geste qu’il créait.

Il y eut des silences aussi — ces pauses où la ville semble retenir son souffle pour mieux savourer. Ce n’était pas une performance, mais un échange: la musique donnait, et les mains, les respirations, les regards redonnaient à la mélodie quelque chose de vivant. Antoine sentit, franchement, une joie et une sérénité qu’il n’avait pas osé espérer. La musique, par sa simplicité, avait offert au groupe un abri léger contre la nuit.

Au milieu de la soirée, une vieille femme se leva et dit d’une voix qui portait une vie entière: « C’est comme quand on chantait avant le repas. On ne savait pas pourquoi on était heureux, mais on l’était. » Un silence complice suivit, chargé d’émotion. Les larmes de quelques-uns furent sèches et discrètes; d’autres rirent sans modestie.

Quand la mélodie s’estompa, après une heure qui avait paru à la fois trop courte et infinie, Antoine sut que quelque chose avait changé. Les craintes qui l’avaient visité — peur du ridicule, peur de l’épuisement du charme — s’étaient dissipées, non par défaite, mais parce que la musique avait transformé l’espace en communauté. La démonstration était simple et claire: la musique a le pouvoir d’apporter bonheur et sérénité à ceux qui l’écoutent, souvent en se mêlant aux gestes modestes du quotidien.

Pourtant, dans l’aube douce qui succéda à la réunion, Antoine aperçut des regards matériels, des questions qui ne disparaîtraient pas avec la dernière note. Certaines voix murmurèrent déjà leur scepticisme; la nouveauté, même bienveillante, s’attira parfois l’incompréhension. Avant que le parc ne rende tout à fait le silence, Elise prit la tête d’Antoine entre ses mains et dit: « Laissons-les entendre encore. Nous verrons. »

Ils rangèrent les chaises ensemble, les gestes lents et satisfaits, tandis que la ville reprenait ses bruits habituels. Une dernière note s’éleva, légère, comme on referme doucement une porte. Mais dans les ruelles et aux seuils des boutiques, des conversations commençaient à bourgeonner; et derrière la gratitude, des questions — franches, parfois dures — se formaient déjà. Elles promettaient une suite moins douce peut-être, plus complexe, où la mélodie devrait tenir sa place au milieu des débats. Antoine le sentit: la route n’était pas terminée.

Doutes et résistances face à la mélodie du bonheur

Le soir descendait en rides lentes sur la façade des immeubles. Antoine restait perché sur le perron, les mains serrées autour d’un manteau qui ne le réchauffait plus vraiment. De la place voisine montaient des voix — pas des rires, pas tout à fait des cris, plutôt des échanges vifs, tranchés. La mélodie était là, fragile, comme un fil que l’on tend malgré les remous: Elise, à ses côtés, faisait glisser une main contre son épaule d’un geste réconfortant, tandis que Lumière, la colombe blanche, se posait sur le rebord métallique, immobile et attentive.

— C’est gentil, disait Mme Roux, mais trop simple, murmura une voix derrière les vitrines. Trop simple pour ce qu’on vit. La musique, ce n’est pas de la nourriture. Ce n’est pas un lit pour la nuit. Ce sont de jolis airs, c’est tout.

— Elle adoucit, répondit un autre, mon voisin Frédéric, mais adoucir, parfois, permet de tenir jusqu’au prochain repas. On ne peut pas hiérarchiser les consolations, répliqua Elise d’une voix mesurée, comme on ne peut pas refuser la pluie parce qu’elle mouille.

Antoine avala ces mots avec l’amertume d’un homme qui doute de ses propres gestes. Depuis que la mélodie avait commencé à circuler, il avait reçu des sourires, des regards apaisés, des mains qui se détendaient au milieu d’une conversation. Pourtant, l’objection revenait et revenait: n’était-ce pas une forme d’illusion, une consolation provisoire qui risquait de banaliser la souffrance réelle ?

Marc arriva en trottinant, les mains encore empesées de tracts. Il était de ces amis que la colère tenait éveillés la nuit et qui préféraient les actions palpables, les battes de solidarité et les projets concrets. Il posa son sac et, sans perdre de temps, lança:

— Antoine, tu me connais. Je sais que tu veux le bien. Mais pendant qu’on fredonne, certains crèvent d’indifférence administrative. On tape des portes, on organise des maraudes. Chanter, c’est joli, mais ça ne paie pas la facture d’électricité d’un foyer.

Antoine le regarda, sentant la légitimité serrer son cœur. Marc avait raison sur l’urgence; il avait vu, lui aussi, ces poches de misère que nul air ne guérit. Pourtant quelque chose, dans la manière dont une vieille femme avait pris une inspiration après une simple phrase jouée sous la lampe du parc, résistait à l’argument. La musique n’était pas une panacée, mais pouvait-elle être complice d’un soin nécessaire ?

— Ce n’est pas soit l’un, soit l’autre, dit Elise doucement. La colère construit des ponts quand elle organise. La musique, si elle est sincère, en reconstruit d’autres; elle permet parfois de parler, de se tenir, d’écouter. Les deux peuvent coexister. Tu te souviens du gamin du troisième ? Il ne tenait pas en place la semaine dernière. Hier, il est resté assis pendant dix minutes, immobile, à écouter. Sa mère m’a dit qu’il avait dormi sans cauchemars. Ce sont des petits signes, Antoine.

Les paroles d’Elise étaient des balises: elles ne réfutaient pas les critiques, elles les intégraient. Antoine pensa à la simplicité de la phrase musicale — une succession d’intervalles si claire dans sa modestie qu’elle en devenait presque une évidence. C’était précisément cette simplicité qui dérangeait: elle refusait la sophistication, le spectacle, elle se présentait comme un geste humble, presque domestique, et certains la prenaient pour une esquive.

Une voisine, plus jeune, passa la tête par la porte et lança sans malveillance:

— Moi, je suis sensible aux deux côtés. Quand mon frère a quitté l’hôpital, on a joué cet air dans le couloir. Il n’a rien dit, mais il a posé sa main sur la mienne. Après, il a accepté la visite du travailleur social. Peut-être que la musique ouvre une porte qu’on n’aurait pas su forcer autrement.

Dans cette polyphonie de raisonnements, Antoine sentit la contestation faire naître en lui une fatigue nouvelle: et si ce bonheur qu’il proposait n’était qu’une surface? Et si les sourires ramassés le long des bancs n’étaient que des pansements sur des blessures qui réclamaient des soins profonds ? La peur de la superficialité le tenaillait comme un courant froid. Il repensa aux nuits où il avait demandé lui-même plus que des notes: des réponses, des engagements, des preuves tangibles qu’on ne se contentait pas d’un confort passager.

Elise prit sa main sans cérémonie. Sa voix resta posée, ferme sans être dure:

— Antoine, rappelle-toi ce que nous avons vu. Le gérant du café qui a souri en remettant les croissants; la vieille dame qui, pour la première fois depuis des mois, a accepté d’aller aux ateliers de gym douce; ce gamin qui a chanté devant sa mère. Ce ne sont pas des certificats de vertu, mais ce sont des fissures où la compassion commence à entrer. Nous ne vendons pas d’illusions; nous plantons des graines.

Il y eut un silence. La mélodie, jouée par quelqu’un au loin, revenait comme un chœur discret: quelques notes, un souffle, puis le bruit familier de la ville. Antoine écouta ces fragments sans les juger, laissant chaque inflexion parler. Il sentit que la musique continuait, malgré tout, à modeler l’air autour des gens: un pas ralenti, une main restée sur une épaule, un regard rendu moins abrupt.

Ce soir, Antoine ne prononça pas de décision grandiose. Il autorisa simplement le doute à exister, tout en reconnaissant les transformations visibles. L’inquiétude était tempérée par la compassion qu’il ressentait pour ceux qui, parfois, ne voyaient que l’insuffisance et non la possibilité. L’espoir, lui, se tint prudent: il n’était plus le feu naïf d’autrefois, mais une braise qui réclame soin et durée.

Alors qu’ils se levaient pour partir, Marc s’attarda un instant et posa sa main sur l’épaule d’Antoine, sans autre discours que la chaleur de son geste. La musique, jouée très bas, laissa passer un soupir collectif, comme si elle insufflait la patience nécessaire pour conjuguer action et écoute. Antoine sentit, dans ce mélange de critiques et d’encouragements, une voie se dessiner: répondre non par la défense, mais par la constance de petits gestes. Il marcha dans la rue où les lampadaires jaugeaient la nuit, portant en lui l’équilibre fragile entre l’effort tangible et la grâce d’un air partagé.

La simplicité retrouvée par la mélodie quotidienne

Le matin s’installe comme une caresse dans la cuisine d’Antoine. La tasse de thé fume encore, la route du quartier déroule déjà son petit vacarme, mais il y a un silence particulier autour de sa fenêtre — ce silence que comble la première note. Il pose la flûte en bois sur ses lèvres, doigts ronds et simples, et laisse la phrase revenir, encore et encore, sans chercher l’ornement ni la prouesse. La mélodie est courte, presque timide; répétée, elle s’étire et s’enracine comme une habitude légère.

« Vous êtes déjà réveillé, Monsieur Lemaire ? » demande une voix douce dans l’embrasure de la porte. Mme Delaporte, qui habite au palier d’en face et garde la fenêtre de son appartement ouvert quand elle peut, écoute depuis sa chaise — ses mains posées sur le plaid, ses yeux moins fatigués qu’hier. Antoine sourit sans rompre le fil musical. La respiration de la vieille femme s’apaise à mesure que les notes s’égrainent.

« Ça me rappelle la mer, » murmure-t-elle quand il finit. Un petit rire lui échappe, fragile et vrai. Ce rire, pour Antoine, devient plus efficace que n’importe quelle réponse aux doutes qu’il nourrissait encore la veille: la musique n’a pas à convaincre pour agir. Elle fait déjà ce qu’on lui demande — tenir compagnie, alléger un souffle, arracher un sourire.

Jour après jour, il transforme son geste en rituel. Avant de partir, il joue une fois à la fenêtre; au retour, il redonne la même phrase au crépuscule. Les voisins le reconnaissent à ce motif répété. Les enfants le sifflent dans la cour en cherchant une balle, le gérant du petit commerce du coin incline la tête entre deux tickets de caisse, et même le facteur ralentit le pas pour écouter, comme s’il repartait avec un quelque chose en plus dans la poche.

Un après-midi, il descend jusqu’à la cour où quelques enfants sautillent autour d’un vélo. Antoine s’accroupit, la flûte dans la main, et joue pour eux. Au début, ils se moquent gentiment — la musique est trop simple, disent-ils avec la franchise des petites gens — puis un gamin s’arrête, la bouche ouverte, et commence à fredonner. Bientôt, la cour se transforme en un chœur sans prétention: une voix qui hésite, un autre qui rattrape la mesure en baguenaudant. La simplicité de l’air suffit à créer une communauté. Un éclat de joie pure traverse les visages, et Antoine sent, au fond de la poitrine, une certitude tranquille.

Le gérant du commerce, un homme au dos usé et aux mains rapides, l’accueille un matin derrière sa caisse. Entre deux clients, il referme son carnet et dit, presque surpris : « Vous savez, ça m’aide pendant les fins de mois. » Sa voix est sèche, mais ses yeux se sont adoucis. Il raconte qu’il joue parfois l’air dans la réserve, juste pour calmer l’agitation qui monte quand la journée se prolonge. La mélodie, glissée comme une respiration, a un pouvoir d’ordre domestique: elle replace le coeur au-thème, elle rappelle que la vie commune tient dans des gestes répétés et sincères.

Il joue aussi pour les malades du quartier. Mme Roche, alitée depuis une chute, demande un jour la fenêtre entrouverte ; Antoine se penche et souffle la mélodie, lente et tendre. La respiration de la femme, d’abord haletante, s’apaise, et ses doigts se détendent sur le drap comme une fleur qui retombe enfin dans la pluie tiède. Les médecins ne sauraient énoncer le remède, mais la famille parle plus tard d’une nuit meilleure. Pour Antoine, cette petite victoire suffit: il n’a pas soigné la maladie, il a simplement posé une présence sonore qui rendait la souffrance plus supportable.

Elise observe ces gestes avec une sérénité qui lui va bien. Parfois, elle dépose une théière sur la table après son passage au jardin communautaire et reste à écouter. « Ce n’est pas la perfection des notes, » dit-elle un soir, « c’est la façon dont tu recommences. » Antoine prend ces mots comme un enseignement. Il apprend que la constance vaut mieux que l’éclat ponctuel ; que la fidélité d’un petit rituel tient plus que la démonstration technique. Sa flûte est usée, ses doigts parfois hésitent, et c’est précisément cette honnêteté qui touche.

La mélodie devient, au fil des semaines, une petite liturgie laïque, un rite domestique qui transforme l’atmosphère ordinaire. Les gestes demeurent humbles : un air joué au milieu d’une lessive, un motif sifflé en préparant le dîner, une phrase soufflée à la fin d’une journée. Ces répétitions banales tissent une trame nouvelle. Les voisins commencent à se saluer autrement, à prendre une seconde pour écouter, à laisser la colère retomber avant de répondre. Le bonheur s’infiltre par la simplicité des actes, et la transformation, loin d’être spectaculaire, est patiente et douce.

Antoine pense souvent, dans ces heures paisibles, aux nuits plus troublées où le doute l’étreignait. Il ne nie pas ces ombres ; il les accepte comme la toile sur laquelle la mélodie vient dessiner des clairs. Les notes ne promettent rien d’extraordinaire : elles promettent seulement la présence. Et parfois la présence suffit à faire naître la joie.

Alors qu’il range sa flûte sur la table, la lumière diminue et Lumière, la colombe blanche que les enfants laissent parfois approcher sur le rebord, s’ébroue et s’envole vers les toits. Elise sourit, posant sa main sur la manche d’Antoine sans un mot. Ils restent un instant à écouter la ville — ce bruissement poli, ces petites joies réitérées — et savent que la mélodie, fidèle, continuera le lendemain. Ce geste quotidien, simple et sincère, a trouvé sa place ; il attend désormais d’être mis à l’épreuve par des jours moins cléments, confiant que ce qu’il répète au quotidien peut, lentement, faire changer le monde autour d’eux.

L obstacle et la voix qui vacille dans la ville

La ville bruissait comme une bête irritée. Des slogans claquaient sous les banderoles, des tambours martelaient des pavés, une sirène nocturne avait déjà percé deux fois la nuit précédente et se préparait à hurler de nouveau. On avait fermé la grande salle du quartier — le dernier refuge de répétitions et de petits concerts — et la nouvelle courait, âpre, comme un froid contre la peau : la fermeture était définitive, les subventions supprimées, le projet étouffé par des décisions que personne n’avait pu empêcher.

Antoine s’était installé à l’angle d’une rue secondaire, près d’un café dont la vitrine était barrée de feutres et d’affiches éraflées. Il tenait sa flute entre les doigts comme on tient une offrande fragile. Il jouait l’air simple, celui qui avait pris forme dans les jours tranquilles, mais la même phrase semblait se dissoudre dans ce vacarme. Les notes flottaient, se heurtaient aux cris, puis retombaient, comme des feuilles fatiguées.

Des passants pressés le dépassaient sans ralentir. Un livreur manœuvrait son triporteur à toute vitesse, une mère tirait son enfant en murmurant des excuses pour le bruit, un groupe de manifestants débattait sous un mégaphone et, parfois, quelqu’un lançait un regard fuyant ou indifférent. « On n’a pas le temps pour des berceuses », lança, acerbe, un homme en bleu de travail en passant, sans s’arrêter. La remarque, plus qu’un refus, fut un coup porté à l’estime d’Antoine.

Elise était restée à l’écart, comme une présence calme et solide. Elle posa la paume de sa main sur le dos de la main d’Antoine, un geste qui n’interrompit pas la mélodie mais la soutint. « Tu n’es pas seul, » dit-elle doucement. « Ce que tu offres tient encore. » Il répondit par un sourire qui ne parvint pas à chasser la lassitude de ses yeux.

La fatigue n’était pas seulement physique — ses épaules étaient lourdes de ces doutes qui, depuis quelques jours, avaient pris de la place : et si la musique était un luxe face aux urgences ? Et si, en jouant, il fuyait la vraie tâche, celle de crier, de manifester, de réparer ? L’idée le travaillait comme une petite ronce. Il se demanda si sa pratique quotidienne suffisait à quelque chose d’autre qu’à apaiser sa propre nostalgie.

Un jeune homme, au crâne rasé, cria derrière lui : « Ce n’est pas en sifflant qu’on sauvera la salle ! » D’autres acquiescèrent, la contestation prit des formes de moralité publique. Certains voisins, fatigués des discours, estimèrent que la musique n’était qu’une distraction. Elise répliqua sans colère mais avec fermeté : « Ce qui console n’est pas forcément un détour de la lutte. Parfois, c’est ce qui permet de continuer la lutte. »

Antoine continua à jouer, plus lentement, comme pour vérifier si le morceau pouvait tenir face à la turbulence. Entre deux notes, il regarda ses mains : elles tremblaient un peu. Il pensa aux matins calmes où un voisin avait souri en entendant la phrase s’échapper d’une fenêtre, aux enfants qui avaient repris un motif sans savoir pourquoi. Ces images tenaient encore, mais elles semblaient plus fragiles soudain.

Alors survint l’instant infime qui fit vaciller la certitude du néant. Une femme âgée, les cheveux blancs tressés en un chignon maladroit, s’arrêta. Elle n’avait pas l’air intéressée par la polémique ; ses traits portaient la fatigue de la ville et une solitude ancienne. Elle resta quelques pas devant Antoine, immobile, et la pluie fine du soir dessina sur son visage des sillons luisants. Quand la phrase s’éleva, sa bouche se fendit d’un pli imperceptible — une larme roulait, silencieuse. « Merci », murmura-t-elle, comme on dit merci à un inconnu qui a rendu une parcelle d’âme plus chaude.

Peu après, un adolescent, portant un sac trop grand, se mit à fredonner, d’abord timide, puis plus assuré ; ses notes n’étaient pas les siennes encore, elles trouvaient l’air avec maladresse, puis se joignirent, comme une réponse. Le garçon n’avait pas la voix d’un musicien accompli, mais il chanta. Un petit cercle se forma, non par décision collective mais par attraction discrète : certains ralentirent, d’autres se penchèrent, un commerçant ferma un battant et écouta. La mélodie, vacillante, retrouva un peu de corps.

Antoine sentit, au creux de cette soirée houleuse, un mouvement de reconnaissance qui le traversait comme une chaleur. Il comprit que la transformation ne suivait pas une ligne droite ; elle trébuchait, revenait, se cachait parfois derrière la colère. Le bonheur qu’il cherchait n’était pas un état permanent mais une possibilité fragile, souvent à reconquérir.

« Nous ne sauverons peut-être pas tout, » dit Elise en se penchant vers lui, « mais nous pouvons rendre des instants moins durs. » Antoine hocha la tête. La phrase était simple, presque banale, et pourtant elle résonna plus fort que toutes les protestations.

La rue reprit son tumulte, la sirène retentit une fois de plus et s’éloigna comme une vague. Quand le dernier son fut parti, la mélodie d’Antoine resta comme un résidu lumineux. Il rangea sa flute avec des gestes un peu plus assurés. L’adolescent continua de chanter quelques mesures, la vieille femme disparut au coin de la rue en essuyant ses yeux, et Elise glissa son bras autour de sa taille pour l’envelopper d’une présence silencieuse mais tenace.

Ils marchèrent côte à côte, les pavés humides renvoyant des éclats de lumière. Antoine sentait la fatigue morale toujours là, mais une petite braise de confiance brillait encore. La ville était pleine d’obstacles, ses voix se heurtaient, les lieux menaçaient de disparaître ; et pourtant, dans un souffle, la musique avait prouvé qu’elle savait encore toucher. Ce n’était pas une victoire flamboyante, mais cela suffisait pour avancer vers ce qui viendrait ensuite : rassembler, protéger, inventer des formes où la mélodie pourrait respirer à nouveau.

La résilience et la renaissance par la musique partagée

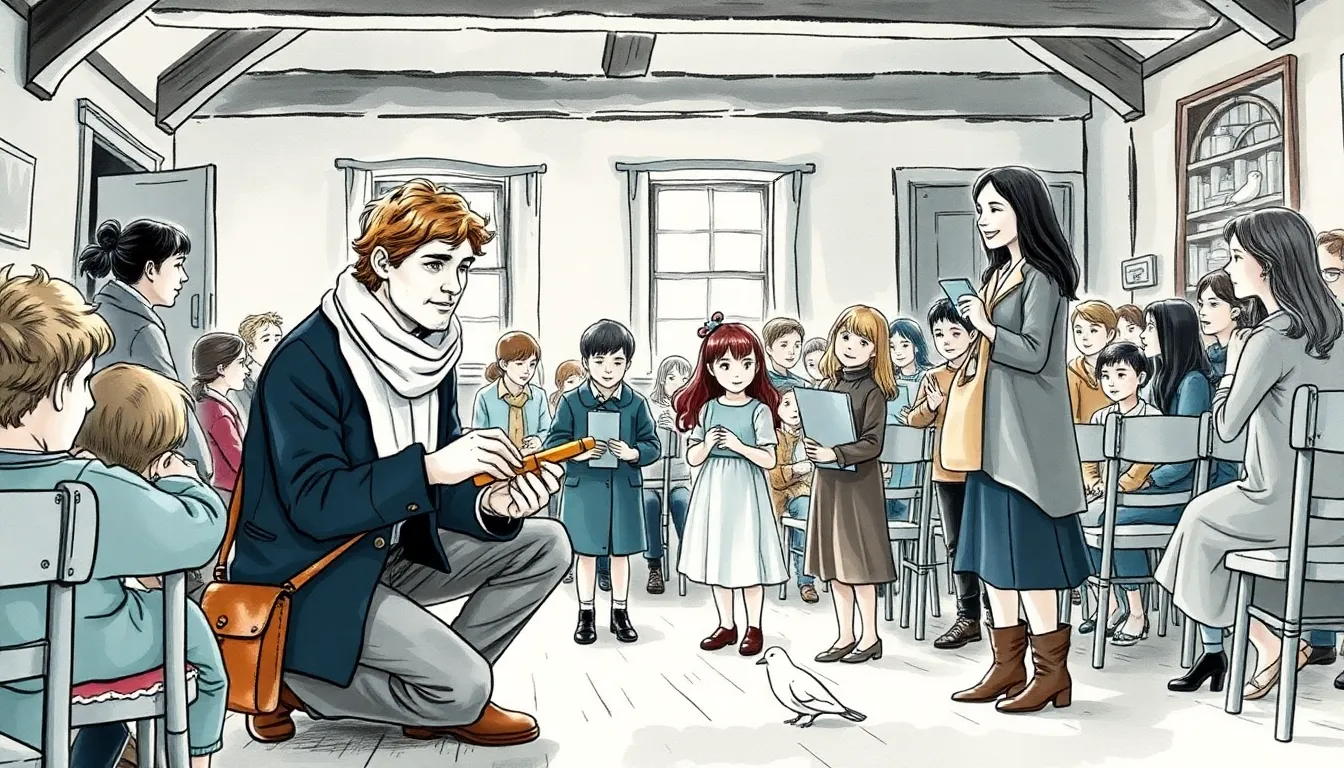

Le matin où tout sembla basculer vers l’autre rive, Antoine entra dans la petite salle du centre culturel comme on franchit une fenêtre ouverte sur le monde. L’air gardait encore l’odeur de café renversé et de papier ciré; des chaises étaient rangées en demi-lune, des partitions improvisées jonchaient une table. Lumière, la colombe blanche, somnolait sur le rebord de la fenêtre, indifférente à l’agitation humaine. Autour d’Antoine, des voisins qu’il connaissait à peine se donnaient des gestes d’une familiarité neuve : organiser, protéger, transmettre.

« Ils ont proposé la salle pour les petits concerts, » dit une femme au pull usé en montrant l’affiche où l’on avait collé, d’une écriture maladroite, le mot atelier. « On peut répéter ici, apprendre aux enfants, se retrouver sans craindre le vent de la rue. »

Antoine sourit sans en faire un signe trop grand. Il sentit, pour la première fois depuis la fatigue des jours précédents, une poussée d’énergie simple et claire, comme si la mélodie elle-même l’avait pris par la main. Chaque visage autour de lui portait la même décision tranquille : ne pas laisser s’éteindre ce qui rendait les heures plus légères. On peignit des panneaux, on nettoya le vestibule, on prévint les vieux commerçants qu’il y aurait des répétitions en journée. On inventa des gardes-bénévoles pour les petits lieux où l’on chantait.

Les formes de la mélodie se multiplièrent aussitôt. Le samedi, un menuisier proposa d’enseigner un rythme aux adolescents en martelant des chutes de bois ; le dimanche, une institutrice improvisa un atelier de souffle pour les tout-petits ; les soirs, des groupes de voisins se mirent à chanter dans la rue, debout sous les réverbères comme s’ils ravivaient des étoiles. Parfois la musique n’était qu’un temps de silence partagé, une minute où l’on posait les mains sur ses genoux pour écouter le monde reprendre son souffle.

Dans un coin de la salle, Antoine s’agenouilla près d’un garçon aux doigts trop jeunes pour les harmonies. Il guida la main sur le petit instrument que l’enfant tenait, corrigea une position, posa une note lente et claire. Les yeux du garçon s’ouvrirent : il venait d’entendre, pour la première fois, la mélodie se faire nécessaire. À cet instant, Antoine comprit que la musique ne s’imposait plus comme un don mystérieux venu d’une ruelle ; elle était devenue un geste, une leçon transmise de mains à mains.

« Tu te souviens de la première fois ? » demanda Elise en déposant une pile de chaises contre le mur. Sa voix était douce, mais ferme. Il la regarda — elle avait les mains encore poudrées de craie, les cheveux pris en arrière comme toujours, le regard tranquille. Leur relation, mise à l’épreuve par les doutes et la fatigue, avait trouvé désormais un équilibre solide : elle organisait, il guidait, ils écoutaient côte à côte.

« Je me souviens, » répondit Antoine. « Je me rappelle la ruelle, la pluie, l’éclosion d’une petite phrase. Mais je ne pensais pas qu’elle ferait ça : qu’elle lierait autant de choses. »

Elise posa sa main sur son avant-bras, un geste qui ne cherchait pas à réparer mais à affirmer. « La musique n’efface pas la peine, » murmura-t-elle, « mais elle la rend supportable. Elle tisse des liens. » Antoine sentit alors, comme une certitude qui s’installe, l’essentiel du message qu’ils avaient partagé depuis le début : la musique a le pouvoir d’apporter bonheur et sérénité, non pas en promettant l’oubli, mais en offrant une compagnie à la douleur.

La communauté ne glorifiait pas l’oubli. Dans le couloir du centre, une voisine portait encore la fatigue d’une nuit passée auprès d’un proche malade ; ses yeux brillaient d’une tristesse intacte. Quand la mélodie s’éleva, elle ne disparut pas — la douleur demeurait, mais elle fut adoucie : une respiration moins courte, un pli de front qui se détendait. Une autre fois, un homme récemment au chômage prit la parole devant l’assemblée et dit, d’une voix qui tremblait, qu’apprendre la phrase chaque matin lui donnait une raison de se lever, un fil à tirer parmi tant de choses qui semblaient s’effilocher.

Les ateliers prirent des couleurs inattendues. On inventa des séances « d’écoute partagée » où l’on n’interprétait pas, mais où l’on s’installait en silence pour prêter attention au timbre des respirations, au bruit des pas qui passaient dehors, au souffle d’un enfant qui s’endormait. On improvisa des chants de rue qui parcoururent le marché, modifiant les trajets des clients et des livreurs ; des chansons simples, répétées, qui se transformèrent en refrains que l’on chantonnait en faisant la queue au boulanger.

Un soir, après un atelier où des adolescents s’étaient mis à taper des rythmes sur des barils et des bancs, Antoine et Elise restèrent assis sur le perron. La rue était plus calme ; la ville semblait avoir retenu son souffle pour mieux écouter. Antoine sentit une joie retrouvée, mais tempérée d’un émerveillement renouvelé : ce n’était pas seulement la mélodie qui avait gagné, c’était la façon dont les gens acceptaient de se rendre disponibles les uns pour les autres.

« Nous avons semé quelque chose, » dit Antoine en regardant Elise. « Ce n’est pas un remède, mais c’est un pont. »

Elle sourit, et ce sourire, dans la pénombre qui tombait, eut la douceur d’une averse tiède. « Et nous continuerons à le tisser. Demain, les enfants chantent au marché. Après-demain, une minute de silence au parc. Ensuite… » Sa voix s’arrêta, non par hésitation, mais par convenance : il est des projets qu’il vaut mieux laisser grandir que dicter.

Alors qu’ils se levaient pour ranger les instruments, la salle résonna d’un dernier motif, léger, presque murmurant. Antoine reconnut la première phrase qui, quelques mois plus tôt, l’avait saisi dans une ruelle après la pluie. Elle n’avait pas perdu sa simplicité; au contraire, chaque répétition l’avait rendue plus vraie, plus utile. La communauté la portait comme un vêtement réconfortant : elle ne supprimait pas les cicatrices, mais elle permettait de les approcher sans craindre qu’elles se rouvrent.

Ils quittèrent la salle ensemble. Dehors, sous les platanes, quelques voisins collaient des affiches pour la veillée à venir — une rencontre sans faste, un bouquet de petites voix et de silences. Antoine sentit, au creux de sa poitrine, une joie calme et une curiosité vive : que dirait demain, quelle voix inespérée se joindrait à eux encore ?

La musique, pensait-il, avait retrouvé sa vocation première : rendre supportable l’existence en la partageant. Ils marchèrent puis se séparèrent aux coins familiers des rues, chacun portant avec lui l’espoir d’une autre matinée où l’on apprendrait une note, d’un après-midi où l’on offrirait une oreille, d’une soirée où l’on écouterait, simplement.

La melodie du bonheur poèmes pour l’âme et conclusion

Le soir s’étendit comme un voile de soie sur la place. Les réverbères diffusaient une lumière douce, mais c’étaient les arbres qui, d’un geste ancien, semblaient retenir le ciel pour mieux écouter. Antoine et Elise s’assirent sur un banc usé, la petite communauté s’installant en demi‑cercle autour d’eux ; certains posèrent une chaise, d’autres un plaid, un couple laissa leur bébé dormir au son qui revenait. La brise apportait l’odeur du tilleul et de la terre humide — et, comme depuis la première bribe entendue dans la ruelle, la mélodie venait, simple et familière, prête à s’écouler à nouveau.

Antoine posa sa flûte sur ses genoux, la main effleurant le bois comme on caresse une vieille confiance. Il n’y eut ni fanfare ni dispositif : seulement la voix claire d’une phrase que tous reconnaissaient. Quand il souffla, la mélodie sembla s’étirer, retrouver les plis et les silences où elle avait habité chaque jour depuis sa découverte. Autour de lui, les visages se détendirent, les épaules se baissèrent, comme si l’air avait cessé d’être une obligation et redevenait un cadeau.

« La première nuit où j’ai entendu cet air, j’avais peur », dit Marc, le boulanger, sa voix voilée par l’émotion. « Ma fille était malade et je n’arrivais pas à dormir. À la première note, j’ai cru que quelqu’un avait ouvert une fenêtre sur mon enfance. Je me suis souvenu de ma mère qui sifflait en préparant le pain. J’ai pleuré sans le vouloir, puis j’ai dormi jusqu’au matin. » Les mots tombèrent simples, sans grands effets ; mais ils dirent tout ce qu’une explication savante n’aurait pu dire sur la manière dont la musique répare, comme si elle recousait les pans décousus des nuits.

Un enfant, les genoux collés à son torse, se leva et chanta sans réserve. Son timbre était léger, un peu faux, pur comme une source. Il n’avait pas appris la mélodie pour la perfection ; il la donnait. Ses voisins reprirent, à mi-voix, des fragments, des harmonies improvisées comme des cadeaux clairs. Le chant des enfants, plus que toutes les théories, montrait le pouvoir de la simplicité : une phrase répétée, acceptée, aimée, finit par changer le monde à son échelle.

« Chez moi, c’est devenu un rituel », murmura une femme assise par terre, ses doigts jouant distraitement avec une brindille. « Tous les matins, je laisse la fenêtre entrebâillée et je l’écoute pendant que je prépare le thé. Ce n’est pas une chanson qui promet un grand avenir, mais elle apaise les petites choses — mon coeur, mes gestes. » Il y eut des hochements de tête, des sourires qui disaient la gratitude plus que les applaudissements.

Un ancien, la peau comme du parchemin mais les yeux clairs, se redressa lentement. « Quand j’étais jeune », commença-t‑il, « on chantait pour faire passer l’hiver. Ce n’était pas la musique des virtuoses, c’était celle qui remplissait les tasses et les bouches. Aujourd’hui, cette mélodie m’a réveillé un souvenir : ma sœur qui tapotait le battant d’une chaise en cadence. J’ai senti, de nouveau, la maison entière tenir sa respiration. » Sa voix se brisa sur la dernière syllabe ; personne n’essaya de la recoller. Le silence qui suivit n’était pas lourd, il était complice.

Les narrations se croisèrent comme des fils : la boulangère qui avait appris la phrase au marché, la jeune institutrice qui l’avait chantée aux enfants pour calmer une dispute, le vieil ouvrier qui l’avait sifflée en réparant une chaise. Chacun apportait son expérience, modeste et vraie, et la mélodie, par la répétition et la constance, tissait une toile de joie et de sérénité. On comprit, sans avoir besoin de le formuler trop savamment, que ce n’était pas l’artifice qui faisait l’effet, mais la persistance d’un petit geste partagé.

Antoine pensa à la première bribe qui l’avait saisi dans la ruelle, à sa propre peur d’être ridicule, à la tentation d’emprunter des prouesses techniques pour rendre la chose plus « impressionnante ». Il sourit en regardant Elise : elle le regardait avec les yeux d’une complice qui sait que l’essentiel tient souvent à la mesure la plus humble. « Nous n’avons fait que le suivre », lui dit-elle à voix basse. « Nous avons répété, offert, recommencé. »

La soirée s’étira en poèmes parlés et chansons murmurées. Des voisins apporterent des mots, des vers échappés d’une poche, des petites musiques que la plupart n’auraient pas osé jouer ailleurs. La mélodie du bonheur se révéla être un recueil collectif : chacun y ramenait une strophe de sa vie, et toutes, assemblées, formaient une partition étrange et consolante.

Lorsque la nuit s’approfondit, une lumière semblable à un chœur d’ombres enveloppa la place. Lumière, la colombe blanche qui avait survolé tant de rencontres, vint se poser sur une branche au-dessus d’eux, immobile, comme pour bénir la scène. Le chant retomba en un dernier accord, long et tendre, et l’on sentit un soulagement — non pas celui d’une fin, mais celui d’un apaisement suffisant pour que l’on puisse repartir, changé par la douceur des petites choses.

Antoine se leva, prit la flûte, puis la remit avec un geste qui n’était ni théâtral ni dédaigneux : il acceptait sa place, modeste, au milieu d’autres gestes. « Ce n’était pas à moi de sauver quoi que ce soit », dit-il, « seulement de rappeler qu’une note peut être un pont. » Elise posa sa main sur la sienne ; leurs doigts se mêlèrent, simples et décidés.

La dernière image fut celle d’un cercle qui ne se refermait pas. Les gens partirent en se parlant à voix basse, emportant la même phrase dans leurs poches, prêts à la ressusciter le lendemain devant une porte fermée ou une fenêtre ouverte. La mélodie continuerait, non pas comme un spectacle, mais comme une présence : une manière humble de nommer le bonheur — persistant, accessible, offert sans condition.

Si vous avez écouté, si quelque part une phrase ténue vous a touché, souvenez‑vous que la musique n’a pas à être parfaite pour guérir. Elle demande constance, simplicité et affection. Peut‑être, en lisant ces lignes, portez‑vous vous aussi une mélodie dans la poche. Partagez‑la, laissez‑la habiter un coin de rue, une cuisine, un cœur inquiet. Racontez‑nous — à voix basse ou hautement — comment une petite note a changé votre journée. La joie, la sérénité et l’émerveillement se tiennent souvent dans ces gestes minuscules qui, répétés, deviennent poèmes pour l’âme.

Cette poésie émouvante nous rappelle que le bonheur peut se trouver dans les moments les plus simples. N’hésitez pas à partager vos réflexions sur cette mélodie magique ou à explorer d’autres créations de l’auteur.

- Genre littéraires: Poésie

- Thèmes: bonheur, musique, transformation, simplicité

- Émotions évoquées:joie, sérénité, émerveillement

- Message de l’histoire: La musique a le pouvoir d’apporter bonheur et sérénité à ceux qui l’écoutent.