Le premier diagnostic et le départ silencieux

La salle d’attente sentait l’antiseptique et les revues démodées ; un écran plat diffusait des images sans voix. Antoine Morel tenait son sac de cuir sur les genoux comme on serre une vérité fragile. Lorsqu’il entra dans le cabinet, la lumière était douce, presque coupable. Le diagnostic tomba avec la politesse d’une phrase bien apprise : amnésie progressive, probablement neurodégénérative. Les mots firent leur chemin comme des cailloux lancés à la surface d’un lac — des cercles, des frissons, puis le silence qui s’étend.

« Nous allons essayer de ralentir l’évolution, » dit la médecin, sans emphase. « Mais il faut s’attendre à des pertes, monsieur Morel. Organisez ce que vous pouvez. Parlez-en à votre entourage. »

Antoine hocha la tête. Il savait déjà, au fond, que le temps travaillait contre lui ; il le savait comme on sent la marée monter. Son regard, pourtant, se perdit sur une photo posée sur la table : un paysage flou, des silhouettes plus nettes par leur absence même. La salle devint subitement étrangère, comme un décor derrière lequel sa vie avait été rangée en cartons.

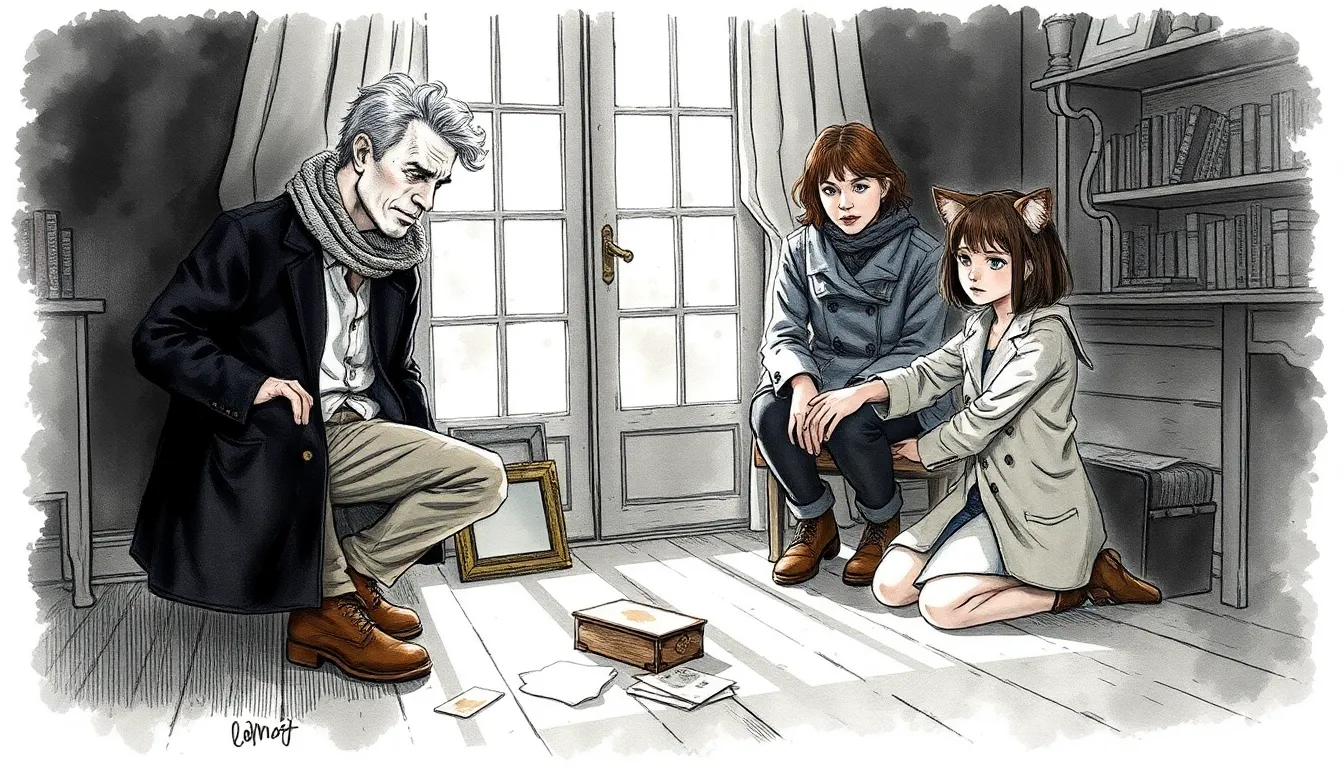

De retour dans son petit appartement du quatrième étage, il gravit les marches avec la lenteur d’un homme qui compte les marches pour les retenir. L’endroit était un musée intime : photos encadrées, lettres à moitié ouvertes, cartes routières pliées en accords secrets. Chaque objet parlait une langue qu’il n’osait plus prononcer ; chacun était une balise contre l’oubli. Loup, son chien, vint se coller à sa jambe et posa la tête sur sa chaussure, comme pour sceller un pacte muet.

Claire arriva en fin d’après-midi, manteau beige, mains trop occupées à contenir une inquiétude qu’elle essayait de rendre légère. Elle avait trente-deux ans et la voix d’une femme qui ferait des blagues pour masquer des larmes. Elle observa son père avec cette attention faite d’amour maladroit et de peur retenue.

« Tu as entendu ? » demanda-t-elle sans demander, regardant la lettre remise par le cabinet. « Ils parlent de… d’évolution. »

Antoine posa un doigt sur une vieille photographie posée sur la table : des visages qu’il reconnaissait comme on reconnaît une rue où l’on ne sait plus si l’on a habité. « Je sens qu’il y a quelque chose, » souffla-t-il. « Un événement précis. Comme une serrure dont j’ai perdu la clé. Si je retrouvais ce moment… » Sa voix se brisa sur l’incertitude. « Peut-être que je me retrouverais. »

Claire fit un pas, hésita, puis avança une main pour lui toucher le bras, geste à la fois consolant et frustré. « Papa, je peux t’aider. Mais je ne peux pas… pas tout le temps. » Elle sourit, et l’on aurait cru entendre une petite raillerie dans ce sourire, cette douce moquerie qui disait : ne fais pas de moi une héroïne malgré moi. « Je viendrai pendant quelques jours, je t’aiderai à préparer les papiers, à organiser le voyage. Mais tu sais que je dois garder ma vie aussi. »

Ils restèrent un long moment à feuilleter des lettres jaunies. Claire finit par tendre une photographie plus petite, repliée dans une enveloppe trouée par le temps, et un petit carnet relié que sa main avait gardé comme on garde une bouée. « C’était dans la boîte du grenier, » dit-elle. « Je ne sais pas si c’est important, mais… prends-le. »

Le carnet était couvert de notes d’une écriture serrée, des adresses griffonnées, des noms à demi-effacés, des dates que son père lisait comme des repères perdus sur une carte maritime. La photographie montrait une scène au bord de l’eau — une silhouette d’enfant, une maison lointaine. Antoine sentit son cœur accélérer, une douleur douce et vive, comme si la mémoire lui rappelait son droit de chercher.

La maison et la photographie éveillèrent en lui une certitude plus forte que la peur : la quête de soi est intrinsèquement liée à la mémoire et aux souvenirs que nous chérissons. Ce credo, il le formula lentement, non pour convaincre Claire mais pour se persuader lui-même. « Si je ne vais pas chercher ce moment, qui le gardera pour moi ? » demanda-t-il.

Les obstacles étaient là, palpables. Le temps, d’abord, s’effritait entre leurs doigts. La maladie avançait à la fois silencieuse et pressée ; chaque jour semblait emporter une poussière de présent. Les préparatifs logistiques — billets, itinéraire, argent, médicaments, une personne pour veiller sur Loup — emplirent les conversations d’une praticité cruelle. Et puis il y avait l’ambivalence de Claire : aimante, mais protectrice d’une vie qu’elle ne pouvait abandonner entièrement.

« Je refuse de te laisser seul longtemps sur des routes que tu pourrais oublier, » dit-elle avec la franchise d’une fille qui aime trop pour céder à la culpabilité. « Mais je ne peux pas non plus être ton ombre, papa. On peut définir des étapes, je viendrai à certains points, je resterai en veille par téléphone. »

Antoine comprit qu’elle posait ses limites comme on trace une carte ; ce n’était pas un refus, mais une manière de dire « je t’accompagne, dans les bordures que je peux tenir ». Il accepta, non sans une pointe d’amertume — la solitude de ce voyage allait être son épreuve.

La nuit avant le départ fut emplie d’emballage lent et de souvenirs pesés. Il glissa dans une valise des lettres liées par un ruban, le carnet donné par Claire, une photo qu’il plaça près du cœur, la vieille écharpe, des cartes routières où il noircit parfois des routes comme on marque un chemin à suivre pour l’âme. Loup gémit une fois, comme pour approuver ou pour protester. Antoine caressa la tête du chien. « Tiens-moi la place, » murmura-t-il. « Tiens-nous la place, d’accord ? »

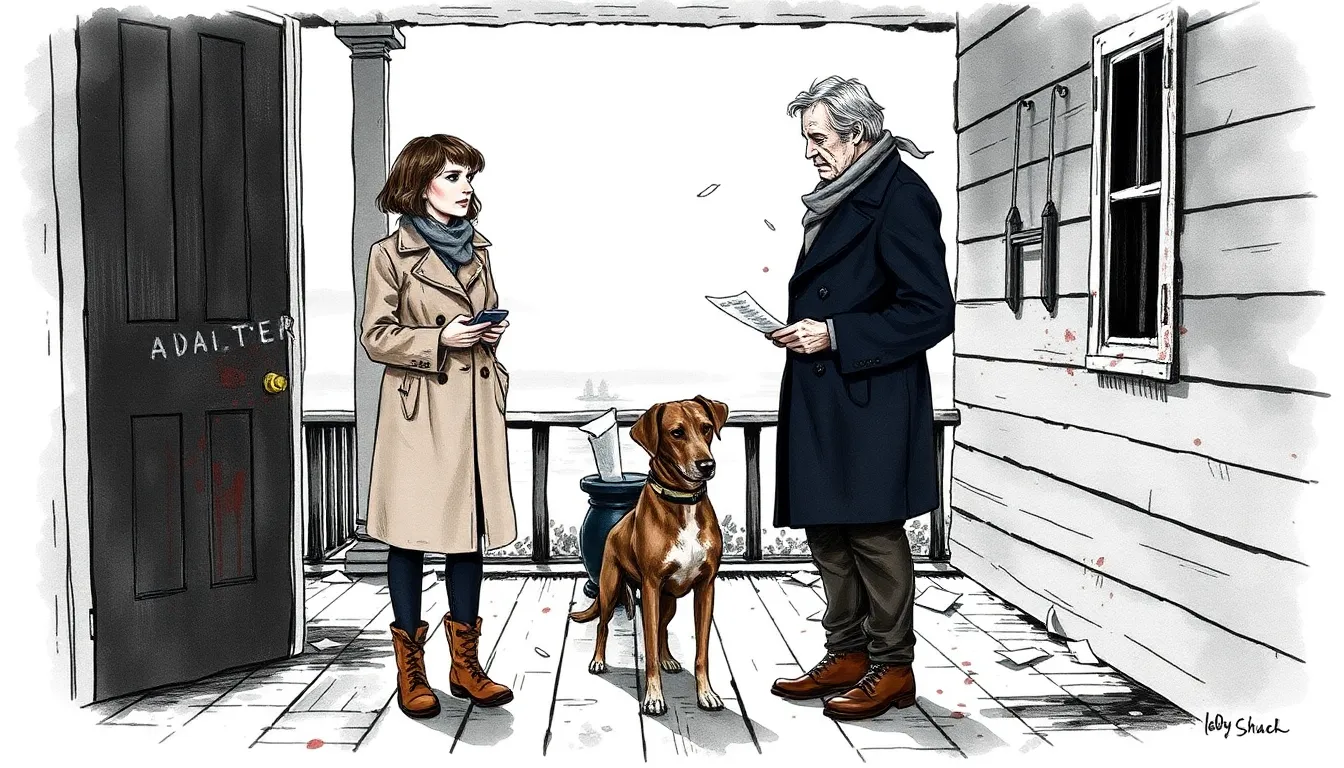

Au petit matin, lorsque la ville était encore dans le moelleux de l’aube, Antoine se tint un instant sur le palier. L’air était froid et fin ; il abritait la promesse d’un départ et le deuil d’un retour incertain. Claire, enveloppée dans son manteau, tenta un sourire qui essaya d’être solide. Elle lui remit le carnet, la photographie, et posa une dernière main sur sa joue. « Reviens-nous autant que tu le peux, » dit-elle. Sa voix trembla, mais la raillerie douce logée dans son regard resta : « Et n’oublie pas ton chapeau. »

Antoine prit ses valises, Loup se glissa à côté de lui, fidèle et silencieux. En descendant l’escalier, il sentit la ville s’ouvrir sur un monde de possibles et d’absences. Il savait que certaines portes ne se rouvriraient pas, que d’autres, peut-être, dévoileraient des clefs. Il savait enfin que cette quête ne serait pas seulement un recueil de faits retrouvés mais la recomposition patiente d’une identité tissée de mémoire et d’amour.

Il referma la porte derrière lui sans bruit, le sac de cuir entre les mains, la photo à l’intérieur d’une poche, le carnet serré contre sa poitrine. Le jour pointait juste ; la lumière coulait sur le trottoir comme sur une feuille blanche. Antoine marcha, non vers une certitude, mais vers une promesse — fragile, mélancolique et, malgré tout, porteuse d’espoir.

La décision du dernier voyage et les cartes anciennes

Le quai sentait le métal froid et le café trop fort. Antoine tenait son petit sac en cuir comme on serre une relique ; il regardait les rails qui s’effilaient vers l’horizon et cherchait, dans le mouvement des voyageurs, un point d’ancrage. Claire s’était tenue près de la valise, son visage creusé par la fatigue de nuits sans sommeil, ses mains fines refermées sur un carnet qu’elle venait de glisser entre les paumes de son père.

« Tiens, » dit-elle en posant le carnet sur ses genoux. « J’ai rassemblé tout ce que j’ai pu : les cartes, les lettres, les noms qui reviennent. Ce n’est pas une route tracée, simplement des étapes possibles. »

Antoine prit le carnet comme on prend une promesse fragile. Il ouvrit la première page où des fragments d’itinéraire se chevauchaient : gare de village, lac, petite maison au bord d’une route secondaire. Des ratures, des flèches, des dates effacées. Il murmura : « La gare… le… » et s’arrêta, la bouche cherchant le nom qui s’était envolé aussitôt.

Claire posa sa main sur la sienne. « Tu peux me dire ce que tu tiens pour essentiel ? »

Il hésita, la voix vacillante. « Il y a, dans une lettre, un lieu… non, pas lieu — une image. Un quai, un homme, une… » Les mots se dérobaient sous ses doigts. « Une bicyclette. Non, c’est l’eau. » Il sourit d’un rire creux, conscient de la fragilité de ses phrases. « Pardon. »

Le carnet qu’elle lui avait offert tenait compte de ces effractions : chaque page portait une courte description sensorielle — odeur du pain, son d’une cloche, texture d’une porte — reliée à une carte ancienne qu’elle avait annotée. Claire avait recopié, en petites lettres serrées, des extraits de lettres jaunies et leur correspondance approximative avec des lieux. Elle avait marqué les chemins à pied, les changements de train, les bus locaux. Elle avait écrit aussi ses propres règles : elle viendrait pour des journées de soutien, répondrait aux appels, mais elle n’accompagnerait pas le voyage jusqu’à la fin.

« Je ne peux pas faire le long cours, papa, » dit-elle enfin, la voix basse mais déterminée. « Je prendrai des jours, je viendrai quand tu en auras besoin. Je resterai à distance raisonnable et proche au téléphone. »

Il hocha la tête. Le mélange d’orgueil et de honte, qui l’avait habité depuis l’annonce du diagnostic, passait par ses traits. « C’est bien, » dit-il. « Tu as raison. Je dois y aller seul. Mais ne t’inquiète pas — je t’appellerai. »

Le chien, Loup, remua et posa sa tête sur la valise, comme s’il comprenait l’importance rituelle du départ. Claire caressa son pelage d’un geste sec et le fit se lever. « Je descendrai avec toi jusqu’au quai, » proposa-t-elle. « Puis je reviendrai au bout de la journée. »

Ils consultèrent ensemble les cartes anciennes étalées sur une table de café du village, des feuilles à la couleur d’herbe fanée où les routes secondaires n’étaient que traits discrets. Les noms s’alignaient en colonnes incertaines : Saint-Loup-sur-Terre, la gare de Bernières, le lac de Valin… Des lettres glissées entre ces cartes portaient des phrases inachevées : « souvenir au bord du lac », « maison près du saule », « attendre le train de… » Claire désigna une petite maison dessinée sur une carte comme une tache d’encre. « Là », souffla-t-elle. « C’est peut-être notre première halte. »

Antoine se retrouva à répéter des noms qu’il ne retenait que quelques secondes : « Bernières… Valin… la gare de… » et il perdait aussitôt l’énonciation. La scène de leur conversation se déroulait comme un tissu effiloché : à chaque fois qu’il prononçait un fil, ce fil glissait entre ses doigts. Claire ne le corrigeait pas ; elle notait, retranchait, replaçait. Sa patience était une armure délicate.

Le départ fut modeste : Antoine prit un train régional, son vieux sac en cuir en bandoulière, Claire à ses côtés pour la première heure. Loup les accompagna jusqu’au quai, puis revint avec Claire ; on voyait sur le visage d’Antoine un mélange d’affection et de solitude contenue. Le train s’étira en soupir de vapeur, le paysage s’étira en bandes de ton neutre — haies, toits, champs — et déjà la présence tangible de Claire commença à s’amenuiser.

Aux changements, il monta dans des bus locaux où l’air portait des odeurs de carburant, de cuir froissé et de pain frais. La solitude du voyage rongeait ses repères ; les horaires, les panneaux, l’alignement des sièges perdaient leur pouvoir stabilisant. Mais, paradoxalement, c’est dans cette même érosion que de petites portes s’ouvrirent : une sirène de bateau qui le tira d’un vertige, l’odeur de l’herbe coupée le ramena à un été ancien, le cliquetis d’une sonnette de bicyclette fit naître le contour d’un rire.

La mémoire ne revint pas comme une image entière ; elle revenait par éclats sensoriels, par correspondances imprévues. Une texture de porte — râpeuse sous la paume — lui rendit une voix enfantine ; le parfum d’une soupe de légumes, partagé dans une cantine de gare, lui renvoya la sensation d’une main qui se posait sur la sienne. Ces bribes ne formaient pas une chronologie, mais elles commençaient à tisser un chemin possible.

Sur une carte, une note manuscrite de Claire indiquait : « Suis les sens. Là où l’odeur te pousse, laisse-toi aller. » Il se surprit à respecter ce conseil comme une consigne salvatrice. Il suivait l’odeur, la texture, la musique d’un village, et non plus seulement des noms qu’il oubliait aussitôt.

Vers la fin de l’après-midi, le bus le déposa dans un petit village que la carte ne distinguait guère. Les maisons étaient rapprochées, les volets clos, le silence pesait comme un lino ancien. Antoine marcha sans but, le carnet glissé dans la poche intérieure de son manteau, les pages froissées par la répétition des doigts. Un passant, un homme âgé, se tenait près d’une échoppe ; Antoine s’arrêta, hésita, sortit une photographie — une image patinée au dos écriture effacée — et la tendit avec une lueur de supplication.

Le vieil homme prit la photo, la regarda longuement. Ses yeux bleus se plissèrent comme s’il lisait un nom dans la lumière. Puis il prononça, lentement, un mot que ni Antoine ni le lecteur n’attendaient : « Marcelin. »

Ce nom, comme une clé, déclencha quelque chose de minuscule mais précis dans l’esprit d’Antoine : une salve d’images trop rapides pour être ordonnées — un banc sous un saule, une paire de bottes boueuses, un enfant qui court vers l’eau, une voix qui dit un prénom oublié et l’amour qui le portait. L’image fut brève, un clin d’œil de mémoire, mais elle fut nette et lumineuse, et Antoine la sentit s’insinuer en lui comme une flèche de chaleur.

« Marcelin ? » répéta-t-il, la bouche sèche, comme s’il s’efforçait de fixer le mot sur sa langue pour qu’il ne s’envole pas encore.

L’homme hocha la tête. « Marcelin, oui. La ferme au bord du chemin, quand j’étais gamin on allait pêcher près du saule. » Il sourit d’un sourire qui avait connu beaucoup d’hivers. « Vous avez de la famille là-bas ? »

Antoine sentit un élan de tristesse et, en même temps, une pointe d’espérance : l’idée que des portes puissent encore s’ouvrir, que des voix étrangères puissent réveiller des répliques intérieures. Il glissa la photo dans sa poche, comme si la maintenir près du cœur aiderait à la garder. Il composa le numéro de Claire, les doigts tremblants, pour lui dire le nom prononcé et la vision éphémère qui l’avait traversé. Sa voix trembla, et Claire répondit par des mots qui furent à la fois prudence et encouragement.

La route devant lui restait obscure et par fragments prometteuse. Il savait désormais que la mémoire n’était pas tombée dans un gouffre irréparable ; elle vivait en éclats, en parfums, en noms soufflés par des étrangers. Il se leva, remit son sac sur l’épaule, et suivit, sans s’en rendre immédiatement compte, la direction que l’on donnait au village : une route secondaire bordée de saules qui menait vers une étendue d’eau où le soir commencerait bientôt à peser.

Halte dans le village et les fragments de mémoire

Le village s’étendait comme une parenthèse sur la route : des murs de pierre chauffés au soleil, une fontaine dont l’eau clapotait sans hâte, et des fenêtres ourlées de rideaux qui semblaient retenir des vies minuscules. À peine avait-il posé le pied sur la place que des bribes l’assaillirent — la vision fugitivement nette d’une fenêtre entrouverte, une voix d’enfant qui chantonnait derrière un mur, le parfum du pain chaud enfoui dans la vapeur d’une boulangerie. Ces signes, minuscules et précis, se glissaient sous sa peau comme des clefs oubliées qui tournent sans ouvrir rien de complet.

Antoine s’arrêta, les mains au bord de son sac, laissant Loup renifler les dalles comme si le chien pressentait des routes invisibles. Il prit une inspiration, espérant que la logique viendrait recoudre l’intervalle entre sensation et souvenir. Mais ce fut une autre chose, plus sourde et plus fidèle, qui prit le relais : les sens. Ils le guidèrent sans chronologie — un instant remontait à dix ans, un autre à l’enfance — et tout se présentait en éclairs désordonnés.

Devant la boulangerie, la porte s’ouvrit sur un nuage d’odeur. La boulangère, une femme aux mains larges et au visage marqué par les heures, posa un pain encore tiède sur le comptoir et le lui tendit sans rien demander.

« Tenez, monsieur, prenez ceci. Vous avez l’air d’avoir marché. »

Il voulut refuser, mais la chaleur du pain réveilla un rire qui n’était pas le sien, un rire d’enfant accroché à son souvenir d’un été. Il fit un pas dans cette image : une petite main qui attrape la mie, un genou sale collé au chambranle d’une porte. Le présent et le passé se superposèrent ; il avait l’impression que la boulangère lui remettait plus qu’un pain — un fragment d’une vie qu’il croyait perdue.

« Vous me ressemblez quelqu’un, vous savez, » ajouta-elle, curieuse. « Ma grand-mère disait que certains visages reviennent toujours. »

Ces mots allumèrent une autre étincelle. Antoine sortit la vieille carte que Claire lui avait donnée, la fit glisser sur le comptoir. Les lignes étaient fanées, des noms griffonnés dans une encre qui avait jauni.

Plus loin, l’épicerie offrait un contraste : boîtes serrées, odeur de café, voix du patron qui frottait un morceau de savon sur le comptoir. Antoine montra la carte. Le vieil épicier plissa les yeux, parcourut la feuille de doigts habitués aux noms et dit lentement :

« Ici, non loin, il y avait une famille ; le nom d’ici… Lucien, non ? On en parlait souvent. »

À l’entente de ce nom, un visage d’enfant, bouche tordue en une moue d’affront, se superposa à la figure de la boulangère ; un rire, peut-être le même, battit soudain dans sa poitrine. Mais rien — pas de scène complète, pas d’explication — seulement des instants qui se présentaient comme des pierres éparses sur lesquelles il fallait marcher sans savoir où elles mèneraient.

Il eut, pour la première fois depuis longtemps, la certitude que ses souvenirs ne se réorganiseraient pas selon une logique temporelle. Ils arrivaient par l’odorat, par une intonation, par la texture d’un pain, et non par une séquence linéaire. Cette révélation le terrifia autant qu’elle l’exalta : il était contraint d’apprendre, désormais, à suivre les sens plutôt que la chronologie.

La journée s’étira en errance douce. Il prit des ruelles ombragées où le soleil dessinait des damiers sur le pavé. Des fenêtres ouvertes laissaient filtrer des conversations étrangères, des airs de radio, parfois une simple phrase — « Tu te souviens ? » — qui le traversait comme une lame. À chaque arrêt, quelque chose répondait : un éclat de rire, un visage d’enfant dans une vitrine, la vision d’une chaise en bois au dossier usé. Mais ces éclats restaient flottants, comme des morceaux d’un miroir brisé qu’il contemplait sans pouvoir recoller.

Le soir, quand les ombres s’allongèrent et que le village se fit plus silencieux, il trouva une petite auberge aux volets bleus. Assis devant une tasse de thé, il composa le numéro de Claire. Sa voix, au téléphone, fut la balise dont il avait besoin ; elle l’ancre dans quelque chose qui ne s’effrite pas totalement.

« Papa, tu es où ? » demanda-t-elle, attentive et inquiète.

« Dans un village, » répondit-il. « Les rues… elles disent des choses. Le pain ici sent comme un dimanche ancien. J’ai vu une fenêtre, Claire. Un rire. »

« Est-ce que tu te sens bien ? »

« Je ne sais pas… Mes souvenirs viennent comme des feuilles dans le vent. Parfois j’attrape une, parfois elle s’envole. »

Elle reprit, avec la douceur et la fermeté qui la caractérisaient : « Rappelle-toi de laisser le carnet près de toi. Et prends ton temps. Appelle-moi si tu veux. »

Il sourit malgré lui. Les détails qu’il confiait à Claire flottaient, incertains, mais l’acte de les nommer semblait déjà les réparer un peu. La voix de sa fille, même à distance, était une manière de tisser la mémoire autrement : non pas comme une collection d’événements figés, mais comme un tissu vivant que deux mains peuvent rafistoler.

Puis vint l’incident qui rappela la fragilité de tout ce qu’il transportait. En quittant la boulangerie, Loup, attiré par un gamin qui avait des miettes dans les doigts, tira sur la lanière du sac. Une photographie — la photographie que Claire lui avait remise, la petite image sur laquelle il avait fondé tant d’espérances — glissa, silencieuse, sur le pavé et disparut entre les jambes d’une poussette qui passait.

Il s’aperçut de la perte une minute après, lorsqu’il voulut vérifier le visage imprimé et retrouver la cohérence promise. Son cœur se contracta comme une main froide. Il revint en arrière, fouilla, interrogea, mais la ville avait déjà avalé l’objet : quelqu’un l’avait ramassée, la poussette était partie, et la rue reprenait son rythme sans lui offrir plus d’indice.

La photographie avait représenté, pour lui, l’espoir irrationnel qu’il put replier toute sa mémoire en un seul rectangle. Sa disparition fit saigner la journée d’un coup : il se sentit faible, responsable, incapable de préserver même le symbole de sa quête. La douleur fut nette, presque physique, comme si le sol lui avait été enlevé.

Claire sanglota un peu au téléphone quand il lui annonça. « Ne t’en veux pas, » dit-elle. « Ce n’est pas la photo qui est la mémoire, papa. C’est nous qui la portons. »

Ses mots, simples, furent à la fois baume et aiguille. Antoine pleura sans bruit, la tête posée sur ses mains. La mélancolie l’enveloppa — non pas seulement la tristesse d’une chose perdue, mais le vertige devant l’imprévisibilité de ce qui restait. Pourtant, sous cette tristesse, une lueur d’espoir se frayait un chemin : la certitude que la quête de soi ne reposait pas uniquement sur des objets, mais sur ces rencontres, sur ces sensations disséminées et sur la voix des vivants qui acceptent de partager.

Il se remit debout avec la lenteur d’un homme qui replie un plan compliqué. Loup se colla à sa jambe comme pour dire : allons. Antoine glissa le carnet de Claire dans la poche intérieure, vérifia le sac, et regarda la route qui s’éloignait à la sortie du village. Un chemin étroit, bordé d’ormes, paraissait conduire vers des collines basses où la carte indiquait peut-être autre chose — un lac, une maison, des portes closes à rouvrir.

Il resta un instant immobile, écoutant le dernier râle du soleil sur la pierre. Puis il entreprit d’avancer, résolu à suivre non plus la logique — qui l’avait déçu — mais la piste des sens, ces indices morcelés qui semblaient à présent la seule langue fiable de sa mémoire retrouvée. La nuit tomberait bientôt ; demain apporterait d’autres odeurs, d’autres voix, d’autres éclats. Il accepta la fragilité du voyage comme on accepte un vent froid : nécessaire, austère, porteur de vérité.

La perte d’un objet clé et la confrontation familiale

La porte de l’auberge claque comme un verdict. Antoine resta un instant immobile, la main encore posée sur la poignée, tandis que la pièce entière semblait retenir son souffle. Sur la table, sous la faible lampe, le carnet de Claire s’ouvrait sur des itinéraires gribouillés ; la besace de cuir était tombée sur une chaise, les lettres s’étaient mélangées. Mais ce qui n’était plus là — ce qui n’aurait jamais dû bouger — c’était la photographie. Une plaque muette où reposait, pour Antoine, une promesse irrationnelle : le point d’ancrage de tout ce voyage.

Il fouilla d’abord comme on prie, en gestes précipités et désordonnés, retournant les coussins, soulevant le plaid, passant la main sous la table où Loup, nerveux, se couchait en boule. Ses doigts cherchaient le papier, et son esprit cherchait en même temps une scène entière qu’il sentait s’effriter. Chaque fois que sa main rencontrait le vide, une phrase revenait, lancinante : « Tu étais chargé de garder ce qui reste. »

La certitude de la perte l’accabla plus que la perte elle-même. Il se mit à argumenter avec sa mémoire comme l’on aurait contesté une trahison : « Non, tu ne peux pas oublier maintenant, pas ça. » Mais la mémoire, capricieuse et fatiguée, répondait par des blancs, par des impressions fugitives — une odeur de gare, la chaleur d’une paume, le claquement des rails — plutôt que par des images nettes. Antoine se sentit responsable, incapable de protéger l’amas fragile de souvenirs qu’il portait comme un trésor trop lourd.

Le téléphone vibra sur la table. Claire. Sa voix, d’abord froide, tranchante de colère retenue : « Où est-elle ? » Il raconta, maladroit, les étapes entre la gare et l’auberge, la poire d’angoisse dans la gorge. Elle raccrocha, et vint. Le trajet jusqu’à eux, il le sut d’après un souffle long, était un pacte d’indignation et d’amour : elle le rejoindrait pour la nuit, mais elle ne dissimulerait rien.

Quand elle entra, le regard de Claire balaya la chambre comme si elle cherchait des témoins. Elle avait grandi à observer son père contre lui-même, et cette nuit-là son visage exprimait la même indignation protectrice qu’autrefois, quand elle le grondait pour des bêtises d’enfant. Ils ne prononcèrent d’abord que des reproches muets : un pli du front, un silence qui dit plus que n’importe quel mot. Antoine baissa les yeux ; la culpabilité le pliant en deux avait la texture d’une honte ancienne.

« Tu sais combien cette photo comptait pour lui ? » demanda Claire en parlant, presque à elle-même, puis corrigea : « Pour toi. » Son ton n’était ni accusation pure ni indulgence totale ; il oscillait, fragile, comme la flamme d’une bougie. Elle étala les feuilles, lut des passages du carnet, corrigea des dates. Puis, comme si la colère avait besoin d’une voie moins sèche, elle entreprit de raconter.

Les anecdotes vinrent, d’abord comme de petites lampées de chaleur : le père qui ramenait des fleurs sauvages au lieu de commissions, Antoine qui, tout petit, inventait des histoires pour la faire rire jusqu’à ce qu’elle torde la bouche ; la fois où il avait enterré un trésor dans le jardin et l’avait oublié, puis été consterné de découvrir qu’elle l’avait trouvé et gardé secrètement. Chaque souvenir que Claire évoquait était une pièce rapportée du puzzle, une facette d’Antoine que l’oubli lui avait arrachée sans lui demander son avis.

À mesure que les récits se succédaient, Antoine se reconnut dans des détails qu’il n’aurait pu imaginer : un rituel de chansons au coucher, une habitude de ployer les genoux pour mieux l’entendre ; des gestes de tendresse maladroite contraints par la pudeur. Il sentit la surprise monter — non pas la surprise d’un homme qui retrouve une mémoire intacte, mais celle d’un homme qui reconnaît la texture de ce qu’il avait été : pas seulement le professeur austère, mais un père qui savait conspirer des bonheurs minuscules.

« Je t’ai vu pleurer une fois, quand tu pensais que je ne regardais pas, » dit Claire doucement. « Tu avais besoin que je puisse être heureuse parce que ça te semblait plus facile à garder que ta propre joie. » Antoine la contempla, et il comprit que son identité n’était pas seulement le produit de souvenirs autonomes, mais un tissu tissé par les autres. La mémoire était relationnelle : il n’existait pas seul, et sa quête de soi dépendait de ces fils que d’autres tenaient également.

La conversation dérapa, parfois, vers la douleur. Antoine se lança dans des aveux hésitants, accusant sa mémoire comme on accuserait un complice. « J’avais pensé, bêtement, que si je gardais cette photo, tout redeviendrait clair. » Claire secoua la tête, et dans son expression il lut une compassion dure : « Ce n’est pas une relique qui te rendra entier, papa. C’est nous, c’est ce que tu as vécu — et ce que tu as partagé. »

Il y eut des silences lourds, ponctués par la respiration de Loup sous la table. L’air semblait chargé d’images éteintes qu’on tentait de rallumer. Antoine, pour la première fois depuis longtemps, accepta de ne pas tout sauver lui-même. Il sentit larmes monter, non seulement pour la photo perdue, mais pour toutes les omissions, pour tous les instants qu’il n’avait su conserver. Claire prit sa main sans cérémonie. « Je viendrai avec toi pour certaines étapes, » dit-elle; « mais je ne peux pas être ton guide à tout moment. Je serai à la fois ton ancre et ta limite. »

La promesse n’effaçait rien; elle dessinait une frontière, un espace où l’aide était offerte mais la responsabilité restait partagée. Antoine acquiesça, non sans une douleur calme : il apprit à recevoir l’assistance sans confondre soutien et dépendance. Ils parlèrent tard, de choses banales et de choses anciennes, mêlant rires retenus et sanglots contenus. Claire raconta encore des bribes de jeunesse, des épisodes ridicules qu’Antoine avait oubliés mais qui le réconciliaient avec une part légère de lui-même.

Lorsque la nuit s’adoucit et que la lampe perdit de son ardeur, une intimité nouvelle s’installa. Claire posa sa tête contre l’épaule de son père; Loup se glissa entre leurs jambes et s’endormit en un souffle régulier. Antoine sentit la fatigue d’une journée de luttes intérieures et, pourtant, une étrange lueur d’espoir. La quête de soi n’apparaissait plus comme un chemin solitaire : elle se tissait, imperceptiblement, avec les voix et les gestes des autres.

Avant de se coucher, Claire se leva, prit la besace et rouvrit le carnet. « Demain, on ira à la bibliothèque du village, » dit-elle. « Puis à l’office. Il faudra demander, parler, écouter. Peut-être que la mémoire reviendra comme un domino, fragment par fragment. » Antoine acquiesça, rassuré par la mesure de son accompagnement. Elle ajouta, avec la fermeté d’une promesse humaine : « Je marcherai à côté de toi, pas devant, pas derrière. »

La nuit referma la pièce sur eux. Dehors, le souffle des trains continuait sa route indifférent, mais à l’intérieur, dans la pénombre, la perte d’un objet avait fait jaillir une parole plus essentielle : la mémoire n’est pas seulement déposée sur des images, elle se garde et se recompose dans le tissage des relations. Demain, ils partiraient chercher d’autres voix qui pourraient aider à recoller les fragments ; pour l’instant, la chambre offrait un répit où la tristesse et la compassion cohabitaient, et où se préparait, silencieuse, la suite du voyage.

Rencontres inattendues et éclats du passé recouverts

La cloche de la petite église tinta comme pour accueillir un voyageur errant. Antoine poussa la porte sans bruit ; l’air qui s’en dégagea avait la douceur sèche du papier ancien et la chaleur sourde de cires oubliées. Des rayons filtrèrent à travers des vitraux usés, dessinant sur le sol des taches de couleur qui semblaient retenir des souvenirs en suspens. Au fond de la nef, entre des piles de registres et des boîtes de carton empilées, une femme aux mains tachées d’encre rangeait des rouleaux, tenant chaque document comme si l’on tenait la respiration d’une histoire.

« Bonjour, » dit Antoine, surpris par la voix claire et brusquement familière. « Je cherche… des traces. Des choses qui pourraient me rappeler. »

La femme leva les yeux. Son visage se déplia en un sourire hésitant, puis se ferma en attention. « Je m’appelle Mireille, » répondit-elle. « Je suis la gardienne des archives du village. Entrez, Monsieur. Ici, tout revient, d’une manière ou d’une autre. »

Claire resta près du seuil, la main sur la laisse de Loup, observant sans intervenir. Elle avait appris, en route, que l’amour peut être à la fois un filet protecteur et un espace de lâcher-prise. Ses yeux alternaient entre la tendresse inquiète et la résolution discrète de laisser Antoine suivre son réveil à sa manière.

Sur une table, Mireille étala des registres reliés, des cartes postales aux bords dentelés, des piles de lettres liées par un cordon. Elle parla avec le rythme des raconteuses : des dates, des naïvetés, des prénoms jetés comme des pierres qui font jaillir des ricochets. « Ici, on garde les naissances, les mariages, parfois des confessions anonymes. Et puis il y a la mémoire orale : les visites, les veillées, ce que l’on se chuchote. » Sa main effleura un petit carton où reposait une carte postale écornée, l’image délavée d’une maison au bord de l’eau, exactement comme celle qui hantait les rêves d’Antoine.

Il sentit une pression au creux de la poitrine, comme si un nom se remettait en place derrière ses côtes. « Montrez‑moi, » murmura-t-il.

Mireille lui tendit la carte. Au dos, une écriture fine, inclinée, indiquait un lieu et une date. Sur le recto, le dessin du pont, le saule penché, une fenêtre ouverte sur le lac — autant de détails qui réveillèrent en Antoine des sensations : l’odeur du bois mouillé, le bruit d’une barque frottant la berge, un rire d’enfant. Les images lui parvinrent non pas comme un film mais comme des éclats, des sensations indépendantes qui, mises côte à côte, formaient une tendresse douloureuse.

« Ce pont, » dit Mireille en feuilletant un registre, « un nom revient souvent. Ici, il est inscrit sous plusieurs mariages et mentions : Hélène Morel. » Le silence qui suivit fut plus lourd que la poussière. Claire détourna le regard, laissant le mot faire son chemin. Antoine reconnut le patronyme ; il n’eut pas besoin que l’on ajoute une explication. Le cœur connaissait parfois avant l’esprit.

Autour d’eux, des voix de villageois se glissèrent dans la nef. Mireille avait appelé quelques anciens ; ils arrivèrent timidement, chacun apportant un fragment : la description d’une femme qui chantait en balayant, une lettre déposée au presbytère, un jardin où l’on cultivait des pois et des regrets. Chacun de ces récits tissa une trame partielle. Certains racontes évoquaient la douceur d’un foyer, d’autres ouvraient la plaie d’un départ, d’une vie que l’on avait choisie ou à laquelle on s’était résigné.

« Vous savez, » dit un homme au visage durci par le froid et le temps, « quand Hélène est partie, elle a laissé une chaise vide à la table. On la voyait souvent sur le pont, perdre du regard. Elle ne laissait pas de lettres, juste des éclats. » Sa voix trembla comme si la mémoire avait goûté l’amertume et la douceur en même temps.

Antoine écoutait, tenant la carte postale comme un talisman fragile. Par instants, la tristesse l’envahissait — la reconnaissance que des vies possibles avaient été abandonnées, que des routes n’avaient pas été prises. Puis venait l’espoir ténu : ces fragments, rassemblés, pouvaient peut‑être recoller des pièces manquantes, offrir une forme à ce que son cœur devinait depuis si longtemps. La quête de soi, se dit‑il, était bien moins un voyage solitaire qu’une conversation avec les mémoires d’autrui.

Mireille ouvrit une boîte poussiéreuse et en sortit une liste sur laquelle des noms avaient été tracés d’une main lente. Ils observèrent ensemble un numéro, une annotation, puis un petit tampon : « témoin », « veillée », « signalé ». Sur l’une des pages, quelqu’un avait tatoué un mot au crayon, presque comme une prière : HÉLÈNE — 1997. La répétition fit office d’écho ; la carte, le nom, la date se chevauchaient et, pour la première fois depuis longtemps, Antoine sentit une ligne se dessiner dans le brouillard de son esprit.

Claire s’approcha sans bruit et posa la main sur l’épaule de son père. « Si cela te fait du mal, on s’arrête, » dit‑elle doucement. Mais ses yeux, humides, disaient autre chose : elle acceptait de le voir se réveiller à sa manière, même si cela l’exposait aux blessures. Le village, Mireille, les anonymes réunis en ce lieu formaient une communauté de mémoire, persuadés que l’on ne peut conserver le passé que si l’on le partage.

Avant de partir, Mireille leur confia un enregistrement fragilisé : la voix d’une femme disant des prénoms, une chanson entamée et laissée en suspens. Antoine plaça l’appareil contre son oreille. La mélodie, à la fois simple et brisée, fit remonter des images : une cuisine où l’on battait des œufs, la pluie sur le toit, une promesse murmurée avant de partir. La mémoire revenait par touches, parfois consolatrice, parfois implacable dans sa vérité. Antoine se surprit à pleurer ; ses larmes n’étaient ni de honte ni d’apaisement, mais d’une reconnaissance lourde et douce.

En quittant l’église, la carte postale serrée dans sa poche et la liste de Mireille repliée dans son carnet, Antoine regarda une dernière fois la nef où s’étaient entremêlés les récits. Loin d’avoir retrouvé une certitude complète, il tenait cependant des fragments ralliés, des indices qui allaient orienter la suite du chemin. Claire accompagna la première étape, puis, fidèle à sa promesse, se tint prête à reculer si la douleur devenait trop vive. Loup trottina à leurs côtés, immuable et fidèle, sentinelle d’une mémoire que l’on porte encore dans le corps.

Au bord du chemin, Antoine sentit que la quête de soi ne se réduisait pas à la restitution d’un fait isolé : elle exigeait l’échange, la patience des autres et le courage d’accepter que la mémoire soit à la fois tendre et cruelle. Il prit la route vers l’est, où la carte postale indiquait une maison et un lac ; dans sa poche, la liste de Mireille, comme une trame commençant à se tendre. Le voyage continuait, plus composé désormais d’alliés inattendus que de certitudes intimes, et la prochaine halte promettait d’ouvrir d’autres fenêtres sur ce qui l’avait fait être.

Retour au lieu d’enfance et la maison au bord du lac

Le chemin se rétrécit en un sentier battu que les ronces et les herbes hautes réclament à demi. Antoine descendit en silence, comme si ses pas eussent peur d’effleurer un souvenir. L’air avait ce goût d’eau stagnante et de bois mouillé que seuls les lacs savent offrir : une odeur ancienne, tiède et salée d’algues et de pluie. Au bas du talus, la maison se tenait là, à demi imposante, à demi effacée — presque conforme à l’image qui le hantait depuis des années, mais ajourée par des lacunes. Les roseaux balayaient la surface sombre de l’eau ; le ciel, bas et plombé, semblait tenir en suspens les petites poussières de mémoire qui gravitaient autour de lui.

Devant la véranda, la peinture cloquait en larges écailles. Une fenêtre bâillait, la croisette métallique grinça lorsque le vent la caressa, et ce claquement, fidèle comme un réveil, lui rappelait une voix — douce et brusque à la fois — qu’il n’arrivait jamais à placer dans un visage précis. Loup s’arrêta, renifla la première marche, et laissa échapper un petit grognement approbateur ; il comprit avant son maître que les lieux avaient gardé quelque chose de vivant. Claire resta en retrait, le carnet serré contre elle, ses yeux cherchant dans le contour des choses la certitude qu’elle ne pouvait donner autrement que par sa présence. « Tu veux que j’entre avec toi ? » proposa-t-elle sans insistance. Antoine secoua la tête, incapable de formuler ce désir contradictoire d’être seul et pourtant accompagné.

Il passa la main le long de la rampe : le bois était gluant sous ses doigts, chargé d’hivers. Chaque contact ouvrait une petite porte — un geste, une odeur, une phrase oubliée — puis refermait aussitôt l’hypothèse comme un tiroir. Il osa pousser la porte d’entrée. L’odeur de renfermé, mêlée à celle du savon ancien, frappa sa gorge et fit lever en lui des flashs — une corsage accroché, une paire de bottes, un rire d’enfant. Rien de continu, seulement des éclairs, des scènes juxtaposées : un goûter sur la table, des mains qui façonnent un jouet en bois, la manière dont la lumière tombait sur un fauteuil. Antoine trouva ce dernier là, une chaise aux accoudoirs polis par le temps ; quelqu’un avait gravé deux initiales sur l’assise. Il posa la paume sur la gravure et reçut en retour un frisson et une image : il tenait dans ses bras un petit corps qui sentait la farine et le lait, et il regardait par la fenêtre l’eau immobile. Puis l’image se rompit, victime de son propre éclat.

Sur une étagère recouverte d’une nappe jaunie, un jouet en bois gisait, intact malgré la poussière : un petit bateau au vernis écaillé. Antoine le prit entre ses mains. Le bateau était lourd du monde qui avait été, et lorsqu’il le fit tanguer, il entendit presque la mélodie d’une radio lointaine, la voix d’une femme fredonnant. « C’était à nous, non ? » murmura-t-il, plus pour vérifier qu’il n’avait pas inventé la scène que pour questionner Claire. Elle s’approcha, la nuque raide, et répondit sans regarder le jouet : « C’était votre maison. Peut-être pas tout ce que tu veux voir, mais c’était ici. »

La mémoire, pensa Antoine, n’était pas un coffre scellé où l’on tire par un seul anneau pour tout révéler. Ce qu’il retrouva ce soir-là, entre la poussière et la lumière verte du lac, ce n’était pas un seul événement intact, mais une suite de renoncements, un chapelet de décisions. Vingt ans en arrière, il se souvenait confusément d’un choix : rester ou partir. La scène se présentait par fragments — un visage qui s’évaporait derrière un portique, une valise posée près de la porte, la lourdeur d’une phrase restée en suspens — et chacune de ces pièces portait le poids d’un renoncement qui avait peu à peu redessiné sa vie.

Il monta à tâtons les escaliers qui menaient aux chambres. L’air y était plus froid, chargé de la mémoire humaine d’anciennes nuits. Dans une alcôve, il trouva une photo posée face contre la muraille : le dos était vierge, le cliché dépourvu de la légende qui aurait scellé son identité. Il la retourna. L’image montrait une table garnie, des visages flous, un éclat de soleil sur une cruche — mais le détail manquant, celui qui aurait transformé l’instant en preuve, restait introuvable. Le manque, pensa-t-il, était parfois plus éloquent que la plénitude.

« Tu n’as pas à tout savoir maintenant, » dit Claire, sa voix tenant l’épaisseur d’une promesse et d’une limite. Elle savait que la quête d’Antoine l’affaiblissait autant qu’elle le rendait plus réel. Ils discutèrent alors, doucement, comme pour ménager l’équilibre fragile entre la vérité et l’usure. Antoine confia qu’il ne cherchait pas seulement un souvenir mais la sensation d’être le même homme qu’autrefois. Claire posa sa main sur son avant-bras : « La quête de soi, papa, ce sont les souvenirs que tu choisis de garder et ceux que tu apprends à reconnaître », murmura-t-elle. Ce fut une phrase simple, presque banale, mais elle vint éclairer d’un faisceau de clarté la confusion d’Antoine.

Les flashes étaient parfois cruels : il revit une table vide, l’absence d’une assiette — l’empreinte d’un départ — puis l’ombre d’une jeune femme qui tournait le dos, et encore, une gare lointaine. D’autres fois, la douleur se confondait avec l’espoir : le souvenir d’une caresse sur la joue, d’un petit pied qui fouillait sous la chaise. Chaque souvenir retrouvait sa vérité non pas comme un fait isolé mais comme l’écho d’une décision, d’une succession de renoncements et de fidélités contrariées. Antoine comprit que recoller son identité ne serait pas revenir en arrière mais accepter que sa vie fût faite de ces choix, douloureux et nécessaires.

Au moment où il s’apprêtait à quitter la maison pour une dernière inspection du jardin, son pied buta contre une latte qui bougeait sous la poussière. Il s’accroupit, la souleva d’un geste hésitant ; en contrebas, une fente étroite laissait entrevoir du papier. Son coeur fit un pas vers la certitude : peut-être y avait-il encore quelque chose d’assez concret pour faire basculer l’ombre en clarté. Il releva la latte, pressa ses doigts contre l’ombre, mais la nuit tomba vite sur le lac et les brumes effacèrent la silhouette des arbres. Il referma doucement, préférant garder pour le matin la révélation qui lui tendait la main.

Sur la véranda, ils s’assirent côte à côte sans se parler longtemps. Loup posa la tête sur les genoux d’Antoine comme si, par ce contact simple, il voulait dire que la mémoire se soigne parfois à petites touches. Le silence entre père et fille était plein d’une combustion — une flamme fragile d’espoir mêlée à une brûlure de douleur. On devinait, dans ce silence, la suite à venir : des pages à soulever, des lettres à trouver, des vérités à entendre. Antoine leva les yeux vers le lac, prit une grande inspiration et sentit, pour la première fois depuis longtemps, que sa quête était bien plus vaste que la recherche d’un seul souvenir : elle était l’acceptation des choix qui l’avaient fait, et la volonté de les nommer, pour lui-même et pour ceux qu’il aimait.

Éclats de vérité et mémoires retrouvées partiellement

La poussière dansait dans un rayon de soleil qui s’infiltrait par la fenêtre cassée de la maison au bord du lac. Antoine s’était agenouillé, les mains calleuses posées sur le bois humide, quand son ongle heurta une arête vive. Une latte, à demi détachée, cédant comme si elle avait attendu ce geste depuis vingt ans. Sous le plancher, pliée sur elle-même comme un secret qui n’osait plus respirer, il trouva une lettre. L’encre s’était effacée par endroits mais la première ligne, adressée à son prénom, resta lisible comme une blessure redécouverte.

Il ne fut pas tout de suite capable de lire. Le monde se rétrécit à la petite boîte de carton entre ses doigts, à l’odeur de bois mouillé et de papier ancien. Loup posa la tête sur sa jambe, chaud et silencieux. Claire, debout dans l’embrasure, retenait ses sanglots derrière les paupières ; elle tenait une photographie elle aussi retrouvée — un visage, le dos de la photo où un nom était écrit d’une écriture tremblée : Madeleine.

« Lis-la, papa, » dit-elle d’une voix qui se cassait. « Lis-là, si tu peux. »

Antoine déplia la feuille. Les mots venaient par éclats, plus par sensation que par logique : une date, une chanson, un geste. Il se souvint d’une main qui retirait doucement une mèche de ses yeux, du parfum d’un savon ordinaire et pourtant inoubliable, d’une nuit où la lune avait semblé trop claire et où il avait choisi le silence en guise de réponse. La mémoire ne lui rendait pas une scène entière, mais des éclats — la musique d’une boîte, le goût d’un café partagé, la chaleur d’une présence qu’il avait écartée volontairement.

Un passant, dans la rue qui longeait le lac, fredonna une mélodie qui traversa la fenêtre ouverte. C’était la même rengaine que la lettre évoquait, un motif simple et obstiné. À l’instant précis où la note glissa dans l’air, un visage remontant des profondeurs se posa sur Antoine : Madeleine, ses yeux en demi-lune, une barque perdue au matin. La mémoire lui apparut comme on retrouve un sentier dans la brume — par des indices sensoriels, par le frôlement d’un souvenir plutôt que par une remontée continue.

La lettre disait peu mais tout : des excuses qui n’avaient jamais été prononcées, la mention d’un choix — celui d’une absence volontaire pour protéger, disait l’auteur, un avenir qu’ils jugeaient fragile. Antoine sentit la vérité le frapper comme une vague. Il avait pris ce départ. Il avait effacé des visages de ses albums, des noms de ses tiroirs. Il avait fait de l’oubli une digue pour contenir sa peur. Et cette construction, patiente et froide, avait redessiné la carte de sa vie.

« Je me souviens, » murmura-t-il, presque sans souffle. « Je me souviens que je suis parti. »

Les larmes de Claire roulèrent alors, sans bruit d’abord, puis plus longues, plus chaudes. Elle s’agenouilla près de lui et posa la photographie entre leurs mains. Sur l’image, Madeleine souriait d’un sourire qui défiait le temps ; au dos, en plus du nom, un mot griffonné : « Pardonne-moi ». Claire leva les yeux, le visage noyé de compassion et d’une colère triste. « Tu as effacé des gens pour te protéger », dit-elle, non accusatrice mais pour que la douleur prenne un nom.

Antoine sentit une douleur aiguë à la poitrine, non pas seulement pour le passé retrouvé, mais pour le mal qu’il avait causé en s’effaçant. L’aveu, lorsqu’il vint, fut simple et terrible : « Je pensais que c’était la bonne chose. Que la distance nous sauverait. » La vérité, même à demi dite, fit trembler les murs de la maison, comme si chaque pierre connaissait désormais la faute qui la traversait.

Pourtant, entre la tristesse et la remords, une lueur inattendue perça. Reconnaître ses fautes donnait à Antoine une forme de liberté nouvelle : il ne pouvait plus feindre l’ignorance. La quête qu’il menait depuis l’annonce du diagnostic n’était plus seulement une tentative de recoller des dates ; elle devenait l’acceptation de la chaîne de sentiments qui l’avait modelé. La mémoire, comprit-il, n’était pas un registre neutre de faits ; c’était le tissage fragile des amours, des peurs et des renoncements.

Claire pleura encore, puis reprit lentement contenance. Elle prit la lettre, la posa sur ses genoux et, comme pour se persuader autant que pour rassurer son père, elle dit : « Nous la lirons ensemble. Tu n’as plus à porter seul ces ombres. » Loup leva la tête, humecta la lettre d’un souffle curieux, et se recoucha comme pour sceller une nouvelle alliance silencieuse entre eux.

Antoine passa la paume sur la photographie de Madeleine, comme pour retenir ce qui remontait. La douleur de la reconnaissance fit place à une résolution feutrée : comprendre ne suffisait pas, il fallait affronter. Le nom inscrit au dos et la lettre trouvée sous la latte devenaient désormais des points d’appui — pas pour reconstruire un passé intact, mais pour composer honnêtement le récit qui restait à vivre.

Il se leva enfin, la lettre serrée contre sa poitrine, et regarda Claire avec une gravité adoucie. « Je dois la retrouver, » dit-il. Ce n’était pas une promesse héroïque mais la reconnaissance d’une nécessité : aller vers celui ou celle qu’il avait quitté, entendre la version qu’il n’avait jamais écoutée, accepter les conséquences de son choix. Claire hocha la tête, les yeux rougis, et pour la première fois depuis le départ, leur proximité fut davantage que de la tendresse — elle fut un engagement partagé.

La maison reprit son silence, habité désormais par des fragments de voix et de musiques. Dans le creux de ce calme, Antoine sut que la recherche de son identité passerait par l’acceptation de ses fautes et par la réparation possible de liens brisés. La lettre, la mélodie et la photographie n’étaient que des portes entrouvertes : au-delà attendait une rencontre qui promettait d’éclairer, ou de déchirer, la vérité entière. Il posa la main sur la boîte à musique trouvée sur une étagère — la clé était manquante — et sentit, contre toute certitude, une lueur d’espoir plus vive qu’au matin.

La verite derriere la memoire et l acceptation difficile

Le vent du lac jouait dans les lattes du porche comme un pincement ancien. Antoine tenait la lettre entre ses doigts ridés, le papier froissé révélant des lignes d’encre qui semblaient venir d’un autre siècle de sa vie. Chaque mot le ramenait, non pas comme une image nette, mais comme une blessure retrouvée : la preuve qu’il avait choisi de renoncer, par peur et par épuisement, à une vie qui aurait pu être la sienne.

Ils étaient trois face au crépuscule : Antoine, dont les épaules semblaient plus petites sous le manteau usé ; Claire, la voix tremblante mais décidée ; et, au-delà d’eux, une silhouette que le passé avait sculptée d’ombres — Éloïse. Elle n’était pas venue pour accabler ; ses yeux portaient la fatigue d’une blessure guérie en creux. Loup, fidèle, se plaça entre Antoine et Éloïse, sa queue remuant lentement comme pour tempérer l’air qui s’échauffait.

« Je ne voulais pas que tu lises cela ici, » dit Éloïse d’une voix claire qui n’avait rien perdu de sa précision. « Mais il fallait que tu saches. » Elle s’agenouilla, prit la lettre et la remit sur les genoux d’Antoine, comme pour rendre la chose tangible, pour que la mémoire cesse d’être une rumeur et devienne une vérité reconnue.

Antoine la regarda sans pouvoir trouver ses mots. Le silence fut comblé par le bruit du lac, par le froissement des roseaux. « J’ai fui, » murmura-t-il enfin. « J’ai fui parce que j’avais peur de la grandeur d’une vie qui m’était offerte, et parce que j’étais trop fatigué pour en être l’acteur. J’ai cru me protéger, et j’ai détruit. »

Éloïse fit un léger sourire, triste et sans reproche faux. « Tu n’as pas seulement fui, Antoine. Tu as choisi le retrait. Moi, j’ai choisi d’avancer avec les restes que tu laissais. J’ai eu des enfants, des nuits de joie et des nuits de manque. Ton absence a sculpté ma route autant que ta présence aurait pu la modeler. »

La confession contenue dans la lettre — des aveux simples, presque banals, de fatigue et de lâcheté — ouvrait une faille. Mais Éloïse ne cherchait pas la revanche. Elle parlait des conséquences, des petites catastrophes ordinaires qui suivent un départ : des anniversaires non partagés, des adresses oubliées, des visages que l’on n’ose plus appeler plutôt que de risquer d’entendre un silence. Son récit n’accusait pas pour détruire ; il expliquait pour rendre la mémoire complète.

« J’ai gardé de toi des choses belles, » dit-elle en regardant Claire. « Et des blessures. » Claire, qui n’était plus simplement la fille inquiète des premières étapes du voyage, laissa couler ses larmes — non pour arracher une explication, mais pour faire place au récit entier, pour accepter ce que la mémoire pouvait être : à la fois trésor et fardeau.

Le dialogue qui suivit entre Antoine et Claire fut long, sans détour. Ils parlèrent des gestes manqués, des silences emplis d’absence, de ce que signifie pardonner. Claire ne chercha pas à effacer la douleur — elle la reconnut, la nomma et la posa devant eux comme une chose qu’on peut porter autrement. « Je te pardonne, » dit-elle avec une gravité qui donnait à ses mots une hauteur sacrée, « non pour effacer, mais pour permettre que nous vivions avec ce que tu as fait. Pour que la mémoire ne soit pas seulement tienne, cachée, mais qu’elle nous appartienne. »

Antoine sentit ses genoux fléchir sous le poids d’une émotion qu’il croyait avoir oubliée : la reconnaissance d’avoir été aimé malgré ses fautes. Il essuya ses yeux avec le dos de la main, hésita, puis prit la main de sa fille. Le geste fut plus qu’un pardon ; ce fut une transmission : la mémoire comme un feuillet partagé, un feu que l’on alimente ensemble.

Loup réagit à l’intensité qui montait. Il posa sa tête sur les bottes d’Antoine, leva la gueule vers Éloïse, puis poussa un petit gémissement, comme pour rappeler que la fidélité n’abolit pas le temps mais l’accompagne. Le chien semblait comprendre que le moment exigeait une présence sereine, et sa présence calma quelque chose de crude chez ces humains écorchés.

Éloïse parla encore, moins pour convaincre que pour poser un dernier acte de clarté : « Tu as renoncé, oui. Mais nous avons tous renoncé, à notre manière. » Elle expliqua les choix qu’elle avait faits, la vie qu’elle avait tenue malgré le vide, et les compromis qu’elle avait acceptés. « Nous avons tous subi des conséquences. Et maintenant, il faut apprendre à les habiter. »

La vérité, enfin posée sur la table comme un objet réel, ne délivra pas Antoine d’une douleur immédiate ; elle la transforma. Comprendre que son acte avait façonné d’autres vies le fit vaciller, mais ce tremblement ouvrit aussi la possibilité d’une réparation qui ne prétendrait pas réparer l’irréparable. Il comprit que la reconstruction de soi demandait plus que le retour ponctuel d’un souvenir : elle exigeait le pardon — celui qu’il pouvait recevoir et celui qu’il devait offrir à lui-même — et l’acceptation des conséquences, visibles et muettes.

Lorsque le soleil se glissa plus bas, peignant la surface du lac d’or pâle, Antoine se leva lentement. Il posa la lettre au creux d’une vieille chaise dans la maison. Ce geste, simple et sacré, n’était pas une abdication : c’était un acte symbolique de libération. Laisser la lettre, c’était admettre que la mémoire n’a pas besoin d’être enfermée dans un cercueil de papier pour subsister ; elle peut vivre dans les corps et les paroles des autres, dans le récit partagé d’une famille enfin réunie.

Avant de partir, il fit le tour de la maison du lac du regard, comme pour remercier les murs de lui avoir rendu ce qui lui manquait. Claire le suivit, puis Éloïse resta un instant sous le porche, la main sur la rambarde, comme si elle confiait à ce geste la possibilité d’un lendemain moins lourd. Loup, silencieux, accompagna Antoine sur le sentier qui menait au chemin de terre. Antoine sentit, pour la première fois depuis longtemps, que sa quête de soi et de mémoire trouvait un sens qui n’était plus seulement intérieur : il partagerait désormais ses fragments, il écrirait, il permettrait que d’autres portent une part de ses souvenirs.

Ils s’éloignèrent tandis que le lac reprenait sa respiration calme. La lettre resta, intacte, sur la chaise usée : un témoin muet et désormais libre. Antoine savait que le chemin ne s’achevait pas là, mais il marchait plus léger, conscient que la mémoire, lorsqu’elle est chérie et partagée, devient un pont et non un fardeau. Il emportait avec lui une tristesse apaisée, une mélancolie adoucie par l’espoir fragile d’une vie réinventée.

Le retour vers la ville et la mémoire transformée

Le train s’ébranla vers l’aube et la ville glissa à nouveau sous les fenêtres d’Antoine comme une scène retrouvée mais déjà étrangère. Les immeubles, les enseignes et le va-et-vient des passants semblaient ne rien savoir des terres qu’il avait parcourues. Pourtant, au moment où il posa le pied sur le quai, quelque chose en lui était changé : l’effort du voyage, les maisons au bord du lac, la lettre qu’il avait laissée sous la latte — tout cela avait transformé la manière dont il se tenait dans le présent.

Claire l’attendait dans le hall, un sac d’épicerie à la main et les yeux rougis par les nuits de veille. Elle le regarda comme on scrute un visage après une longue obscurité, cherchant à lire dans les traits ce qui restait à dire. Il la salua d’un geste maladroit, puis laissa Loup, tranquille et fidèle, se glisser entre leurs jambes.

« Comment te sens-tu ? » demanda-t-elle, tentant de masquer la fatigue sous une voix légère.

Il sourit, un peu surpris par la simplicité de la question. « Différent, » répondit-il. « Pas parce que je me souviens de tout, mais parce que j’accepte que tout ne reviendra pas. J’ai laissé des choses, Claire. Pas pour les oublier, mais pour les libérer. »

Ils rentrèrent dans l’appartement qui avait gardé pour eux le même silence domestique, les mêmes étagères encombrées de photographies et de livres. Antoine posa sa valise à côté du canapé, défit les boutons de son manteau et regarda autour de lui comme pour vérifier que le monde n’avait pas changé plus qu’il ne l’acceptait. Claire rangea les courses et, sans cérémonies, s’assit face à lui.

Il y avait, sur la table basse, une petite boîte qu’il n’ouvrit pas tout de suite. « Je n’ai pas recollé chaque phrase de ma vie, » dit-il, la voix tremblante d’une honnêteté nouvelle. « Certaines scènes reviendront peut-être un jour, d’autres non. Mais je veux que ce qui compte survive d’une autre façon. J’ai commencé à écrire. Et je veux te confier ces mots. »

Elle prit la boîte et en sortit un carnet relié de cuir, marqué de taches d’encre et de rubans. Les pages étaient bordées de dates approximatives, de dessins de mains et d’odeurs notées à la hâte. Claire parcourut les lignes et lut à mi-voix un passage, comme pour rendre son père présent à lui-même.

« Ici, tu écris ta main qui tremble sur la table de la maison au bord du lac, » dit-elle. « Tu décris les roseaux et le goût de la confiture qui collait aux doigts de l’enfant. »

Antoine posa la main sur celle de sa fille. « Ce sont des fragments choisis, » expliqua-t-il. « Je ne peux pas tout garder dans ma tête. Mais je peux donner des morceaux à ceux que j’aime. Je veux qu’on les lise ensemble, qu’on les garde dans la voix des autres. La mémoire devient plus sûre quand elle se tisse à plusieurs. »

Ils passèrent l’après-midi à décider ce que l’on garderait intact et ce que l’on confierait au monde extérieur : quelques lettres photocopiées, des photographies numérisées pour Mireille aux archives, une mélodie notée pour l’ami musicien, des descriptions sensorielles pour ceux qui les avaient partagées. Chaque geste était simultanément petit et monumental, comme si empaqueter des souvenirs formait un acte d’amour et de résistance contre l’oubli.

La relation entre eux avait changé sans éclats. Les reproches s’étaient dissipés au profit d’une honnêteté calme. Claire ne cherchait plus la perfection du rappel chez son père ; elle recherchait la présence de la mémoire partagée. « Tu n’as pas à tout garder pour être toi, » murmura-t-elle en pliant une photographie. « Ta vie est dans ce que nous racontons ensemble. »

Antoine écrivit ce soir-là longuement, la main plus ferme que ce qu’il aurait cru possible. Il nota des menus détails — l’odeur du café sur le rebord de la cuisine du lac, la façon dont la pluie tambourinait sur une porte défoncée, le nom d’une femme dont il avait vécu l’absence. Parfois ses phrases s’interrompaient ; parfois il recommençait, acceptant les blancs comme partie intégrante du récit.

Claire se pencha, relut, et posa sa voix sur les mots. Elle lisait sans prétention de restitution parfaite, mais avec cette chaleur qui donne au souvenir une forme vivante : elle retrouvait des intonations, corrigeait une date, adjectivait une sensation. Loup, étendu près du radiateur, ronfla doucement, indifférent à la fragilité humaine et pourtant compagnon discret de cette réparation.

Dans la pénombre, lorsque la lecture s’étiola en murmure, Antoine se permit une confidence : « J’ai cru que récupérer chaque souvenir me rendrait entier. Maintenant je comprends que c’est l’acte de dire qui me fait homme. » Claire posa sa tête contre son épaule, et ils restèrent un long moment sans parler, partageant la présence plutôt que la connaissance.

La nuit tomba sur la ville, et la fenêtre laissa filtrer un halo orangé. Antoine ferma son carnet, comme on referme une porte en sachant qu’elle pourra s’ouvrir encore. La mémoire, désormais, n’était plus une archive privée verrouillée dans son esprit, mais un foyer où l’on ferait circuler des flammes : parfois vacillantes, souvent nourries par les voix des autres.

Avant d’éteindre la lampe, Claire dit, presque comme une promesse : « Nous écrirons ensemble. Nous raconterons aux autres ce qui te tient, et ce que tu oublieras, je le garderai dans ma façon de le dire. » Antoine sentit surgir une tristesse douce, mêlée d’un espoir fragile. Il savait que l’oubli viendrait, inexorable, mais il savait aussi que la valeur des souvenirs persisterait si l’on acceptait de les partager.

Ils s’endormirent ainsi, l’un près de l’autre, tandis que Loup reposait à leurs pieds. La scène était simple et mélancolique, mais elle portait une vérité apaisante : la quête de soi demeure liée à la mémoire, et cependant elle se réalise aussi par l’acte de raconter et de transmettre. Le carnet fermé, la main d’Antoine encore tiède, la ville dehors qui continue sa musique — tout cela s’achevait sur une note d’espoir doux-amer, prête à accueillir les jours à venir.

Cette touchante histoire évoque l’importance de se souvenir et de valoriser notre passé. N’hésitez pas à plonger dans d’autres œuvres de cet auteur sensible pour découvrir encore plus d’émotions et de réflexions.

- Genre littéraires: Drame

- Thèmes: mémoire, quête identitaire, perte, nostalgie

- Émotions évoquées:tristesse, espoir, mélancolie

- Message de l’histoire: La quête de soi est intrinsèquement liée à la mémoire et aux souvenirs que nous chérissons.