Le premier souffle du chant de l’aube

Il y avait, dans la ville encore encombrée de rêves, une heure qui lui appartenait. Marc-Antoine Laurent quittait son appartement à pas mesurés, la lampe de chevet éteinte, une petite besace de cuir en bandoulière contenant un carnet à la couverture patinée et une plume préservée. À trente-huit ans, poète et professeur, il aimait dire que le monde ne s’ouvrait vraiment qu’à ceux qui consentent à marcher vers lui avant que les voix du jour ne réclament attention et marchandises.

La route vers la colline filait à travers des rues où seul le son de ses bottes rompait la retenue du silence. La brume accrochait les lampadaires comme des perles que l’on ne sait pas encore nommer ; l’air portait cette humidité nette qui rafraîchit la peau et pique légèrement la gorge. Sous ses pas, l’herbe humide froissait ses semelles, envoyant un petit effluve de terre et d’herbe en écho à chaque pas. Il fermait souvent les yeux pour mieux sentir : la tactile présence du monde le ramenait à l’aube, à l’origine d’un commencement sans prétention.

La montée vers la crête était un rituel. Sur le sommet, les silhouettes s’étiraient, la ville en contrebas devenait un tableau d’incertitudes, et le ciel, encore indécis, promettait déjà une histoire. Là, face à l’horizon, il prenait toujours le même souffle prolongé ; comme pour attirer vers lui la petite chanson que l’aurore semble toujours fredonner, presque inaudible. Pour Marc-Antoine, ces instants n’étaient pas une fuite mais une reconquête : recueillir la première lumière pour lui arracher des vers.

Elise Moreau arriva souvent en silence, son appareil photo pendant au cou, ses cheveux blonds caressés par le vent. Elle restait un pas derrière lui, observatrice attentive, trouvant dans ces rendez-vous matinaux la même part de sacré que lui. Ce matin-là, elle s’assit sur une pierre, ses doigts frôlant la lanière de cuir, et dit doucement :

« Tu sais que j’ai pris cette colline en photographie la première fois parce que j’avais besoin de croire que quelque chose de neuf pouvait encore surgir. »

Marc-Antoine tourna la tête, un sourire timide aux lèvres. « Il y a des matins où j’ai l’impression que mes mots ne pèseront rien. Que ces fragments que j’appelle « poésies du chant de l’aube » sont de simples clignotements devant l’océan des choses à réparer. » Sa voix était basse, presque honteuse de nommer son doute.

Elise posa l’appareil et répondit sans emphase : « Peut-être que la beauté paraît futile à celui qui la confond avec l’inaction. Mais quand on la partage, elle devient un geste. Ce n’est pas peu. »

Il sortit son carnet comme s’il extirpait une confidence. La plume glissa, hésitante, puis plus sûre. Les mots qu’il traça n’étaient pas destinés à un jugement, seulement à capter la promesse ténue de l’instant. Il écrivit, lentement :

« À l’orée du jour,

un souffle dépose sa promesse —

la lumière apprend nos noms. »

Les lignes étaient brèves, comme des éclats. Lorsqu’il releva les yeux, un petit oiseau était posé sur l’une des herbes hautes, à portée de sa main. Lumen, sans qu’il sût d’où il venait, inclinait la tête et écoutait. Ses plumes, discrètes, semblaient absorber la clarté naissante et la renvoyer en un trille léger. Le bruit, à peine plus sonore qu’un secret, fit sourire Marc-Antoine.

« Tu vois ? » murmura Elise. « Il revient toujours au même endroit. »

Le poète n’osa d’abord croire à la coïncidence. Lumen, petit skylark de l’aube, s’envola en une virevolte courte, puis revint se poser plus près, comme attiré par la cadence de ses mots. Dans le frisson de ses ailes, Marc-Antoine crut percevoir une ponctuation, un écho qui approuvait ou corrigeait ses vers. Le scintillement de ce lien — animal et humain, son et parole — lui prodigua une sensation de profonde communion : l’aube n’était pas seulement lumière mais langage.

Pourtant, le doute persistait, s’insinuant comme une ombre tenue : à quoi servent ces poèmes si la ville ignore ? Si les urgences étouffent la lenteur nécessaire à les lire ? Il se souvenait d’élèves pressés, d’adultes convertis au rendement, d’une époque où l’on mesurait la valeur au nombre d’actes accomplis plutôt qu’à la qualité d’attention offerte. Il y avait, dans ce constat, une tentation de renoncer — de ranger le carnet et d’emprunter le chemin le plus court vers l’efficacité.

Elise remarqua son silence et approacha la main pour effleurer la couverture du carnet. « Tes poèmes ne sont pas égoïstes, Marc-Antoine. Ils enseignent à regarder. Et regarder, parfois, change le regard d’une journée entière. »

Ils demeurèrent là, jusqu’à ce que la teinte du ciel s’épaississe en une bande pâle, puis en or. Le monde exhala, comme s’il acceptait de s’éveiller. Quelques maisons en contrebas ouvrirent leurs volets ; un chien aboya au loin ; la ville commença à reprendre possession d’elle-même, mais la colline garda encore sa réserve de silence sacré. Lumen poussa un petit chant, qui sembla couronner la strophe qu’il venait d’écrire.

Avant de redescendre, Marc-Antoine referma son carnet et glissa la plume dans sa poche. Il sentit la fraîcheur de l’herbe contre ses bottes, l’humidité qui avait pénétré le cuir, et pensa que ces sensations physiques — le froissement, la morsure légère de l’aube — étaient autant d’arguments en faveur de sa pratique : la beauté n’était pas accessoire, elle était témoignage et levier.

Ils entamèrent la descente, Elise photographiant sans hâte la crête, cherchant à fixer non pas la lumière elle-même mais la manière dont elle transformait les choses. Marc-Antoine jeta un dernier regard vers le ciel, entendant encore le souffle délicat du matin. Lumen s’éleva, petit point sombre, puis se posa sur la branche d’un chêne, comme pour dire : nous nous retrouverons demain.

La promesse était simple et réconfortante : chaque aube apporte sa beauté et son espoir, même lorsqu’on doute. Tandis qu’ils disparaissaient progressivement vers le village, la palette du ciel s’annonçait déjà — une mutation de bleus et d’ors qui méritait d’être nommée. Ils savaient qu’au prochain sommet, un autre vers attendrait d’être cueilli.

Les couleurs mouvantes sur l’horizon matinal

Le sommet de la colline avait encore la fraîcheur collée aux bottes. Marc-Antoine resta immobile, comme si respirer trop vite ferait jaillir le soleil avant qu’il ne soit prêt à l’entendre. Le ciel, d’un bleu presque noir, cédait lentement : d’abord une bande pâle, comme un filet de craie effleurant l’azur, puis un voile d’or liquide qui étirait sa lumière sur l’eau, enfin une incendie douce, orange et résolue. Chaque nuance ne s’imposait pas, elle se révélait, se transformait en cadence, en tempo. Autour, l’air portait des notes humides — la terre, les herbes, une promesse mouillée —, et le chant timide des insectes se glissait entre le vent et les feuilles comme une partition hésitante.

Elise, près de lui, leva la main et montra sur l’écran de son appareil une image prise la semaine précédente : une ligne de lumières sur l’eau, fine comme un fil d’or, qui avait alors, disait-elle, changé sa manière de regarder. « Regarde, » souffla-t-elle. « Ce sont des lueurs qui tiennent ensemble. Elles m’ont appris à voir la patience dans la couleur. » La photographie renvoyait la même scène mais figée ; ici, en revanche, la lumière respirait, elle battait en temps réel comme un cœur.

« Quand j’ai regardé ta photo, j’ai senti que quelque chose se déplaçait en moi, » répondit Marc-Antoine. Sa voix se faisait plus basse pour ne pas déranger Lumen, le petit oiseau qui voletait au-dessus des hautes herbes. « Comme si l’horizon ouvrait une possibilité : qu’un instant suffit à transformer une manière de penser. »

Il pensa à la temporalité du lever : l’instant précis où la nuit cesse d’être régime et devient mémoire du jour. Dans ce basculement, le pessimisme — ce compagnon souvent présent — semblait perdre ses assises. L’espoir, pensa-t-il avec une pointe d’humour intérieur, avait quelque chose d’« quantique » : tant qu’on ne regardait pas, il était partout en puissance ; au contact de la lumière, il se projetait en acte, et la réalité changeait de teinte.

Le vent porta alors une odeur plus fraîche, encore de pluie passée, et Marc-Antoine prit son petit carnet de cuir. Il nota, sans volonté d’achever, un fragment de sa « poésie du chant de l’aube » :

« Bleu qui cède, pâle qui se soulève,

Or qui effleure l’eau, orange qui s’affirme —

Le ciel garde le tempo des possibles. »

Ces mots étaient des gestes plus que des réponses ; ils attiraient l’attention sur la nuance, sur le mouvement qui renouvelle. Elise s’agenouilla, posant l’appareil sur les genoux, et dit, un sourire suspendu : « Tu devrais l’envoyer à la classe, parfois ils ont besoin d’un vers pour commencer la journée autrement. » Marc-Antoine sourit, mais son regard se durcit un peu. La journée le rappelait déjà : des copies à corriger, des heures à donner, des obligations qui menacent de faire oublier ces éclats. Le manque de temps était un nuage à l’horizon, discret mais persistant.

Alors que le ciel passait de l’or à un orange plus dense, une averse passagère tomba, fine, insistante. Les gouttes brouillèrent la ligne d’horizon et prirent la lumière pour des lambeaux d’argent. Marc-Antoine sentit la première irritation monter — le spectacle semblait perdu. « Encore une fois ? » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Elise.

Elise haussa les épaules, calme. « Attends. Regarde comment elle lave la couleur. » Les gouttes, au lieu d’effacer, re-dessinaient : elles faisaient des veines sur la surface de l’eau, brisaient le calme pour mieux le transfigurer. La pluie devint motif, motif de renouveau plutôt que d’obstacle. Marc-Antoine ferma les yeux un instant, laissa la pluie tambouriner son écharpe, puis rouvrit le carnet pour tracer deux lignes rapides, comme si la pluie dictait le rythme :

« Une averse — et l’orange se fane,

Mais sous chaque goutte, une couleur renaît. »

La sensation d’émerveillement reprit le dessus, plus douce cette fois, plus ancrée. Il pensa aux responsabilités qui l’attendaient : un cours à préparer, des rendez-vous, la mécanique pratique du quotidien qui menace de grignoter l’habitude de s’arrêter. Pourtant, l’aube venait de lui rappeler — encore une fois — qu’un seul instant suffit à reconfigurer une journée. Il fit la promesse silencieuse de garder ces minutes comme on garde une petite cité de lumière dans la poche, prêt à la sortir quand le monde deviendrait trop lourd.

Elise posa l’appareil, le regard fixé sur l’horizon désormais dégagé : la bande d’orange s’étirait, nette, comme une calligraphie. « Tu sais, » dit-elle doucement, « la semaine dernière, cette ligne de lumières m’a appris à espérer sans exagérer. À contempler sans attendre des miracles. »

Marc-Antoine sentit la sérénité revenir, claire, articulée par le souffle du vent et par le chant discret des insectes qui, comme un orchestre timide, reprenaient leur rôle. Il referma son carnet, non pas pour cesser d’écrire, mais pour porter ce fragment avec lui dans le silence des gestes quotidiens. Ensemble, ils prirent le chemin qui descend vers le sentier boisé, l’herbe encore perlée tout autour, comme si la nature avait peint pour eux un itinéraire de couleurs. L’horizon se retira en eux sous forme de lumière retenue — et la promesse d’une suite qui, bientôt, révélerait d’autres souvenirs et d’autres réveils.

Sentiers humides et souvenirs renaissants

Les semelles crissent à peine sur le tapis de feuilles; la brume colle encore aux troncs comme une mémoire qui refuse de s’en aller. Marc-Antoine ralentit, presque pour écouter le passage de ses propres pas. L’air sent la mousse et la terre fouillée, une odeur ancienne qui tient lieu d’horloge: elle dit l’heure où tout peut recommencer. Quelques gouttes, suspendues aux bords d’une feuille, tremblent quand il passe, puis tombent, comme si l’aube soupirait.

Elise marche à ses côtés, son appareil pendu à la bandoulière, mais pour l’instant elle ne photographie pas; elle regarde, simplement. Le silence entre eux n’est pas vide; il est rempli de petites présences — le souffle d’un bois qui s’éveille, le lointain clapotis d’une source, un bruissement d’ailes encore cachées. Ils avancent sans hâte, complices sans emphase.

« Parfois, je crois reconnaître une aube d’autrefois, » murmure Marc-Antoine, comme pour rompre le charme sans le briser. Sa voix est basse, posée. « Une qui appartenait à ma mère. Elle me réveillait doucement, et nous mangions des tartines tièdes en regardant la lumière monter. C’était une manière de panser les pertes avant même qu’on ne sache les nommer. »

La phrase flotte et Elise tourne le visage vers lui, éclairée par une lame de lumière qui filtre entre les branches. « J’ai une photo, » dit-elle. « C’est moi, petite, prise un matin d’été. Le photographe disait que le soleil m’avait trouvée avant que je ne le voie. » Sa main cherche l’intérieur de son sac, en sort une image imprimée, légèrement froissée aux bords comme si elle avait déjà vécu plusieurs réveils.

Ils s’arrêtent pour regarder la photographie. On voit une fillette de dos, cheveux illuminés, mains tendues vers un ciel qui n’est plus que promesse. « Ma mère l’avait encadrée sur la cheminée, » poursuit Elise. « Quand elle est partie, je l’ai gardée. Chaque fois que le jour commençait mal, je la regardais comme pour me rappeler qu’il y a toujours une lumière qui arrive. »

Marc-Antoine pose sa paume contre le tronc rugueux d’un chêne, sent la chaleur résiduelle de la nuit, la vie contenue dans l’écorce. Les souvenirs remontent sans violence: un père qui réparait une chaise à la lueur d’une lampe, des rires dissous au matin, puis l’absence comme une pièce où l’on cherche un meuble disparu. La douleur est là, mais étrangement tempérée par la douceur de l’aube, qui applique sa main froide et calme sur les plaies anciennes.

« Il y a toujours la tentation de rester, » admet-il, le regard perdu dans la lisière où la lumière rase la mousse. « De croire que se tenir immobile parmi les restes nous protège. Mais le matin enseigne autre chose: il nous montre la fragilité du temps, et en même temps sa permission de changer. »

Elise hoche la tête, un geste lent. « C’est pour ça que je prends des photos au lever. Pour attraper cette permission. Pour dire que nous avons le droit de continuer, même quand quelque chose s’est éteint. »

Ils reprennent leur marche. Le sentier s’ouvre parfois sur de petites clairières où des rayons timides dessinent des motifs sur le sol humide. Marc-Antoine sort son carnet, le cuir déjà modelé par tant de matins, et écrit. Ses mains sont mesurées, comme s’il craignait qu’un trait trop fort efface la délicatesse de l’instant. Il choisit des mots qui font pousser les images plutôt que de les clouer.

Voici le passage qu’il griffonne, puis lit à voix basse, comme pour que les syllabes trouvent leur place: « Les racines se délient — non pour fuir, mais pour laisser danser de nouvelles pousses; la terre qui gardait le deuil s’ouvre et respire, offrant son silence à la sève qui promet. »

Elise écoute sans sourire, ses yeux brillent d’une émotion contenue. « C’est beau, » dit-elle enfin. « Tu dis que les racines se délient, et je vois ma mère me lâcher la main pour que je marche seule. Pas comme un abandon, mais comme une confiance. »

Un léger vent soulève des notes d’odeurs: résine, feuilles trempées, un soupçon de fougère. Le paysage semble remuer les souvenirs, les reprendre, les recomposer. Marc-Antoine sent une vague de renouveau le traverser — pas le frisson irréfléchi d’un optimisme naïf, mais un espoir prudent, comme une lampe dont on rallume la mèche doucement pour vérifier si l’huile tient encore.

Il pense à la fragilité du temps — à la façon dont un matin peut effleurer une vie entière, la remettre en mouvement ou la fermer. Le piège, se dit-il, serait de confondre mémoire et immobilité. Accepter la fragilité, c’est aussi accepter que les heures s’effritent et que de leurs poussières naissent de nouvelles formes. Il referme le carnet, un peu plus léger que tout à l’heure.

Au bord du sentier, un oiseau se pose sur une branche basse et lance un élan sonore, simple et précis. Ce n’est pas encore le chant qui devient phrase, mais c’est une note qui dit l’ouverture possible. Marc-Antoine et Elise se regardent; aucun des deux n’a besoin d’expliquer plus. Le bois, la photo, la poésie et la mémoire se meuvent ensemble autour de cette petite voix. Ils reprennent leur marche, guidés par cette musique à peine née, conscients que chaque aube porte en elle la beauté et l’espoir d’un commencement.

La voix fragile de l’oiseau du matin

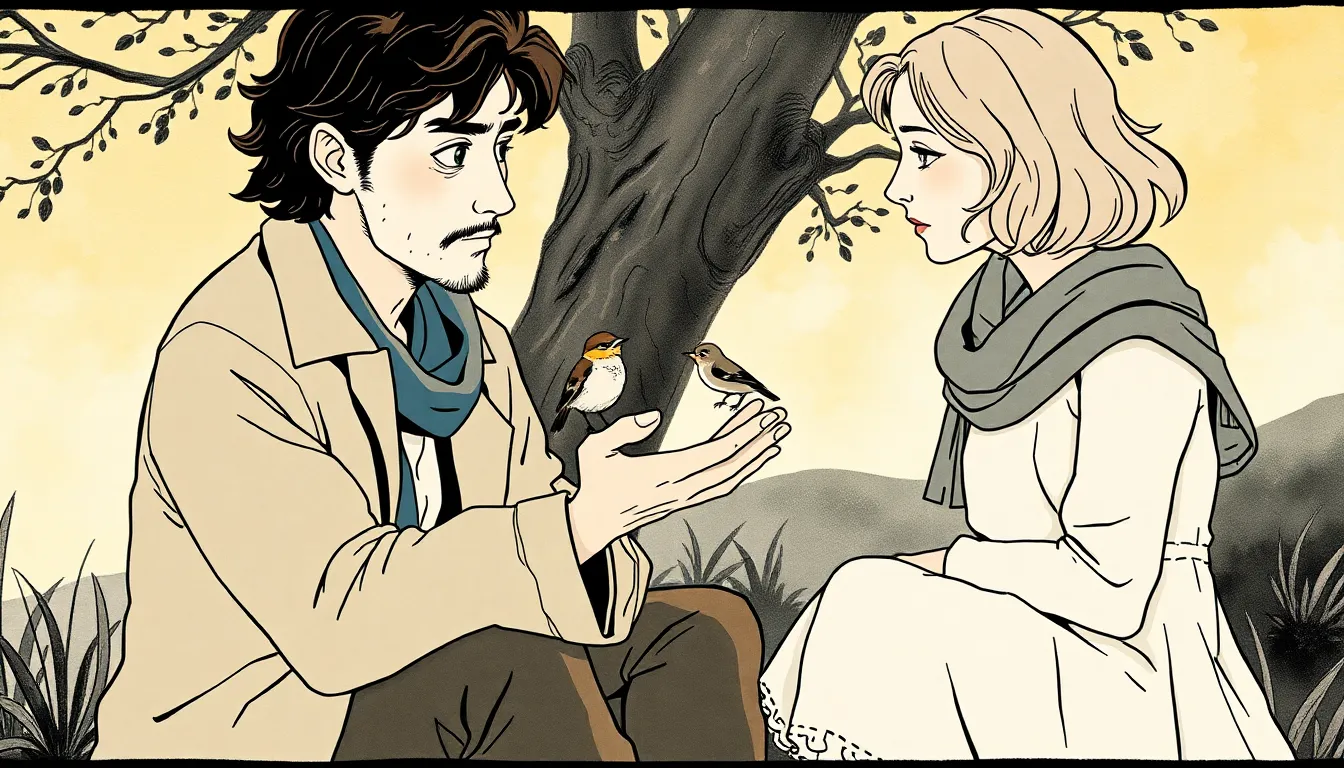

Le siège de pierre était encore frais de la nuit lorsque Marc-Antoine posa la main, lentement, comme pour ne pas troubler un secret. Un petit corps chaud, plus léger qu’une promesse, vint se poser au creux de sa paume : Lumen, fidèle et timide, ouvrit son bec et lança au monde un trille si fin qu’il aurait pu se perdre dans le souffle. Le chant, fragile et précis, n’était ni mot ni simple note : c’était une phrase suspendue à l’aube.

Marc-Antoine sentit une émotion monter — une sorte d’émerveillement silencieux qui le rendait à la fois enfant et vieux maître. Il pencha la tête, comme on incline une oreille pour entendre une confidence, et laissa la cadence du skylark pénétrer sa mémoire. Chaque syllabe d’oiseau semblait dessiner un rythme possible pour un vers encore non né.

« Écoute, » souffla Elise, à genoux sur l’herbe humide, l’appareil photo posé à côté d’elle comme un compagnon respectueux. « On dirait qu’il répond quand tu répètes. »

Marc-Antoine essaya, maladroit d’abord, d’imiter la staccato délicate : « li—li—ru ». Lumen hésita, puis, comme si un pont invisible avait été jeté entre deux rives, prolongea l’extrémité du motif. L’écho qui naquit n’était pas une imitation, mais une complicité : un dialogue muet où la musique du matin servait de grammaire.

« C’est étrange, » dit-il, les yeux brillants. « Il ne répète pas mes sons ; il les transforme. Il prend ma maladresse et la rend chant. »

Elise sourit, attentive. « Peut-être que la beauté est une langue commune, » murmura-t-elle. « Pas de traduction nécessaire, juste cette reconnaissance. »

Ils restèrent ainsi, deux humains et une toute petite voix, tissant des phrases sans papier ni encre. Marc-Antoine griffonna à la hâte dans son carnet — fragments de rythmes, mots qui naissaient au diapason de Lumen : « Matin qui plie la ville en poussière dorée… » ; « Un souffle apprend à nommer le silence. » À chaque essai, le chant de l’oiseau lui offrait une ponctuation, un soupir, parfois même un contrepoint. C’était comme si la nature prêtait sa métrique pour affiner la langue humaine.

La scène avait quelque chose d’intime et d’inquiétant à la fois. Marc-Antoine pensa à la fragilité de ces rencontres : un oiseau, une journée, un geste discret des hommes. La ville, au loin, déjà se réveillait avec sa cadence prosaïque — le bruit des bennes, le moteur d’une camionnette ; un monde pragmatique dont la logique risquait d’écraser ces instants. Il sentit poindre la peur que cette sensibilité soit raillée ou ignorée, que l’on traite ces moments comme des ornements inutiles.

Elise ramena la main près de la sienne, protectrice. « On ne peut pas garder ces instants pour nous seuls, » dit-elle doucement. « Mais on peut les respecter. Les laisser exister sans les enfermer dans une utilité. » Elle caressa le plumage de Lumen, qui ferma les yeux un court instant, confiant.

Marc-Antoine pensa aux jours où ses élèves, pressés par les horaires et les examens, chasseraient d’un revers de main ce qu’ils jugeraient frivole. Et pourtant — et pourtant — il comprit que cette fragilité même était une force : la beauté se revendique sans bruit. Elle enseigne, quand on s’y arrête, que l’espoir se montre dans les petites voix. Il nota cela, en lettres serrées, comme si la vérité avait besoin d’être conservée.

Ils parlèrent de responsabilité : pourquoi protéger un oiseau urbain ? Pourquoi laisser une bande de terre non pavée, une haie, une fente dans un mur ? Elise évoqua des photographies où des moineaux trouvaient refuge entre des tasses oubliées sur un balcon ; Marc-Antoine songea aux haies qu’on rabote pour « faire propre ». La conversation, mesurée, devint une prise de position tendre : défendre la beauté, ce n’est pas un caprice d’artiste, c’est inventer des lieux où la voix du matin puisse encore se poser.

« Si nous perdons ces dialogues, » dit Marc-Antoine en retournant le carnet vers le soleil, « nous perdrons aussi une façon d’être ensemble. La nature nous apprend une syntaxe de pardon et d’attention. »

Le chant de Lumen, reprenant, tissa alors un dernier court motif — comme une signature. Elise fit un pas en arrière, la photographie déjà imprimée dans sa mémoire ; Marc-Antoine ferma les yeux et laissa venir un vers qui n’était que la traduction la plus fidèle de ce qu’il venait d’entendre : « À l’aube, la ville apprend à se nommer autrement. »

Ils se levèrent, prenant soin de ne pas brusquer l’instant, conscients que chaque départ pouvait être une blessure pour ce fragile équilibre. En descendant vers le village, leurs pas légers trahirent pourtant une joie retenue : au loin, des volets s’entrouvraient, une porte grinçait sur la rue, et déjà la vie commune s’éveillait. La voix de l’oiseau, tout à l’heure, s’était offerte comme un guide — une preuve que chaque aube porte la promesse d’une langue partagée entre l’homme et le monde.

Le village qui s’éveille partageant l’espoir

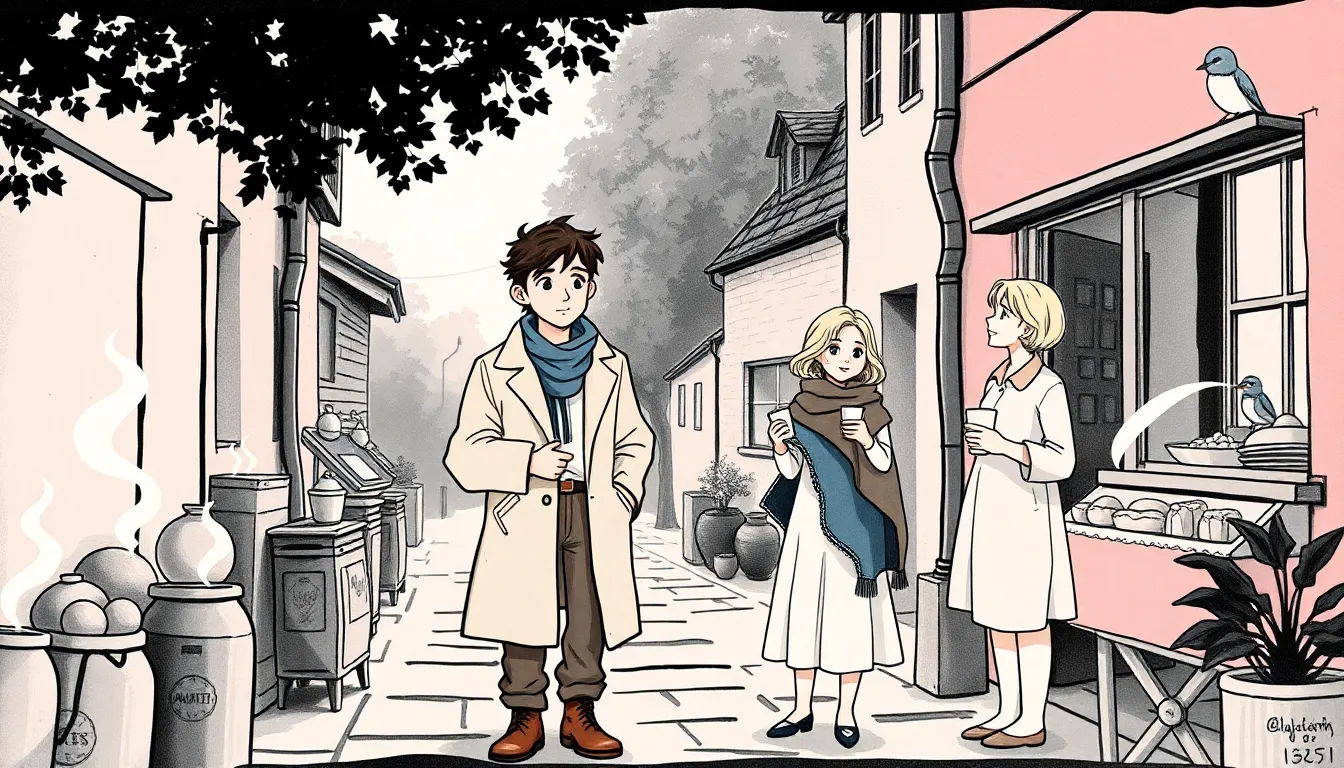

La pente qui descendait de la colline s’ouvrait sur un chapelet de maisons aux volets encore imbibés de rosée. Le jour, timide, posait sa première chiffonnade de lumière sur les tuiles; on entendait, en contrebas, le frottement régulier d’un balai contre le seuil, le cliquetis d’une enseigne que l’on relève, le souffle chaud qui s’échappe d’un café que l’on sert. Marc-Antoine sentit, comme à chaque descente, que le monde se resserrait autour d’un seul petit geste : l’ouverture.

Elise marchait à ses côtés, l’appareil en bandoulière, les yeux pris par les détails — la vapeur qui montait d’une tasse, un chat qui se glissait sous une porte, la tâche rose d’une pivoine déposée sur un comptoir. Ils ralentirent à la terrasse où trois vieillards prenaient déjà le café, boisés dans leurs manteaux, riant doucement d’une anecdote ancienne. Les conversations naissaient sans hâte; la voix du village avait un rythme de respiration partagée.

Un voisin, Jules, reconnut Marc-Antoine et s’approcha, tirant de sa poche un petit papier froissé. « J’ai lu votre vers hier soir, » dit-il, avec une surprise presque enfantine. Il récita d’une voix émue un fragment du poème du chant de l’aube, un fragment qui parlait des mains qui se délient au matin et des promesses qui reprennent souffle. Les mots, rendus nus par la bouche du voisin, retrouvèrent leur chaleur première et touchèrent Marc-Antoine comme un écho: « Au bord du jour, nos peurs s’effleurent et l’espoir se fait passager, fragile et tenace. »

Autour d’eux, la circulation du poème prit la forme la plus simple et la plus vraie : un vers devenu parole commune, partagé au comptoir, répété en passant par une main qui se posait sur l’épaule. La beauté ordinaire — un fragment récité au hasard d’une rencontre — commençait à tisser des liens. Elise écoutait, silencieuse, puis sourit: elle voyait les visages s’éclairer, les épaules se desserrer. « C’est comme si la matinée rendait les gens plus disponibles, » murmura-t-elle.

Le boulanger, déjà enfariné jusqu’aux poignets, salua du geste et posa sur le comptoir une corbeille de croissants encore chauds. Un jeune livreur, pressé, bouscula un client — un petit heurt, une phrase sèche lancée. L’air se fit plus dense pendant quelques secondes. Puis le boulanger, sans geste théâtral, tendit un croissant au jeune homme et déclara avec un sourire tranquille : « Tiens, prends ça. Le matin ne se gagne pas à force de colère. » Le geste désarma. Le livreur, surpris, rougit et finit par rire. La tension cessa comme on essuie une trace sur une vitre.

Marc-Antoine observa la scène, attentif à la simplicité de la résolution. Ce n’était ni un grand discours ni une loi imposée : juste un croissant offert, une phrase qui rallumait la capacité d’être humain. Dans ce geste, il reconnut la vérité qu’il cherchait à capter dans ses vers : la beauté n’a pas besoin d’oriflammes — elle se cache dans la générosité du quotidien.

Pourtant, sous la douceur des échanges, palpitaient des inquiétudes plus épaisses. La commerçante du coin, qui rangeait des boîtes de conserve, laissa filtrer une plainte contre un fournisseur en retard; une mère, sirotant son café, regarda sa montre avec une anxiété légère, préoccupée par un rendez-vous et les factures qui l’attendaient. Les urgences économiques rôdaient, prêtes à effacer la rêverie matinale. Marc-Antoine le savait : ce tissu de beauté restait fragile face aux nécessités pressantes.

Ils répondirent à cette fragilité par une chose simple et volontaire : leur présence. Au lieu de filer vers des occupations programmées, Marc-Antoine et Elise s’attardèrent. Ils parlèrent avec la boulangère de l’approvisionnement, écoutèrent la jeune mère raconter sa journée, permirent à Jules de déclamer un autre fragment. Leur attention pleine devint, pour un instant, une petite digue contre l’éparpillement des préoccupations.

« On oublie souvent qu’être là est une forme d’aide, » dit Marc-Antoine en remettant au comptoir son carnet ouvert. Il glissa une ligne, presque comme on tend une main : « Ce matin, la rue prend des mains qui se rattachent. » Elise captura la scène en une photo discrète — une image où se liraient la vapeur d’un café, la main d’un homme qui passe un croissant, l’éclat d’un regard apaisé.

La communalité de l’aube se manifesta par des gestes minces et insistants : une chaise tirée pour quelqu’un qui n’en avait pas, un café offert à l’inconnu, un fragment de poème murmuré à l’oreille d’une vieille dame qui s’était assoupie — autant d’actes qui redessinaient les contours d’une solidarité quotidienne. Autour d’eux, les visages se relaxaient, et la conversation prenait le ton des confidences possibles, comme si la lumière naissante autorisait la confidence.

Quand ils se levèrent pour poursuivre leur marche, la voix d’une enfant chanta un vers appris à l’école, et l’air sembla répondre. Marc-Antoine sentit que, pour quelques heures, la beauté ordinaire avait recouvert les fissures d’une couleur nouvelle. Il comprit que l’espérance n’était pas seulement une idée mais une pratique : se montrer, écouter, offrir ce que l’on peut, même un simple croissant.

Ils remontèrent la rue en tenant encore la chaleur des rencontres. Elise glissa sa main dans celle de Marc-Antoine, et tous deux partagèrent un silence qui n’était pas vide mais rempli d’une quiétude commune. Plus haut, la ligne de l’horizon avait pris un ton plus lourd : une bande gris-bleu circulait à l’ouest, discrète, comme une promesse d’intensité à venir. Ils ne s’en alarmèrent pas; ils savaient que chaque aube porte ses possibles — y compris ceux qui défient la patience. Leur choix était fait : continuer à accueillir, à semer attention et mots, pour que la beauté du matin reste une force vive capable de tenir dans l’épreuve.

Orage de doute et promesse persistante

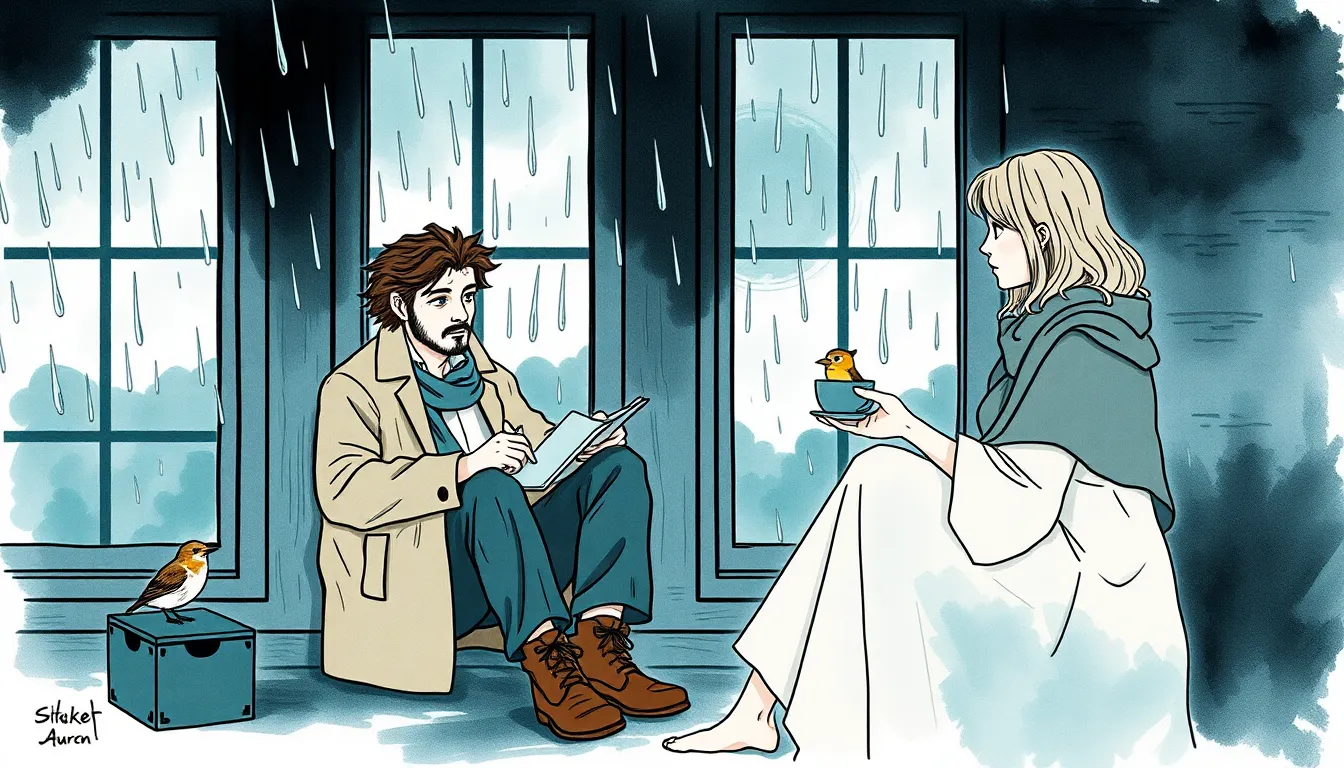

Le ciel se déchira sans avertissement. D’un coup, la pente familière de la colline parut avalée par un rideau d’eau qui tombait en traits rapides, comme si le monde s’effaçait pour mieux se réinventer. Les premiers éclairs zébraient le gris, la pluie battait les vitres de la maison d’Elise et Marc-Antoine, et la voix lointaine du vent faisait frissonner les vieux volets. Dans la cuisine, une tasse tremblante laissa échapper une vapeur aromatique que la tempête semblait aspirer à elle.

Marc-Antoine resta un long moment immobile, la main posée sur la fenêtre. La pluie projetait sur le verre une écriture confuse qui brouillait les silhouettes du village. Ses doutes, jusque-là contenus sous la surface d’une conviction ténue, remontèrent avec la même force que l’orage : à quoi servaient ses vers quand le monde se pliait sous des exigences plus pressantes que la beauté ? Qu’importe une strophe face à la dette, à la maladie, aux portes closes ?

— Tu es loin, dit Elise en posant sur la table une petite assiette de madeleines et une enveloppe humide qu’elle tenait serrée contre sa poitrine. Elle s’installa en face de lui, ses yeux clairs ancrés dans les siens. Parfois elle parlait doucement comme pour retenir la pluie elle-même. — Je sais ce que tu penses. Mais laisse-moi te montrer quelque chose.

Elle déplia la photographie avec précaution. Sur le papier, un banc de bois luisait, la pluie avait laissé des anneaux sur l’assise ; fixé entre deux lattes une feuille de brouillon, étroitement pliée, portait une phrase de Marc-Antoine que personne ici ne connaissait autrement que d’eux : « Chaque aube garde un peu de remède. » Au dos, une main étrangère avait écrit, à l’encre tremblée : « Ce banc m’a rappelé de revenir tenir la main de mon père. Merci. » Elise passa la photo à Marc-Antoine. Elle avait prise sur elle la force de recueillir ces confidences.

Le silence qui suivit fut plus épais que le bruit du tonnerre. Marc-Antoine se sentit traversé d’une émotion rude et inattendue : ses mots, jetés un matin sur une feuille puis oubliés sur un banc, avaient été lus par quelqu’un au moment où il en avait le plus besoin. Ce petit fait, presque dérisoire, agit sur lui comme une ancre jetée dans la houle.

— Tu ne peux pas mesurer l’effet d’un poème, murmura Elise. Ce n’est pas un instrument pour réparer tous les maux, mais c’est parfois la main qui retient une autre main un instant de plus. Ce n’est pas négligeable.

La journée s’étira en un crépuscule humide. L’orage grondait encore quand la nuit tomba, plus dense et plus noire qu’à l’habitude. Au lit, Marc-Antoine n’alla pas dormir. Il se leva, prit son petit carnet à la reliure craquelée et s’installa près de la fenêtre. La pluie frappait la vitre en petites cymbales, les gouttes traçaient des veines brillantes. Lumen, le petit oiseau, reposait dans la boîte aménagée sur la table, silencieux comme une présence qui attend.

Il relut ses fragments à voix basse, l’un après l’autre, comme on allume une série de bougies dans une pièce trop vaste : maladroits parfois, polis d’images qui semblaient s’effilocher, mais porteurs de quelque chose qui tenait tête à l’ombre. Il se laissa traverser par la fragilité de ces textes sans la confondre avec l’inutilité. « Mes vers ne sauveront pas la récolte ni la maison du voisin, » pensa-t-il, « mais ils ont peut-être empêché un cœur de se refermer. » Et cette pensée, simple et tenace, calma l’appréhension qui l’avait rongé tout l’après-midi.

La tentation du cynisme revenait toutefois en vagues : et si l’on ne prêtait bientôt plus attention à la beauté ? Si la nécessité d’agir écrasait la capacité d’écouter ? Marc-Antoine laissa ces questions traverser sa main qui tenait la plume. Il n’eut pas de réponses définitives. Il y eut seulement, page après page, l’acceptation d’une œuvre fragile — comme la pellicule d’écorce d’un jeune arbre qui plie mais ne casse pas forcément.

La nuit avança, longue et nette, rythmée par le martèlement de l’averse. Parfois il écrivait un vers, le chiffonnait, le retapait ; parfois il ne trouvait que des silences. À l’aube, incapables de tenir plus longtemps l’âme en suspens, il et Elise parlèrent à voix presque inintelligible, échangeant des phrases qui se collaient à la pluie : souvenirs, peurs, gestes d’espoir. Elise raconta d’autres histoires — petites comme des pierres, robustes comme des racines — où un mot avait changé la direction d’une journée ordinaire.

Enfin, quand les premières lueurs tentèrent de percer le rideau des nuages, la pluie cessa comme si elle avait épuisé son propre chagrin. Un silence humide enveloppa le paysage. Les gouttes qui pendaient encore aux branches tremblaient comme des perles prêtes à tomber. Une lumière nouvelle, pâle et décisive, commença à filtrer : elle découpait les toits, révélait des chemins de pierre tour à tour nus et brillants. Le monde, lavé et nu, semblait tenir sa respiration pour mieux renaître.

Marc-Antoine posa sa plume. Il sentit, non pas la certitude d’un succès grandiose, mais la conviction tranquille d’une nécessité : persister. Son doute, comme l’orage, avait tout emporté sur son passage et l’avait laissé plus clair. Ce matin-là, il prit la décision, sans le formuler comme une fanfare, de partager à nouveau — modestement, sincèrement — ce qu’il savait faire. L’aube lui offrait la preuve la plus simple : après la tempête, la beauté revient et avec elle la promesse que chaque jour porte une ouverture.

Ils sortirent ensemble, enroulant une écharpe autour du cou de Marc-Antoine, tandis que les premiers habitants commençaient à balayer le seuil des boutiques et que l’odeur de la terre mouillée montait en volutes. Au sommet de la colline, la lumière s’étendit en une bande d’or patient. L’avenir restait incertain, mais la décision de ne pas renoncer flottait maintenant avec la brume matinale, légère et obstinée. Ils la porteraient vers les pas suivants.

Le grand lever et le renouveau visible

Le ciel, lavé par la nuit et l’orage, s’ouvrit soudain comme une main qui se décide à donner. Des rayons d’ambre tombèrent en nappes chaudes sur la colline ; l’herbe brassée par la pluie renvoya une odeur de terre et de mousse, et les toits du village brillèrent d’une poussière d’or. Marc‑Antoine se tint un instant immobile, le petit recueil serré contre sa poitrine, comme pour se convaincre que la lumière n’était pas seulement le fruit d’un désir mais bien une vérité visible.

Autour de lui, la colline formait un demi‑cercle d’êtres attentifs : Elise à sa droite, les mains croisées sur ses genoux, quelques voisins encore emmitouflés, un ou deux visiteurs qui avaient suivi la montée en silence, et Lumen, l’oiseau du matin, perché sur un rocher, la tête inclinée comme pour mieux entendre. Un parfum de café s’échappait du village ; un vieux boulanger, qui avait monté la côte en apportant des croissants chauds, posa sa main sur son cœur en signe d’attente.

« Je n’ai jamais lu cela en public, » admit Marc‑Antoine d’une voix qui tremblait presque — non par peur, mais par respect. Elise posa sa main sur son avant‑bras ; ce contact était une ancre. Il ouvrit le recueil, feuilleta, et choisit le premier fragment comme on choisit un chemin à suivre.

Il lut. Les mots, simples et précis, descendirent dans l’air humide comme une pluie légère : « Quand l’aube fait sa promesse, elle pose une main tiède sur les choses. Les blessures s’endorment, les noms retrouvent leur saveur. » Il y eut un silence si profond que l’on entendit le froissement d’une feuille et le souffle de Lumen. Puis, d’une voix sans hâte, il enchaîna d’autres fragments — des images de radieuses petites choses : la goutte qui tient une étoile, la fenêtre qui s’ouvre sur un visage, la route qui se remet à croire qu’elle peut conduire quelque part.

« Vos mots m’ont trouvée, » murmura une femme du village, les yeux brillants. Un homme au chapeau inclina la tête : « Ma mère me disait toujours ces choses sans savoir les dire. Vous les dites pour elle. » Un enfant répéta, comme un écho, une ligne qu’il avait aimée : « L’aube renouvelle même les cartes oubliées. » Les visages se transformèrent ; certains se mirent à sourire, d’autres à pleurer en silence. À mesure que la lecture avançait, les souvenirs affleurèrent — un amour revenu aux lèvres, une perte apaisée, un regret doucement posé comme une pierre sur laquelle on peut désormais marcher.

Elise sentit les larmes lui monter. Elle avait pris, ces dernières semaines, tant de photographies d’aubes que chaque image semblait désormais contenir une histoire entière. Elle chuchota, entre deux phrases de lecture, « Pense à la femme de la poste ; quand elle a lu votre fragment sur la fenêtre, elle a souri pour la première fois depuis des mois. » Marc‑Antoine sourit à son tour, étonné de voir l’effet concret de ses mots, comme si la poésie, autrement abstraite, s’était faite soin.

Les réactions furent multiples et sobres : un manteau qu’on retira malgré la fraîcheur pour mieux s’ouvrir à la chaleur de la parole ; des mains jointes qui ne l’étaient pas au début ; un voisin qui raconta, la voix empreinte d’un étonnement doux, comment un simple vers lui avait permis de parler de son père pour la première fois. La poésie agissait, doucement, comme un petit brasier. Elle ne remplaçait pas la douleur ni n’apportait de solutions aux soucis quotidiens, mais elle modifiait l’espace entre les gens, faisant respirer quelque chose de neuf.

À la fin de la lecture, Marc‑Antoine referma le recueil. Il resta un instant à regarder les visages éclairés : des yeux humides, des sourires assortis d’un air de reconnaissance, des lèvres qui semblaient prêtes à partager à leur tour. Lumen poussa un petit cri, puis se remit à chanter, et son chant se mêla aux derniers mots comme un chœur discret.

« On dirait que le village a reçu un cadeau, » dit le boulanger en tendant un cornet de croissants vers les plus proches. Les gestes furent simples, presque rituels : on offrit du pain, on proposa un café, on échangea des noms et des souvenirs. Le renouveau n’était pas spectaculaire ; il était fait de ces détails, de ces actes minuscules qui, mis bout à bout, redonnent de l’épaisseur au quotidien.

Marc‑Antoine sentit la vieille inquiétude — la peur que ses vers soient inutiles — s’amenuiser. Il comprit que l’utilité de la poésie ne se mesurait pas à sa capacité à changer le monde d’un seul coup, mais à celle d’ouvrir, par un mot, un regard, une oreille, les chemins du cœur. La beauté et l’espoir, pensa‑t‑il, ne sont pas des illusions : ce sont des forces qui se déposent, discrètes, et qui modèlent le monde à hauteur d’homme.

Au moment où les derniers auditeurs se levèrent pour regagner leurs maisons, le soleil monta encore d’un cran. Les gouttes suspendues aux herbes éclatèrent et envoyèrent des arcs minuscules dans l’air ; les couleurs retrouvèrent leur netteté ; même les pierres semblaient plus gentilles. Marc‑Antoine glissa le recueil dans sa poche et prit la main d’Elise. Ils redescendirent la colline ensemble, lentement, accompagnés par des voix qui se mêlaient aux chants d’oiseaux et au froissement des feuilles.

Dans le silence qui suivit leur départ, la colline gardait la trace de la matinée : une petite assemblée plus légère, des conversations entamées, des souvenirs doucement réveillés. La pensée qui germa alors dans l’esprit de Marc‑Antoine fut d’une simplicité désarmante — chaque aube était une réinitialisation, une invitation offerte par la nature pour recommencer, pour remettre à plat les petites cassures de la vie et tenter à nouveau.

Si l’aube renouvelle, ce n’est pas parce qu’elle efface tout mais parce qu’elle offre la possibilité, jour après jour, d’entrer dans la même promesse. Ce renouveau visible — la lumière qui rend les couleurs plus franches, les voix plus nettes, les gestes plus ouverts — confirme ce que Marc‑Antoine avait toujours pressenti : la beauté et l’espoir que porte chaque matin sont des forces réelles, capables, par leur simple présence, de transformer la manière dont les hommes se regardent et se tiennent ensemble.

Avant que les ombres longues ne se dissipent, il posera avec Elise sur un banc, regardant la route par laquelle chacun rentrait. Ils n’avaient pas de réponses grandioses aux inquiétudes du monde, mais ils avaient, pour l’instant, quelque chose d’essentiel : la certitude partagée que s’arrêter pour écouter l’aube vaut plus qu’un geste isolé. Et si la lecture avait été un premier acte, le suivant serait d’apprendre à vivre en gardant ce silence disponible — ce silence qui permet au chant de l’aube d’entrer et de parler.

Si vous lisez ces lignes, prenez un instant, demain à l’aube : ouvrez une fenêtre, regardez le ciel pâlir, écoutez le premier chant. Partagez ce moment, si vous le voulez, ou gardez‑le pour vous. Ainsi se perpétue la pratique simple et profonde d’arrêter le monde juste assez longtemps pour entendre la promesse d’un nouveau jour.

Cette œuvre poétique nous rappelle l’importance de chaque nouveau commencement. Nous vous invitons à explorer davantage d’œuvres similaires ou à partager vos impressions sur ce poème enchanteur.

- Genre littéraires: Poésie

- Thèmes: nature, espoir, renouveau, beauté

- Émotions évoquées:émerveillement, sérénité, réflexion

- Message de l’histoire: La beauté et l’espoir que chaque aube apporte avec elle.