Retour dans la ville natale pour affronter le passé

Le train glissa dans la gare comme un secret repris ; il cessa de siffler, puis resta immobile, exhalant une vapeur qui se mêla au souffle froid du crépuscule. Le ciel était bas, lourd d’une pluie revenue déjà trop souvent dans ses rêves ; la lumière tombait en nappes grises sur les bancs vides et les pavés qui luisaient. Gabriel Marchand posa un pied sur le quai et sentit aussitôt la ville le reconnaître, comme si chaque pierre lui soufflait son nom.

Il mesurait un mètre quatre-vingt-deux, la nuque droite sous ses cheveux bruns striés de gris, courts et légèrement ondés. Son visage portait la marque d’années de décision et de fuite : une barbe de trois jours bien entretenue, des yeux gris-vert où la fatigue et la détermination faisaient ménage. Sa veste de laine sombre coulait sur une chemise simple ; l’écharpe grise autour du cou avait connu d’autres hivers. Il avait les jeans bleus d’un homme qui refuse les apparats et les chaussures marron usées d’un homme qui marche beaucoup. À son épaule, la sacoche en cuir portait les plis d’une route longue, et contre sa poitrine battait le pendentif de laiton qu’il ne retirait jamais. Sa montre en argent glissa un regard d’heure familière : il était arrivé avant la nuit, mais après tout ce qu’il aurait voulu.

Il resta immobile, les mains enfouies dans les poches comme on enfouit des mains dans des souvenirs. Autour de lui, la gare lui rendait des échos : l’enseigne du café de la place, le néon du cinéma d’où il avait volé des images d’enfance, la vitrine embuée où, autrefois, défilaient les affiches de films qui l’avaient fait rêver. Chaque détail remontait par fragments, comme des diapositives que l’on substitue trop vite à la réalité.

La lettre glissa de sa poche quand il retira la main pour fermer sa sacoche, comme si le papier avait voulu reprendre sa liberté. Il la ramassa, froissée aux coins, l’enveloppe anonyme dont le timbre n’appartenait à aucun souvenir précis. Il repensa à la première fois qu’il l’avait lue, dans un compartiment qui cahotait vers la ville. Les mots n’avaient pas d’expéditeur, mais la voix qu’ils portaient connaissait des blessures qu’il aurait cru enfouies à jamais :

« Il est temps de regarder ce que nous avons laissé derrière nous. Certaines vérités ne laissent d’autre choix que de revenir. »

La signature manquait, et c’était ce manque qui l’avait tiré de sa retraite silencieuse. Il y avait aussi la dernière ligne, plus prosaïque, plus urgente : « Ta mère est faible. Elle a besoin de toi. »

La présence de ce double motif — l’accusation floue et l’appel filial — avait agi comme un crochet : il avait pris un billet, plié sa vie en deux et quitté la ville où il s’était réfugié pendant presque vingt ans. Il comprenait maintenant que revenir n’était pas seulement un geste vers sa mère, c’était une obligation envers lui-même : affronter ce qu’il avait fui pour enfin savoir s’il pouvait réparer plus que des silences.

Un contrôle distrait. Un jeune employé aux cheveux clairsemés regarda son billet, haussa les épaules et dit, presque sans le vouloir : « Vous revenez pour longtemps ? » Gabriel répondit par un hochement de tête et un sourire qui ne lui allait pas. Le regard de l’employé glissa, et Gabriel lut dans ce regard la reconnaissance d’un nom, la mémoire d’un visage qu’on croyait absent. Une mièvrerie d’autrefois, un baiser jeté en arrière sur le quai ; la ville gardait les empreintes comme un livre de comptes inflexible.

Les premières images de sa mémoire revinrent en éclats : un accident, un soir de brouillard, un fracas de métal qui avait brisé des vies et tordu la trajectoire de plusieurs existences. Il revit la voiture qui dérapa, les phares qui grignotèrent la nuit, et l’odeur tenace d’essence mêlée au vertige de la douleur. Puis la trahison d’un ami — une parole vendue, ou peut-être un silence trop lourd — et la fuite, ce geste simple qui s’était transformé en condamnation lente. Il se souvenait de la porte qui claqua derrière lui et de la voiture qui avala la route comme si rien ne semblait jamais devoir revenir.

Ces flashbacks vinrent en touches, sans ordre, moins comme des films que comme des blessures que l’on touche du doigt pour mesurer leur profondeur. Il n’y avait pas de spectacle : seulement la matière grise de la culpabilité et la chair froide de l’absence. Parfois, l’image d’une main tendue, d’un rire partagé au coin d’un atelier, revenait et s’effaçait, laissant la place à la silhouette d’un ami qui se serait détourné au cœur d’une nuit de peur.

Il essuya une goutte de pluie qui avait commencé à tomber, mais ce n’était pas l’averse qui faisait trembler ses épaules. Il se demanda s’il s’était façonné une identité nouvelle pour échapper à celle qu’on lui attribuait là-bas : Gabriel Marchand, le garçon qui avait commis l’irréparable ou simplement celui qui avait manqué d’être courageux. Le retour contraint l’obligeait à recomposer les pièces éparpillées d’un puzzle intime : mémoire, identité, responsabilité. Affronter le passé ne lui paraissait plus une option ; c’était la seule route possible vers quelque chose qui ressemblerait à la paix.

Il pensa à sa mère — Hélène — et la voix qu’il lui avait laissée la dernière fois qu’il avait raccroché était encore dans sa gorge. Il n’appelait pas souvent ; il savait combien sa mère pouvait protéger la vérité derrière des gestes maternels. La lettre anonyme, cependant, avait réveillé une urgence que ni la pudeur ni l’orgueil ne pouvaient étouffer. Quelqu’un lui demandait de revenir, et quelque part, il sentait une main invisible tenir le bord d’une balançoire qui le ramènerait au centre de sa vie.

Pour ne pas se laisser engloutir par les réminiscences, il marcha en direction du centre, longeant la vitrine du cinéma où, enfant, il avait avalé des aventures projetées sur toile. La façade était la même, mais l’affiche avait vieilli ; les lettres du nom du cinéma se décollaient en douceur, comme si elles aussi se souvenaient. Il passa devant la rue pavée, le banc où il avait fumé sa première cigarette — geste captif d’une révolte d’adolescent — et ses doigts effleurèrent le cuir de la sacoche. Le pendentif de laiton contre sa peau lui rappela que certaines promesses se gardent comme des talismans.

« Vous avez l’air d’un revenant, monsieur. » Une voix derrière lui, douce et curieuse, le fit sursauter. Il se retourna : une femme âgée tenait son vélo, un panier de linge sur le guidon. Son visage était marqué, mais ses yeux étaient bons, et dans ces yeux il lut ce que la ville sait être vrai depuis toujours : les gens partent, les gens reviennent, et les histoires continuent de s’écrire dans les mêmes pages. Gabriel sourit, cet instant fut court, presque honteux. « Je viens pour ma mère », répondit-il simplement.

Le soir descendait maintenant, la ville s’habillait d’ombres et d’ampoules. Il s’attendait à sentir le poids d’une accusation publique, mais pour l’instant ce qui dominait était une nostalgie sourde et une tension latente — une corde tendue entre culpabilité et espoir. Il sentit, au fond de lui, une résolution qui tremblait mais qui existait : il reviendrait aux lieux de sa jeunesse pour regarder les visages, écouter les silences, et, s’il le fallait, demander pardon.

Avant d’atteindre la rue du café où tant de choses avaient commencé et où tant d’autres se seraient peut-être à nouveau nouées, il prit une dernière inspiration. Le message qui l’avait ramené n’était qu’un déclencheur ; la vérité à laquelle il savait devoir faire face venait d’un endroit plus profond. Affronter son passé, pensa-t-il, n’était pas un renoncement mais une ouverture : accepter la douleur pour essayer d’atteindre l’apaisement. Il remit la lettre dans sa poche, ajusta la bandoulière de sa sacoche, et marcha vers les réverbères qui balisaient le chemin vers des rencontres qu’il redoutait et espérait à la fois.

Les rues de l’enfance réveillent la mémoire

Le vent flottait bas et humide sur les pavés, comme si la ville remuait encore les plis d’un vieux drap. Gabriel marcha sans hâte, la main enfoncée dans la poche de son manteau, le regard ramassé sur chaque enseigne. Les façades se succédaient, usées mais tenaces, portant des couches de temps que son œil décodait en souvenirs : l’enseigne du cinéma, aujourd’hui blanchie par le soleil, la grille de fer forgé de la place, le banc où il avait fumé sa première cigarette en riant comme si l’on pouvait se débarrasser des peurs par la fumée.

Tout le quartier semblait parler une langue qu’il croyait avoir oubliée. Devant l’ancienne confiserie, la vitrine était close, la porte scellée par une pancarte jaunie : « Fermé ». Gabriel s’immobilisa. Il se souvint de l’odeur sucrée qui montait derrière la fenêtre — sucre caramélisé, anis, orange confite — et du goût de la liberté quand, enfant, il glissait une pièce dans la main du marchand pour acheter un morceau interdit. La fenêtre noire renvoya seulement son reflet flou et plus bas, une trace de colle où autrefois collait l’affiche d’un dessin animé.

« Gabriel ? » Une voix éraillée, un salut mi-surpris mi-moqueur. Un homme d’une cinquantaine d’années, la casquette enfoncée, s’était arrêté sur le seuil d’une boutique de quincaillerie. Il l’observa comme l’on regarde un fantôme revenu de voyage. « Par où tu es passé ? On t’a presque pas reconnu. »

Gabriel répondit d’un signe de tête. La reconnaissance était une petite douleur aiguë qui traversait son torse. Il éprouva ce mélange familier de honte et de nostalgie : honte parce que déjà il sentait les regards jauger l’absence prolongée, nostalgie parce que ces regards, malgré tout, le rattacheraient à un monde qu’il avait quitté.

« Tu as changé, bonhomme, » dit l’homme avec une pointe d’affection rugueuse. « Mais la rue, elle, te garde. C’est bon de te revoir. »

Il sourit sans y mettre tout son cœur. Le salut échangé aggrava sa mémoire comme une secousse active des sédiments : la cour de l’école, craie et craquement du tableau, les murmures organisés d’une classe où il avait d’abord été élève modèle puis perturbateur — non par goût du scandale, mais poussé par une impatience qu’il n’avait su contenir. Il revit l’odeur de la poussière mêlée à celle du savon des mains, le goût métallique d’une pièce de monnaie usée, les rires qui se crochetaient dans l’air froid du matin.

Chaque lieu provoquait une scène précise, comme si la ville déroulait pour lui un petit théâtre d’ombres : la façade de l’école avec ses briques repeintes, la porte griffée où il avait laissé tant de noms, et la cour où, la nuit tombée, il avait appris à mesurer la portée de ses silences. Les sensations revenaient plus nettes que les images : la dureté d’un banc, le frottement du cuir de sa sacoche, le bruit d’un vélo sur le trottoir mouillé.

Il froissa la lanière de sa sacoche, chercha du pouce l’intérieur comme pour y pêcher quelque chose de précieux. Ses doigts retrouvèrent enfin l’enveloppe aux bords cornés, la photographie. Il l’en retira lentement, comme si le papier avait la fragilité d’une relique. Le cliché était petit, les couleurs effacées par les décennies ; on y voyait un garçon à l’air insurgé et à la joue plus ronde qu’il ne se souvenait. À ses côtés, une ombre familière — une complice dont le souvenir allait bientôt croiser sa route.

Il examina la photo. L’image était plus simple et plus cruelle que le souvenir qu’il avait entretenu : le sourire n’était pas totalement joyeux, le paysage derrière eux portait déjà des traces d’ombre. Gabriel sentit une tension monter, douce et pénétrante. Sa mémoire avait poli la réalité, adouci les coins, oublié les regards blessés pour ne garder que le baume de l’innocence perdue. Le contact du papier lui fit l’effet d’une main qui le tirait en arrière, lui demandant d’affronter ce qu’il avait fui.

« On se figure le passé comme un refuge, » murmura-t-il, parlant à la photo autant qu’à lui-même. « Comme si retrouver les lieux suffisait à recoller les morceaux. » Il savait pourtant, par la chair et la honte, que les lieux n’étaient que des témoins ; ils n’effaçaient ni les actes ni les oublis. Affronter son passé, pensa-t-il, ne consiste pas à vérifier que la rue est restée la même, mais à reconnaître ce que l’on a fait et ce que l’on a été.

Une femme passa près de lui, portant un sac de pain encore tiède. Elle le reconnut et ses yeux s’agrandirent, surpris ; un éclair de curiosité suivit, puis de bienveillance. « Vous étiez pas au village, Gabriel ? » dit-elle doucement. Le nom sur sa langue résonna comme un verdict et comme un appel. Il répondit en quelques mots, racontant l’absence en la réduisant à une obligation, un devoir. Sous ces mots, la nostalgie s’amplifiait, mais une petite braise d’espoir commença à luire : certains visages n’avaient pas fermé leur porte, quelques foyers conservaient la chaleur.

Le mélange d’images contemporaines et de réminiscences fit vibrer son corps d’une mélancolie continue, mais non dépourvue d’une fragile espérance. Le quartier portait encore des marques de tendresse, des gestes simples — un étalage soigné, une porte peinte l’été dernier, une plante qui survivait au seuil d’un appartement — qui rappelaient que tout n’était pas effacé par le temps.

En marchant, Gabriel sentit la pesanteur de l’attente qui l’accompagnait depuis son arrivée en gare. Les rencontres à venir, les réponses à recevoir, la nécessité d’une parole enfin offerte se rapprochaient. Il glissa la photographie dans sa poche, mais la lumière du jour fit renaître son contour, et la mémoire, avec elle, lui imposa une seule vérité : il ne suffisait plus de revivre les rues pour réparer. Il faudrait parler. Reconnaître. Demander pardon. Prendre le risque de la vérité.

Il ralentit devant le café de l’enfance, la devanture familière baignée d’une lueur ambrée. Par la fenêtre, on devinait les tasses s’entrechoquant, la vapeur d’un expresso filant vers le plafond. Gabriel posa la main sur la poignée de la porte comme on pose un doigt sur le bord d’un monde à franchir. Un battement de cœur, puis l’autre. Il prit une grande inspiration, rassembla la photo dans sa main, et poussa la porte — non pas pour retrouver un refuge, mais pour commencer enfin à rendre compte de ce qu’il avait été.

Rencontre inattendue avec une ancienne amie d’enfance

Le café avait gardé l’odeur mêlée du marc et du sucre brûlé, cette odeur qui, à vingt ans, rendait les dimanches indolents et qui, à quarante, vous ramène la ville entière en un battement de paupières. Gabriel s’arrêta devant la vitrine, comme si regarder suffirait à reconnaître le monde d’autrefois. Le néon vacillant émettait une lumière blême qui dessinait sur ses traits la carte de ces dernières années : cheveux bruns striés de gris, barbe de quelques jours, écharpe ramenée contre le col de son manteau. Il tint sa sacoche d’une main, sentant le cuir familier sous ses doigts ; petit talisman contre l’angoisse.

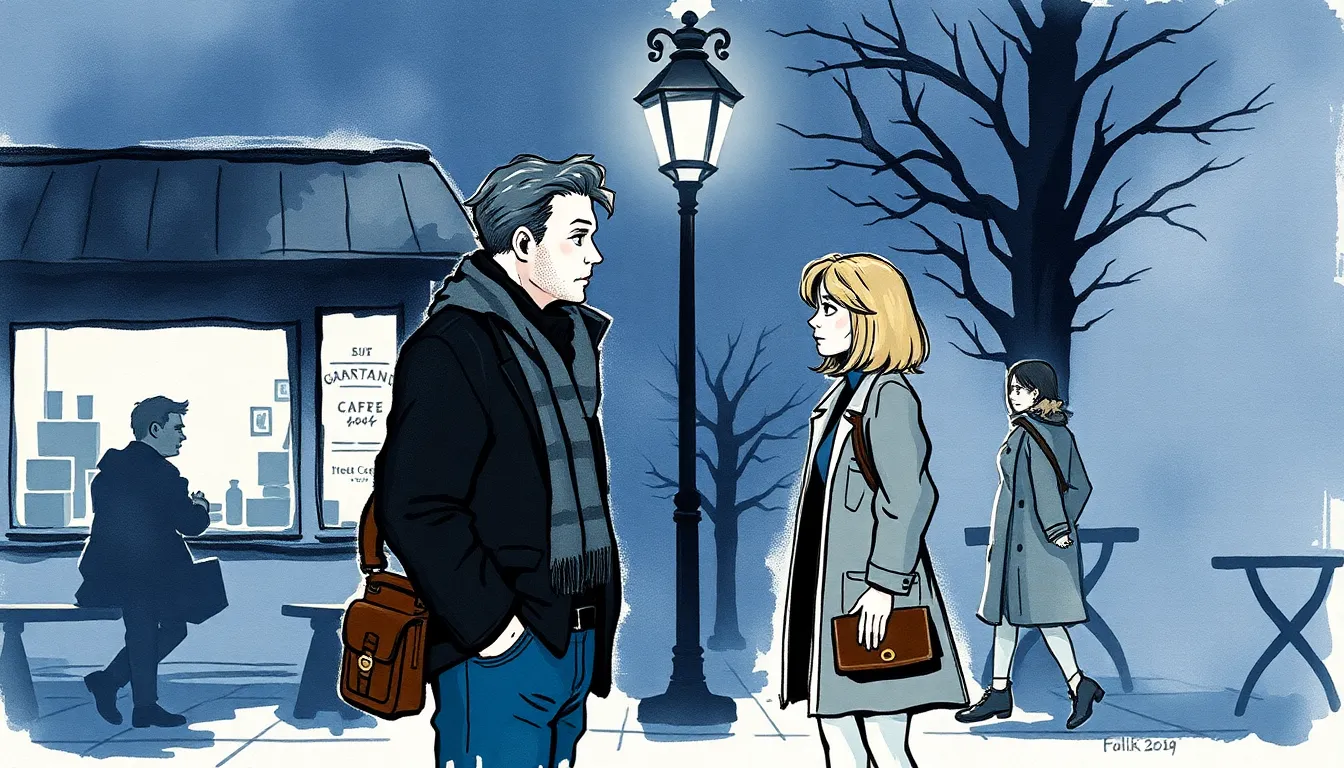

« Gabriel ? » La voix le fit sursauter, pas par son timbre — il connaissait cette voix depuis l’enfance — mais par l’évidence d’être vu. Claire Dubois se tenait sous le lampadaire, la capuche rabattue, les mains dans les poches d’un manteau clair. Le temps avait poli ses traits sans les effacer : la même bouche décidée, le même regard brun capable d’embraser ou de jauger. Pendant une seconde, ils furent deux silhouettes qui semblaient appartenir à deux époques superposées.

Leur première salutation fut gênée, une série d’à-peu-près qui cherchait ses marques. Ils échangèrent des nouvelles factuelles : les parents vieillissants, quelques visages que la ville n’avait pas épargnés, des métiers, des adresses. Leurs phrases se glissaient l’une à côté de l’autre comme on pose des pierres pour tester un passage ; elles ne souhaitaient ni trop s’appesantir ni s’effleurer.

« Tu es revenu pour combien de temps ? » demanda Claire, et sa question semblait contenir autre chose que la simple durée. Gabriel sentit la question pèsent plus que la météo. « Pour un moment, » répondit-il. Il laissa tomber le vague. Dire la vérité — cette lettre anonyme, la santé de sa mère — aurait été comme ouvrir une porte qu’il n’était pas sûr d’avoir le courage de franchir.

Ils se rapprochèrent pour mieux entendre le cliquetis des tasses à l’intérieur du café, échangeant l’odeur de la fumée qui avait autrefois enveloppé leurs discussions adolescentes. Gabriel se surprit à redevenir l’adolescent qui venait s’asseoir à la même table, à vouloir partager une cigarette et un silence complice. Mais la ville avait changé ; les silences aussi. Dans le regard de Claire se lisait une patience mêlée d’attente, et, partout entre les mots, une question sans nom.

La conversation dévia, doucement d’abord, puis plus nette : Claire évoqua « l’époque trouble », cette période après leur départ, quand les choses avaient basculé. Elle parla d’absences, de mensonges qui se sont accumulés comme des couches de poussière, et de certaines nuits où des choix avaient été faits à la hâte. Ses phrases n’étaient pas des accusations publiques, mais chaque mot portait le poids des jours passés. Gabriel sentit ses épaules se crisper ; il comprit que l’enfance partagée n’avait pas scellé toutes les souffrances.

« Tu sais, » dit Claire en regardant la façade fatiguée du café, « ce qui m’a le plus blessée, ce n’est pas tant ce qui est arrivé que le silence qui a suivi. » Sa voix n’était pas amère ; elle était mesurée, comme si elle pesait chaque syllabe pour ne pas tout renverser. Gabriel vit dans ses yeux des reproches plutôt que des jugements — des reproches pour ce qu’il avait laissé derrière lui, pour les absences qui avaient façonné d’autres vies.

Il tenta d’expliquer, de tisser une justification qui ne sonna que partiellement vraie. Il parla de peur, de fuite, de ce besoin irrésistible d’effacer une présence trop lourde pour être portée. Claire l’écouta sans interrompre, et quand elle prit la parole à son tour, ce ne fut ni pour condamner ni pour prendre sa défense, mais pour rappeler que certains vides n’avaient jamais été comblés.

Leurs échanges devinrent plus francs. Claire ne cherchait pas à réécrire le passé ; elle cherchait à comprendre comment deux jeunes gens, autrefois si proches, avaient pu dériver au point de créer des blessures inavouées. Gabriel sentit la fragilité d’une explication : la mémoire n’est jamais un récit neutre mais un assemblage de manques, de versions, d’angles morts. Elle lui tendit un miroir où il crut apercevoir à la fois ce qu’il avait été et ce qu’il avait renoncé à devenir.

Par moments, les souvenirs remontaient en images fuyantes : le banc où ils avaient juré de s’entraider, la pluie d’une nuit de fin d’été, la rixe qui avait suivi un mot de trop. Ces flashs n’étaient pas des preuves ; ils étaient des impressions, des témoins intérieurs. Gabriel réalisa que certaines blessures n’avaient pas été partagées par peur, par honte ou par l’espoir que le temps ferait le reste. Claire, elle, avait conservé des cicatrices différentes ; ses reproches n’étaient pas des armes, juste des marqueurs d’une attente non satisfaite.

Leurs mains se frôlèrent lorsque Claire remit un vieux bout de papier dans la poche intérieure de Gabriel — une carte d’un cinéma local, pliée, un fragment de leur jeunesse. « Je ne voulais pas te l’imposer, » murmura-t-elle, « mais peut-être qu’il est temps que tu regardes tout ça en face. » Ce geste, simple et désarmant, fit surgir en lui une émotion contradictoire : la gêne d’être rattrapé par ce qu’il avait fui, et une lueur d’espoir timide, comme la promesse qu’affronter le passé pourrait enfin desserrer certains nœuds.

Ils restèrent encore un moment sous le lampadaire, sans se presser de dire adieu. La conversation avait ouvert une porte — non pas la résolution de tous les problèmes, mais la possibilité de paroles plus lourdes, d’affrontements nécessaires et d’aveux qui viendraient. Gabriel sentit que cette rencontre changeait l’ordre des choses ; la relation avec Claire devenait le pont vers des confrontations plus profondes, vers la recherche de la vérité et, peut-être, du pardon.

En se séparant, Claire le regarda avec une tendresse ferme. « Fais-le pour toi, Gabriel, » dit-elle. « Pas pour réparer tout le monde, mais pour ne plus te fuir toi-même. » Cette phrase, à la fois douce et précise, résonna en lui. Il prit le chemin de la maison de sa mère, le pas plus lourd et pourtant moins hésitant. Il savait maintenant que le voyage vers la rédemption commencerait par de petits aveux et par le courage de nommer ce qui avait été tus. Le crépuscule s’épaissit ; devant lui, la nuit promettait des révélations et des nuits blanches. Il avança, conscient que le retour aux sources n’était pas seulement un retour géographique, mais l’acceptation d’un travail intérieur indispensable.

Visite au foyer familial et secrets profondément enfouis

La porte s’ouvrit sur une maison qui semblait avoir hésité entre le souvenir et l’abandon. L’odeur ancienne du bois chauffé par d’invisibles hivers, la pâte de lumière qui se glissait au travers des rideaux jaunis : tout était familier et soudain étranger, comme une photographie dont les couleurs se seraient délavées au fil des ans. Gabriel resta un instant dans l’encadrement, le sac sur l’épaule, l’œil à chercher les détails qui, autrefois, lui servaient de repères.

Hélène était dans le fauteuil près de la fenêtre. Elle avait les mains maigres posées sur une tasse ébréchée. Le temps avait gravé sur son visage des plis que Gabriel connaissait depuis toujours, mais ses yeux, eux, avaient la transparence fragile d’un verre poli.

« Bonjour, maman », dit-il simplement. Sa voix paraissait petite dans le grand salon encombré de meubles qui avaient pris la pose de leur vie entière. Hélène leva la tête, un sourire qui se voulait ferme monta et retomba aussitôt, comme une voile qui n’arriverait pas à se déployer.

« Tu es revenu », souffla-t-elle. Sa voix gardait la chaleur et la fatigue. Ils s’assirent en silence. Les mots venaient par parcelles, comme des cailloux jetés dans une eau sombre : l’état de santé d’Hélène, la visite du médecin, des banalités qui, pourtant, servaient d’écueil à l’énorme douleur qui battait sous la peau de la conversation.

La maison avait gardé des traces. Un tiroir grinça quand Gabriel l’ouvrit — une plainte familière qui déclencha chez lui une pluie d’images : mains enfantines fouillant des pochettes, soirées où sa mère bricolait des lampes, promesses sans nom. Dans le tiroir, sous des photos jaunies, il trouva un paquet de lettres attachées par un ruban défraîchi. Son cœur se serra. Il aurait dû s’attendre à des papiers, mais l’effet de découverte resta brut.

« Ce n’était pas pour toi », dit Hélène en suivant son geste du regard. Sa voix avait la véhémence d’une mère prête à défendre un secret comme on protège un trésor. « Je les avais mises là pour oublier. »

Gabriel retira le ruban. Les lettres portaient des écritures différentes : une plume serrée, une écriture tremblante, un document dactylographié aux marges usées. Il tira aussi un rapport administratif plié en quatre, cachet effacé mais lisible : un compte rendu succinct d’un incident, des mentions de témoins, une note qui, jusqu’alors, n’avait jamais traversé ses nuits éveillées.

Il lut d’abord la lettre d’un certain Julien. Les mots étaient simples, presque pauvres, et pourtant : « — J’ai… je me serais attendu à mieux. Je n’ai pas su rester. Je suis parti. Pardonne-moi. » » Ces lignes ne s’accordaient pas avec l’image qu’il entretenait de l’abandon définitif, ni avec le récit qu’il s’était fait pendant vingt ans. La lettre disait aussi autre chose, plus étrange : « — On m’a demandé de ne rien dire. On m’a dit que c’était mieux comme ça pour toi. »

Gabriel sentit une sourde colère monter, d’abord dirigée vers l’absent, puis vers la femme devant lui, celle qui avait inventé les silences pour protéger. Il leva les yeux. Hélène avait détourné le visage, ses doigts jouaient avec le bord de la table comme si elle essayait de rassembler les mots qui lui restaient.

« Tu savais ? » demanda Gabriel, la phrase pincée par l’effort pour rester droit.

Hélène pesta, un bruit doux et amer. « Oui. Comment voudrais-tu que je fasse ? » Son regard se vida un instant, puis une brusque ferveur protective l’envahit : « Je t’ai protégé, Gabriel. Je ne voulais pas que tu sois écrasé. Tu étais encore un enfant. »

« Protégé ? » répéta-t-il, comme si la résonance du mot venait d’en révéler une autre face. Il feuilleta le rapport. Une ligne, insignifiante et terrible, disait que la version officielle du soir avait été modifiée ; une autre indiquait la présence d’un témoin qui avait été ensuite « déclaré injoignable ». La mémoire qu’il avait portée comme une armure depuis son départ vacilla. Peut-être n’avait-il pas été seul. Peut-être la trahison n’avait pas le visage qu’il croyait connaître.

Hélène bascula entre défense et aveu, comme une barque entre deux rives. « Je n’ai pas menti pour moi, » murmura-t-elle. « Je savais que si la vérité sortait, tu serais perdu. Alors j’ai choisi de te garder. » Puis, quelques minutes plus tard, la cadence changea : « Mais peut-être que je me suis trompée. Peut-être que je t’ai volé quelque chose en te gardant dans l’ombre. »

Les confessions d’une mère, même en demi-teinte, ouvrent des fissures profondes. Gabriel pensa à toutes les nuits où il avait recomposé le puzzle du passé avec des pièces incomplètes, aux visages dont il avait sculpté la culpabilité dans son esprit. Et maintenant, ces papiers, ce rapport, ces lettres remettaient en question non seulement des faits mais la construction entière de son souvenir.

Il y eut un long silence. La lampe sur la table projetait une petite île de lumière ; autour, la poussière flottait comme autant de fautes imperceptibles. Gabriel sentait l’angoisse le gagner : affronter la vérité devenait plus douloureux que le confort du mensonge. Mais, au fond de cette angoisse, naissait aussi un frêle désir d’apaisement. Connaître, même au prix d’une douleur aiguë, semblait la seule voie possible vers la rédemption qu’il cherchait depuis son retour.

« Tu n’étais pas le seul à avoir peur, » dit Hélène, presque inaudible. « Et je croyais que le silence te préserverait. » Elle posa la main sur la lettre de Julien, comme pour la retenir. « Il m’a suppliée. Il a dit qu’il t’aimait comme un frère, et puis il a fui. Je pense… je pense qu’on a tous fui d’une manière ou d’une autre. »

Gabriel passa les doigts sur l’encre qui commençait à s’effacer. Chaque mot lui faisait perdre un peu plus l’image nette qu’il avait gardée de l’incident et des protagonistes : Julien, l’autre ami, lui-même. La mémoire n’était plus un enregistrement sûr mais un tissu de choix, d’omissions volontaires, de protections maternalement imposées. L’identité qu’il avait portée, forgée dans la colère et la fuite, se délita en silence.

Il comprit alors que la recherche de vérité ne pouvait se contenter des papiers retrouvés. Ces documents étaient des indices, pas des verdicts. Il fallait confronter les vivants, entendre les voix, accepter le risque d’une rupture ou d’un pardon. La rédemption ne naîtrait pas d’une lettre trouvée au fond d’un tiroir, mais des gestes qu’il consentirait à poser.

Avant de partir, il prit les lettres dans sa sacoche. Hélène se leva, tremblante, et l’embrassa avec la force d’une obligation et d’un regret mêlés. « Fais ce que tu dois, » murmura-t-elle. « Mais pardonne-toi aussi, Gabriel. »

Dehors, la nuit avait épaissi les contours de la ville. Gabriel marcha sans hâte vers le vieux café où il avait rencontré Claire, puis vers le lieu qui, dans ses souvenirs, servait de point de rupture : l’atelier où, autrefois, ils avaient tout partagé. Les papiers contre sa poitrine semblaient peser autant que la décision qu’il venait de prendre. L’angoisse et l’espoir se tenaient par la main, étranges compagnons de route.

Il savait, maintenant, que le prochain pas serait une confrontation. Les lettres lui avaient donné des questions plus que des réponses. Julien Renaud attendait, quelque part dans l’atelier abandonné — ou peut-être dans la mémoire fluctuante de tous. Gabriel ferma les yeux un instant, la mâchoire serrée, puis prit la direction du quai déserté : il devait affronter l’homme qu’il tenait responsable de sa fuite, non pour confirmer sa colère, mais pour tenter enfin d’entendre, dans la voix de l’autre, une part de vérité qui lui permettrait d’avancer.

Confrontation avec l ami trahi du passe

La porte de l’atelier protesta sur ses gonds comme une plainte sortie du passé. Une lame de lumière s’insinua par l’ouverture, coupant la poussière en coupes nettes ; l’air y avait le goût du métal et du temps arrêté. Gabriel resta un instant sur le seuil, respirant les odeurs d’huile rance et de copeaux, cherchant dans les ombres la silhouette qu’il connaissait mieux que son propre visage. Julien était là, assis sur un établi bancal, le dos droit, les mains croisées comme si l’on pouvait arrêter les mots par la rigidité du corps. Leurs regards se trouvèrent et, pour la première fois depuis des années, l’atelier redevint ce lieu de rendez-vous où l’on décidait sans regarder les conséquences.

« Tu n’avais qu’à ne pas revenir, » lança Julien d’une voix qui craquait moins de colère que de fatigue. Gabriel sentit la phrase comme un coup sec dans les côtes. Il ne dit pas tout de suite ce qu’il était venu chercher : l’aveu, la rupture, la vérité qui lui brûlait la gorge depuis qu’il avait lu les lettres de sa mère. Il fit un pas, la semelle cognant contre un vieux tesson de verre. « Je suis venu pour te regarder en face, » répondit-il finalement. « Pour que ce soit fini, Julien. Pour que je sache à quel point nous étions coupables. »

Julien eut un rire court, sans joie. « Finir ? » répéta-t-il. « Tu crois que c’est si simple quand l’un de nous a pris la fuite ? Tu as pris la route, Gabriel. Moi, je suis resté pour ramasser les morceaux. Tu m’as laissé avec nos mensonges et nos silences. Tu m’as laissé porter ce qui restait de nous. » Sa mâchoire se contractait ; il invectivait non seulement l’homme en face, mais le fantôme de l’enfant qui avait accepté la dérobade par lâcheté ou par peur — Gabriel ne savait plus quel nom donner à cet acte.

Les reproches tombèrent comme des copeaux. Gabriel rendit les siens, plus tranchants : « C’est toi qui n’as pas su partir quand il le fallait, » dit-il. « C’est toi qui as fermé la bouche quand il fallait parler. » Leurs voix claquaient contre les murs nus, retrouvaient la musique d’autrefois faite de plaisanteries et de confidences, mais inversée : la familiarité avait pris le visage de la méfiance. Autour d’eux, les outils semblaient retenir leur souffle ; au plafond, une poulie grinçait à intervalles réguliers, ponctuant les phrases comme un métronome inexorable.

Des images affluèrent, contradictoires : l’odeur du café sur ce même établi, les rires qui s’accrochaient aux poignées de tiroir, la nuit où la décision avait été prise — ou subie — et où ils étaient devenus complices d’un silence qui pesait maintenant des tonnes. Gabriel se surprit à revoir son propre visage jeune, tendu, convaincu que la fuite était une protection. Il se souvint du regard de Julien ce soir-là, clair et déjà durci, et comprit, avec un coup au creux de l’estomac, qu’il avait préféré l’oubli immédiat à la responsabilité longue et lente.

Julien se leva brusquement. La planche sous ses pieds gémissait. Il prit un objet sur l’établi — une vieille clef rouillée, un morceau de métal qui n’avait plus d’usage sauf celui de remuer les souvenirs. « Tu vas me dire que c’était nécessaire, » dit-il, la clef serrée contre sa paume comme un talisman. « Que nous n’avions pas le choix. Mais tu as fui sans regarder les autres porter la honte et la colère. Tu as laissé les autres pleurer à ta place. » Son doigt trembla. « Et quand j’ai essayé de parler, tu m’as renvoyé au silence. »

Quelque chose céda dans Gabriel. Il revit l’instant précis où il s’était laissé convaincre que disparaître effacerait la douleur. Il se vit écrire des mensonges pour protéger leurs noms, effacer des traces, laisser des lettres anonymes qui détournaient des responsabilités. Sa gorge se serra ; la colère contre Julien se mua en un autre feu, plus sourd : la colère contre lui-même. « J’ai pensé que je protégeais tout le monde, » murmura-t-il. « Par peur. Par lâcheté. Je n’avais pas mesuré ce que ça coûterait à ceux qui restaient. »

Un silence épais suivit cet aveu. Les deux hommes se regardèrent, non plus comme des ennemis uniquement, mais comme des frères d’une mauvaise histoire, liés par des actes qu’ils n’avaient jamais osé défaire. Julien posa la clef sur la table, la faisant rouler d’un demi-tour, puis ramena la manche de sa veste sur ses doigts. « Alors pourquoi partir maintenant ? » demanda-t-il, la voix plus faible. « Pourquoi revenir chercher la douleur, si ce n’est pour te soulager ? »

Gabriel fouilla dans sa sacoche, ses doigts trouvèrent le pendentif en laiton qu’il portait depuis toujours — ce petit objet qu’il n’avait jamais su quitter. Il le déposa lentement au milieu de l’établi, entre la clef et une lime émoussée. Le geste était simple, presque enfantin, mais il était chargé d’une intention : laisser quelque chose de soi en preuve, accepter d’être touché par ce qui avait été brisé. Julien regarda le pendentif avec une expression indéchiffrable, comme si, en voyant ce petit disque, il voyait enfin les années effilochées entre eux.

Les confidences vinrent à pas timides. Julien parla d’heures passées à réparer, à promettre en silence ; Gabriel parla des nuits où il s’était vu quitter la ville pour échapper à l’affrontement. Ils évoquèrent les choix, ceux pris séparément mais qui avaient produit la même onde de choc. À mesure que les mots se libéraient, l’air dans l’atelier sembla se renouveler : une fenêtre entrouverte laissait entrer un courant d’air qui chassa les poussières les plus fines et fit voler les copeaux comme des pensées enfin mises à nu.

La colère n’était pas éteinte, mais elle avait changé d’adresse. Elle n’était plus seulement tournée contre l’autre ; elle se tournait aussi vers la nécessité d’assumer. Gabriel le dit à voix basse, comme pour se convaincre : « Affronter le passé, c’est la seule façon d’arrêter de le traîner derrière nous. » Julien hocha la tête, lourdement. « Alors commençons, » murmura-t-il. Ils n’avaient pas encore de plan, mais la première pierre était posée : la vérité, prononcée, avait déjà entamé ses racines.

Avant de se séparer, Julien fit un geste presque rituel : il remit la clef dans la paume de Gabriel, non pas pour qu’il parte avec, mais pour qu’il porte la responsabilité d’ouvrir ce qui devait l’être. Gabriel accepta la clef, son regard plongeant dans celui de son ancien ami. Ils n’étaient pas réconciliés comme on l’est d’un trait ; la rédemption ne se décrète pas. Mais la charge était désormais partagée. Gabriel quitta l’atelier avec le poids adouci et la certitude qu’il irait, cette nuit-là, à la vieille église où il cherchait souvent le silence et l’aveu. Là, pensa-t-il, il tenterait d’entendre ce que leurs silences avaient enterré, et peut-être d’en faire jaillir une vérité qui donnerait à chacun une chance de paix.

Révélations dans la vieille église du quartier

La cloche de l’horloge municipale avait fini de marquer minuit quand Gabriel poussa la lourde porte de la vieille église. L’air qui s’engouffra sentait la cire refroidie, le bois et quelque chose d’ancien — comme si le bâtiment gardait la mémoire des voix qui l’avaient traversé. Il ne chercha ni prière ni miracle : seulement un refuge pour sa pensée, un lieu où les souvenirs, pour une fois, auraient l’air d’appartenir à quelqu’un d’autre que lui.

Il s’assit au fond, sur un banc dont la poussière dessina un dessin fané sous ses doigts. Les vitraux, filant des couleurs de nuit, projetaient des bandes indigo sur la pierre. Chaque rayon semblait ralentir les contours du monde, atténuer la dureté des faits. Gabriel laissa sa tête reposer contre le bois froid, et se permit, pour un instant, de se laisser envahir par la nostalgie — les chants d’enfance qui s’étaient tus, les petites mains tenant la sienne après la messe, l’odeur des cierges et du pain béni.

Il n’était pas seul longtemps. Une silhouette glissa par l’allée, silencieuse comme une confession. Claire n’entra pas en trombe ; elle vint s’asseoir deux bancs devant lui, sans se retourner, comme si la simple présence suffirait à dire ce qu’elle avait à dire. Gabriel la reconnut à sa façon d’attraper la lumière, à la raideur contenue de ses épaules. Ils n’avaient pas à s’expliquer le pourquoi du soir : la ville, eux-mêmes, avaient rendu cela évident.

« Je savais que tu viendrais, » dit-elle enfin, sa voix se limitant à une brume dans l’air frais. « Je n’ai pas dormi de la nuit. »

Gabriel fit un signe, une invitation silencieuse à parler. Entre eux, les non-dits pesaient plus lourd que les pierres. Il pensa aux lettres retrouvées chez sa mère, aux paroles de Julien dans l’atelier, à sa propre colère qui s’était depuis longtemps muée en fatigue. L’église — avec son calme, son ordre immuable — offrait un cadre presque sacré à ce qu’il espérait entendre et redoutait tout autant.

« J’ai gardé un secret, » commença Claire, et le simple aveu fit vibrer l’air. « Je t’ai laissé porter une chose que je pouvais porter. »

Gabriel sentit une secousse dans la poitrine. « Parle, » demanda-t-il, sans agressivité, seulement affamé de vérité.

Elle respira, puis avança dans le récit comme on pénètre une chapelle latérale. « Après l’accident, quand tout s’est emballé, on était tous perdus. J’ai menti. Pas pour te nuire, ni pour t’excuser non plus — pour protéger quelqu’un. Julien. Je lui ai promis que je tairais ce que j’avais vu. J’ai dit aux autres une version qui arrangeait les choses, parce que j’avais peur de le perdre, et aussi par peur de ce que la vérité ferait à la famille. »

Les mots tombèrent comme des gouttes d’eau dans une nef vide ; à la surface, ils provoquèrent des cercles qui modifièrent l’image entière. Gabriel se souvint des visages, des mots entendus au moment du drame, et d’un vide qu’il avait cru remplir seul. Ce n’était pas un soulagement immédiat qui le traversa, mais une reconnaissance aiguë de la complexité humaine : protéger, mentir, trahir — les actes se mêlaient selon des logiques intimes qui échappaient aux jugements simples.

« Tu me dis que tu as menti pour lui, » murmura Gabriel. « Pour Julien. Et ça a… quoi, changé la version officielle ? »

Claire hocha la tête. « J’ai omis certaines choses dans mes déclarations. J’ai aussi détruit une lettre que tu aurais dû lire. Elle contenait des mots qui auraient tout clarifié, mais j’ai pensé, à ce moment-là, que révéler cela t’aurait brisé davantage. Je pensais te protéger d’une vérité cruelle. C’était un choix égoïste, Gabriel. »

Il sentit la colère, d’abord — une vieille flamme qui remet en marche des rouages usés. Puis, derrière elle, quelque chose de plus délicat : un soulagement timide, comme si une fenêtre se fendreillait enfin après des années de fermeture. La vérité, même mutilée, arrivait au seuil ; elle n’était plus une présence lointaine mais une chose tangible, imparfaite, humaine.

« Pourquoi maintenant ? » demanda-t-il. « Pourquoi me le dire ici, nuit après nuit ? »

Claire tourna les mains, serrant ses paumes comme on retient un tremblement. « Parce que j’ai vu comment tu t’éloignais, parce que la ville te regardait avec des rumeurs et que je n’ai pas su réparer. Et puis… ma mère a commencé à oublier des détails, comme les jours s’effondrent. On se rend compte, quand on voit la mémoire fléchir, qu’il faut remettre les choses à leur place avant qu’elles ne disparaissent. Je m’en veux pour ce que j’ai fait. Je voulais te dire que je suis désolée. »

Il y eut un long silence, plein de ce poids qui n’appartient qu’aux vérités tardives. Gabriel pensa aux lettres dans le tiroir, aux craintes d’Hélène, aux reproches de Julien ; tout cela se recomposait en teintes moins tranchées. Il comprit soudain que la mémoire n’était pas une archive fidèle, mais un outil de survie : elle coupe, gomme, reconstruit selon la souffrance et la nécessité du moment.

« J’ai cru que la vérité était un absolu, » avoua-t-il, « que si je pouvais la tenir, je tiendrais aussi la paix. Mais je vois maintenant qu’elle ne vient jamais seule. Elle arrive accompagnée de conséquences. »

Claire approcha la main, frôla presque l’épaule de Gabriel. Le geste, simple et humain, délesta un peu l’espace entre eux. « Alors affronte-la, » dit-elle sans grandiloquence. « Pas pour les autres. Pour toi. Pour que ta mémoire ne soit plus un fardeau mais un chemin. »

Dans l’obscurité, les vitraux semblèrent retenir leur souffle. Gabriel laissa monter la mélancolie — douce, profonde — puis, comme une réponse lente, un espoir fragile. Ce n’était pas la fin d’un chagrin ni une absolution immédiate ; c’était l’ouverture d’une porte. Il sentait le poids des années se déplacer, non s’évanouir : il pouvait désormais poser des pas différents.

Quand ils se levèrent, la ville dormait encore. Sur le parvis, les pavés humides renvoyaient un fragment de ciel. « Demain, » dit Gabriel, comme on prononce une promesse plus qu’une décision. « Demain, je vais chercher cette lettre. Je parlerai. »

Claire esquissa un sourire, à la fois triste et apaisé. « Alors va. Ce n’est pas effacer, Gabriel. C’est tenir ce qui reste à la lumière. »

Il prit sa sacoche, sentit le cuir contre sa paume, et pour la première fois depuis son retour, l’idée d’une rédemption possible s’insinua sans violence dans son esprit. L’église, avec ses ombres et ses couleurs de nuit, avait joué son rôle : rendre sacrée la rencontre entre l’erreur et le courage de la corriger. Ils se séparèrent sans bruit, chacun portant une petite lueur qui, peut-être, suffirait à guider le prochain pas.

Alors qu’il s’éloignait, Gabriel regarda une dernière fois la façade, comme pour sceller l’engagement. Affronter le passé, pensa-t-il, n’était pas un acte d’orgueil mais une humble nécessité. Et dans cette acceptation, au cœur même de sa mélancolie, il trouva un soulagement timide et un espoir fragile qui promettait de devenir, pas à pas, plus solide.

Confession, pardon et décision de rédemption

Le soleil d’automne tombait bas, étirant les ombres des maisons et peignant les pavés d’une lumière fatiguée. Gabriel tenait dans sa main le petit médaillon de la famille Morel, terni par les ans, retrouvé la semaine précédente dans un tiroir poussiéreux. Sa paume était moite, non de peur mais d’une gravité nouvelle — l’objet qu’il rendait n’était pas seulement un bijou perdu : il était le signe concret d’un passé qu’il avait fui trop longtemps.

Il frappa à la porte d’une maison modeste. Une femme âgée ouvrit, surprise et méfiante d’abord, puis son regard se plissa en reconnaissant l’objet. Gabriel sentit que l’instant se disloquait en mille souvenirs : une fête interrompue, des pleurs étouffés, les échos d’une responsabilité qu’il avait repoussée. Il posa le médaillon dans sa paume et murmura, presque sans souffle :

« Je suis venu pour vous rendre cela. »

La femme porta la main au collier, ses doigts tremblant autant que la voix qui répondit : « Ce n’est pas à toi… Mais qu’importe. Pourquoi maintenant ? »

Gabriel chercha la vérité dans sa gorge. « Parce que je ne pouvais plus garder le silence. Parce qu’affronter mon passé est devenu la seule manière d’avancer. »

Le visage de la femme se durcit puis se fendit. Elle ne prononça pas le mot pardon, mais elle lui ouvrit la porte un peu plus. Leur conversation fut brève, faite de gestes et de silences : un thé partagé, quelques photographies regardées sans hâte. Pour la première fois depuis longtemps, Gabriel sentit la chaleur d’un échange qui ne cherchait pas à l’accabler mais à comprendre. Il n’obtint pas de pardon solennel, mais le simple fait d’être accueilli le toucha comme une grâce timide.

Dans l’après-midi, il alla au café où il avait autrefois rencontré Claire. Elle l’attendait déjà, le regard posé et doux, comme ces lumières qui ne s’éteignent pas tout à fait. Ils parlèrent à voix basse, des choses essentielles et des choses banales, et entre les deux se glissaient des morceaux de vérité. Claire l’écouta sans juger, mais sans effacer non plus la douleur des autres.

« Tu changes les contours de la ville quand tu parles, » dit-elle après un long silence. « Parler ne guérit pas tout, Gabe. Mais ne pas parler nous garde prisonniers. »

Gabriel sourit, surpris par la tendresse de son surnom. « J’ai écrit la lettre. Je l’ai laissée à l’éditeur ce matin. »

Claire posa sa main sur la sienne, comme pour l’ancrer. « Ce que tu fais n’est pas pour être pardonné, il me semble. C’est pour te rendre à toi-même. »

La lettre qu’il publia dans le journal local n’était pas un plaidoyer, ni une confession théâtrale ; c’était une voix sobre, une énumération d’actes et d’omissions, un souhait de réparation. Il y cita des noms, reconnut des blessures, et proposa des gestes concrets : restitutions d’objets, rencontres, et l’ouverture d’un registre où chacun pourrait inscrire ce qu’il souhaitait entendre ou recevoir. Les réactions furent immédiates et contrastées. Certains l’appelèrent pour lui dire qu’ils voulaient parler ; d’autres déposèrent des lettres muettes sur le pas de sa porte ; d’autres enfin refusèrent catégoriquement toute communication.

Julien vint le trouver ce soir-là, pas à pas, comme si la démarche même de le rejoindre demandait un effort surhumain. Leur conversation se déroula dans la cuisine de Gabriel, à la lueur d’une ampoule nue. Les mots furent piquants, mais moins accusateurs que lors de leur précédente confrontation : cette fois, la colère avait pris la forme d’une fatigue qui en disait long.

« Je ne peux pas te pardonner, » dit Julien, voix basse et brisée. « Peut-être jamais. Mais je peux t’entendre. »

Gabriel comprit que la rédemption ne se négocie pas. Il n’était pas le possesseur d’un pardon à distribuer ni d’une dette à effacer d’un trait. Il pouvait seulement offrir sa vérité, ses actes de réparation, et accepter le refus lorsque le cœur des autres ne voulait pas s’apaiser. « Je comprends, » répondit-il. « Entendre, c’est un début. »

Les jours suivants furent une suite d’intimités publiques et de gestes symboliques : il remit une boîte de lettres à une femme qui cherchait encore la trace d’un frère ; il lava la terrasse d’une maison où des rumeurs avaient laissé des taches ; il redonna un appareil photo à un vieil homme qui n’avait jamais compris pourquoi ses clichés s’étaient dispersés. Chaque geste était petit et immense à la fois. À chaque retour d’objet, à chaque main serrée, il sentit son propre cœur s’alléger par degrés infimes.

Pourtant, tout ne se raccommoda pas. À la mairie, une réunion improvisée vira à la froideur quand certains rappelaient la rancœur et les dégâts qui ne se réparaient pas par de simples restitutions. Des visages se fermèrent, des portes se refermèrent. Gabriel subit ces refus comme il aurait subi un vent glacial : cela le mordait, mais ne le brisait pas. Il apprit à poser son visage devant la contrariété des autres sans chercher à l’adoucir à tout prix.

La transformation la plus profonde se joua loin des autres, dans les heures creuses de la nuit. Assis sur le banc de la vieille gare, il regarda la fumée d’une cigarette qu’il n’alluma pas. Le silence l’étreignit, plus consolateur que jamais. Il entendit sa propre voix intérieure, celle qui avait longtemps cherché l’exil comme remède :

« Tu n’es pas entièrement fautif, » se dit-il. « Mais tu n’es pas innocent non plus. Affronter ce mélange — le reconnaitre — voilà ce qui te rend vivant. »

Il commença, lentement, à se pardonner non par effacement mais par acceptation : accepter les limites de son courage passé, la faiblesse des choix commis, et la possibilité de réparer à proportion de ce qui reste à faire. Ce pardon fut moins un soulagement qu’une décision : celle de continuer à marcher, à ouvrir des portes, même lorsque certaines restaient closes.

La dernière scène du chapitre le trouva sur le pas de la vieille église, là où il avait reçu des révélations la nuit précédente. Il avait accroché sur le panneau d’affichage une feuille manuscrite, simple et sans emphase — une invitation à ceux qu’il avait blessés : « Parlez-moi si vous le voulez. Je vous écouterai. » Claire l’observait à distance, silhouette modeste, son regard porteur d’une confiance prudente.

Gabriel se sentit à la fois plus léger et plus fragile. Il savait désormais que la rédemption ne garantit pas le pardon d’autrui ; elle ouvre un chemin vers l’apaisement. Et dans ce dessin naissant d’un avenir plus calme et plus authentique, il reconnut l’espoir comme une renaissance progressive, lente et vraie.

Tandis que la cloche de l’église sonnait le soir, il prit sa sacoche, remit son écharpe en place et marcha vers la rue où l’attendaient de nouvelles rencontres — certaines conciliantes, d’autres hostiles — mais toutes nécessaires à sa route. Il laissa derrière lui la lueur tremblante d’une ville qui le regardait désormais autrement, et se prépara, sans illusions mais avec une volonté ranimée, à poursuivre les pas commencés.

Depart apaisé vers un avenir reconstruit

Le matin avait la douceur d’un voile lavé. La ville semblait se réveiller en soupirs : un réverbère s’éteignit, une fenêtre cliqueta, une odeur de pain se glissa sous les portes. Gabriel marcha lentement dans la cuisine où il avait passé la veille à ranger ce qui appartenait désormais à d’autres vies. Sur la table, la petite enveloppe bleue qu’il avait écrite la nuit précédente attendait, posée à côté du vieux pendentif de la famille et d’une photographie repliée montrant deux enfants au bord d’un banc poussiéreux. Il posa sa main sur chacun des objets, comme pour les remercier de l’avoir laissé repartir.

Il n’y eut pas d’adieu grandiloquent. Hélène, encore au lit, ouvrit la porte sans un bruit et lui offrit un regard qui s’interrogeait entre l’affection et la fatigue. « Tu vas prendre le train de sept heures ? » demanda-t-elle, la voix usée mais claire.

Gabriel hocha la tête. Il mit la sacoche en bandoulière, sentit le cuir familier, la trace des années et des voyages. « Oui. Je reviendrai, » dit-il, presque comme une promesse qu’il se faisait à lui-même plutôt qu’à elle. Elle sourit, labyrinthique, et glissa une main râpeuse dans la sienne. Leur silence contenait plus que des mots : la reconnaissance d’un chemin parcouru côté par côté, la conscience des blessures dont certaines resteraient visibles.

Avant de partir, il passa au petit bureau du couloir. Les lettres qu’il avait laissées pour ceux qu’il avait blessés étaient dépêchées la veille : à Julien, un objet retrouvé ; à Claire, une lettre où il avait tenté d’expliquer sans excuser ; aux anciens voisins, un mot simple. Il plia la dernière feuille, la glissa dans la boîte aux lettres du quartier et sentit, presque aussitôt, la lourdeur du passé s’alléger d’un centimètre, d’un souffle. Affronter avait été plus douloureux qu’il n’avait cru ; il savait aussi que le silence aurait été plus lourd encore.

Sur le quai, l’air était frais, chargé d’un léger parfum de pluie nocturne et de goudron. Les rails luisaient comme des rubans sous la lumière pâle. Gabriel s’appuya contre la balustrade et observa la ville. Elle portait ses cicatrices — façades écaillées, vitrine brisée du cinéma, l’enseigne d’une ancienne boulangerie recollée à la hâte — et pourtant, en creux des blessures, la vie avait déjà recommencé : une bicyclette appuyée contre un lampadaire, une fenêtre où des géraniums résistaient, des enfants qui criaient au loin.

Claire arriva sans bruit, comme si la ville elle-même l’avait poussée là. Elle resta à distance, sous le porche, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Elle le regarda avec cette intensité calme qu’il connaissait bien, celle qui n’exige ni remords ni pardon, seulement une vérité partagée. « Tu n’étais pas obligé de revenir, » dit-elle finalement, mais sa voix ne portait pas d’accusation. Plutôt une reconnaissance.

« Je le devais, » répondit Gabriel. « À moi, à eux… et à toi, » corrigea‑t‑il, sans savoir si les mots atteindraient la profondeur qu’il souhaitait. Ils parlèrent peu : quelques phrases sur la chaleur d’un été d’enfance, sur la récente réparation de la chapelle, sur des voisins qui avaient changé. Les silences, cette fois, n’étaient plus des murs mais des ponts. Claire se contenta d’un signe de tête, discret, et un sourire qui n’effaçait rien et rendait cependant tout supportable.

Le train arriva dans un soupir de métal et de vapeur. Gabriel sentit ses poches vides et pourtant pleines : il avait rendu ce qui devait l’être, laissé des mots là où ils seraient lus, des objets qui trouvaient enfin leur place. Il pensa aux rencontres qui l’avaient marqué — la confession dans l’église, la confrontation dans l’atelier, la main d’Hélène — et comprit que la rédemption n’était pas un point d’arrivée mais une série d’actes continus, des gestes qu’on répète pour que la mémoire cesse de hurler et apprenne à respirer.

« Prends soin de toi, » murmura Claire, lorsque la porte du wagon s’entrouvrit.

« Toi aussi, » répondit‑il, et monta. Il trouva une place près de la fenêtre. La ville s’étira derrière lui comme une lettre refermée dont les ratures restent visibles. Il la regarda : ses cicatrices, ses poches de lumière, les gens qui reprenaient le fil. Une mélancolie douce l’enveloppa, plus tendre qu’un regret ; un apaisement qui ressemblait à de l’espoir, concret et fragile à la fois.

Avant que le train ne démarre, il posa la main sur le pendentif qu’il avait gardé. La phrase qu’il murmura n’était pas une proclamation mais un constat : « Affronter le passé a été douloureux, mais c’était nécessaire. » Il ne se disait pas guéri ; il admettait seulement qu’un pas — peut‑être le premier d’une longue route — avait été fait.

La gare glissa, la ville se retira en taches d’encre et de lumière. À travers la vitre, Gabriel vit Claire disparaître parmi les silhouettes matinales, puis la cheminée d’une maison, un arbre, le bout d’une rue. Le train prit de la vitesse, et avec elle, l’idée que la rédemption est un lent travail de construction : une pierre posée après l’autre, parfois branlante, parfois sûre. Il se laissa aller à cette croyance délicate, tenant sa sacoche contre lui comme un dépôt d’hier vers demain.

Et tandis que le paysage changeait, il ne ferma pas la porte derrière lui ; il laissa, au contraire, une fenêtre entrouverte sur ce qui pourrait advenir.

À travers ‘Le Feu du Crépuscule’, l’auteur nous emmène dans un voyage introspectif qui souligne l’importance de faire face à ses troubles intérieurs. N’hésitez pas à explorer d’autres histoires touchantes de cet auteur qui captivent le cœur et l’esprit.

- Genre littéraires: Drame

- Thèmes: mémoire, rédemption, identité, retour aux sources

- Émotions évoquées:nostalgie, tension, espoir, mélancolie

- Message de l’histoire: Affronter son passé est une étape essentielle pour avancer vers un avenir apaisé.