L’appel au matin gris

Le port de Port-Luren se réveillait sous une vapeur pâle. Le ciel, étouffé par la brume du large, rendait les silhouettes des mâts et des grues incertaines, comme si la ville hésitait à prendre consistance. Claire Marchand arriva au bord des quais en fermant la fermeture de son trench-coat couleur taupe contre le vent. Elle inspira l’air salin qui pénétrait la nuque et sentit la pierre humide du pavage sous ses bottines. Le conservateur l’attendait, immobile, près de l’entrée du musée, la main posée sur un vieux carnet comme pour en chasser la stupeur.

Antoine Delorme, plus pâle encore que d’habitude, la conduisit au musée en quelques pas mesurés. Sa voix, quand elle rompit le silence, avait la douceur tranchante d’une confidence qui ne voulait pas devenir spectacle. Il expliqua la disparition de la toile comme on évoque une perte intime : sans accusation, avec une peur profonde de voir cette absence engendrer des rumeurs. Claire, attentive, notait plus que des mots. Elle observait la moue nostalgique d’Antoine, la manière dont ses doigts cherchaient la reliure du carnet, l’ombre qui se formait sous ses lunettes cerclées d’écaille.

Le nom de l’œuvre, murmure et mystère, circulait déjà dans Port-Luren : une toile petite de format mais gigantesque dans la mémoire collective. Peinte par un artiste oublié, elle avait traversé des mains et des vies, recueillant des fragments d’histoires. Pour Antoine, elle était une chose fragile et sacrée ; pour la ville, elle était un repère d’identité. Claire comprit vite que la recherche ne serait pas qu’une série d’indices matériels : chaque habitant conservait un rapport sentimental à ce tableau. Le geste de s’en emparer ou de la protéger relevait autant du devoir que de la piété.

Ils se tinrent un instant près du musée, sous le ciel gris qui paraissait déposer un voile sur la ville. Claire sentit la pression de la responsabilité : restituer l’objet à son propriétaire légal étape par étape, ou peser la valeur humaine des secrets qu’il recelait. Elle se rappela les visages entrevus en arrivant : des fenêtres qui clignotaient, des volets bleu-gris refermés, la silhouette d’un phare au loin. Elle nota le souffle du vent, ce détail qui met à nu les petits mensonges et les grandes proies.

Avant de partir enquêter, Claire demanda à Antoine de lui raconter ce qu’il voulait absolument voir protégé. Il parla de la toile avec la voix d’un homme incapable d’échanger son deuil avec le monde, mais réfractaire à l’idée qu’elle disparaisse dans l’indifférence. Ce fut la première et la plus lourde des confidences : l’œuvre était plus qu’un objet muséal ; elle était le témoin d’amour, de départ, de promesses non tenues. Claire accepta l’affaire. Elle savait que les réponses demanderaient du temps, de l’écoute et cette capacité à respecter la dignité des vivants. Le port parut, ce matin-là, un creuset de petites vérités prêtes à s’ouvrir sous le doigt patient d’une enquêtrice qui savait peser les mots.

Les salles froides du musée

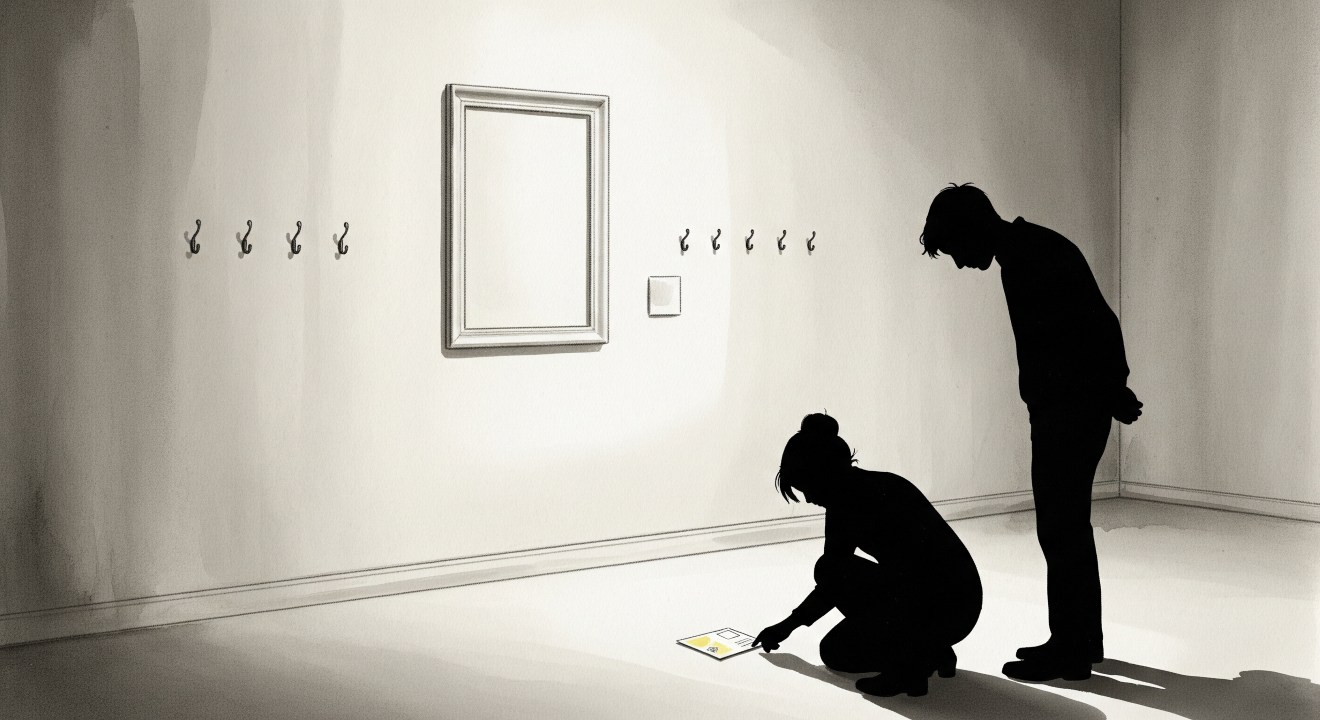

Le musée, installé dans un ancien entrepôt, possédait cette réverbération d’espace qui rendait les voix petites. Claire entra dans la salle où la toile avait été exposée : un mur encore pâle, des crochets vides et l’empreinte d’un cadre que le temps avait adoucie. L’air gardait une odeur d’humidité et de colle ancienne, comme si les murs retenaient des mémoires. Elle fit le tour lentement, notant l’alignement des plafonniers, la manière dont la lumière se glissait sur le parquet, la trace d’eau discrète qui avait marqué un coin du mur.

Une carte postale pliée gisait près d’une prise, oubli improbable. Claire la ramassa avec des doigts précautionneux ; l’image sur le recto était effacée par le sel, mais le message au verso portait une écriture tremblée. Elle consulta le personnel : une jeune garde fatiguée, un employé de maintenance au regard fuyant. Chacun fournissait des réponses mesurées, comme si la conversation devait rester dans des limites de politesse pour protéger une pudeur collective.

La serrure de la porte de présentation, expliqua Antoine lorsqu’il releva un détail, paraissait peu utilisée : la patine du métal ne portait pas de traces récentes d’effraction. Claire nota le soin des gestes du conservateur : la manière dont il touchait un cadre, comme on manipule un cœur trop fragile pour le nommer. Ses yeux gris perçants examinaient la salle comme un livre, à la recherche de sentences minimes. Le musée, peu à peu, se dessina comme un personnage vivant : ses couloirs crépitants, son éclairage calculé, ses vitrines qui conservaient du silence.

Au fil de l’inspection, Claire entendit des bribes d’histoire : la toile avait été recueillie des décennies auparavant par un habitant du port ; elle avait servi de repère lors de tempêtes et de point d’ancrage pour des amours qui s’étaient tissées à son ombre. Ce n’était pas seulement un bien matériel ; c’était un amoncellement de gestes, de protections, de renoncements. La présence d’humidité et la carte postale devinrent des indices qui ne disaient pas tout mais qui ouvraient des pistes. Claire prit des photos, nota chaque détail, chaque nuance de lumière qui révélait ou cachait.

Avant de quitter la salle, elle se permit d’écouter un silence nouveau : celui des gardiens qui veillaient non pour protéger des biens, mais pour protéger des mémoires. Elle sut alors que la recherche exigerait de la délicatesse. Dans ce musée, les murs étaient des confidents ; l’enquête serait un dialogue entre pierre et souvenir, entre visibilité et discrétion. Elle quitta la pièce en laissant derrière elle un point de lumière sur le parquet, comme une promesse d’éclaircissement lente et respectueuse.

Portraits et demi-vérités racontés

Les témoignages commencèrent en douceur, par petites touches. Claire visita l’atelier d’Iris Valandry, petite pièce envahie de toiles inachevées et d’odeurs de térébenthine. Iris recevait la question comme on accueille une musique familière : avec un mélange d’intensité et de retenue. Elle parla de la toile avec un trouble qui oscillait entre la passion et la rancune. Pour elle, l’œuvre était une présence vivante, un témoignage d’une époque où l’art se confondait avec la vie quotidienne du port.

Les récits se chevauchèrent. Certains évoquaient une visite nocturne, d’autres une conversation tenue près du phare. Un vieil ami murmurait que la toile avait été promesse, un autre que la toile avait été protégée d’une révélation. Chaque voix ajoutait une nuance et retirait une certitude. Claire, méthodique, sut distinguer la part d’émotion et la part d’information utile. Elle écouta, interrompit peu, provoqua des récits en creux : des phrases inachevées, des hésitations, des regards fuyants. Ces silences valaient parfois plus que des déclarations nettes.

Iris racontait comment elle avait trouvé dans cette peinture une source de courage pour son propre travail ; elle y lisait une liberté d’agencement des couleurs, une simplicité confrontée à la dureté du monde. Son visage s’illuminait quand elle parlait d’art, puis se refermait aussitôt pour protéger une profondeur trop intime pour être exposée. Claire nota sa manière d’agiter les mains, l’empreinte de pigments sur la tempe. La cohérence des gestes la rendait crédible, mais la mémoire restait partiale : on donne à ce que l’on aime la forme que l’on souhaite voir.

Rencontres et demi-vérités se succédèrent : le personnel du musée, des voisins, un marchand de journaux qui se souvenait d’une annonce ancienne. Des fragments de mémoire commençaient à former un canevas ; la toile se dessina peu à peu, non pas en couleurs détaillées, mais en résonances. Les émotions qui affluaient étaient mixtes : fierté et deuil, jalousie retenue et fidélité. Claire comprit que le tableau était déjà citoyen du village : on l’avait aimé, caché, défendu. Ses choix n’étaient pas des gestes de convoitise, souvent, mais des actes de protection maladroits.

Avant de partir, elle redemanda à Iris si quelqu’un l’avait menacée de révéler certains secrets. Iris secoua la tête sans convaincre tout à fait, puis laissa entrevoir une ancienne promesse faite à voix basse. Claire emporta ces demi-vérités, consciente qu’elles constitueraient, assemblées, la substance d’une vérité plus vaste. L’enquête n’était plus seulement à la recherche d’un objet ; elle cherchait à recomposer une histoire humaine, faite de fragilités et de devoirs silencieux.

L’odeur salée des confidences

Marcel Hutin vivait à la lisière du port, près du phare dont il avait longtemps été le gardien. Sa maison, basse et abritée, sentait la cire et le poisson séché ; chaque objet semblait gardé par la patience. Claire le trouva assis à une table où un service en émail racontait des repas simples. Il regarda la mer comme si les vagues apportaient des mots que seuls les vieux pouvaient décoder. Ses gestes étaient lents, chaque mouvement portait la précision d’un témoin qui n’avait pas besoin de se livrer pour se faire entendre.

Marcel parla de nuits où la toile avait servi de point de rencontre. Il évoqua des conversations à voix basse, des promesses murmurées au creux de la houle. Il se souvenait d’une valise embarquée en hâte, d’un départ sans adieu. Les lettres jaunies qu’il remit à Claire portaient des phrases brisées mais lisibles : des déclarations d’affection, une instruction prudente pour protéger un destin. Ces papiers, plus que la parole, firent apparaître des visages et des dates, des renoncements volontaires pour épargner la dignité d’autrui.

La mémoire de Marcel, sensuelle et sensorielle, offrit des détails que la logique seule ne pouvait produire : la manière dont la lampe du phare oscillait une nuit précise, la cadence d’un bateau qui n’était pas revenu, l’odeur de la graisse sur les cordages. Claire écoutait en prenant soin de ne pas enfermer ces confidences dans un jugement ; elle savait que les choix faits autrefois relevaient souvent d’un calcul moral intime, impossible à traduire en normes rigides.

Au retour, la ville semblait retenir son souffle. Les rumeurs tournaient doucement parmi les volets clos, mais Claire sentait la fragilité de chaque déclaration. Elle passa en revue les lettres, les juxtaposa aux récits précédents, cherchant la cohérence. La mer, ce soir-là, chantait une chanson grave et lente, comme pour rappeler que le port était une somme de départs et de retours, de blessures et de protections. Marcel, par son silence respectueux, avait offert à Claire plus qu’un indice : il lui avait montré la profondeur d’un geste conservé pour protéger les autres.

Avant de s’en aller, elle remercia l’ancien gardien en lui serrant la main. Son regard, voilé d’une tendresse fatiguée, semblait valider une vérité simple : parfois, la sauvegarde d’une œuvre est la sauvegarde d’histoires humaines entremêlées. Claire reprit la route vers le musée, avec dans son sac le poids des lettres et la conscience accrue que chaque indice exigerait une délicate considération morale.

Indices sur un fil invisible

Les éléments matériels commencèrent à se raréfier. Claire se retrouva face à une enquête où la densité des émotions masquait parfois la substance des faits. Les accusations muettes s’accumulaient en regards et en gestes. Une voisine parlait d’une dette morale, un employé suggérait une jalousie refoulée. À mesure qu’elle recoupait, Claire percevait une trame où l’intention de protéger pouvait se confondre avec l’avidité.

Malgré tout, quelques indices persistants éclairaient le chemin. Une tache d’huile sur le sol menait à une benne où un cadre avait dû être nettoyé ; une égratignure sur le rebord d’une fenêtre suggérait un transfert discret. Claire suivit ces traces comme on suit une respiration : en respectant son rythme. Elle interrogea, parfois sans insister, pour ne pas forcer les vérités à émerger de façon destructive. Sa stratégie était de laisser venir les récits, en fournissant un espace où les gens pouvaient peser leurs mots.

Les tensions personnelles croissaient. Iris, passionnée mais fragile, exprima une colère douce face à ceux qui semblaient réduire la valeur d’une œuvre à un simple bien. Antoine, de son côté, se montrait de plus en plus protéiforme : il alternait entre la posture du conservateur et celle d’un homme inquiet pour la mémoire du musée. Ces contrastes révélaient que le geste de dissimulation était parfois motivé par un désir de prévenir une humiliation publique plutôt que par un dessein malin.

Claire s’aperçut que la ligne entre vol et sauvegarde volontaire était brouillée par des loyautés. Protéger quelqu’un en cachant une réalité pouvait être interprété comme un vol ; de la même manière, restituer l’objet en respectant la lettre de la loi pouvait briser la dignité de certains. Elle prit note de ces dilemmes, consciente que la résolution de l’affaire ne dépendrait pas uniquement des preuves, mais de la façon dont chacun accepterait de confronter sa part de responsabilité.

Le soir, au musée, elle relut ses notes. Les indices physiques se réduisaient à quelques détails signifiants ; les vérités humaines se multipliaient. Claire, en observatrice patiente, comprit que l’enquête se déplaçait : d’un recensement d’artefacts à une enquête sur les cœurs. Elle décida de préparer une rencontre discrète, un moment où les protagonistes pourraient s’exprimer en toute sécurité. Il fallait, pensait-elle, transformer la confrontation en un acte de soin collectif, pour que la décision qui suivrait puisse hésiter entre la rigueur et la miséricorde sans se perdre dans la rancœur.

La chambre des décisions silencieuses

La vérité se présenta enfin sous la forme d’une confession mesurée. Claire arrangea une rencontre discrète entre les protagonistes, non pas pour un jugement, mais pour permettre un échange respecté. Dans une petite salle du musée, autour d’une table, Antoine, Iris, Marcel et une déléguée du personnel se trouvèrent face à elle. L’atmosphère était chargée de la gravité d’un rite : chacun avait devant soi son propre passif et la possibilité de parler ou de se taire.

La déclaration fut lente : la toile avait été déplacée non pas pour être vendue, but pour épargner une personne d’une révélation publique. Le geste, expliqué avec humilité, était un acte de tendresse et de protection. Ce n’était pas une excuse légale, plutôt une justification morale. La personne protégée n’était pas innocente au sens strict, mais elle méritait, par les conséquences, d’être protégée de l’exposition brutale d’un secret qui l’aurait dépassée.

Les mots prononcés provoquèrent un silence épais. Claire écouta la confession comme on écoute un liquide fragile, attentive à ne point brusquer. Antoine parla de la peur de voir la ville blessée par des vérités qui n’apporteraient ni justice ni apaisement ; Marcel expliqua qu’un tel geste était construit sur des années de solidarité. Iris, touchée, laissa filtrer une colère qui se changea en compassion : elle comprit que certains renoncements étaient faits de sacrifices pour la dignité d’autrui.

La salle répondit par une suite de petites décisions : rendre public le fait de la disparition sans accuser, entamer une procédure de dialogue avec le propriétaire légal, proposer un gardiennage particulier permettant à la toile d’être présentée avec nuance. Claire proposa, pour sa part, une médiation : peser la lettre de la loi à côté de la fragilité des vies concernées, et aboutir à un accord qui respecterait à la fois le musée et la mémoire des habitants.

En quittant la pièce, chacun portait un nouveau poids : la conscience d’avoir participé à un acte collectif. La décision de cacher pour protéger n’était plus secrète ; elle était évaluée, discutée et assumée. Claire, en observant les visages qui s’étaient ouverts, comprit que la justice pouvait se trouver hors des tribunaux, lorsque la compassion et la vérité se rencontraient pour produire une solution humaine. Cette chambre de décisions silencieuses marqua un tournant : l’enquête bascula de la recherche d’un objet à la recherche d’une forme de réparations possibles et dignes.

Vérités partagées à la tombée du jour

Les archives du musée offrirent enfin une clé : des documents retraçant la genèse de la toile, les circonstances de son arrivée au port, les noms des familles qui l’avaient côtoyée. Claire se plongea dans des registres, des lettres et des factures anciennes. Chaque feuille la rapprochait d’une histoire collective : la toile était le fil d’une mémoire qui liait plusieurs générations, et sa présence avait modelé des choix et des alliances.

La révélation prit la forme d’un puzzle assemblé : l’artiste autrefois inconnu avait entretenu des liens profonds avec des habitants du port ; la toile avait servi de témoignage silencieux lors d’événements décisifs : des naissances, des deuils, des départs précipités. Les protagonistes comprirent que leur attachement n’était pas individuel, mais social. L’objet était devenu patrimoine vivant, tissé dans la chair d’une communauté.

Claire organisa une rencontre publique mesurée à la tombée du jour au musée : non pas une accusation, mais un partage des faits. Les habitants vinrent, attirés par la curiosité et par le respect. Antoine exposa les archives, Iris raconta ce que la toile lui avait donné et Marcel évoqua la membrane de solidarité qui avait protégé certaines personnes. Les mots furent pesés ; les larmes contenues affleurèrent sans sentimentalisme. La discussion transforma la douleur en compréhension mutuelle.

Des choix commencèrent à se dessiner. Plutôt que d’imposer une restitution immédiate, une solution hybride fut proposée : un gardiennage attentif qui permettrait au musée de montrer la toile en contexte, avec un appareil critique et des témoignages qui restitueraient sa dimension humaine. L’accord préservait la mémoire, évitait l’humiliation publique et offrait aux familles la possibilité de participer à la narration collective.

En quittant la salle, Claire sentit un apaisement fragile. L’enquête était loin d’être terminée, mais la ville avait commencé à se reconnaître dans ses blessures et ses protections. Les vérités partagées avaient favorisé un tissage renouvelé entre le droit et la miséricorde. La tombée du jour sur le port sembla sceller une étape : la mémoire, désormais, serait prise en charge par une volonté commune de respect et de transparence tempérée.

Le procès intime des consciences

Claire sut que l’instant décisif approchait. Elle rassembla les principaux acteurs autour d’une table agréable, ni tribunal ni procès, seulement une scène où chacun pouvait assumer ses gestes devant les autres. Elise Bernard, avec sa voix de juriste, posa des questions de principe et guida les discussions sans chercher à juger : elle voulait poser le cadre, offrir un espace de délibération où les mots pouvaient retrouver une dignité.

Les dialogues furent d’une intensité remarquable. Antoine, pris entre son devoir de conservateur et sa crainte de briser des vies, raconta pourquoi il avait choisi la prudence. Iris témoigna de l’importance de l’œuvre pour sa propre création et exprima la douleur que provoquait l’idée d’une dissimulation prolongée. Marcel parla de solidarité, et de la manière dont la communauté avait inventé des gestes pour amortir les chocs de la réalité.

Ce fut un procès sans avocats et sans verdict rapide : on examina les motivations, les conséquences et les compromis possibles. Claire proposa des solutions concrètes : une période de garde partagée, une exposition contextualisée, un registre de mémoires accompagnée de récits oraux pour accompagner la visibilité de la toile. Elise éclaircit les aspects juridiques et proposa une convention qui reconnaîtrait la mémoire collective tout en respectant le droit du propriétaire légal.

Les protagonistes se rendirent compte que la loi et la miséricorde n’étaient pas nécessairement antagonistes ; elles pouvaient se rencontrer si chacun acceptait de renoncer à une part d’absolu. Le véritable procès était interne : chacun devait mesurer son propre rapport à la transparence. Les aveux furent petits, souvent muets, mais remplis de conséquence. Claire observa, avec une empathie composée, comment les cœurs se décontractaient à mesure que la parole devenait possible.

À la fin de la journée, un accord fragile se forma : un projet concrétisant la médiation entre mémoire et droit. Ce compromis n’était pas une capitulation, mais un acte de création collective. Claire prit note de cet instant comme d’une victoire mesurée : la justice n’avait pas écrasé la miséricorde, et la miséricorde n’avait pas effacé la vérité. Elle sentit que son rôle était peut-être de renverser la logique punitive vers une logique de soin. Elle quitta la réunion avec un sentiment de responsabilité renouvelée et la conviction que la reconstruction se ferait pas à pas, avec humilité et patience.

La nuit où tombent les masques

Une nuit d’orage changea le cours des choses. La pluie tambourinait sur les toits, les éclairs zébraient la mer d’un éclat effacé. Ce soir-là, la toile reparut dans un lieu symbolique : non pas rendue par force, mais par un geste choisi. Elle fut placée sous la porte du musée, enveloppée dans un linge ancien, comme si l’on rendait non seulement un objet mais aussi une confidence. Le geste provoqua des larmes et des reproches, mais aussi un certain apaisement : la restitution était volontaire et mesurée.

La nouvelle se répandit vite. Certains applaudirent la franchise, d’autres dénoncèrent l’irresponsabilité d’une restitution non précédée d’une explication. La ville s’embrasa d’une discussion où les mots tantôt consolaient, tantôt déchiraient. Claire, témoin de la scène, observa comment la transparence pouvait heurter autant qu’elle pouvait guérir. Elle se demanda si le geste n’était pas une tentative de réparation : remettre l’objet en lieu public pour que la communauté puisse à la fois reconnaître ses fautes et en tirer des leçons.

La toile fut installée provisoirement sous la surveillance d’Antoine et de Claire. On décida d’organiser une présentation solennelle où la toile serait vue avec un commentaire contextualisé : on adresserait la question de la provenance sans pointer des coupables, on privilégierait la mémoire collective. Iris prit la parole, non pas pour revendiquer, mais pour témoigner de ce que l’œuvre lui avait apporté. Marcel, discret, se contenta d’un signe, comme pour valider la décision commune. Les réponses furent humaines : des éclats d’irritation, des mots d’affection, des silences partagés.

Cette nuit où tombent les masques montra que la transparence n’est pas une solution magique ; elle exige préparation, empathie et une capacité à accueillir la douleur. Mais elle permit aussi à la ville de se retrouver : ce geste collectif engagea une nouvelle responsabilité. Claire, debout sous la pluie qui s’atténuait, sentit que l’affaire avait dépassé le cadre d’un simple vol pour devenir une leçon sur la façon dont une communauté s’occupe de ses propres blessures et de ses propres perles.

Choix de garde et nouveaux commencements

La résolution trouva sa forme dans un accord mesuré. Plutôt qu’un retour abrupt à l’ancien, les parties convinrent d’une garde partagée : le musée assurerait une exposition publique accompagnée de récits et d’archives, tandis qu’un accès privilégié serait consenti aux familles concernées pour des moments intimes. Cette solution préservait la mémoire, honorait les vies qui avaient protégé la toile et respectait le cadre juridique du propriétaire.

Un petit panneau explicatif fut conçu pour accompagner la toile : non pas pour oublier les actes, mais pour donner contexte et dignité aux gestes qui l’avaient mise à l’abri. Iris rédigea un texte sur l’influence de l’œuvre dans son travail ; Marcel accepta de confier ses lettres aux archives municipales ; Antoine se sentit soulagé d’un poids et promit de veiller à l’équilibre entre exposition et discrétion. Elise valida l’accord sur un plan juridique et promit de formaliser la convention.

Pour Claire, l’enquête fut une transition. Elle avait commencé en cherchant une toile et finit par aider une communauté à trouver un mode cohérent de mémoire. L’affaire avait transformé sa perception : la vérité n’était pas seulement une somme d’éléments mais un choix responsable posé avec la conscience de la dignité d’autrui. Elle prit la décision de quitter Port-Luren avec une sensation de devoir accompli, mais aussi un élan vers d’autres quêtes humaines.

Le matin de son départ, le port était baigné d’une lumière douce, mi-mélancolique, mi-pleine d’espoir. Claire marcha le long des quais, observa les volets bleu-gris, le phare qui s’enhardissait au loin, et sentit que la ville continuait à vivre avec ses contradictions. Elle glissa son carnet dans son sac en cuir brun usé, porta un dernier regard sur le musée et prit la route. Son cœur était plus léger, enrichi d’une compréhension que l’on ne peut obtenir que par l’écoute.

La décision prise, la toile trouva sa place : elle serait à la fois objet d’art et témoin de vies. Port-Luren avait choisi la tendresse plutôt que la rectitude froide ; il avait accepté la complexité humaine comme condition de sa mémoire. Claire laissa derrière elle des silhouettes familières, des promesses en suspens et un lever de soleil qui promettait des recommencements. Elle sut que la réparation est un chemin exigeant, mais possible, quand on choisit de protéger avec empathie et rigueur. Elle partit, consciente que la vraie enquête, celle sur l’âme humaine, continuait partout où l’on acceptait d’écouter.