Après le drame et le silence profond

Le matin entrait en lamelles grises par les stores, comme si la ville elle-même hésitait à pousser l’aube. Elise resta immobile un long moment, adossée au rebord de la fenêtre, la tasse de café inutilement chaude dans la main. Autour d’elle, l’appartement portait la mémoire du bruit qui avait cessé : un ensemble de petites choses disposées comme des reliques — une paire de gants abandonnés sur la chaise, un livre entrouvert au milieu d’une phrase, deux tasses empilées au bord de l’évier. Le point le plus visible de la rupture était là, sur la table basse, une photographie fissurée en deux comme une vitre brisée : eux, riant sur une plage, le soleil en négatif sur leurs visages. Elise contempla la ligne sombre qui séparait le sourire en deux et sentit l’air lui manquer.

Ses gestes suivirent un rythme mécanique, appris par l’habitude ou par nécessité. Elle fit le lit sans le regarder, retira des vêtements qu’elle n’avait pas le cœur d’accrocher, posa avec une sorte de respect maladroit le pendentif en argent autour de son cou — la chaîne était devenue plus lourde ces dernières semaines. Les nuits ne lui appartenaient plus ; elles glissaient, interrompues par des réveils brusques et des vagues de souvenirs qui revenaient comme des marées. Parfois, au milieu d’un sommeil volé, elle se retrouvait à parcourir mentalement les lieux où tout avait basculé, comme si reconnaître chaque point de rupture pouvait empêcher la douleur d’entrer à nouveau.

Le téléphone vibra sur la table : l’écran affichait trois appels manqués, le nom de Claire, puis d’autres numéros qu’elle n’ouvrait jamais. Le courrier s’accumulait dans la boîte aux lettres, des enveloppes aux coins froissés comme si l’extérieur s’entêtait à exister. Elise ne les ouvrait plus. Elle laissait le monde s’entasser au seuil de sa porte, préférant vivre à l’intérieur d’une pièce étroite faite de souvenirs et de silences.

On frappa doucement. Elle s’était préparée à d’infimes perturbations — timides visites, voix mesurées. Elle ne s’attendait pas à la voix de Claire qui entra sans bruit, légère comme une proposition et tenace comme une promesse. Claire se tint dans l’embrasure, un carnet serré dans la main, le foulard autour du cou comme un geste de familiarité ordinaire. Elle avait le regard inquiet que prennent ceux qui refusent de céder au renoncement d’un ami.

« Je suis venue pour le pain, et puis je suis restée… » dit Claire en sortant finalement une petite baguette du sac qu’elle tenait par réflexe, comme si l’ordinaire pouvait réparer l’extraordinaire. Elise esquissa un sourire qui ne trouva pas ses yeux. Claire posa la baguette sur la table, regarda la photo fendue, puis leva les yeux vers elle. « Tu ne veux pas parler ? » demanda-t-elle, doucement. Elle aurait pu questionner plus fort, ordonner, pleurer, mais elle choisit la patience.

Elise répondit par un mouvement de tête, puis par la vérité muette de gestes brusques : elle prit la photo entre ses doigts, la fit glisser, laissa retomber la moitié dans sa paume comme si toucher le papier lui rappelait trop. « Parfois j’ai l’impression… que je n’ai plus de boussole, » murmura-t-elle. La phrase était simple et immense à la fois. Claire s’approcha et posa une main sur son avant-bras, un contact calme. « Tu n’es pas seule, » dit-elle, et ce n’était pas une promesse magique mais une promesse réelle, offerte comme on offre un parapluie au milieu d’une pluie fine.

Les heures qui suivirent furent faites de petites scènes fragmentées : un café refroidi oublié sur la table, une lessive laissée à mi-chemin, un film qu’elle n’eut pas la force de regarder jusqu’au bout. Les yeux d’Elise se perdaient souvent dans le cadre vide d’une porte, cherchant des présences qui n’étaient plus. Parfois une inspiration lointaine effleurait sa poitrine, comme une bouffée d’air qui n’ose pas encore entrer pleinement — une idée ténue qu’il pourrait y avoir, au-delà du brouillard, quelque chose qui ressemble à un possible avenir. Peu à peu, l’idée se retirait, effrayée par la familiarité du silence.

« Je pourrais rester, dit Claire une fois, si tu veux. Je peux appeler quelqu’un, organiser… ou juste m’asseoir là. » Elle parlait en énumérant des tentatives, comme on propose des clés. Elise la regarda, sentit la fatigue et la gratitude se mêler, mais un mur se dressa entre la gratitude et l’acceptation. « Demain, peut-être, » répondit-elle enfin, une réponse qui avait la mollesse de l’habitude et la fragilité d’une graine plantée à tâtons.

Le silence reprit ses droits quand Claire partit, refermant derrière elle la porte comme on referme doucement un livre qui n’est pas encore prêt à être lu. Elise resta un moment immobile, la photographie fissurée au creux de la main. Elle pensa à toutes les choses qu’elle avait été capable de faire autrefois, puis sentit la peur de ne plus reconnaître cette femme-là. Et pourtant, dans la fissure de l’image, la lumière trouvait parfois un passage — un éclat minuscule, presque honteux, qui traversait le verre cassé comme un fil d’or. Elle ne savait pas encore quoi en faire ; elle ne savait pas même si c’était réel. Mais la sensation était présente : un frémissement qui n’était pas seulement douleur.

La journée s’étiola en une succession de gestes sans but, et la nuit revint, plus dense. Elise se coucha, les mains serrées autour du pendentif, et la photographie posa son ombre sur la couverture comme un rappel. Elle s’autorisa un instant à imaginer une voie qui ne renierait pas la blessure mais qui apprendrait à vivre avec elle. C’était un son si faible qu’il ressemblait à une promesse. Elle dormit mal, comme toujours, mais lorsque le matin parut à nouveau — plus timide qu’avant — elle se leva au bord d’une décision qu’elle ne formulait pas encore : accepter, peut-être, de revenir à la vie par de toutes petites portes.

La chambre, l’appartement, tout semblait attendre une réponse. Et au moment où Elise éteignit la lampe, elle eut le sentiment que quelque chose, infime, avait changé : non pas la fin du chagrin, mais l’apparition d’une lumière qui se fraierait lentement un chemin. Demain, pensa-t-elle, le monde exigerait un nouveau pas. Elle n’était pas sûre d’être prête ; elle savait seulement qu’elle ne voulait plus rester totalement immobile. Un pas, autant que minime, était déjà une possibilité. Claire reviendrait. Et peut-être qu’elle, Elise, accepterait d’ouvrir une enveloppe, de répondre à un appel, ou simplement de regarder la photo sans détourner les yeux.

Nuits de deuil et isolement intérieur

Les jours s’effilochaient comme un tissu usé que l’on ne sait plus recoudre. Elise comptait les heures dans la pénombre de son appartement, tirant les rideaux pour ménager l’illusion d’un monde arrêté. La nuit, quand le sommeil la fuyait, elle restait assise au bord du lit, les mains posées sur ses genoux comme si l’appui pouvait empêcher la mémoire de se dérober. La pendule égrenait des minutes étirées et la ville, dehors, continuait son bourdonnement indifférent.

Il y avait la routine des signes manqués : le téléphone qui vibrait et qu’elle laissait choir contre le canapé, le courrier qui s’empilait sur la table, un ruban de papier portant des mots qui ne réclamaient pas sa réponse. Parfois, elle se surprenait à tenir la photographie fissurée entre ses doigts, à traquer du regard l’endroit où l’image avait cédé, comme si la cassure pouvait lui rendre quelque chose.

Dans la cage d’escalier, les voisins devenaient des silhouettes timides qui détournaient les yeux. Monsieur Lefèvre, qui autrefois s’arrêtait pour commenter la météo, ralentissait désormais à sa porte, évitant son regard comme s’il pressentait la fragilité d’un objet précieux. Une jeune mère, poussette devant elle, lançait de loin un sourire courtois, vite refermé. Ce retrait silencieux aggravait son isolement : nous avons tous peur de casser ce qui reste debout.

« Tu n’as rien mangé aujourd’hui ? » demanda Claire, posant un petit plat tiède sur la table basse, comme si la chaleur du repas pouvait panser autre chose que l’estomac.

Elise leva les yeux. Son amie avait toujours cette façon d’entrer sans bruit, les cheveux blonds ramassés en une coupe qui semblait résister au vent de la vie. Claire parlait doucement, proposait un film, une marche, un thérapeute. Au début, Elise répondait avec la politesse des blessés : refus mesuré, merci, peut-être plus tard. Puis la parole changea. Un soir, elle repoussa la tasse que Claire tendait et sa voix devint soudain plus dure qu’elle ne l’aurait voulu.

« Laisse-moi tranquille, Claire. »

Le son de ces mots la surprit autant qu’il atteignit l’autre. Il n’y avait pas de colère derrière, seulement un ressac d’angoisse qui contraignait toute ouverture. Claire resta encore, immobile, comme une main prête à soutenir si l’on consentait à se laisser prendre. Elle ne força pas. Elle savait que la patience était, parfois, la seule thérapie possible.

Le travail devint un mur plus haut à franchir. Elise ouvrait sa boîte mail, regardait les messages — convocations, propositions, banalités — et refermait l’onglet sans lire. Un matin, elle se trouva dans l’ascenseur avec un collègue ; leurs regards se croisèrent, rapides, puis chacun détourna la tête. Une conversation s’éteignit et la timidité se mua en honte. Elle se sentit incapable d’expliquer pourquoi ses gestes avaient perdu leur centrage, pourquoi une simple réunion lui pesait comme une montée douloureuse.

Les souvenirs revenaient en éclats, discrets et précis, comme des images de verre sous la lumière. Une table animée, un rire qui se prolonge, un manteau oublié sur une chaise, un son qui revenait comme un écho dans la tête — jamais la scène entière, seulement des fragments qui se tenaient loin les uns des autres. Ils n’avaient pas besoin d’être nommés pour être entendus ; leur présence à demi-mot suffisait à alourdir la pièce.

Parfois, dans le silence le plus profond, Elise se laissait aller à un bref rituel : elle fermait les yeux et suivait la mémoire jusqu’à un souvenir de soleil sur une table, une main qui cherchait la sienne. Ces images étaient des îlots de lumière trop petits pour sauver une mer, mais trop nécessaires pour qu’elle les ignore. Elles se mêlaient à la tristesse, la rendant moins uniforme, plus humaine.

Une nuit, alors que le vent noir passait contre les vitres, un petit bruit la réveilla, aigu et fragile. À la fenêtre, contre le rebord, un oiseau était posé, le plumage ébouriffé, une aile contre son flanc comme si l’équilibre lui coûtait. Ses yeux étaient ronds, étonnés et confiants malgré la douleur. Elise se leva, les pieds nus sur le parquet froid, et approcha lentement. Elle sentit, en un geste qui n’avait rien d’héroïque, une compassion immense pour cette créature minuscule et blessée.

Elle l’observa, incapable d’articuler ce qui la poussait : pitié, tendresse, l’instinct de réparer. Le volatile la regarda, presque sans peur, comme s’il reconnaissait la même fragilité. Elise fit glisser un vieux mouchoir sur la table et, avec des doigts mal assurés, ramassa l’oiseau. Il trembla, mais ne chercha pas à s’enfuir. Sa petite poitrine haletait ; on eût dit qu’il récitait une prière minuscule pour garder encore un peu de souffle.

Claire se redressa du canapé, l’observant à distance. « Tu veux que j’appelle quelqu’un ? » demanda-t-elle, parce que c’était la réponse facile à apporter quand la vie demandait autre chose que des mots.

Elise secoua la tête. Elle n’avait pas envie de confier ce geste à une procédure. Poser l’oiseau dans une boîte, lui tendre de l’eau, découper un coin de pansement qui traînait dans un tiroir — ces gestes engagèrent une part d’elle qu’elle croyait asséchée. Ce fut un geste simple et résolu, presque rituel : elle adapta la boîte, posa l’oiseau à l’intérieur, ferma doucement et l’installa près de la fenêtre, à l’abri du courant d’air, sans prononcer de promesse.

Ce soin furtif fit surgir une émotion nouvelle, ténue mais claire : une espèce d’élan qui n’attendait pas l’autorisation pour se montrer. L’acte de prendre soin d’un être plus petit qu’elle semblait rappeler une vérité oubliée — que l’on peut encore, malgré la douleur, offrir quelque chose et recevoir en retour une lueur. Une petite flamme qui ne suffirait pas à tout guérir, mais qui éclairait une route possible.

Avant de se recoucher, Elise resta un long moment à la fenêtre, la boîte à ses pieds. Elle sentit la fatigue l’envelopper, moins lourde qu’à l’accoutumée, comme si le poids du monde s’était déplacé d’un centimètre. Claire, silencieuse et fidèle, posa une main sur son epaule et, sans insistance, dit seulement : « Demain, on ira au parc. Juste un peu d’air. »

Elise ne sut répondre. Elle ferma les yeux, non pour fuir, mais pour laisser l’image de l’oiseau imprimer sa mémoire. Elle ne savait pas encore si elle accepterait la sortie, si elle retrouverait la capacité de tenir une conversation au soleil. Mais quelque part, la présence d’une aile fragile, soignée pour la nuit, avait ouvert une brèche minuscule contre l’obscurité. Cette brèche rendait possible la suite — une suite qui, peut-être, commencerait par une promenade et un atelier, ou simplement par un autre geste discret de réparation.

Un petit souffle de lumière inattendu

Le vent d’avril poussait Claire comme une main douce mais persistante. « Allez, Elise, juste une promenade. On restera dehors, tu verras. » Elise accepte par inclination plutôt que par volonté : ses pas sont lents, son attention fixée sur le creux de ses paumes, là où son médaillon repose comme une promesse trop lourde. Mais marcher suffit parfois à desserrer l’air qui étouffe. Elles descendent la rue, les vitrines défilent, puis une enseigne discrète, presque artisane, retient leur regard : Atelier des Mains Réparées.

La porte est entrebâillée. Un flot de voix, tiède et indifférent aux urgences du monde, s’échappe comme un parfum. Des tissus froissés, des bobines de fil, des photos abîmées étalées sur une table ; au fond, des formes de papier qui attendent d’être collées en ailes. La lumière filtre à travers les vitres sales et oblique, dessinant des rectangles d’or sur le bois usé. Elise reste au seuil, d’abord attentive à la chaleur humaine plus qu’aux objets : ces mains qui reprennent un point, ces regards qui se relèvent pour sourire sans attendre rien en retour.

Une femme d’une quarantaine d’années, tablier relevé, cheveux attachés et yeux clairs, s’avance. « Bonjour, je m’appelle Emilie, » dit-elle en tendant une main tachée d’encre et de teinture. Sa voix a l’innocence des personnes qui savent réparer sans juger. « On fait des ailes pour un projet au parc, et on remet en état des photographies. Tu veux regarder ? » Elise sent sa gorge se nouer : revivre l’image des photos la ramène tout droit là où ça fait mal. Pourtant, elle pousse la porte.

À l’intérieur, les gestes parlent avant les mots. Une femme recoud une manche avec une lenteur semblable à une prière ; un homme, les lunettes sur le nez, replace un morceau de verre manquant dans un cadre. Claire s’éloigne pour laisser Elise découvrir à son rythme. La voix au-dessus du cliquetis des fils : « Prends un siège. Tu peux commencer par trier quelques rubans. » C’est une tâche minuscule, exactement ce qu’il faut : la répétition d’un geste simple, une façon de sentir que ses doigts peuvent encore être utiles.

Elise s’installe. Ses mains, au départ maladroites, trouvent bientôt la logique du tri : les fibres, la couleur, la mémoire dont chaque ruban conserve une odeur. Elle soulève un petit bout de papier: une aile inachevée, bleue, aux bords froissés. Quelqu’un a dessiné dessus une phrase enfantine. Son cœur, dont la croûte semblait hermétique depuis des semaines, se fendille comme une toile qu’on étire. Elle ne sait pas pourquoi ces ailes la touchent ; peut-être parce qu’elles promettent de reprendre quelque chose qui vole.

Emilie s’approche, calme. « Veux-tu essayer de fixer ces plumes de papier ? Rien de compliqué : coller, appuyer, laisser sécher. » La main d’Emilie tend une colle d’aspect modeste et une petite spatule. L’acte est humble. Elise hume l’odeur familière d’amidon et de colle, et une mémoire oubliée de patience lui revient, comme un muscle qui se réveille. Ses doigts hésitent, puis opèrent. Coller devient pour elle recoudre l’acceptable au déchiré, réparer l’immédiat plutôt que d’affronter tout à la fois.

Autour d’elle, on parle doucement. « Regarde, on a des demandes pour ces ailes au marché de dimanche, » dit une voix. « Elles serviront à accrocher des souhaits pour les enfants du quartier. » Le projet est simple et généreux ; il n’exige pas de paroles longues, seulement de la constance. Elise ressent une surprise étrange : de l’utilité. Ce sentiment, minuscule, se fraie un passage entre la tristesse et la stupeur. Quelque chose en elle commence à s’asseoir à la table des vivants.

Un bénévole lui parle d’une photo qu’on a restaurée la semaine précédente — une femme qui sourit et qui n’existe plus dans la vie d’Elise, mais qui existe désormais autrement, sous une pellicule recousue. « On ne remplace pas, » dit-il sans emphase, « on accompagne ce qui reste. » Elise répète la phrase en silence. Les mots s’installent comme des pierres sur un chemin : l’idée qu’on peut tenir les morceaux sans prétendre tout reconstituer.

Le temps s’étire sans brutalité. Dans un coin, Claire observe, ses yeux clairs un peu mouillés de soulagement. Elle n’intervient pas ; elle sait que la poussée inutile éloigne parfois davantage. Emilie propose à Elise une ultime tâche avant qu’elles ne partent : réparer un coin d’album, replier un bord de papier, dessiner un trait pour redonner du sens. « Si tu veux, tu peux revenir la semaine prochaine, » ajoute Emilie, comme on offre un billet pour une promesse timide. « On a besoin de mains comme les tiennes, même pour de petites choses. »

Elise sent que sa parole revient doucement. « Je… je peux essayer, » murmure-t-elle. Le mot est pauvre et pourtant il porte une décision : sortir de l’inaction pour accomplir un geste concret. Elle pense aux plaies intimes qui la rongent et comprend, d’une façon presque physique, que la résilience n’est pas un grand réveil soudain mais une série de points posés les uns après les autres. Recoudre, littéralement et figurativement, devient possible.

En quittant l’atelier, le sac plus léger que lorsqu’elle est entrée, elle emporte une aile inachevée dans sa poche. Le soleil, qui avait suivi la lenteur de l’après-midi, se couche en traçant sur la ville une bande plus claire. Claire prend sa main sans la serrer, complice. « Alors ? » demande-t-elle. Elise relève les yeux ; il y a dans sa voix un mélange de peur et de défi. « Oui, » répond-elle, et le mot roule enfin avec plus d’assurance. « Je reviendrai. »

Sur le seuil, avant de refermer la porte, Emilie leur souffle : « Les choses se réparent mieux à plusieurs. » Elise sent que cette phrase lui appartient à présent ; elle l’insère dans son corps comme une trame nouvelle. La promenade du retour n’efface pas la tristesse, mais elle l’éclaire d’une inspiration timide et d’une première détermination. Demain, ou la semaine suivante, il y aura un groupe, une séance. Pour la première fois depuis longtemps, l’idée d’y aller ne la terrifie pas entièrement.

Chercher de l’aide et des mains tendues

La porte du studio semblait plus lourde que de simples charnières et un nom sur une plaque. Elise l’effleura du bout des doigts, comme si une membrane la séparait encore du monde des voix. Claire resta un pas derrière, la main posée sur son bras sans insister, offrant une présence douce et un peu inquiète. Elles entrèrent toutes les deux.

La salle était circulaire, apaisée : des coussins disposés comme un cœur, des tissus réparés accrochés aux murs, des papiers peints par d’autres mains. Au centre, Sophie, la psychologue animatrice, invita chacun à s’asseoir. Sa voix, claire et posée, ne cherchait pas à combler les silences ; elle leur donnait pour une fois le droit d’exister.

« Ici, nous nommons ce qui pèse, aussi petit soit le mot », dit-elle en souriant. « On ne force personne. On se contente de tendre la parole quand elle vient. »

Le premier tour fut celui des silences. Des respirations qui s’allongeaient. Des regards qui se perdaient sur des mains entrelacées. Elise sentit son cœur comme un petit animal prêt à se cacher ; les mots refusaient de franchir le seuil des lèvres. Ce fut d’abord une sensation : une lourdeur dans la gorge, un goût de sel sur la langue. Puis vint la honte, toujours prête à conjuguer la douleur en isolement.

Une femme nommée Hélène parla de son mari disparu, en laissant glisser une phrase, presque en aparté : « Parfois, je ne sais plus qui j’étais avant. » Autour d’Elise, un murmure de reconnaissance : des têtes se penchaient comme pour mieux entendre une confession intime. C’était comme si la chambre reflétait, par ces histoires croisées, des surfaces qu’Elise n’osait pas regarder. Le miroir opérait sans envahir.

Lorsque vint son tour, Elise avala et laissa un souffle sortir : « Je… je n’arrive pas à dire. » Ce minuscule aveu provoqua une petite déflagration : plusieurs mains se posèrent sur leurs genoux, des hochements de tête mesurés. Claire voulut intervenir, offrir un résumé protecteur, mais Sophie posa une main légère sur son poignet, signe discret de laisser l’espace à Elise.

La tension entre les deux amies se révéla avec une brutalité tendre. Claire, fidèle et inquiète, avait toujours été la garde-feu de son amie ; ici, la surprotection risquait d’étouffer la fragile autonomie qui s’esquissait. Elise le ressentit comme une double contrainte : gratitude pour l’attention, colère sourde contre l’attachement qui prenait la place de ses mots. « Laisse-la respirer », souffla Sophie à Claire, non pour la blâmer mais pour rappeler une règle simple : la résilience se nourrit aussi de liberté.

La séance prit une tournure plus pratique. Sophie proposa des exercices simples, des gestes tangibles pour apprivoiser l’angoisse : inspirer lentement en comptant jusqu’à quatre, garder l’air deux temps, expirer en laissant partir la tension en quatre temps encore ; puis poser la main sur le ventre et sentir le souffle dessiner un espace entre le tumulte et la peau. Elise suivit avec scepticisme, puis avec une curieuse attention. À chaque expiration, la gorge se desserrait un peu, comme si un fil invisible venait délier un nœud ancien.

Vint ensuite un atelier d’expression artistique, discret, sans exigences esthétiques. On distribuait papiers, ciseaux, bouts de tissu, couleurs diluées : matériaux pauvres, gestes patients. « Faites quelque chose qui ressemble à ce que vous ressentez », proposa Sophie. Elise prit un papier, plia, froissa, puis traça des traits à la mine, des signes qui n’étaient pas des phrases mais des preuves de mouvement. Le geste permit un mot sans parole : elle colla un morceau de tissu, comme on recoudrait une lacune.

À la fin de l’exercice, elle montra son collage à une femme qui, quelques minutes plus tôt, avait raconté la perte d’un enfant. Les yeux de cette femme tinrent le geste d’Elise non comme une copie mais comme un écho. « Il y a du vide, et pourtant tu as posé quelque chose », dit-elle d’une voix qui avait connu trop de nuits. Cette reconnaissance, silencieuse et précise, eut l’effet d’une petite victoire : un mot jaillit alors, faible et net. « J’ai posé… quelque chose. »

Un simple verbe, une main qui avait construit une attache. Les larmes vinrent, discrètes, comme des perles qui n’avaient pas besoin d’être expliquées. Dans le cercle, personne ne chercha à réparer la peine ; on la soutint, on la nommait sans la réduire. Elise sentit que sa plainte, quand elle arrivait, était reçue et non absorbée : le groupe agissait comme un miroir où l’on se voyait sans être possédé par le reflet des autres.

Pourtant, les résistances subsistaient. Par moments, un souvenir surgissait, net, et elle se refermait comme une porte battante. Une participante parla d’une odeur qui l’avait renvoyée en arrière, un autre avoua la peur qu’il lui restait d’être jugé. Elise reconnut ses propres frontières : la difficulté à exposer l’intime, la peur de devenir une histoire à consommer. Cela la fit reculer. Claire, à ses côtés, lui passa la main avec une inquiétude visible et, cette fois, Claire parla à la place d’Elise. « Elle n’est pas prête », dit-elle, plus ferme que affectueuse. Un silence tomba, lourd. Elise sentit une colère douce et décida qu’elle devait reprendre ses mots.

La séance se termina sur une proposition : chacun choisirait un petit geste à refaire chez soi, un rituel qui ne serait pas une performance mais un point d’appui. Elise choisit la respiration qu’on lui avait fait faire et, comme symbole, glissa à portée de sa main un petit morceau de tissu froissé, témoin de l’atelier. Elle sortit du studio avec un cœur encore prudent, mais allégé d’un gramme improbable : de l’espoir, non pas flamboyant, mais structuré comme une maçonnerie infime.

Sur le trottoir, Claire la regarda. « Tu as parlé », dit-elle, avec la voix d’une femme qui revient de loin. Elise sourit, incertaine. « Un peu », répondit-elle. Elles marchèrent vers le tram, chacune portant sa fatigue et sa détermination. Ce soir-là, dans le silence de son appartement, Elise posa le tissu près de sa lampe. Elle sentit que la résilience n’était pas seulement un combat solitaire : accepter la main tendue du monde pouvait redevenir un acte de courage. Et, malgré les ombres encore vivaces, une ligne d’espoir commençait à se dessiner, prête à être nourrie par d’autres jours et d’autres gestes.

Travail sur soi et petites victoires quotidiennes

Le matin avait repris une cadence mesurée. Elise fermait la porte derrière elle avec le soin d’une personne qui réapprend à ne pas effrayer le monde ; la clef tournait, le claquement résonnait comme un petit acte volontaire. L’air du parc mordait encore de fraîcheur et, à chaque pas, elle sentait sous ses semelles le retour du sens : le contact rugueux du gravier, le pli familier de la cheville quand on change de rythme, la respiration qui s’installe. La marche matinale n’était plus une course contre le temps mais un rituel — un espace où mesurer ses forces et où les petites décisions avaient droit de cité.

Elle avait commencé à noter des choses simples : l’heure du départ, la durée de la promenade, un mot pour décrire l’humeur. Ces annotations, griffonnées sur la première page de son carnet, avaient la douceur de preuves tangibles. « Aujourd’hui : léger. J’ai souri à un chien. » Écrire ainsi relevait d’une stratégie modeste, presque enfantine, et pourtant chaque mot s’inscrivait comme un point d’appui.

Les ateliers créatifs du mercredi avaient pris une place régulière dans son emploi du temps. La pièce où l’on réparait était pleine de gestes convenus — enrouler un fil, tendre un tissu, aligner une photo sous une loupe — et ces gestes, répétitifs, lui rendaient quelque chose qu’elle croyait perdu : la confiance en ses mains. Emilie la guida d’abord, puis elle laissa Elise prendre de plus en plus d’initiatives. Une vieille photo encadrée que la pluie avait rongée se trouvait sur sa table ce soir-là. Les morceaux étaient comme des routes brisées ; Elise posa la colle, appuya doucement, passa le ruban de tissu pour consolider le dos, sentit sous ses doigts la texture de la cellulose et le petit picotement d’une mémoire qui revenait en surface.

« Tu peux me la passer ? » dit Emilie sans empressement. « Prends ton temps. »

Elise sourit sans lever les yeux. Les interruptions gardaient leur poids, mais cette fois-là la pause était douce. Elle sentit la colle tiédie au bord du pot, l’odeur aiguë lui monta au nez, et un fragment d’elle releva la tête pour apprécier la minutie. La réparation n’était pas parfaite — il restait une ligne, une cicatrice visuelle — mais le cadre retrouva sa cohérence. Elle glissa la photo dans son sac, la photographiant mentalement comme on conserve un morceau de courage.

Les contacts avec le groupe se faisaient par messages, puis par voix. Les notifications n’étaient plus terrifiantes mais utiles : un rappel de séance, une blague partagée, une question posée sur les matériaux à apporter. Un jour, à la sortie d’un atelier, Claire lui demanda si elle voulait déjeuner. Elise sentit l’ancienne habitude de refuser s’agiter en elle ; elle observa la texture de sa paume, la nervosité qui s’étalait comme une carte, et répondit : « Oui. » Ce petit mot fut un pont. Le déjeuner fut ponctué de silences respectueux, de regards qui ne pressaient pas. Elle accepta de parler, par bribes, de choses qui n’étaient pas le drame mais qui avaient la saveur du quotidien retrouvé — une tasse trop brûlante, un chat du voisinage, un souvenir de jardin.

Au travail, la reprise des échanges fut plus lente. Il avait fallu des semaines avant qu’elle ne croise son collègue, Marc, dans l’ascenseur. Il hocha la tête, semblant hésiter entre la politesse conjecturale et l’indifférence professionnelle. Elise sentit le battement discret de son cou, un léger tremblement dans les doigts. Quand il lui posa une question banale sur un dossier, elle répondit d’abord par des phrases courtes, puis, encouragée par la neutralité pleine d’ordinaire, ajouta un compliment sur une idée qu’il avait proposée. Marc sourit — un sourire bref, mais authentique — et proposa : « On prend un café un de ces après-midis ? » Elle accepta. Le rendez-vous fut court, mais la conversation s’étira sur des détails anodins et vrais. Après des mois d’absence relationnelle, échanger comme avant fut à la fois effrayant et libérateur.

Ces petites victoires se manifestaient aussi par des sensations physiques précises. Quand elle appelait un membre du groupe, sa gorge se formait d’abord un nœud qu’elle apprenait à reconnaître sans le fuir. Elle inspirait pendant quatre temps, retenait deux, expirait six, et le nœud se dissolvait comme un petit glaçon au soleil. Les exercices appris en séance — la respiration, la visualisation d’une ancre calme — n’étaient pas des solutions instantanées, seulement des outils qui, employés sans hâte, commençaient à délier la tension.

« Tu fais attention à toi ? » demanda Claire, en passant la main sur le sac d’Elise comme pour y vérifier la présence de ses petites ressources.

« J’apprends, » répondit Elise. « À chaque pas. »

Il y eut des jours plus fragiles où la vigilance devait rester active. Une photographie mal rangée lui fit remonter une image inattendue ; une chanson à la radio la prit au creux de la gorge. Mais la répétition des rituels lui donnait une autre perspective : la chute n’était plus la fin du récit mais un moment d’arrivée qui nécessitait simplement d’être accueillie. Quand les émotions revenaient, elle s’accordait la bienveillance d’un parent pour soi-même : elle se posait, notait, recommençait. La résilience se tissait ainsi, fil après fil, dans la régularité humble des comportements quotidiens.

Le groupe lui offrait des échos : un message de félicitation pour la photo réparée, une invitation à partager ses techniques, l’annonce d’un atelier d’expression corporelle. Elise répondit avec une prudente audace. Elle ne se croyait pas transformée d’un coup, mais elle sentait les bords de sa vie se recomposer selon de nouvelles coutures. À la fin de l’après-midi, assise sur un banc face au square, elle sortit la photo réparée et la regarda à la lumière déclinante. Le coin inférieur restait légèrement gondolé ; la marque demeurait, comme une signature de ce qui avait été vécu. Pourtant, la scène entière était plus claire qu’auparavant. Un enfant passa, tenant une aile en papier qu’il avait fabriquée au centre ; il la fit voler et la silhouette de l’aile tracée par le vent sembla lui adresser un salut.

Elise sentit une inspiration monter : non pas l’euphorie, mais la certitude tenue que l’espérance se recompose plus par actes répétés que par miracles. Elle ramassa son sac, glissa la photo dans un compartiment où elle la sentit protégée, posa la main sur le médaillon argenté contre sa clavicule pour sentir le métal froid et familier, et marcha vers la lumière descendante. La vigilance restait là, compagne prudente, mais désormais accompagnée d’une détermination douce — une décision silencieuse de continuer à répondre aux petites invitations, à rapiécer, à parler, à accepter un café, à respirer un peu plus profondément.

Alors qu’elle rentrait, Claire la suivit à quelques pas, respectant cet espace restauré. Les voix du groupe, même lointaines, étaient un fil tendu vers demain. Elise pensa à la suite et, sans céder à la précipitation, elle sentit que chaque matin, chaque atelier, chaque rencontre formait un pas. Il y aurait encore des jours d’ombre et peut-être une épreuve plus rude à venir, mais pour l’instant elle possédait ces petites victoires tactiles et répétées qui, cumulées, reconstruisaient peu à peu un espoir sûr.

La rechute et l’épreuve du doute

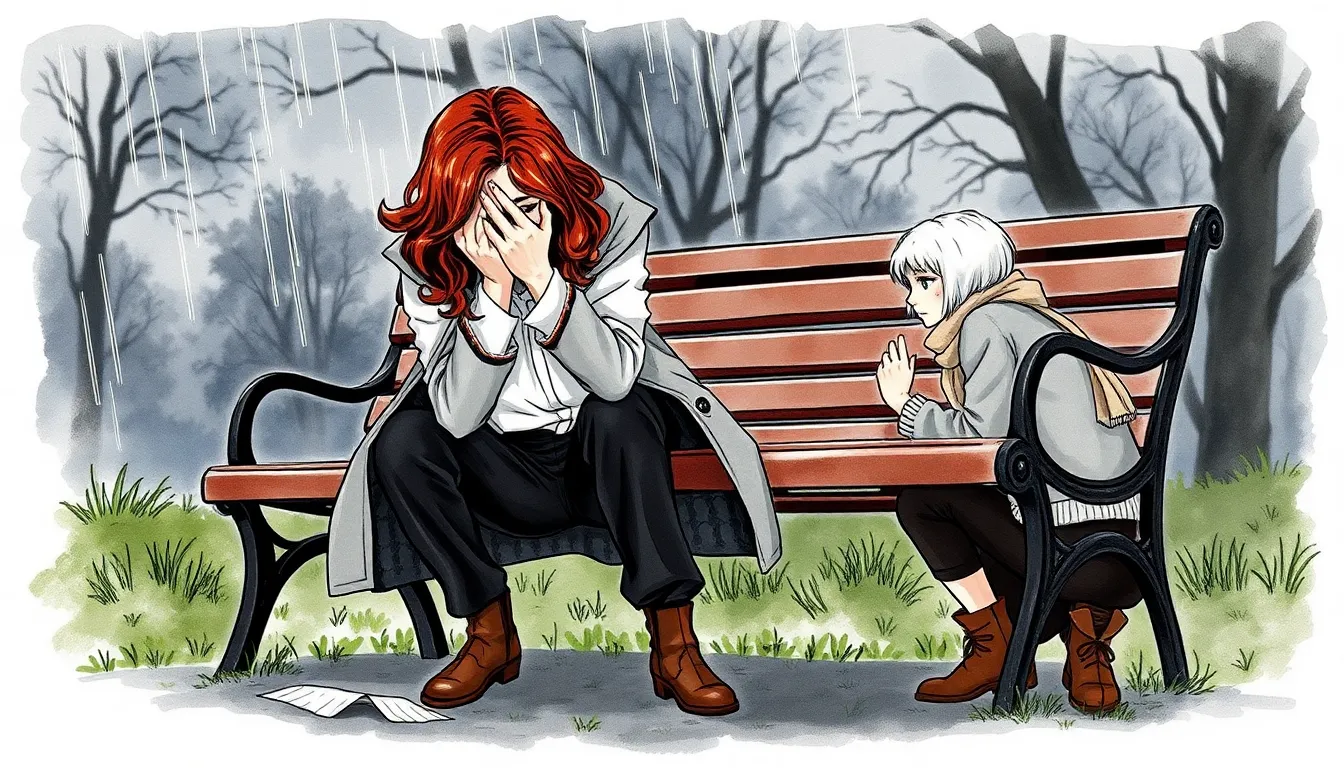

La pluie avait cette manière de fermer le monde sur lui-même : un léger tambourinement sur le banc du parc, le gris qui dissout les silhouettes, et l’air, devenu soudain plus dense, qui semblait peser sur la poitrine d’Elise. Elle était assise, recroquevillée, les mains collées au visage comme pour retenir quelque chose qui voudrait s’échapper. À ses pieds, une aile de papier, froissée, se détachait du paquet où elle gardait ses petites réparations. La vue de cette aile, identique à celles qu’elle avait cousues depuis des semaines, activa une mémoire qui n’avait rien demandé — un fragment d’instant, un parfum, un rire distordu — et la douleur remonta, tranchante, comme si l’on rouvrait une plaie à laquelle elle croyait avoir mis un pansement.

La crise arriva en éclats : le souffle court, la tête qui tourne, la certitude immédiate d’avoir tout perdu. Elle essaya de compter, de revenir à la respiration que le groupe lui avait apprise, mais les chiffres se noyaient dans l’urgence. Elle pensa, avec une vérité cruelle, qu’elle n’aurait jamais dû croire que les choses iraient toujours mieux, que le progrès fût linéaire. Coupable comme si chaque recul était un échec moral, elle sentait monter la honte — honte d’être faible, honte d’avoir besoin d’aide encore et encore.

Claire la trouva ainsi, sans frapper, comme on pénètre une chambre où l’on sait qu’on ne sera pas accueilli mais où l’on doit rester. Elle s’agenouilla, à distance respectueuse, la pluie dessinant des sillons sur son écharpe. « Elise, je suis là », dit-elle doucement. Ce furent des mots simples, mais la voix de Claire avait cette ténacité douce qui avait déjà sauvé Elise de l’isolement à plusieurs reprises.

Elise retira ses mains d’un geste brusque et secoua la tête. « Non, ne… » Sa voix se brisa. « Je n’y arrive plus, Claire. Tout ce que j’ai recousu se défait. Pourquoi est-ce que je continue ? »

La résistance se dressa comme un mur entre elles. Claire sentit l’habituelle assurance vaciller : elle savait quoi proposer — la technique de respiration, le point d’ancrage visuel, l’exercice de mise à terre — mais elle comprit aussi la limite qui séparait le geste aidant de l’humiliation involontaire. Elle ne força pas. Elle s’assit simplement sur le bord du banc, à quelques centimètres, et resta silencieuse. Parfois, le soutien tient à la patience, à la présence qui n’exige rien.

La culpabilité rongea Elise. Elle se rappela les petites victoires des derniers mois — la photo réparée, le café pris sans s’effondrer, la première fois où elle avait prononcé une phrase dans le groupe — et chacune d’elles lui parut soudain fragile, comme des mots écrits sur du papier mouillé. « J’ai reculé », souffla-t-elle. « Peut-être que ça ne sert à rien. »

Claire posa la main, finalement, sur l’épaule d’Elise, un contact bref mais ancré. « Ne mesure pas ton chemin à une seule soirée », dit-elle. « Tu as appris des outils. Ils sont là, même quand tu ne les vois pas. Souviens-toi de la respiration en carré ? On la fait ensemble, si tu veux. »

Elise hocha la tête, imperceptiblement. Elles firent l’exercice, lentement, les inspir-espirer, retenir, relâcher. Le monde ne redevint pas clair, mais la fièvre dans la poitrine diminua d’un cran. Le souvenir qui avait tout déclenché — une mélodie entendue dans une boulangerie, puis le visage indistinct d’un souvenir — restait planté comme une épine, mais un espace était revenu entre la douleur et elle.

Pourtant la tentation de renoncer demeurait, insidieuse. Elle imaginait remettre son sac au placard, annuler les rendez-vous, rendre les ailes en papier et laisser la ville continuer sans elle. La simplicité de cette issue la séduisait : plus de lutte, plus d’efforts. Mais au fond de sa gorge, une petite voix — plus ténue, presque honteuse — rappela les mains qu’elle avait tenues en silence lors des ateliers, les regards qui s’étaient approchés sans forcer, les mots d’Emilie, la bénévole, qui lui avait dit qu’on n’efface pas les traces mais qu’on apprend à marcher avec elles.

Le groupe, malgré la distance physique, fut présent d’une autre manière : un message collectif, envoyé par Emilie dans l’après-midi, apparut sur le téléphone d’Elise. « Si tu as besoin, on est là ce soir, même pour seulement écouter. Les rechutes font partie du chemin. Ne reste pas seule. » C’était court, imparfait, mais c’était une ancre. Un autre message, de Thomas, un homme du groupe dont la voix était toujours mesurée, ajouta : « Moi aussi j’ai reculé la semaine dernière. On n’efface rien, on apprend à se relever. »

Ces petites confirmations, ces lignes pressées, agirent comme des clous dans un mur brinquebalant : ils ne rendaient pas la pluie plus légère, mais ils empêchaient Elise de glisser définitivement. Elle se sentit moins isolée, non pas parce que ses symptômes avaient disparu, mais parce qu’elle n’était plus la seule à les reconnaître. L’idée qu’une rechute puisse exister sans anéantir tout le trajet accompli commença à s’insinuer, fragile et néanmoins réelle.

La relation entre Claire et Elise fut mise à l’épreuve. Il y eut, entre elles, un instant de froideur, un mot de trop de la part de Claire qui trahit son anxiété : « Tu dois te battre », avait-elle dit, maladroitement. Elise l’avait entendu comme un reproche. Elles se regardèrent, blessées chacune à sa manière, puis Claire prit sur elle de dire, plus bas : « Pardonne-moi. Je veux t’aider, pas te pousser. »

Ce fut une petite scène, presque banale, et pourtant lourde d’enjeux : l’amitié ne se pose pas seulement comme secours, elle se heurte aussi aux limites humaines. Claire n’était pas une thérapeute ; elle était une amie, et le rôle de reliure entre deux personnes ne peut tenir sans humilité. Elles restèrent donc là, côte à côte, avec la pluie pour médiatrice, apprenant encore à tenir sans étouffer.

À la tombée du soir, Elise ramassa l’aile de papier, la déplia doucement, comme on caresse un souvenir pour savoir s’il reste une place pour la tendresse. Elle pensa aux ateliers, aux mains qui avaient recousu des photographies, aux voix qui avaient partagé la nuit. Elle sentit, très clairement, que revenir en arrière ne serait pas la fin ; ce serait seulement une autre étape, plus âpre peut-être, mais toujours une étape.

Un petit geste concret : elle posa son téléphone sur le banc et envoya un message court au groupe. « Ce soir c’était dur. Merci de… de ne pas m’abandonner. » Elle ne demanda pas de visite, pas de solution, seulement cette reconnaissance que sa faiblesse existait. La réponse arriva vite, emplie de mots simples et d’un rendez-vous proposé pour le lendemain : « Viens, on t’attend. Si tu veux, on commencera la séance par un exercice de recentrage. »

Elise referma les yeux. La tentation de renoncer n’avait pas disparu, mais une chaleur différente la traversa : ce n’était pas la certitude d’un triomphe, mais la reconnaissance d’une possibilité. L’espoir, fragile comme une mèche, n’était pas encore plus fort que le découragement, mais il n’était plus étouffé non plus. Elle était encore blessée, encore fatiguée ; elle savait désormais que la résilience n’était pas l’absence de chute mais la capacité à la reconnaître sans se réduire à elle.

Alors que la pluie faiblissait, Elise se leva. Claire se releva aussi, et sans discours, elles marchèrent côte à côte vers l’appartement. Le pas était lent, hésitant, mais il n’était pas en arrière. Dans sa sacoche, l’aile de papier retrouvait sa place, ponctuelle et symbolique, rappel d’une lutte à poursuivre.

Au-delà de la nuit qui tombait, une fenêtre restait ouverte : non la promesse d’une guérison instantanée, mais la certitude qu’elle continuerait, demain, à faire des choix — parfois petits, parfois douloureux — pour reprendre la route. Et au bout de cette route, une décision attendait, encore à peine formée, qui ferait peser son choix vers l’action plutôt que l’abandon.

Effleurement de renaissance et décision durable

Le matin où elle prit sa décision, Elise se surprit à écouter le silence comme on écoute une musique qui revient après l’absence. La pluie de la veille avait nettoyé la ville ; sur les vitres de l’atelier communautaire, des perles d’eau captaient la lumière et la dispersaient en menus éclats. Elle posa sa main sur sa vieille trousse de couture, sentit sous ses doigts le métal froid des ciseaux et la douceur du fil encore roulé, et comprit que rester spectatrice ne suffirait plus.

« Je veux m’inscrire au projet, » murmura-t-elle à Claire, qui l’accompagnait comme toujours mais plus légère, plus sûre de laisser maintenant l’espace nécessaire à son amie. Claire partagea un sourire qui n’était ni soulagé ni triomphant : c’était le sourire de quelqu’un qui voit une main se déposer sur la barre d’un navire et savoir qu’elle tient bon.

La formalité de la signature dans le petit bureau de l’association fut à la fois banale et solennelle. Un bénévole lui tendit un formulaire, un stylo ; Elise hésita, le stylo dans la paume comme si c’était le levier d’un destin. « Quel rôle vous intéresse ? » demanda-t-il. « Celui où je peux être utile, » répondit-elle, et sa voix, bien que calme, portait une détermination nouvelle.

Les premiers jours furent de petits combats intérieurs : la peur d’être dépassée, l’angoisse de ne pas savoir quoi dire à des visages à peine voilés de douleur. Elle se réveillait parfois la nuit, le mot « imposture » au bord des lèvres, l’image de ses propres mains hésitantes. Pourtant, chaque geste qu’elle répétait — tendre une aiguille, montrer comment recoller un coin de photo — cimentait un peu plus sa confiance. L’utilité, pensa-t-elle, ne réside pas dans la grandeur des actes mais dans la lente persistance des petites choses.

Le premier atelier qu’elle anima fut dédié à la réparation d’images et à la confection d’ailes de papier. Les participants vinrent avec des objets qui semblaient raconter chacun une histoire interrompue : un portrait aux coins cornés, un mouchoir taché, une note pliée. Elise montra comment préparer le tissu, comment coller sans effacer, comment donner à la réparation l’élégance de l’attention. Sa voix, d’abord mesurée, trouva bientôt un rythme naturel ; ses mains, qui tremblaient à peine, se firent guides.

« Je n’y arriverai pas, » confia une femme aux cheveux grisonnants, tenant un cadre dont le verre était fêlé. Elise posa sa main sur la sienne. « On y arrive ensemble, » dit-elle, et le « ensemble » prit la texture d’une promesse tenue. La femme sourit, fragile, et revint à l’ouvrage avec un soin presque cérémonial.

Il y eut des moments d’imprévu, où l’émotion débordait et bousculait la méthode. Un jeune homme resta muet pendant l’heure entière, les poings serrés autour d’une photographie. À la fin, il releva les yeux, les lèvres pincées. « C’était… mieux que je ne pensais, » souffla-t-il. Aucune grandiloquence, seulement la gratitude simple d’avoir été regardé. Elise sentit alors, sans fioriture, la valeur de sa présence : un socle pour que d’autres se rétablissent.

Claire, de son côté, apprit à reculer avec élégance. Elle prit en charge la logistique, prêta une oreille quand il le fallait et se retira quand Elise avait besoin d’être pleinement elle-même. Leur relation se rééquilibra : d’un côté la tendresse protectrice, de l’autre l’autonomie retrouvée. Les tensions qui naguère creusaient des sillons entre elles se refermèrent peu à peu, remplacées par un respect mutuel qui n’avait plus besoin d’être exprimé à chaque instant.

Un après-midi, alors que la lumière traversait les hautes fenêtres et dessinait des particules de poussière qui flottaient comme des ailes, Elise mit une voile de papier réparée sur un fil. Une petite fille, venue avec sa mère, la regarda fixer l’objet. « Vous l’avez fait ? » demanda-t-elle. Elise acquiesça, et le visage de l’enfant s’illumina comme si l’on venait de lui redonner la clé d’un secret. Ce sourire, simple et direct, fit fondre quelque chose qui était resté longtemps figé en elle.

La transformation dont elle avait rêvé n’était pas une métamorphose soudaine mais un effleurement, un alignement jour après jour entre ses gestes et ses convictions. Elle comprit que redevenir espérance pour les autres renforçait sa propre fragile espérance. Lorsqu’un homme apporta une vieille photo, déchirée en deux, et qu’elle l’aida à recoller les morceaux, elle vit dans ses yeux la reconnaissance d’une seconde chance — non seulement pour l’objet, mais pour la personne qui le tenait.

La peur de ne pas être à la hauteur persistait encore à l’arrière-plan, parfois comme une ombre au crépuscule de ses certitudes. Mais elle apprit à l’accueillir sans la laisser gouverner. « J’ai eu peur aussi, » avoua-t-elle un soir à Claire, en rangant la trousse de couture. « Mais j’ai vu des mains se lever quand il le fallait. J’ai vu des sourires revenir. » Claire posa sa main sur la sienne, puis la retira pour qu’Elise puisse finir. Il y avait dans ce geste une reconnaissance silencieuse : Elise n’était plus seulement celle qu’on soutenait, elle devenait celle qui soutient.

Avant de quitter l’atelier ce soir-là, Elise composa une série d’ailes en papier qu’elle rangea dans sa besace. Elles n’étaient pas destinées à rester des objets ; elles devaient devenir le cœur d’un petit événement, une exposition modeste où seraient montrés les objets réparés et les histoires liées. L’idée germa sans bruit, comme une promesse. Elle sentit alors une inspiration mêlée d’une détermination calme : la redécouverte de l’espoir, pensa-t-elle, n’est pas une délivrance miraculeuse mais le choix quotidien de continuer à tendre la main.

En fermant la porte de l’atelier, elle jeta un dernier regard au couloir éclairé. Des visages se retournaient vers elle, confiants. Elle marcha aux côtés de Claire, plus légère que depuis longtemps, avec la certitude tranquille que les semaines à venir demanderaient patience et persévérance — et la promesse que ce qu’elle offrait, même modeste, ferait trembler la nappe sombre qui avait recouvert tant de vies. Demain, pensa-t-elle, nous finirons de préparer l’exposition. Pour l’instant, elle laissa derrière elle l’odeur du papier et du fil, et la sensation d’avoir, pour la première fois depuis longtemps, accompli quelque chose qui valait d’être gardé.

Les ailes de l’espoir enfin révélées

La salle bruissait doucement, comme une chape de soie froissée : pas de musique imposante, seulement des conversations basses, des rires retenus, le froissement du papier. Les objets réparés occupaient l’espace avec une dignité tranquille — photos recousues, horloges recollées, tasses aux anses recimentées — et, suspendues comme des phares fragiles, les ailes en papier diffusaient une lumière tamisée. Elise se tenait près de la porte, la paume contre le mur encore tiède du soir, et sentit pour la première fois depuis longtemps une chaleur qui ne venait pas seulement de l’applaudissement des autres.

Un souvenir la traversa, net comme une coupure guérie : la main qui tenait mal une photo brisée, les morceaux tombant comme des fragments d’un ciel effondré. Elle se remémora la nuit où elle avait ramassé un moineau blessé sur le rebord de sa fenêtre, la façon dont ses mains avaient su, sans réfléchir, envelopper l’oiseau pour le protéger. Ces gestes minuscules avaient entamé un long chantier intime. Ce soir, ces mêmes mains guidaient une paire d’ailes pour qu’elles pendent droites et fières au-dessus d’une table où les visiteurs murmureraient leur approbation.

« Regarde comme elles prennent la lumière, » dit Claire en lui serrant l’épaule, le sourire large et sans ostentation. Son regard était plein de fierté, mais il y avait aussi dans sa voix la reconnaissance que ce qui se voyait ici était le résultat de jours sombres traversés ensemble.

« Elles ne sont pas parfaites, » répondit Elise, en suivant du doigt une cicatrice de colle sur le papier. « Et je ne le suis pas non plus. » Sa phrase n’était ni plainte ni confession dramatique : c’était une constatation posée, comme on observe les saisons. Autour d’elles, un visiteur s’approcha pour toucher, plus respectueux qu’envieux, et murmura : « C’est beau, comme si chaque réparation racontait une histoire. »

La salle se fit un instant plus compacte, pleine d’attention. Elise pensa aux sessions du groupe, aux silences qu’elle avait appris à occuper sans se perdre, aux gestes techniques qu’Emilie lui avait enseignés pour recoudre des bords effilochés. Elle se souvint aussi de la rechute, des jours pluvieux où un simple souffle de vent ravivait la douleur. Toutes ces pièces, pensa-t-elle, formaient désormais un puzzle moins écrasant : la blessure restait, mais n’était plus l’unique image.

Un enfant passa devant les ailes, les yeux grands, et demanda si l’une d’elles pouvait lui appartenir. Elise se baissa sans hésiter, prit la plus petite et la lui donna. « Pour que tu te souviennes que même ce qui est fragile peut voler, » dit-elle. La gratitude de l’enfant, simple et entière, déposa quelque chose de léger au creux de sa poitrine. Ce geste — si petit — eut la saveur d’une promesse tenue.

Des voisins vinrent, des anciens du quartier, quelques personnes du projet, des visages qui avaient vu Elise trébucher et revenir. Chacun racontait une histoire : comment un objet réparé avait retrouvé sa place, comment un souvenir malmené avait repris couleur. Les ailes devinrent le point de convergence de ces récits, signifiant tour à tour protection, liberté, fragilité, résistance. Elles étaient devenues, pour la communauté, un symbole tangible que la réparation est possible.

« Tu as organisé tout ça toute seule ? » demanda Madame Laurent, en posant une main chaude sur l’avant-bras d’Elise. La femme était d’un âge qui connaissait la patience des choses. Elise haussa les épaules, un sourire mesuré éclairant son visage.

« Pas toute seule, » corrigea-t-elle. « Avec des mains tendues. Avec des petits choix quotidiens. » Elle pensa à Claire assise dans la nuit, à Emilie prêtant ses aiguilles, aux visages du groupe qui avaient appris à dire des mots sans bruit. L’espoir retrouvé, comprit-elle, n’était pas un éclair soudain qui efface la nuit ; c’était l’empilement régulier de gestes modestes.

Plus tard, alors que la lumière du dehors se faisait plus douce et que les lampes suspendues baignaient les ailes d’un or presque sacré, Elise revint, un instant, sur le chemin parcouru. La femme qu’elle était autrefois eût peut-être espéré une délivrance spectaculaire : une sortie triomphale vers un ailleurs. À présent, elle acceptait que la lumière soit moins une destination qu’une manière nouvelle d’habiter les jours — une manière de poser sa main sur le monde sans craindre qu’il glisse.

Un homme la remercia en déposant un petit paquet sur la table d’accueil : un carnet où étaient consignés, au fil des ateliers, des messages laissés par les participants. Elise feuilleta les pages. Il y avait des remerciements, des confessions, des croquis, quelques traits de colère aussi, puis des phrases de calme. Elle lut : « Chaque matin, je recouds une petite chose et la vie reprend. » La phrase résonna en elle comme une clé.

« Ce n’est pas que la douleur a disparu, » murmura Elise, lorsqu’un moment de silence la prit, comme une respiration avant la reprise. « C’est que je l’accepte comme une partie de mon histoire, sans la laisser décider de mon horizon. » Claire lui prit la main, et dans ce contact simple, il n’y eut ni pitié ni spectacle, seulement la reconnaissance d’un chemin partagé.

Alors que les derniers visiteurs s’éloignaient, que la nuit étendait son voile et que les ailes continuaient de flotter doucement au-dessus des tables, Elise se posta au centre de la salle, regardant la pièce comme on contemple une maison dans laquelle on vient enfin de poser des meubles. Elle sentit en elle une détermination calme : continuer, chaque jour, à choisir la réparation plutôt que l’abandon, à offrir des gestes recomposés plutôt que de garder tout pour soi.

La lumière, cette nuit-là, n’annonçait pas une fin mais une manière nouvelle d’être — ni triomphale, ni naïve, simplement résolue. Elise posa la main sur une aile en papier, fraîchement collée, et se surprit à sourire sans retenue. Derrière ce sourire, l’espoir n’était plus une promesse lointaine ; il était fait de fil, de colle, de mots et de mains qui se donnent.

Dans le silence qui suivit, elle laissa son regard glisser vers la fenêtre où la ville poursuivait sa respiration. Les ailes balançaient doucement, projetant des ombres délicates sur le mur. Elle savait que demain il y aurait de nouvelles peurs, de nouvelles fatigues, peut-être d’autres chutes, mais elle avait appris à se relever. Et tandis que la lumière se retirait, elle resta, au seuil de la nuit, certaine d’une chose : l’espérance se reconstruit pas à pas, et elle s’apprêtait, encore et toujours, à poser les siennes.

Cette œuvre émotive nous rappelle qu’après la tempête, il y a toujours une promesse d’espoir. N’hésitez pas à consulter d’autres compositions de notre auteur pour poursuivre cette exploration de la condition humaine.

- Genre littéraires: Drame

- Thèmes: espoir, résilience, transformation personnelle

- Émotions évoquées:espoir, tristesse, inspiration, détermination

- Message de l’histoire: La redécouverte de l’espoir est possible même après les moments les plus sombres.