Et si un simple cahier manuscrit pouvait réveiller les fantômes d’une ville entière ?

À Bréhel, un archiviste méthodique met la main sur un carnet oublié, rempli de cartes anciennes et de récits fragmentés. Ce qui semblait n’être qu’un objet poussiéreux devient la clé d’une enquête intime et collective, révélant des vérités enfouies, des tensions familiales, et des souvenirs que la mer elle-même semblait protéger.

Chapitre 1 : Les Archives et la Marée

Bréhel avait la constance des marées et la mémoire des quais. Dans ces années où l’internet prenait des allures de carte fragile et où l’encre tenait encore le monde, les archives municipales étaient pour Éloi Marchand une seconde maison, un lieu où chaque boîte de carton portait la respiration ralentie d’une vie passée. Il s’y rendait tôt, avant que la ville ne se réveille tout à fait, lorsque le port n’était qu’une silhouette humide bordée de voiles sombres et de filets. Les rues pavées exhalaient un sel ancien qui collait aux semelles et aux lèvres, et les néons des boutiques allumaient des tâches bleutées sur les murs moussus. Éloi avait appris à décomposer ces aubes en gestes : ouvrir la porte, allumer la lampe à l’étage des registres, sortir les gants, poser les dossiers comme on aligne des pierres précieuses. Il était méticuleux par profession et par tempérament ; l’archive était pour lui un monde où l’ordre empêchait la disparition totale, où la trace écrite était une ligne de vie.

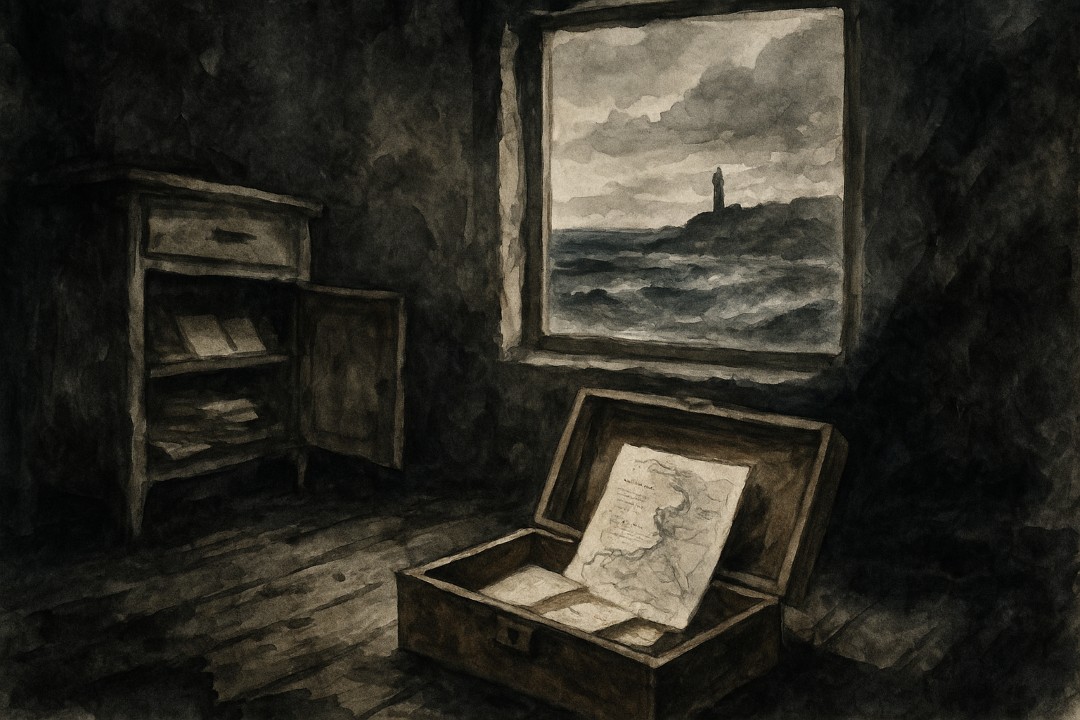

Ce matin-là, le vent poussait des nuages lourds et la mer grondait comme une bête préoccupée. Éloi fouillait des cartons de correspondances administratives datant d’une époque où Bréhel pensait encore pouvoir se suffire de ses murs et de ses quais. Il classait, il notait, il plaçait des signets ; ses doigts connaissaient la granularité du papier comme d’autres connaissent la texture du bois de leur canot. Au fond d’une chemise non cotée, entre un registre de permis et une liasse de notes sur la reconstruction d’une jetée, il trouva un cahier relié de cuir usé. La couverture ne portait ni titre ni nom, seulement des traces d’embruns et une petite tache brune du côté du dos. Lorsqu’il l’ouvrit, il sentit la même émotion contenue qu’on éprouve au moment de soulever un couvercle et d’apercevoir un objet longtemps oublié : des pages griffonnées, des esquisses, des cartes dessinées au trait, des fragments de phrases comme des coquillages brisés.

Les premières lignes ne tenaient ni d’un registre administratif ni d’une chronique : elles avaient la discrétion de la confidence et la précision d’une cartographie morale. On lisait des descriptions de ruelles, des noms de maisons oubliées, des repères qui n’appartenaient qu’à ceux qui habitaient la ville par le sentiment plutôt que par l’adresse. Il y eut des passages presque poétiques, d’autres d’une sécheresse volontaire qui semblait vouloir protéger une vérité. Éloi sentit, en parcourant ces mots, une sorte de vertige doux. Ce manuscrit ne retrouvait pas seulement des lieux physiques ; il ramenait à la surface des lieux intimes, invisibles, où se déposaient les silences et les disparitions.

Il y avait des cartes dessinées à main levée, qui redessinaient Bréhel à travers ce que l’on oubliait : les ruelles où l’on se tenait au secret, les bancs où l’on attendait des retours qui ne venaient pas, un escalier qui menait à une cave habitée par l’odeur d’encre et de varech. Ces notations citaient des noms épars, des fragments d’événements qui, pour Éloi, sonnaient comme des indices. Il était habité d’une discipline professionnelle qui lui interdisait les précipitations, et cependant il ressentit le besoin de protéger ce cahier comme s’il avait trouvé un animal blessé. Il le glissa dans son manteau, sous sa vieille écharpe, regarda autour de lui pour s’assurer qu’aucune autre main ne s’approchait et referma la porte du dépôt.

Le retour en ville se fit sous un ciel qui se déchirait d’une pluie fine. Les pavés miroitaient, et la ville semblait respirer en synchronie avec son cœur. Éloi marcha lentement, le cahier serré contre le torse, et il crut entendre la mer répondre à sa découverte : un grondement plus bas que la normale, comme un secret gelé qui se libère en rumeurs. Les odeurs se mêlaient — l’encre, le varech, l’huile de lampe — et formaient une sorte d’arôme testimonial qui emplissait ses narines. Il pensa à sa fille, Claire, dont la distance avait laissé dans sa maison un vide que les horaires et les papiers n’avaient pas comblé. Il songea aussi à Augustin, ce nom qu’il connaissait de réputation et dont la silhouette posthume hantait parfois les conversations des plus anciens. Qui pouvait être l’auteur de ces pages ? Un érudit clandestin, un témoin honteux, un simple homme qui avait voulu sauver des souvenirs d’une ville qui, comme toutes les villes, avait choisi d’oublier certaines choses pour continuer d’exister.

La journée s’étira comme une feuille d’algue : Éloi classa d’abord le cahier dans son esprit, puis dans un tiroir de son bureau, en prenant la précaution d’y inscrire son entrée dans le registre de consultation. Les heures de travail passèrent ; cependant le cahier revenait sans cesse à son attention, comme une ampoule vacillante sur laquelle il revenait en pensée. Le soir, il rentra chez lui, dans son appartement surplombant le port, où les volets grinçaient et où la montre de poche héritée — qu’il gardait sur la table — sonnait les heures avec une régularité qui lui était rassurante. Il posa le cahier sur la table, retira ses lunettes, but un café trop fort et ouvrit de nouveau la première page.

La mer, cette nuit-là, parla d’une voix plus insistante. Depuis sa fenêtre, Éloi écouta la rumeur des vagues, capta le battement sourd qui semblait dessiner des phrases sous la pluie. Il tourna les pages ; des annotations en marge apparaissaient ici et là, comme des doigts qui essaieraient de combler des lacunes. Une seule chose lui paraissait certaine : ce carnet allait déranger des habitudes, il allait ouvrir des fissures dans la pierre tranquille de Bréhel. Éloi, archiviste dévoué à l’ordre du passé, sentait aussi qu’il se trouvait sur le seuil d’une enquête privée, d’une quête pour réconcilier des mémoires. Il referma le cahier à contrecœur, plaça la montre de poche au-dessus comme pour sceller un pacte entre le temps et la mémoire, et s’endormit au bruit d’une mer qui respirait comme si elle relisait, à haute voix, ce qu’il venait de découvrir.

Chapitre 2 : Portraits Peints et Fenêtres Ouvertes

Marianne Ledoux tenait son atelier comme d’autres tiennent une chambre secrète : sans serrure apparente mais avec des portes toujours entrouvertes pour la mer. Sa boutique-atelier, à l’aplomb d’une ruelle que le vent aimait frapper, était un chaos domestique organisé ; toiles empilées, tubes de peinture aplatis comme des coquillages, chiffons humide d’odeur de térébenthine. Lorsqu’Éloi, cahier serré contre lui, frappa et entra, l’atelier exhala la même senteur marine qu’il portait depuis l’archive. Marianne leva les yeux, ses mains tachées de bleu et d’ocre, ses yeux verts perçant la pénombre — un regard qui, parce qu’il cherchait la vérité dans la matière, ne laissait rien indifférent.

« Tu as l’air d’avoir trouvé quelque chose qui t’appartient à demi », dit-elle sans détour, comme s’ils partageaient déjà des confidences anciennes.

Éloi posa le cahier sur une table couverte de croquis. Marianne effleura la couverture, fit tourner la lanière entre ses doigts, puis ouvrit un coin pour lire une phrase. Les toiles autour d’eux semblaient se tendre, écouter. La proposition de Marianne fut immédiate : elle voyait dans ces pages des tableaux en germe et proposa à Éloi d’interpréter les cartes et les fragments comme des paysages à peindre. Pour elle, la mémoire n’était pas une armoire mais un atelier : on la touchait, on la transformait, on la blessait parfois pour mieux la faire parler.

La conversation qui suivit fut un échange de points de vue sur la nature du souvenir. Éloi, archiviste, défendit la nécessité de conserver, de figer la chronologie ; Marianne répliqua que figer revenait souvent à trahir, à priver la mémoire de son souffle. Elle parlait avec la brusquerie des artistes qui ont appris à dire la vérité pour ne pas ternir l’intensité des choses. « Tes registres gardent la forme », dit-elle, « mais tu oublies l’odeur, la vibration. Il faut peindre ce que l’archive ne peut contenir : le vertige d’un quai, la fatigue d’une lumière. »

Ils parcoururent ensemble les pages du cahier. Marianne fut attirée par les cartes où l’on reconnaissait, sous un trait vagabond, l’angle d’une maison, l’emplacement d’une fenêtre, l’ombre d’un escalier. « Regarde », murmura-t-elle, et pointa un détail qu’Éloi avait négligé : un signe graphique associé à une façade décrépie, un trait plus appuyé comme une blessure. Ses doigts restèrent un instant sur l’esquisse ; comme si le simple contact allait éveiller l’image. L’atelier se transforma en tribunal de la mémoire. Ils découvraient, côte à côte, des souvenirs comme on découvre des fossiles : sans en connaître d’emblée la nature exacte, mais convaincus qu’ils étaient importants.

Marianne proposa une expédition : la maison indiquée sur la carte était, disait-elle, peinte ailleurs, sur l’une de ses toiles, sous un ciel d’orage infini. Elle y voyait une possibilité de confrontation : transposer la trace écrite en épreuve visuelle, puis laisser les habitants répondre. Pour Éloi, habitué à la discrétion des livres, cette bravade était une épreuve ; il savait que certaines fenêtres ouvertes pouvaient réveiller des blessures. Pourtant, l’atelier de Marianne possédait la vérité d’un lieu qui n’imposait pas l’autorité, seulement la provocation. Il accepta, avec cette hésitation qui appartient à ceux qui balancent entre le devoir et le désir.

Ils parlèrent aussi de la façon dont l’art pouvait être témoin. Marianne raconta une toile qu’elle n’avait encore montrée à personne : une mer peinte comme une muqueuse violacée, où l’angoisse devenait beauté parce qu’elle était dite. Elle confia qu’elle peignait la mer comme on avoue une douleur — non pour s’en débarrasser, mais pour la rendre visible. Éloi écoutait, son regard revenant au cahier, comme s’il distinguait des concordances entre les fragments et les toiles de Marianne. Dans un coin de l’atelier, une lettre pliée, jaunie, laissait entrevoir un nom qui revenait dans le manuscrit. Le simple rapprochement de ce nom et d’un trait de pinceau leur donnait une piste intoxicante.

Avant de partir, Marianne prit une décision intime et pratique : ils iraient voir la maison le lendemain. « Les images ont des oreilles », dit-elle, « elles entendent des choses que tes registres n’entendent pas. » Éloi hocha la tête, sentant que ce pacte était un commencement de voyage. Il quitta l’atelier, le cahier à la main, tandis que Marianne se remettait à son travail, ses pinceaux traçant une côte confuse qui semblait se recomposer à chaque geste.

En sortant, Éloi eut la sensation que Bréhel s’était ouvert comme une fenêtre : ce qui jusque-là était écrit en marge allait devenir centre. La ville, par petites touches, révélait une géographie intime que seul l’art pouvait rendre sensible. La coopération improbable entre l’archiviste et la peintre promettait une enquête faite autant d’archives que d’impressions ; une enquête où la vérité ne se mesurerait pas seulement aux dates mais aux couleurs. Sur le quai, le vent peignait les voiles d’une lumière sale ; au loin, la mer poussait un soupir. Éloi savait désormais que la découverte du cahier était une pierre jetée dans l’eau : le cercle des ondes toucherait d’autres rives, d’autres mémoires.

Chapitre 3 : Le Gardien et sa Lampe

Le phare d’Anatole Rey se dressait à la marge de Bréhel comme une mémoire verticale. On le voyait, par temps clair, comme un doigt blanc pointant vers l’horizon ; par temps de bruine et de tempête, il devenait un tambour de pierre, émettant des battements réguliers qui soutenaient la respiration de la côte. Anatole avait été gardien de cet édifice pendant plus de quarante ans ; son corps connaissait la courbe des escaliers comme d’autres connaissent la route de leur enfance. Les habitants parlaient de lui à voix basse, avec la déférence qu’on réserve aux hommes qui tiennent un secret dans leurs mains. Sa parole était mesurée, ses gestes précis, et ses poches toujours pleines d’objets qui semblaient parler d’un temps où l’on conservait les choses plutôt que de les publier.

Éloi et Marianne montèrent au phare dans un ciel de plomb, le cahier dans un sac protecteur. Le trajet, par le sentier qui longeait la falaise, prit une allure de procession. Les hautes herbes claquaient sous le vent et le sol exhalait une odeur d’algues et de rouille. La silhouette d’Anatole se dessina dans l’encadrement de la porte, comme si la maison elle-même le portait. Il les accueillit sans empressement, poussa un banc usé de la main pour faire place et invita à s’asseoir. Ses yeux bleu pâle, vitreux et scrutateurs, sondèrent le cahier comme un marin scruterait le ciel à la recherche d’un signe.

Les confidences d’Anatole eurent la forme d’objets et de courtes phrases. Il sortit d’une boîte une clé dont les dents avaient été limées par le temps ; il présenta un morceau de corde, une photographie effacée. Chaque objet était comme un petit récit : la clé venait d’une armoire dont la serrure avait résisté à la mer, le morceau de corde avait des traces d’usure qui évoquaient des gestes rituels, la photographie portait comme une brûlure qui effaçait le visage d’un homme. Anatole raconta, d’une voix qui craquait parfois, une disparition vieille de vingt ans — une absence dont le village avait parlé à voix basse, puis comme si l’on avait convenu d’un oubli collectif. Il n’offrait pas d’explications faciles, mais il laissa filtrer des indices : une dispute dans une maison, une porte claquée, une décision prise sous l’effet d’une peur domestique.

« On a fait des choix », dit-il enfin, comme si la phrase pesait le poids du monde. « On a choisi de laisser certaines choses comme elles étaient, pour ne pas réveiller d’autres tempêtes. »

Éloi sentit la précision de l’aveu ; il sut que le manuscrit appartenait à ce cercle qui avait voulu protéger la mémoire consciente en sacrifiant d’autres mémoires. Anatole avait été, dans le meilleur sens du terme, un archiviste de gestes : il avait retenu ce qui, selon lui, devait être retenu, et laissé partir le reste. Le gardien confia une histoire de famille, des rivalités anciennes, une liaison malheureuse ; ses mots étaient courts, mais ils ouvraient des brèches. Il évoqua aussi l’idée d’un carnet caché, placé à un endroit où l’on croyait qu’aucun œil ne viendrait chercher.

La discussion tourna autour de la maison figurant sur une des cartes du cahier. Anatole admit connaître les lieux, mais parla avec circonspection. Il désigna un banc près d’une fenêtre qui dominait la mer ; il révéla la présence d’une petite annexe au sol d’où, autrefois, l’on entendait une machine d’écriture. « On écrivait là, la nuit », murmura-t-il. « Pas pour être lu. Pour ne pas perdre le fil. » Ces confidences firent chuter le peu de retenue qu’Éloi conservait autour de son tempérament réservé. Il sentit l’urgence de la compréhension : le cahier n’était pas l’œuvre d’un simple rêveur, mais d’une communauté de témoins qui avaient choisi de caches partielles.

Anatole ne se contenta pas de paroles ; il montra un carnet aux pages cornées, écrit de sa propre main, dans lequel il consignait les noms et les dates qu’il avait choisis de ne pas rendre publics. Les annotations, brèves et laconiques, confirmaient la présence d’un cercle de mémoire informel. Le gardien admit encore une chose : la nécessité — autrefois — d’effacer certains éléments pour protéger des personnes. Chacun de ses gestes indiquait le poids d’une responsabilité ancienne. Il portait encore sur lui la casquette de capitaine fatiguée, comme une armure devenue confortable, et son canif paraissait l’outil d’un homme qui savait réparer autant qu’effacer.

La conversation se termina par un silence qui ressemblait à une marée basse : beaucoup avait été dit, mais beaucoup restait dans l’ombre. Éloi et Marianne quittèrent le phare avec un sentiment partagé de complicité et d’appréhension. Ils comprenaient que la ville s’était organisée autour d’amnésies choisies, que certaines vérités avaient été recouvertes soigneusement pour permettre à la vie collective de continuer. La présence d’Anatole leur apprit que la mémoire pouvait être gérée comme un feu : trop d’étincelles brûlaient, trop d’obscurité laissait l’air vicié.

Sur le chemin du retour, Éloi observa le phare s’éloigner ; sa silhouette émettait une lueur régulière qui faisait comme une ponctuation dans la brume. Il pensa à ces gens qui avaient retenu et protégé, et à ceux qui, en faisant cela, avaient aussi condamné d’autres voix au silence. Le cahier, désormais, n’était plus seulement une découverte : il devenait un lieu de décision, un objet capable de transformer l’équilibre délicat entre préserver et révéler. La mer roulait, indifférente et immense, et dans le claquement des vagues, Éloi entendit la promesse d’autres révélations.

Chapitre 4 : Pages Déchirées et Visages Oublieux

Le cahier gardait des blessures apparentes : des pages arrachées laissaient des béances noires comme des cicatrices. Éloi, revenu à son bureau, posa le carnet sur la table et entreprit un examen méthodique. Les annotations en marge semblaient répondre à des silences : des noms barrés, des dates incompletes, des flèches qui partaient vers des mots effacés. Il comprit que ce n’était pas seulement un document mais une série d’interventions successives, peut-être de mains différentes, comme lorsqu’on colle des pansements sur une plaie ancienne. Cette constatation ébranla sa première impression d’un texte unique ; il y voyait maintenant la trace d’une communauté ayant travaillé la mémoire comme on raccommode une toile.

Éloi décida d’essayer d’identifier les pages manquantes : il chercha les correspondances dans les archives, recensa les noms, consulta les listes de recensement, et, avec la patience qu’on lui connaissait, établit une carte provisoire. Il trouva des indices ténus : une adresse obsolète, un numéro de téléphone décroché depuis longtemps, une mention dans un journal local qui parlait d’une disparition sans drame un peu trop sobrement. Chaque découverte ouvrait une porte qui restait entrebâillée.

Il tenta de contacter les descendants d’Augustin Salvayre, nom qui revenait comme une autre présence dans le cahier. Les réponses furent rares et parfois hostiles : une porte claquée, un refus poli, des lettres où l’on demandait de laisser le passé en paix. La prudence d’Éloi rencontra la méfiance des familles. Ces réactions lui apprirent que la mémoire collective n’était pas seulement fragile : elle était parfois un territoire scrupuleusement délimité.

Claire, sa fille, qui étudiait les lettres et se débattaient avec ses propres questions d’identité, se montra intéressée. Leur relation jusque-là avait été faite d’accidents et de silences ; il y avait entre eux une distance que le temps et les regrets n’avaient pas comblée. Mais la curiosité de Claire, plus vive et plus audacieuse que la sienne, vint comme un courant d’air. Elle lui proposa son aide pour retracer la généalogie de l’auteur présumé : elle connaissait des méthodes, fréquentait des archives universitaires, et sa jeunesse donnait une impulsion que la prudence d’Éloi n’osait plus offrir seule.

Ils établirent des listes, comparèrent des signatures, consultèrent des photographies. La recherche devint presque un exercice d’archéologie familiale : chaque nom retrouvé était un visage potentiel, chaque adresse un fragment de décor. Éloi partagea avec sa fille un déjeuner tardif où la conversation, d’abord hésitante, prit la tournure d’une confidence. Il évoqua la femme qu’il avait aimée, les raisons de la rupture, la difficulté d’exprimer la douleur quand on croit la consigner dans des archives. Claire répondit, avec la franchise parfois tranchante propre à la jeunesse, qu’elle ne cherchait pas à accuser mais à comprendre. Cette précision allégea la tension. Ils parlèrent longuement, non pour se convaincre, mais pour établir une nouvelle cartographie de leur relation.

L’enquête remua des choses que plusieurs avaient tenté de fixer par omission. Certains voisins se souvenaient d’événements confus ; d’autres niaient toute capacité à se rappeler. Des visages apparaissaient dans les photos et semblaient vouloir se dérober. Dans une maison où ils allaient pour questionner, l’accueil fut courtois mais distant : la femme à la porte prétendit que les souvenirs étaient tels qu’ils devaient rester, que compulser le passé serait le réveiller pour rien. Un autre ancien, en revanche, laissa s’échapper une phrase comme un regret : « Nous avons tous rangé certaines affaires au grenier et fermé la porte. » Ces paroles, simples et lourdes, témoignaient d’une volonté collective de ne pas nommer certaines douleurs.

Au fil des jours, Éloi sentit son rôle se transformer : il n’était plus un simple dépositaire de documents, il devenait un passeur de mémoire capable de convoquer des voix oubliées. Cela provoqua en lui un conflit moral : jusqu’où aller pour exhumer des vérités ? A quel prix réveiller des souvenirs qui avaient protégé des vies ? Ces questions le tenaillaient, et parfois, la nuit, il relisait une page du cahier pour s’assurer qu’il ne se trompait pas de démarche.

Un soir, en classant des papiers trouvés dans une boîte du grenier d’une maison abandonnée, ils mirent la main sur une lettre pliée, écrite d’une main ferme et tremblante à la fois. La lettre, brûlée sur un coin, contenait des phrases haletantes évoquant une trahison et la peur de parler. Les mots laissaient entendre que certains avaient choisi de modifier la version officielle des événements pour protéger l’honneur d’un nom. Cette découverte réoriente la quête : les silences n’étaient pas des oublis naturels, mais des constructions actives. Éloi sut que la route serait longue, pénétrée de résistance et d’orgueil. Mais il sentit aussi que, en refusant d’effacer, il offrait peut-être à Bréhel la possibilité d’une mémoire plus honnête.

La recherche accumulait ainsi des visages et des zones blanches. Éloi et Claire, malgré leurs tensions, formaient un tandem qui mêlait expérience et fougue. Ils comprirent que la vérité n’était pas un trésor linéaire mais une matière composite, faite d’absence, de mensonge pieux et de remords. Et dans ce paysage, le cahier restait au centre comme une table d’opération : il nécessitait des gestes précis, une main steady et beaucoup de prudence.

Chapitre 5 : Une Maison, Une Carte, Une Oubliée

La maison indiquée par le manuscrit se dressait en marge du village, les volets clos comme des yeux fatigués. Elle avait connu des jours meilleurs : les tuiles étaient effritées, les volets vermoulus gardaient des traces d’un blanc autrefois net, et la porte, mal ajustée, laissait passer l’air salin. Lorsqu’Éloi, Marianne et Claire approchèrent, une odeur de sel et de poussière monta vers eux, mêlée à un relent de vieux papiers et d’huile. Le lieu semblait figé dans un entre-deux temporel, comme si quelqu’un avait voulu arrêter la mécanique du monde en laissant tout en plan.

Ils poussèrent la porte avec précaution et entrèrent dans un vestibule frappé d’ombre. Chaque pas soulevait des particules qui dansaient dans un rayon de lumière raidie par les fissures des volets. La maison était un collage de souvenirs : des meubles couverts de draps jaunis, des cadres vides, une commode dont un tiroir restait entrouvert. Le silence y régnait comme une loi. Dans une pièce à l’arrière, dont la fenêtre donnait sur un patch de jardin où quelques plantes survivaient encore, ils découvrirent un meuble embusqué derrière une armoire. Tira doucement, Éloi révéla un compartiment caché. Les battements de son cœur tinrent compagnie à la respiration de la maison.

Le compartiment contenait des lettres liées par un ruban écorné, des photographies retravaillées à la main et surtout un plan ancien de Bréhel. Ce plan n’était pas seulement topographique ; il était chargé d’annotations, de codes, de petites croix indiquant des lieux qu’on dirait des sanctuaires de mémoire. Les lettres, parfois froissées, portaient les marques d’une écriture nerveuse ; certaines évoquaient des départs, d’autres des compromissions. Ils trouvèrent aussi un carnet intime, plus petit que le cahier découvert à l’archive, où l’on lisait des pages sur la manière d’enterrer un souvenir sans l’effacer totalement. Ces documents redessinaient la topographie émotionnelle de la ville : certains lieux devenaient des points de douleur, d’autres des lieux de recueillement secret.

Marianne, les mains légèrement tremblantes, prit des photographies et les comparait aux esquisses du cahier. Elle reconnut un angle de mur, une jardinière, un motif de papier peint qu’elle avait peint autrefois sans savoir la signification qu’il portait. Ces concordances rendaient la ville plus dense et plus transparente à la fois. Claire, qui avait le carnet à la main, lut à voix basse un passage qui parlait d’aveux nocturnes et de la nécessité de préserver la réputation d’un nom à tout prix. Les mots ouverts comme des portes claquèrent dans le silence. Éloi sentit une colère sourde, non pas dirigée contre des personnes mais contre l’idée que l’on pût décider de quel souvenir méritait d’exister.

La découverte attira l’attention de voisins qui virent d’un mauvais œil l’entrée de trois silhouettes dans une maison qui, pour beaucoup, était devenu un vestige du passé. Certains vinrent s’enquérir sous prétexte d’inquiétude ; d’autres regardèrent depuis la rue avec un mélange de curiosité et d’hostilité. La fouille devint une scène publique, une perte de l’intimité que les habitants avaient cultivée. Un homme âgé, qui avait connu la famille propriétaire, s’approcha et déclara d’un ton sec : « On a décidé de garder cela pour nous. » Sa voix trahissait la résistance d’une communauté qui avait choisi l’oubli comme rempart.

Pourtant, d’autres réactions furent de nature différente : une femme, au coin de la rue, confia qu’elle avait toujours senti un vide dans sa mémoire depuis la disparition mentionnée dans le carnet ; une jeune fille parla des rumeurs qu’on chuchotait ici et là. Les approches étaient contradictoires, et chaque témoignage apportait une couleur nouvelle au tableau. Éloi comprit que la maison abritait des strates de mémoire dont l’exhumation risquait à la fois de blesser et de guérir.

Ils décidèrent de cataloguer ce qu’ils avaient trouvé, de numériser les lettres pour en conserver la trace et de protéger physiquement les documents. L’acte de mettre en lumière ces objets devenait, paradoxalement, un geste de soin. Tout en classant, ils trouvèrent aussi un indice curieux : au dos d’une des photos, une petite note griffonnée indiquait un rendez-vous nocturne près d’un ancien môle, un lieu que le cahier mentionnait sans le nommer. Ce fut une révélation : l’auteur du carnet ne se contentait pas d’observer ; il participait à une cartographie de rencontres où l’on venait déposer des confessions et où l’on allait chercher des présences perdues.

La tension monta ; ils quittèrent la maison sous la pression visible de voisins intrigués. La découverte du meuble et des lettres réorientait leur enquête : elle confirmait que le manuscrit s’ancrait dans une pratique collective, dans un réseau de gestes destinés à préserver certaines choses et à masquer d’autres. Éloi eut le sentiment, en refermant la porte, d’avoir franchi une frontière : désormais, la mémoire de Bréhel n’était plus une carte silencieuse, mais un champ où se joueraient des confrontations entre oubli choisi et mémoire retrouvée.

Chapitre 6 : Conversations à la Tombée

La tombée de la nuit eut sur Bréhel la douceur d’une colère contenue. Ils allumèrent un feu de bois dans l’atelier de Marianne, non pour chasser le froid mais pour rassembler les voix. Autour de la flamme se retrouvèrent Éloi, Marianne, Anatole et, parfois, Claire qui venait et repartait selon ses horaires universitaires. Les conversations prirent la forme de confidences échangées au coin d’un feu, où la parole, brûlée à la périphérie, revenait plus franche au centre. Le crépitement des branches faisait office de ponctuation aux récits ; l’odeur de résine se mêlait à celle du varech qui persistait sur leurs vêtements.

Anatole ouvrit le bal des aveux d’une voix basse. Il raconta un choix vieux d’une trentaine d’années : lorsqu’une famille avait été prise dans un scandale potentiel, il avait opté pour la discrétion, convaincu que protéger la réputation collective valait mieux que l’exposition d’une vérité douloureuse. Sa phrase fut simple mais lourde : « J’ai fermé une porte pour ne pas laisser passer un ouragan. » Les mots tombèrent, et chacun sentit combien la décision avait pesé. Anatole confessa son regret, non pas comme une demande de pardon, mais comme une explication. Il révélait que, parfois, la loyauté se muait en silence coupable.

Marianne, qui avait longtemps peint la mer comme un linceul, parla ensuite de la source de son obsession. Elle expliqua que peindre ces vagues et ces murs enflammés d’ennui était son moyen de faire sortir ce que les mots étouffaient. Pour elle, la toile était un exorcisme et un hommage. Elle raconta la vérité d’une jeunesse qui avait assisté, impuissante, à la disparition d’un voisin, et comment l’acte de peindre l’avait sauvée d’une nuit plus noire. Sa confession n’était pas une attaque, mais une manière d’ouvrir sa blessure pour qu’elle pût cicatriser.

Éloi, poussé par la chaleur humaine et par la confiance qui se tissait, raconta lui aussi. Il parla de sa relation avec Claire, de la rupture, des mots qu’ils n’avaient pas su dire, et du sentiment profond d’avoir parfois préféré le silence par peur du remède. Il avoua sa rigidité institutionnelle, cette croyance qu’un dossier bien rangé valait mieux qu’une conversation difficile. Claire, qui écoutait, posa des questions avec une franchise qui bousculait : « Pourquoi tant de protection ? Pourquoi croire que la vérité peut uniquement nuire ? » Leur échange n’eut rien d’un règlement de comptes. Il fut une mise à nu lente, une façon de reconnaître des faiblesses et d’explorer des chemins de réparation.

Au milieu de ces confidences, une lettre découverte dans la cheminée de la maison abandonnée fut lue à voix haute. Elle contenait une réticence à pardonner mais aussi un appel à la compréhension. Les mots glissèrent entre eux comme une caravane d’ombres, tenant la promesse d’une nouvelle direction. Cette lettre réoriente la conversation : plutôt que de chercher un coupable, ils commençaient à voir l’histoire comme une succession d’actes d’humanité maladroits.

Ce soir-là, les barrières qui jusque-là avaient été tenues entre les individus se firent plus perméables. Marianne confia son désir de peindre la façade de la maison oubliée, non pour l’exposer au scandale, mais pour rendre visible ce qui avait été tu. Anatole avoua qu’il avait parfois détruit des papiers pour protéger des proches, geste qu’il ne considérait plus comme nécessaire. Éloi, pour sa part, concéda que l’archive avait ses limites ; la préservation n’était pas toujours synonyme de justice. Claire proposa de réunir les documents et d’organiser une petite lecture publique, non pour exécuter la mémoire mais pour l’honorer.

Les confidences créèrent une intimité fragile et réparatrice. On sentit naître entre eux une confiance qui n’était pas aveugle mais travaillée, comme le fil d’une couture. Ils prirent des décisions modestes mais déterminantes : protéger certains noms le temps nécessaire, publier des extraits anonymisés pour que la vérité pèse moins comme une condamnation que comme une reconnaissance. La discussion était animée par la conscience que chaque geste devait être mesuré, respectueux des vivants et des morts.

Au matin, après une nuit de remises en ordre et de pensées allumées, ils trouvèrent dans la bûche consumée un billet, tombé d’une poche obscure. Sur ce papier, une adresse incomplète et une date. L’indice ouvrait une nouvelle porte. Le trio — bientôt quatuor — se trouva donc engagé sur une route où la mémoire ne se contenterait plus d’être rangée, mais serait travaillée, discutée, confrontée. Ils n’ignoraient pas les risques ; ils acceptaient cependant la nécessité d’un geste commun.

La ville paraissait, désormais, moins faite de pierres mortes que de vies en suspension. À travers la fenêtre, la mer continuait son chant, et le vent portait la promesse d’autres confidences. Le feu, réduit à quelques braises, gardait l’empreinte des paroles échangées. Les cœurs, comme des voiles, semblaient prêts à reprendre souffle.

Chapitre 7 : La Vérité en Filigrane Cachée

Les pièces retrouvées — lettres, photos, cartes — commençaient à se superposer comme des tissus transparents. À mesure que les éléments se recoupaient, une vérité plus complexe émergea : le manuscrit n’avait pas été conçu pour la publication mais pour la dissimulation. Les annotations, les traits biffés, les pages arrachées indiquaient une intention de préserver des éléments sensibles tout en laissant subsister des traces. Éloi, Marianne et Claire confrontèrent ces arguments avec la prudence qui leur était propre, tandis qu’Anatole observa, silencieux, les conséquences de ses choix d’autrefois.

Ils cherchèrent à rencontrer les héritiers d’Augustin Salvayre. Les rencontres furent hétérogènes : certains rejetèrent d’emblée toute implication, d’autres livrèrent des versions différentes des mêmes événements. Les récits divergeaient ; la mémoire personnelle tranchait différemment selon les loyautés. On découvrit bientôt que plusieurs personnages clés avaient volontairement modifié des éléments du passé pour protéger des amours clandestins, des dettes de famille et des actes commis par peur. La révélation majeure vint d’une lettre que personne n’osait regarder : elle évoquait une décision collective de modifier un lieu-dit du récit officiel afin d’éviter la disgrâce d’un nom influent.

Ce qui apparaissait, ainsi, était moins un complot qu’une pièce de théâtre où chacun avait improvisé pour sauver ce qui lui semblait essentiel. Le groupe se trouva face à une complexité morale qui refusait les jugements simplistes. Les habitants n’avaient pas agi par malice systématique, mais par désir protecteur, par peurs de déshonneur et par calculs de survie sociale. La communauté s’était construite sur des arrangements tacites afin de préserver une forme d’équilibre.

La confrontation avec ces héritiers fut une leçon de modestie : Éloi découvrit que l’archive n’apportait pas toujours la clarté espérée, qu’elle pouvait même mettre en danger l’essence d’une vie. Une descendante, après beaucoup d’hésitation, déroula devant eux un récit intime : Augustin avait été un homme à la fois admiré et isolé, un intellectuel qui avait parfois blessé sans le vouloir. Il avait lui-même cédé, à un moment, à l’idée d’effacer certaines lignes, convaincu que la révélation ne ferait que déchirer des familles. Sa plume, toujours acérée, avait connu l’émotion du compromis.

Un rebondissement surgit : une personne, apparemment secondaire jusqu’alors, avoua avoir maquillé certaines dates et supprimé des noms pour épargner un ami proche. Le geste, s’il fut moralement discuté, fut également empreint d’une humanité maladroite. Éloi se trouva déstabilisé ; il comprit que la vérité, telle qu’il l’avait conçue, n’était pas une simple addition de faits mais une trame tissée par des mains humaines, faillibles et bienveillantes à leur façon.

Ils débattirent longuement de la conduite à tenir. Devaient-ils restituer intégralement les documents au public, risquant de blesser des vivants ? Devaient-ils anonymiser certaines lignes pour ménager des familles ? Chacun apporta son argument : Marianne, fidèle à l’expression artistique, proposa une mise en lumière progressive, accompagnée d’œuvres et d’expositions pensées pour contextualiser ; Claire, sensible aux exigences de vérité, plaidait pour la transparence encadrée par une médiation ; Anatole, conscient du mal que son silence avait pu créer, restait partagé entre l’idée de réparation et la peur de provoquer de nouvelles blessures.

Éloi, au milieu de ces voix, trouva son rôle : il serait gardien d’un processus, non d’un verdict absolu. Il accepta qu’il n’était pas nécessaire d’imposer une vérité immédiate ; mieux valait préparer des cérémonies qui permettraient de rendre hommage à ce qui avait été tu sans transformer la confession en condamnation. Ainsi naquit l’idée d’organiser des lectures publiques limitées, des expositions où les documents seraient accompagnés de témoignages et de peintures. L’objectif n’était pas de juger, mais de reconnaître.

La ville réagit diversement. Certains applaudissaient l’initiative, y voyant une chance de se purifier de vieux poids ; d’autres exprimaient une hostilité vibrante, craignant l’ouverture d’un abîme. Les débats furent vifs, mais la volonté de trouver une voie médiane finit par l’emporter. Éloi comprit alors une chose essentielle : la mémoire n’est pas seulement un inventaire, c’est une pratique partagée qui demande du soin, du temps et du respect.

La vérité, donc, apparut en filigrane, fragile et parfois douloureuse, mais nécessaire. Les protagonistes sentirent que leur tâche n’était pas de trancher une fois pour toutes, mais d’accompagner la ville dans un processus de reconnaissance lente. Ils acceptèrent la complexité, et cessaient d’attendre une conclusion propre et nette.

Chapitre 8 : Nœuds de Mémoires Défaites Fragilement

Les jours suivants furent consacrés à l’art de dénouer sans rompre. Les protagonistes, conscients de la fragilité des liens, se mirent à l’ouvrage avec une lenteur presque religieuse. Éloi dirigea la numérisation des documents, Claire prit en charge la recherche généalogique et la communication prudente, Marianne proposa d’accompagner la restitution par des peintures et des rencontres visuelles, et Anatole s’engagea, à son rythme, à livrer d’autres éléments, parfois douloureux, qui éclairaient la genèse du silence collectif.

Les réconciliations prirent des formes variées. Éloi et Claire, échangeant des lectures et des confidences, découvrirent que la vérité n’était pas un chemin rectiligne mais une route semée d’impasses. Ils commencèrent à dialoguer sans la crainte d’une victoire ou d’une défaite, simplement pour comprendre l’histoire de l’autre. Leurs conversations étaient ponctuées de silences, de rires timides et de chutes de larmes qui n’étaient pas forcément accusatoires mais libératrices. Claire exposa des souvenirs d’enfance révisés à la lumière des documents retrouvés, et Éloi sut écouter autrement, sans vouloir ordonner le récit.

Marianne entreprit la peinture d’une façade oubliée, non pour l’exposer comme preuve mais pour la rendre hospitalière. Sa toile, large et profonde, mêlait le bleu de la mer à la matière des murs ; elle y peignit les fenêtres closes comme des cicatrices prêtes à s’ouvrir. L’œuvre, lorsqu’elle fut dévoilée à un petit cercle d’habitants, fit surgir des paroles oubliées : des voisins reconnurent des détails, se rapprochèrent, pleurèrent et firent finalement le geste de pardonner à leur façon. L’art de Marianne servait de médiateur ; il offrait une distance qui permettait de regarder sans accuser.

Anatole, quant à lui, fit le geste le plus difficile : il accepta de raconter, publiquement et ensuite en privé, les raisons de ses silences. Il parla de peurs anciennes, d’une idée de loyauté qui l’avait enfermé, et des nuits où il avait arraché des pages pour protéger des proches. Son aveu n’était ni fanfaron ni justificateur ; il était l’expression d’un homme qui avait compris le prix de son silence. Dans ces confessions, nombreux furent ceux qui reconnurent leur part de responsabilité collective. Les cérémonies improvisées permirent à des familles de se rencontrer et de nommer ensemble des douleurs jusque-là tues.

La ville, traversée par ces gestes, vit ses nœuds de mémoire se défaire, non pas dans une disparition totale, mais dans une recomposition fragile. Certains refusaient toujours d’y participer ; d’autres se laissèrent toucher. Éloi observa avec une émotion contenue la transformation progressive d’un lieu : les ruelles semblaient plus claires, comme si la lumière avait trouvé des interstices où s’infiltrer. Le travail d’acceptation permit de réduire la densité de rancœurs accumulées. Le cahier, autrefois isolé, devint un instrument partagé, consultable sur demande et présenté avec précaution.

Un geste symbolique unit la communauté : au cours d’une cérémonie sobre, des fragments de cartes furent replacés sur un panneau commun, puis scellés sous une vitre protectrice. Les habitants furent invités à venir y déposer un souvenir personnel. Cette pratique devint rapidement un rituel de soin ; chacun qui venait déposait une parole, une photo, une fleur, et parfois une larme. L’acte collectif eut un effet apaisant : il n’effaçait pas la douleur, mais l’intégrerait comme un élément constitutif de la ville.

Éloi sentit, peu à peu, une transformation en lui-même. Sa fidélité à l’ordre des choses ne l’empêchait plus d’accepter l’incertitude. Il avait appris à voir la mémoire non comme une collection inerte mais comme une matière à travailler ensemble. Claire, pour sa part, trouva dans ce processus un espace pour se réconcilier avec l’idée d’héritage : elle comprit que l’identité se construisait dans la manière d’accueillir l’ombre et la lumière.

Les derniers noeuds ne se défont pas en un soir ; ils exigent un entretien patient. Mais la ville avait trouvé un tempo nouveau. Les gestes qui jadis scellaient les lèvres se transformèrent en conversations à voix basse, en restitutions artistiques, en cérémonies. Bréhel commença à apprendre à se souvenir autrement, à intégrer l’oubli comme un partenaire plutôt que comme un ennemi. Et tandis que la mer poursuivait son éternel travail d’ensevelissement et de dévoilement, les habitants se mirent, à leur manière, à raconter une histoire plus honnête, faite d’ombres et de gestes réparateurs.

Chapitre 9 : Les Cartes Réapparues et la Mer

Les jours où la mer se faisait plus clémente, Bréhel accueillit une nouveauté : des cartes réapparues, glissées dans des objets du quotidien, révélèrent des chemins secrets et des lieux de mémoire oubliés. On en trouva sous une latte de plancher, dans le fond d’une boîte à couture, à l’intérieur d’une chemise oubliée. Ces cartes, fragiles et discrètes, traçaient des itinéraires qui n’étaient pas seulement géographiques mais émotionnels : des bancs où l’on avait écouté des renonciations, des cabanons où l’on avait pleuré en silence, des escaliers où des promesses avaient été rompues.

La découverte fut accueillie par une cérémonie discrète, organisée par ceux qui avaient accepté de partager : une modestie volontaire, loin des spectres de la curiosité malsaine. Les fragments furent placés dans un espace commun — la salle d’une ancienne coopérative — où l’on prit soin de disposer les cartes comme des plaques de vérité. Chacun était invité à venir replacer un fragment ou simplement à venir regarder. La cérémonie prit la forme d’un rituel où l’on replacerait les petites mémoires au cœur de la ville.

La communauté qui répondit à l’appel fut diverse : anciens et jeunes, ceux qui avaient participé aux silences et ceux qui avaient subi leurs conséquences, vinrent déposer une part de leur histoire. L’acte collectif eut pour effet immédiat de transformer la topographie de Bréhel : la côte et les ruelles devinrent des lieux où l’on pouvait lire la mémoire sous forme de balises sensibles. Les cartes collées au regard formaient un parcours, une sorte de pèlerinage laïque où chaque pas rappelait une voix.

Éloi, debout près du panneau, observa en silence. Il pensa à l’archive comme à un espace vivant : il ne s’agissait plus seulement de conserver des papiers, mais d’organiser des temps de reconnaissance. Claire, qui avait participé à la préparation des lectures, sentit que son rapport à l’héritage avait changé : elle comprenait que la mémoire se construisait en actes, en gestes rituels partagés. Marianne exposa une série de petites toiles représentant ces points de mémoire, chacune d’elles éclaboussée d’une couleur qui racontait la nature du souvenir — vert pour les rencontres heureuses, rouge discret pour les douleurs apaisées, bleu lourd pour les absences.

La mer, omniprésente, accompagna l’événement comme un témoin. Le bruit des vagues se mêla aux paroles lues à voix haute. Les textes choisis, extraits du cahier et anonymisés, furent égrenés lentement ; parfois, l’une ou l’autre phrase faisait tressaillir l’assemblée. Il y eut des silences, des respirations longues, et des murmures qui se transformaient en chants timides. L’acte de replacer les fragments devint une reconnaissance pour ceux qui avaient été oubliés : à défaut d’effacer la douleur, on lui accordait une place visible.

À la suite de la cérémonie, des petits groupes se formèrent et partirent à la recherche des lieux indiqués sur les cartes. Les promenades prirent la forme d’un inventaire sensible : marcher sur les traces, s’approcher des bancs, laisser une fleur. Les habitants redécouvrirent la ville ; pour certains, ce fut un apprentissage ; pour d’autres, une redécouverte presque douloureuse. Mais le récit collectif se fit plus riche, plus nuancé.

Dans les mois qui suivirent, la côte se mua en parcours de mémoire. Les ruelles, les bancs, les cabanons devinrent des étapes où l’on pouvait lire des textes, voir des peintures, écouter des témoignages. Les visiteurs, s’ils venaient de l’extérieur, ressentaient la profondeur d’une ville qui avait choisi d’embrasser ses contradictions. Éloi vit dans ce mouvement un apaisement progressif : la mémoire, partagée, cessait d’être un poids solitaire.

La mer, elle, continua d’ensevelir et de révéler. Parfois, au petit matin, des nouveaux fragments de cartes réapparaissaient au bord du rivage, emportés par l’écume ou déposés par des mains anonymes. Le rituel se perpétua, modeste et soutenu, et la ville prit l’habitude de se recueillir différemment. La reconnaissance collective, enfin, permit à certaines blessures de se refermer doucement, transformant Bréhel en un lieu plus apaisé, où la mémoire et l’oubli coexistaient désormais comme deux partenaires de danse.

Chapitre 10 : Le Souffle Apaisé d’un Matin

L’aube de ce matin-là vint comme une main posée sur la ville. La lumière était douce, moins accusatrice : elle effleurait les pierres et réveillait les couleurs sans les exagérer. Bréhel paraissait s’étirer, moins tendu qu’autrefois, comme après une nuit d’efforts où l’on a mis en ordre ce qui était en désarroi. Éloi marcha le long du quai, ses pas résonnant sur les planches humides. Il portait en bandoulière la certitude d’avoir changé, non pas parce que tout avait été résolu, mais parce qu’il avait appris à accepter la discontinuité du souvenir et la nécessité de dialogues continus.

La relation entre Éloi et Claire avait trouvé un nouvel équilibre. Ils se parlaient maintenant avec une honnêteté qui n’était plus accablante mais libératrice. Claire n’attendait plus d’Éloi qu’il porte seul le poids du passé ; elle acceptait de co-construire la mémoire familiale. Ils avaient partagé des lectures publiques, des entretiens avec des voisins, et avaient parfois pleuré ensemble en regardant des photographies jaunies. Ces moments avaient moins la violence d’un verdict que la douceur laborieuse d’une réconciliation progressive.

Marianne, quant à elle, présenta à la petite galerie du port une toile qui synthétisait tout le travail entrepris. Sa peinture n’était ni un exposé ni un manifeste, mais un hommage : une façade peinte avec la matière des vagues, des fenêtres qui respiraient, un ciel qui semblait retenir sa colère. Les visiteurs vinrent nombreux mais discrètement ; ils se pressaient autour de l’œuvre comme on se rassemble devant un autel laïque. La toile offrit un lieu pour regarder sans juger, pour reconnaître sans condamner.

Anatole, le gardien qui avait longtemps porté la mémoire comme on porte un naufrage, fit un geste ultime. Il posa sur le banc du phare, un matin, un petit paquet contenant le carnet où il avait consigné ses choix. Il y inscrivit une note brève : « Pour ceux qui voudront comprendre. » Puis il monta une dernière fois l’escalier du phare, fit le tour de la galerie, observa la mer et, sans cérémonie, laissa partir le poids qui l’avait accompagné des décennies. Ce geste fut perçu comme une libération : il n’effaçait pas les fautes, mais il montrait que l’aveu pouvait ouvrir la voie à une réparation.

La ville elle-même manifesta des signes de transformation : des panneaux indiquant les parcours de mémoire furent installés, quelques maisons acceptèrent de rouvrir certaines archives familiales, une petite collecte permit de restaurer la façade de la maison oubliée, et la mise en place d’un registre communautaire offrit à chacun la possibilité de confier, volontairement, une mémoire. Le geste collectif, modeste et respectueux, permit à Bréhel d’avancer sans se perdre entre le désir d’oubli et la folie de l’exposition totale.

Éloi se promena ce matin-là jusqu’à la jetée où la mer se brisait en éclats d’argent. Il sentit que sa fidélité à l’écrit avait évolué : il n’était plus l’archiviste qui enferme, mais le passeur qui organise. La montre de poche, qu’il portait toujours, marquait les heures ; il songea à Augustin Salvayre et à son ombre qui avait parcouru ces pages. L’écriture, conclut-il, n’était pas une prison mais un pont si elle savait s’ouvrir aux autres voix.

Il y eut, à midi, une cérémonie toute simple : la lecture d’extraits anonymisés du cahier au bord du port, suivie d’un silence respectueux et d’une offrande de fleurs jetées à la mer. Les gestes étaient dépouillés, sans grandiloquence ; c’était là leur façon de dire que l’on peut honorer la mémoire sans la sacraliser au point de la rendre inapprochable. Les habitants assistèrent en nombre restreint, mais la présence fut dense.

La fin n’était pas une résolution nette, mais une pacification des cœurs. Les blessures restaient, mais elles n’étouffaient plus la cité. La mémoire apprenait à cohabiter avec l’oubli, à faire du passé un matériau qu’on polit plutôt qu’un bloc qu’on dissimule. Éloi, en rentrant chez lui, sentit qu’un souffle s’était apaisé en lui. Il posa le cahier sur la table, le regarda une dernière fois et sourit d’une manière contenue. La mer, au loin, poursuivait son travail millénaire de recouvrement et de dévoilement.

Ainsi s’achevait — provisoirement — la chronique d’une ville qui avait choisi de ne pas se laisser gouverner par l’oubli automatique, mais d’apprendre à lier mémoire et tendresse. Le message central s’était imposé : accepter l’oubli autant que la réminiscence permet de réconcilier les vivants entre eux et avec ceux qui les ont précédés. Bréhel continuait de vivre, avec ses odeurs de varech et d’encre, ses ruelles inclinées et ses phares solitaires ; mais désormais, la ville portait sa mémoire comme on porte un vêtement réparé, avec des coutures visibles mais solides.

Si ces fragments d’histoires vous ont touché, partagez-les autour de vous. La mémoire ne vit que si elle circule… et parfois, ce sont les mots que l’on tait qui façonnent le plus nos vies.