L’aube des phrases envolées

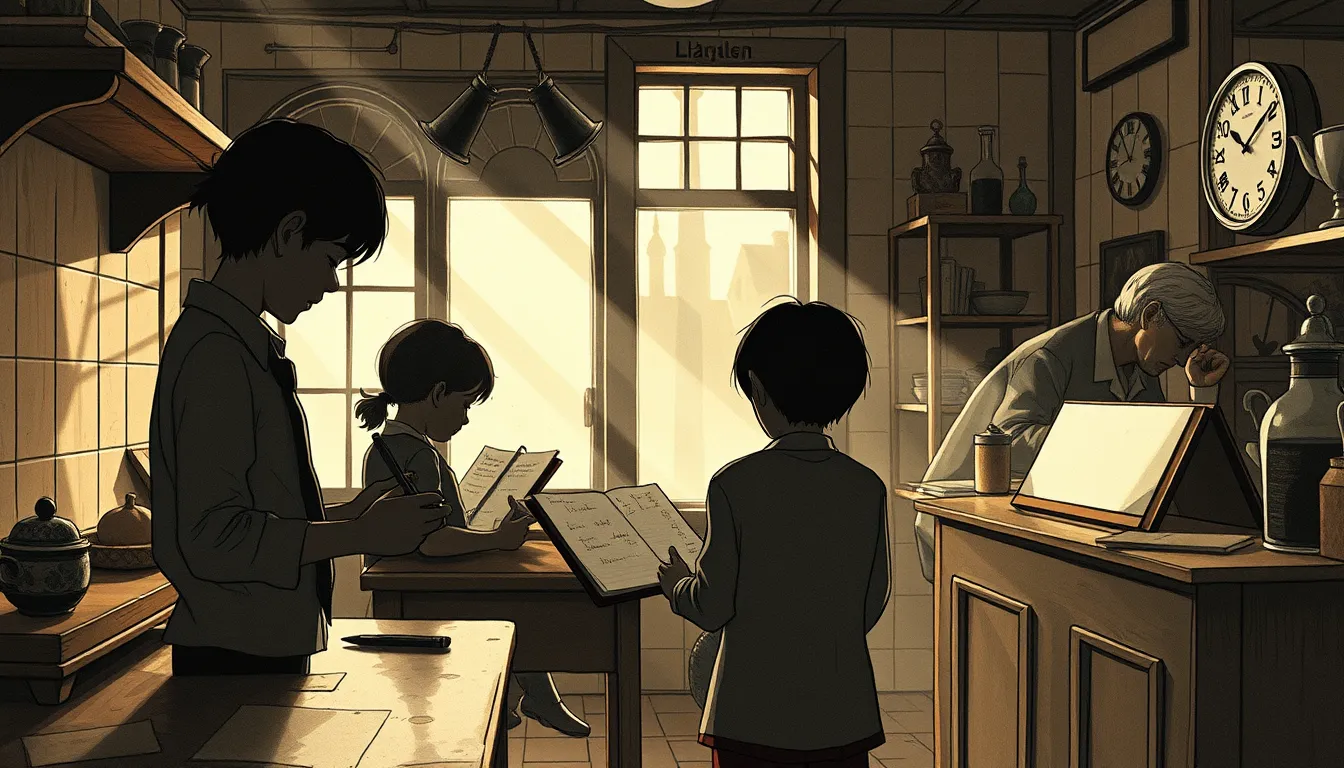

Le matin où Maya remarqua le premier oubli, la lumière tombait comme une caresse timide sur les tuiles de la place du Chêne. Elle avait douze ans et portait le gilet que sa grand-mère avait tricoté pendant des soirées hivernales ; ce gilet gardait encore l’odeur des histoires racontées au coin du feu. Dans la cuisine, Mamie Rosa préparait une tasse de thé, ses mains fines tâchées d’encre et de peinture, et ses yeux d’argent cherchaient quelque chose dans le fil du temps.

— Mamie, commença Maya, en déposant sa main sur l’arrière du dossier de la chaise, tu te rappelles la fin de l’histoire du petit scarabée et de la lune ?

Rosa sourit, un sourire comme un pli de soie, puis ses doigts s’arrêtèrent. Une phrase qu’elle prononçait chaque soir semblait s’être défaite, comme une perle qui glisse d’un fil. Elle frotta ses tempes, chercha dans la mémoire des gestes ce qui manquait.

— Il y avait une dernière phrase, dit-elle, hésitante. C’est étrange, je sens qu’une page est vide. C’est comme si quelque chose avait pris la ponctuation des jours.

Maya sentit un frisson. Cette inquiétude prit la forme d’une petite clé dans sa poitrine, qu’elle tint serrée un moment en regardant la grande horloge de la place, visible depuis la fenêtre, dominée par les branches du vieux chêne. Les aiguilles semblaient hésiter, comme des oiseaux qui n’osent pas se poser. Parfois l’horloge avançait d’un pas trop vif, puis reculait comme pour reprendre son souffle.

Elle sortit en courant, ses cheveux noirs attachés en queue de cheval, la cicatrice sur la main droite encore tiède du souvenir d’une chute à vélo. Sur la place, quelques voisins se pressaient, les yeux fatigués, les épaules comme des lanternes vidées.

— Les journées sont vides, dit madame Lemaire, en froissant son fichu. Elles tombent comme des poches sans fond. J’ai voulu finir ma confiture ce matin et la cuillère est restée lourde, comme si le goût s’était évaporé.

Théo apparut, essoufflé, son carnet serré contre son cœur, lunettes rondes et sourire espiègle un peu inquiété. Il avait onze ans et portait toujours la débrouillardise au coin des lèvres.

— Maya, j’ai observé l’horloge, dit-il. Parfois ses aiguilles font un pas de danse qui ne correspond à rien. Et regarde, le cadran présente une petite fissure en forme de feuille.

Ils se regardèrent et, sans grande cérémonie, décidèrent d’enquêter. L’élan venu du cœur les rendait légers malgré la gravité. La place du Chêne, avec ses pavés polis et son banc public qui connaissait les confidences, semblait retenir son souffle. Quelques pigeons, silhouettes grises, battaient des ailes et s’éloignaient, comme si eux aussi pressentaient une altération du temps.

Maya et Théo approchèrent de la pendule. La fissure sur le cadran était légère, mais elle offrait une profondeur presque audible, un chuchotement que le vent rapportait en volutes. Lorsqu’ils se penchèrent, ils crurent entendre, très loin, un gémissement de minutes avalées, comme le son d’une porte qui claque dans un couloir vide.

— C’est comme si le temps avait faim, souffla Maya.

— Ou comme s’il avait perdu sa voix, ajouta Théo.

Ils se jurèrent de comprendre. Ce serment, prononcé sans grandiloquence, avait la force d’une promesse faite à la mémoire même du village. La pendule, silencieuse à présent, semblait les écouter ; derrière son verre craquelé, une lueur douce pulsa presque imperceptiblement, comme un cœur prêt à reprendre son rythme si l’on savait le nourrir.

Ce premier matin posa la question la plus simple et la plus lourde : que devient le temps quand on cesse d’écouter et de raconter ? Maya sentit, au fond de son être, que la réponse se trouverait dans les petites choses que l’on croit sans importance, dans ces gestes qui s’échangent et qui tissent les jours.

— Viens, dit-elle à Théo, nous devons recueillir ce qui manque, un souvenir après l’autre.

Et leurs voix, comme deux fils solidaires, répondirent à la place endormie où la pendule gardait ses secrets.

Morale implicite : le temps se nourrit de paroles partagées et de l’attention que l’on porte aux instants.

Les complaines des journées vides

Le vent de l’après-midi apporta des plaintes qui ressemblaient à des syllabes restées en suspens. Après leur assemblée improvisée près de la pendule, Maya et Théo se séparèrent pour écouter, chacun suivant une piste différente, comme deux chiens de mémoire flairant des indices. Les habitants du village avançaient à pas mesurés, comme si le monde leur avait rendu la marche plus lourde; leurs conversations s’effilochaient, leurs rires devenaient des notes inachevées.

— J’ai voulu fredonner une chanson que ma mère me chantait, dit un boulanger en reposant son tablier, mais la mélodie s’est envolée au milieu d’une mesure. La suite, c’est un trou, comme une poche percée où s’échappe le fil du temps.

Maya prit la main du boulanger, cherchant dans la douceur d’un contact simple l’autorisation de creuser davantage. Les mains racontent des choses que les mots évitent. Théo, entre deux croquis griffonnés dans son carnet, inventoriait les anomalies : une horloge qui recule de cinq minutes à midi, une femme qui oublie la couleur de son restaurant favori, un enfant qui feuillette un livre sans reconnaître les illustrations.

Ils découvrirent d’abord une vieille couturière assise au pas de sa porte, son visage absent comme la page blanche d’un roman inachevé. Sur ses genoux, un châle à moitié brodé attendait la phrase qui achèverait le motif.

— Je me rappelle du point que je faisais hier, dit-elle, et puis le fil m’échappe. C’est comme si les minutes que l’on laisse sans écoute se glissaient hors du monde, et avec elles, les petites habitudes qui me tenaient compagnie.

Maya s’agenouilla et regarda les doigts de la couturière, ceux-là mêmes qui avaient appris la langue des manches et le dialecte des ourlets. La fillette posa un fil sur la tranche du châle, puis demanda doucement :

— Pouvez-vous me raconter la première fois que vous avez brodé pour quelqu’un, pour que je garde la suite dans mon carnet ?

La question parut fragile, mais elle ouvrit une fenêtre. La couturière sourit, une vraie fissure de lumière traversa son visage, et une phrase jaillit, claire comme une goutte d’eau : la mémoire se remit en mouvement. Théo, qui observait, griffonna la scène et nota le retour d’une minute au cadran de son carnet imaginaire.

Chaque rencontre apportait une offrande modeste : un récit de jeunesse, l’odeur d’une soupe, le nom d’une fleur oubliée. Les minutes semblaient se rassembler, hésitantes, à la portée d’une attention donnée sans calcul. Maya et Théo apprirent à poser des questions simples, à suspendre leur propre parole pour laisser renaître celle des autres.

— Même un sourire a son histoire, dit Maya à mi-voix, et parfois il suffit d’en appeler l’origine pour rattraper une minute perdue.

Au fil de l’après-midi, la place s’adoucit ; des voix reprirent place dans les conversations, timidement au début, puis avec une assurance retrouvée. Les aiguilles de la pendule, invisibles depuis l’intérieur de l’horloge, semblèrent frémir, comme si elles sentaient revenir ce qu’elles avaient laissé échapper.

Avant le crépuscule, ils avaient rassemblé plusieurs bribes de temps, petites pièces brillantes qui tintèrent dans leur sac d’enfance. Le village, quoique encore fragile, retrouvait peu à peu sa consistance. Les minutes n’étaient pas des objets à posséder, mais des instants à cultiver; il suffisait d’en prendre soin ensemble.

Morale implicite : chaque acte d’écoute est une semence qui fait reverdir le temps et les liens communautaires.

La fissure qui avale les minutes

Le lendemain, la fissure sur le cadran se fit plus insistante au regard de Maya. Lorsque la lumière de midi traversa le verre fendu, elle put voir, juste à la jonction des deux traits, une profondeur presque noire, comme s’il y avait un abîme minuscule où venaient se perdre les secondes. Théo proposa d’approcher une loupe artisanale qu’il tenait souvent comme un talisman pour examiner les détails du monde.

— Si la pendule a faim, dit-il, peut-être que ce qu’elle avale n’est pas mécanique mais vivant. Elle ne veut pas de métal, elle prend des minutes qui n’ont pas été partagées.

Maya posa sa main sur le bois gravé où des feuilles étaient sculptées depuis des générations. Elle sentit une vibration, ténue, comme le battement d’un cœur caché. Ils parlèrent doucement à la pendule, lui racontèrent à voix basse les petites histoires qu’ils aimeraient ne pas voir disparaître. Rien ne semblait bouger, et pourtant, quand une phrase était récitée avec attention, parfois une poussière argentée remontait de la fissure et se dissolvait en lumière.

Cela leur donna une piste : la pendule ne prenait pas au hasard ; elle aspirait ce que les habitants oubliaient de garder vivants par la parole et l’échange. Les minutes se faufilaient dans la fissure chaque fois que quelqu’un renonçait à dire, à partager, à nommer un instant.

Pour trouver plus de preuves, ils allèrent rendre visite à M. Armand, le jardinier, qui avait la réputation de posséder une mémoire faite de saison et de terre. Mais aujourd’hui, le jardinier regardait ses rosiers comme si les fleurs étaient devenues étrangères.

— Avant, je connaissais la façon dont chaque bouton s’ouvrait, dit-il en caressant une feuille, je pouvais nommer l’heure où la rosée se retirait. Maintenant, je me retrouve avec des heures sans point d’ancrage.

Maya s’assit parmi les pierres, demanda à Armand de raconter la première journée où il avait planté une rose pour sa femme. La voix du jardinier, d’abord tremblante, prit bientôt la cadence d’une rivière retrouvée. Il raconta la terre humide, le bruit d’une pelle, l’odeur des copeaux, et la minute qui suivit fut comme une graine restituée. Théo nota sur son carnet la façon dont la pendule vibra à distance, comme si elle goûtait la minute et l’acceptait.

Les enfants comprirent que réparer la pendule ne serait pas un acte d’horlogerie, mais un geste de communauté. Ils commencèrent à dresser une liste de récits à demander aux voisins : la première soupe que l’on a partagée, la chanson d’une berceuse, le nom donné à un chat, la couleur d’un parapluie oublié. Chaque item rappelait que la mémoire ne se commande pas ; elle se reçoit si l’on offre l’espace pour qu’elle revienne.

— Nous allons faire un inventaire des minutes, dit Théo en souriant, un inventaire qui ne tiendra pas dans un tiroir mais dans les oreilles des gens.

La phrase fit rire Maya. Elle pensa à Mamie Rosa et à ces soirées où les histoires se déroulaient comme un tissu chaud. Leur mission prenait la forme d’un travail d’orfèvre : recueillir, stabiliser et rapiécer le tissu du temps. Ils n’avaient pas encore conscience de l’ampleur, mais l’énergie était là, simple et tenace.

Alors qu’ils s’éloignaient du jardin, une petite pluie commença, fine comme des aiguilles d’un violon, et les gouttes tintaient sur les pavés. Les minutes qu’elles marquaient étaient claires et précises. Maya sentit que, pour chaque goutte recueillie par la parole, la fissure se refermerait un peu plus.

Morale implicite : la fissure n’absorbe que ce que l’on oublie de partager; restaurer le temps demande des récits et la volonté de les entendre.

Le carnet et la collecte des instants

Théo proposa d’organiser la collecte comme un inventaire délicat. Son carnet, compagnon fidèle garni de croquis, devint une sorte de coffre où chaque anecdote serait déposée avec soin. Maya, attentive aux silences, décida d’apprendre l’art de poser des questions qui ouvrent et non qui enferment. Ensemble, ils mirent au point une méthode simple : écouter sans interrompre, inviter la personne à préciser le décor de son souvenir, demander une minute qui pourrait être énoncée et, enfin, marquer la minute par un petit signe dans le carnet.

Ils commencèrent par la maison de Mme Lemoine, qui tenait jadis une petite épicerie. La pièce sentait le sucre, le bois et un parfum de savon ancien. Mme Lemoine fermait les yeux comme on ferme un livre précieux, puis la bouche s’ouvrait en une image : la première fois qu’un client avait laissé un petit morceau de pain pour un voisin, l’oubli de ce geste avait fait perdre une minute au village, mais sa remémoration la rendit presque entière.

— On a l’impression que le temps est une soupe, dit Mme Lemoine, et que parfois on oublie d’y mettre le sel qui donne du goût à ce qui reste.

Maya sourit et nota la métaphore. Théo fit une esquisse du vieux comptoir et de la main qui tendait la miche. Les minutes recueillies prenaient une forme presque tangible : une marque à l’encre, une petite croix, puis un mot clef qui rappelait la saveur du souvenir.

La collecte devint une cérémonie discrète. Ils apprirent qu’une minute rendue était plus forte qu’un objet restitué, car elle réanimait un lien. À la sortie de l’école, un groupe d’enfants leur confia la minute d’une course folle sur la colline, le rire qui avait suivi, un caillou ramassé comme un trésor. La minute, ainsi reconnue, sembla briller fugitivement dans le carnet comme un éclat de mica.

Leur liste s’allongeait : une tasse de thé partagée, un pardon murmurée, la mélodie d’une boîte à musique, la façon dont un voisin arrangeait sa barrière le matin. Certains récits étaient profonds, presque anciens, d’autres minuscules mais précieux. Tout avait droit de cité, car la pendule prenait aussi bien la grande histoire que la phrase légère qui la rendait vivante.

— Quand on demande avec douceur, dit Maya, les gens n’ont pas peur de creuser. Ils ouvrent des tiroirs qu’ils croyaient fermés à clé.

Théo acquiesça. Son carnet se couvrit de symboles et d’annotations qui, chaque soir, revenaient à la pendule sous forme de mots parlés. Ils avaient découvert que prononcer un souvenir devant l’horloge envoyait une onde, comme un écho qui se rendait jusqu’à la fissure et y déposait une parcelle de lumière.

Pourtant, il restait des minutes introuvables, des recoins de la journée que personne ne semblait capable de nommer. Certains habitants, trop honteux ou trop fatigués, rechignaient à confier leurs instants. Les enfants comprirent que la collecte demanderait aussi du courage : le courage d’aller frapper à une porte et de tenir la présence lorsque la parole viendrait enfin.

Avant de repartir au crépuscule, Théo traça un petit schéma dans son carnet : une route qui relie chaque maison à la pendule, jalonnée de symboles pour rappeler les habitudes et les gestes. Maya posa la main sur la carte improvisée et sentit une chaleur douce, comme l’impression que le village pouvait se recoudre, point après point.

Morale implicite : l’attention méthodique et la tendresse transforment des souvenirs épars en une mémoire commune qui nourrit le temps.

Le chant retrouvé de la boîte à musique

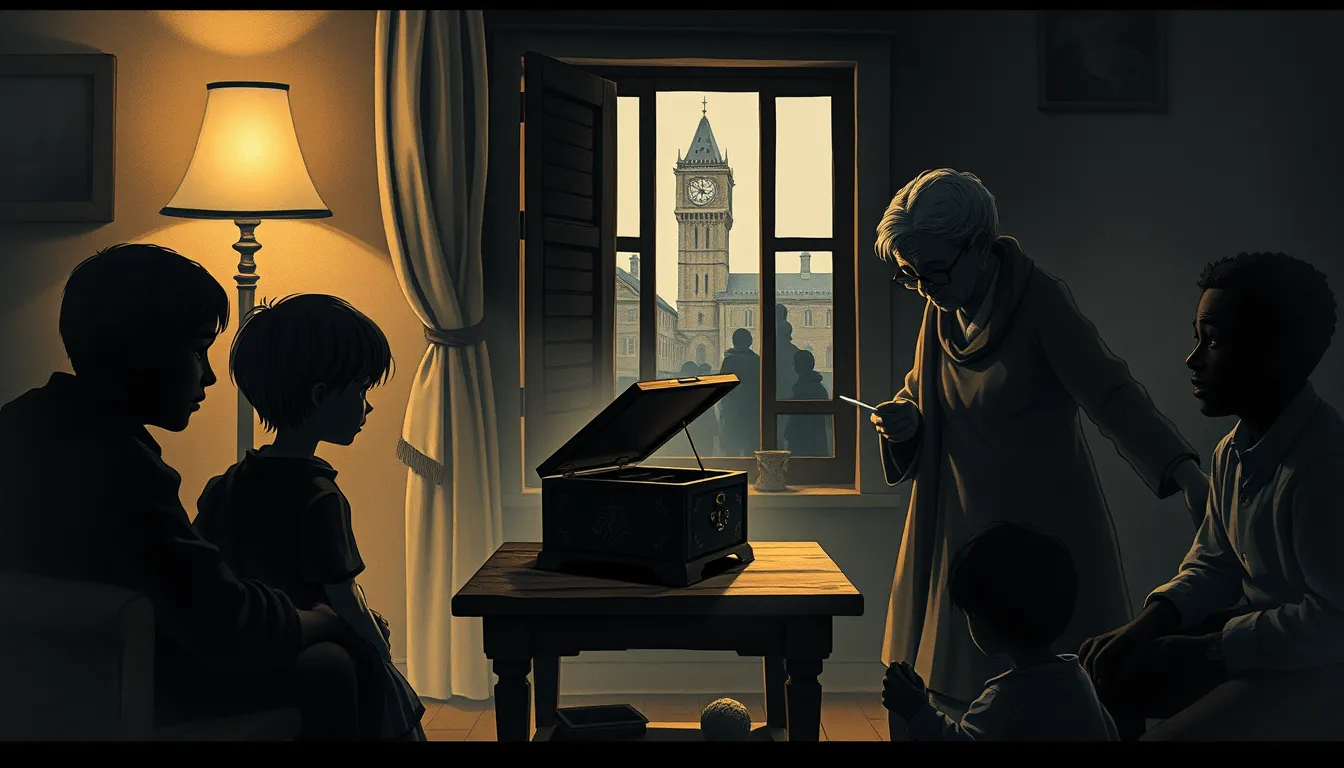

Parmi les minutes manquantes, il y en avait une qui revenait dans plusieurs récits comme une résonance perdue : la mélodie d’une vieille boîte à musique qui appartenait autrefois à la maîtresse d’école. Les adultes parlaient d’elle comme d’un fil ténu qui reliait plusieurs familles, une chanson qui, lorsqu’elle se jouait, faisait sourire les plus sérieux et calmait les enfants récalcitrants. Mais personne ne se rappelait plus la suite du refrain.

Maya et Théo décidèrent d’aller trouver Mme Duvet, la maîtresse, qui vivait dans une maison au toit penché, couverte de lierre. Elle gardait la boîte dans une armoire, mais ses doigts n’osaient plus la tourner complètement.

— Je l’ai toujours tenue dans mes mains, dit-elle. Elle me rappelait les noms des enfants, les petites victoires de la lecture, la façon dont une phrase peut ouvrir une âme. Mais à présent, la clef tourne à moitié et la mélodie se perd au milieu d’une mesure.

Maya prit la clef entre ses doigts, la chaleur de l’acier contre sa paume lui rappela une confidence : parfois, il suffit que quelqu’un de jeune croie à nouveau pour que la mémoire s’active. Elle demanda à Mme Duvet de lui raconter la première fois qu’elle avait entendu la boîte jouer. La maîtresse referma les yeux et, comme pour mieux invoquer la musique, commença à décrire les élèves réunis autour d’une table, l’odeur des pommes et la main d’une petite fille posée sur la vôtre.

La description ne rendit pas immédiatement la mélodie, mais elle produisit un effet similaire : une minute sut retrouvée. Théo, qui avait apporté son petit enregistreur bricolé, pressa le bouton lorsque la maîtresse prononça le nom d’une élève oubliée. Le son capté fut pauvre, mais suffisant pour que la boîte, à distance, frémisse et rende un fragment de refrain. Ils réalisèrent que la mélodie se nourrissait des noms et des scènes qui l’entouraient.

Ils organisèrent alors une petite veillée où chaque personne qui avait connu la boîte à musique viendrait en nommer un détail : une lanière de cuir, une poussière bleue, une image gravée. La veillée prit la forme d’une chaîne : chaque détail prononcé s’accrochait au suivant et, comme un collier qui se refait maille après maille, la mélodie reprit consistance.

Lorsque la dernière phrase fut dite, la boîte à musique se remit à jouer. Le son n’était pas simplement mécanique ; il paraissait chargé d’histoires. La note finale, libérée, donna au village un instant de pure clarté. Les aiguilles de la pendule, à cet instant précis, firent un pas franc en avant et semblèrent respirer plus régulièrement.

La veillée fut aussi une leçon : ce n’est pas la technique qui sauve le temps, mais la chaîne de paroles et de gestes qui redonne sens aux objets. Les minutes recueillies se tissèrent à nouveau dans la trame des jours, avec la preuve tangible que le récit et la mémoire étaient des remèdes.

— Vois-tu, dit Mme Duvet, en essuyant une larme discrète, une chanson n’est jamais perdue tant qu’il reste quelqu’un pour la nommer et la chanter.

Maya sentit la force de ces mots. Elle comprit que leur mission n’était pas seulement de réparer l’horloge, mais d’habituer les habitants à se souvenir ensemble. Quand la nuit tomba, la place du Chêne portait de nouveau une musique légère, comme un fil tiré dans l’obscurité pour retrouver son chemin.

Morale implicite : les objets se réaniment lorsque leurs histoires sont rappelées et partagées; la musique de la vie se nourrit de mémoire commune.

La minute de la tasse renversée

Un matin brumeux, alors que la pendule semblait respirer plus régulièrement, un incident banal devint une occasion. Dans la cuisine d’une petite maison aux volets bleus, Mme Rossi renversa une tasse de thé sur le plan de son comptoir. Le liquide se répandit en éclaboussures brunes, dessinant des tâches comme autant de petites paroles coulées. Mais ce qui alarma Mme Rossi, ce n’était pas la tasse cassée ; c’était l’oubli soudain du nom de l’homme qui l’avait aidée le jour où elle avait emménagé. Ce détail, apparemment insignifiant, constituait une minute manquante et semblait avoir contribué à l’aspiration de l’horloge.

Maya et Théo arrivèrent aussitôt. Ils s’assirent à côté d’elle et, sans gestes brusques, invitèrent Mme Rossi à raconter l’histoire du déménagement, en lui demandant de décrire la couleur de la boîte à outils, la façon dont l’homme avait dit sa première plaisanterie. La mémoire se déplia peu à peu, d’abord sous forme d’images confuses puis en phrases lâchées comme des notes qui retrouvent leur place dans un accord.

— Il portait un bonnet rouge, dit la vieille femme, et sa valise avait une étiquette usée. Il a ri d’une voix qui ressemblait à une sonnette de vélo.

Aussitôt, la tasse renversée perdit son étrangeté ; la minute retrouvée fit revenir l’éclat de la journée où un geste d’aide avait créé un lien. Théo nota la scène avec une vivacité presque gourmande, tandis que Maya restait silencieuse, recueillant l’image comme si elle la déposait dans un berceau pour qu’elle puisse s’endormir en paix.

Ils comprirent que certaines minutes, bien que petites, tenaient la trame des relations : un nom, une couleur, une plaisanterie pouvaient être l’amorce d’un récit qui empêche la pendule de s’affamer. La reconstruction passait ainsi par une série d’actes modestes, faits d’attention et de patience.

— Parfois, dit Maya, les plus grandes réparations commencent par un thé partagé et une phrase restituée.

La formule n’était pas lyrique, uniquement vraie. Après avoir reconstitué cette minute, Mme Rossi se sentit moins seule ; la tasse portait désormais la trace d’une mémoire sauvée plus que celle d’un accident. Ils laissèrent la tasse sécher au soleil, et la place du Chêne reçut, en retour, une sensation de densité retrouvée : comme si le monde, lorsqu’on y ajoutait des phrases, reprenait de la substance.

Ce jour-là, ils notèrent que certaines minutes demandaient un environnement propice pour revenir. Une tasse posée sur une table, une main tendue, un rire partagé : tout cela formait le terreau où la mémoire repoussait. Ils promirent de revenir souvent, non comme des sauveteurs officiels, mais comme des gardiens anonymes de petites vérités.

Alors qu’ils quittaient la maison, un rayon de soleil percuta une goutte encore suspendue sur le rebord de la fenêtre, transformant la simple scène en une petite constellation. C’était la preuve que les minutes rendent la vie plus brillante quand on prend le temps de les polir ensemble.

Morale implicite : les gestes quotidiens et les détails partagés entretiennent la chaleur des relations et sauvent le temps d’une accalmie étouffante.

Le pardon chuchoté

Il existe des minutes qui pèsent davantage que leur durée. L’une d’elles tenait à un mot non prononcé entre deux voisins : un pardon qui n’avait jamais traversé la bouche, une rancœur minuscule mais persistante. Cette minute absente avait rouillé la relation entre deux familles et, aux yeux de la pendule, valait autant qu’une heure perdue.

Maya et Théo allèrent frapper à la porte de la famille Bernard. Les Bernard vivaient près du ruisseau et avaient des airs toujours un peu méfiants. Le fils, adolescent, regardait les enfants d’un œil dur, mais Maya était le genre de personne à proposer la main avant le mot. Elle parla au père, sans précipitation, leur demanda de nommer un moment où ils avaient ri ensemble et un autre où ils s’étaient fâchés.

Le père respira longuement. Les mots vinrent, d’abord clairs puis plus hésitants. Quand il atteignit le point sensible, il laissa tomber, presque sans le vouloir, une phrase simple :

— Je suis désolé d’avoir fermé la fenêtre ce jour-là sans te demander, dit-il à la mère du voisin.

La confession, si modeste fût-elle, ouvrit une faille dans la rancœur. La mère du voisin, surprise, répondit par un murmure :

— Et moi je suis désolée d’avoir tourné la clé sans te prévenir.

Le pardon échangé se posa comme un léger poids retiré d’une étagère. Ils parlèrent de la dispute, de ce qui avait blessé, de ce que chacun avait fait en pensant se protéger. L’air devint plus léger, la phrase prononcée rendant une minute entière que la pendule accepta de restituer.

Les enfants virent là l’importance des mots simples. Ce n’était pas une punition ni un geste héroïque, mais une humble reconnaissance qui dénoua un nœud. Ils comprirent aussi qu’il fallait parfois protéger l’espace où ces paroles pouvaient naître, offrir un endroit sûr pour que le pardon se dise.

— Le temps pardonne mieux quand on le laisse entendre, souffla Théo.

Après cet échange, la relation entre les deux familles se réchauffa comme une soupe portée à ébullition douce. Ils recommencèrent à partager des outils, des œufs, des petites nouvelles. Le village en profita comme d’une brise qui chasse les feuilles mortes : l’atmosphère sembla retrouver une porosité qui permettait aux paroles de circuler plus librement.

Maya nota dans son carnet que certaines minutes demandaient du courage moral plus que de l’adresse : tendre la main, avouer une faille, prononcer une phrase qui rouvre la communication. Ces minutes-là avaient une force étonnante ; elles agissaient comme un ciment qui, une fois versé, solidifiait une relation et empêchait la fissure de reprendre.

Quand ils repartirent, la lumière du soir faisait briller la feuille du chêne qui surplombait la place ; ses nervures, pareilles à des routes, semblaient moins inquiètes. Les minutes recousues affichaient un éclat paisible qui promettait d’autres réparations.

Morale implicite : le pardon, même chuchoté, rend au temps des minutes essentielles et rétablit la vie commune.

La veillée des souvenirs partagés

À mesure que les semaines passaient, la liste des minutes rassemblées grandissait et donnait des envies nouvelles : et si l’on organisait une veillée où chacun viendrait déposer une minute comme on apporte une bougie ? L’idée germa comme une graine et se répandit. On annonça la veillée sur la place du Chêne, près de la pendule, accrochant des morceaux de papier calligraphiés aux branches du chêne.

La nuit de la veillée, la place scintillait de petites lanternes. Les habitants vinrent en file indisciplinée, portant des tasses, des châles, des jouets, des objets témoins de leurs instants. Le cœur de Maya battait comme un tambour d’espérance ; Théo, carnet fermé, observait la scène avec un mélange d’excitation et de gravité.

Les premières minutes furent toutes simples : une recette de grand-mère, la description d’un chemin préféré, un nom donné à une pierre. Puis vinrent des histoires plus longues, des récits entiers qui ravivèrent des relations oubliées. Les voix, l’une après l’autre, tissèrent une tapisserie sonore et lumineuse.

Au centre de la place, la pendule restait silencieuse, mais sa fissure semblait moins sombre que naguère. Quand une minute était prononcée, un souffle léger s’échappait du mécanisme, comme si la pendule avalait maintenant de la parole offerte et non plus des instants négligés.

— Ce que je garde, dit un homme en serrant une photo, c’est la façon dont ma femme riait en me voyant revenir de la mer, et c’est cette image que je veux partager.

Une à une, les minutes reprenaient place. Certaines paroles déclenchaient des rires, d’autres des larmes ; toutes cependant formaient une mélodie commune. Maya observa comment la présence d’autres oreilles rendait le récit plus vrai, comme si la mémoire aimait être confirmée par le regard des autres.

La veillée se prolongea jusqu’à l’aube. Quand le premier rayon de soleil toucha la place, la pendule émit un petit tic qui ne ressemblait à aucun autre : un tic qui marquait l’acceptation. Les aiguilles, désormais, avançaient d’un pas assuré, délicat mais régulier.

Ce rituel montra que la responsabilité du temps était collective. Chaque minute recouvrée était un acte de tendresse envers le village entier. Les enfants apprirent aussi que l’on ne peut sauver la mémoire seul ; il faut une communauté qui écoute, accueille et répond.

Avant de se séparer, Mamie Rosa prit la parole. Sa voix, fragile mais claire, fit un silence : elle remercia ceux qui avaient partagé. Puis elle demanda à Maya et Théo de ne jamais cesser de poser des questions, de ne jamais considérer un petit souvenir comme indigne d’être raconté.

— Parce que, dit-elle, la mémoire est un feu qu’on alimente à plusieurs. Si chacun y dépose une braise, la chaleur dure plus longtemps.

Les enfants repartirent, les yeux pleins d’images et le carnet de Théo lesté de nouvelles traces. Ils savaient désormais que la pendule pouvait être réparée non par des outils, mais par des voix, et qu’à chaque minute déposée, le village gagnait de la consistance, substance et beauté.

Morale implicite : la mémoire se restaure dans le partage collectif, et chaque minute offerte devient une braise qui maintient la chaleur commune.

Les minutes résistantes

Malgré les progrès, quelques minutes résistèrent encore. Elles se nichèrent dans des endroits plus profonds, parfois à l’abri d’une honte, parfois derrière l’orgueil. Maya et Théo comprirent vite que ces instants-là exigeraient une plus grande délicatesse. On ne pouvait les arracher ; on pouvait seulement créer un climat où elles se sentiraient en sécurité pour revenir.

Ils rencontrèrent un homme nommé Luc, ancien pêcheur, qui gardait une minute comme une pierre lourde dans sa poche : le souvenir d’un adieu maladroit à son père. Le sujet l’évitait comme on évite une tempête. Maya s’assit près de lui, regardant le ruisseau, ne posant d’abord aucune question. L’écoute silencieuse, parfois, est la clé la plus discrète.

— Je l’ai laissé partir sans lui dire que je l’aimais, dit finalement Luc d’une voix rauque. Depuis, cette phrase me pèse comme un ancrage que je n’ai pas voulu reprendre.

Maya prit sa main, un geste simple qui n’imposait rien mais qui ouvrait un chemin. Elle demanda à Luc de décrire le dernier repas qu’il avait partagé avec son père : le pain, la soupe, la façon dont la lumière tombait sur la table. Les images, livrées à petites doses, permirent à la phrase manquante de se frayer un passage. Quand Luc prononça le mot d’amour qu’il n’avait pas dit alors, la minute, libérée, remonta comme un poisson vers la surface.

Cela leur apprit que certaines minutes demeurent prisonnières de la peur et que la libération demande de la patience. Ils n’eurent pas à résoudre tout de suite chaque cas, mais ils offrirent un espace respectueux où la parole pouvait émerger sans jugement.

La pendule, sensible aux efforts les plus intimes, rendit ces minutes au rythme de la sincérité. Chaque libération témoignait d’une guérison : non spectaculaire mais profonde. Les habitants qui avaient cru leurs souvenirs perdus virent leur quotidien s’éclairer, comme quand on replace un meuble pour laisser entrer la lumière.

Les enfants comprirent aussi combien il était important de respecter le temps des autres. Il n’y a pas de calendrier pour ces restitutions ; elles demandent la patience d’un jardinier et le soin d’un artisan. Théo, dans son carnet, traça des icônes pour rappeler la prudence : une oreille, une fleur, une bougie.

Quand une minute résistante fut enfin retrouvée, elle avait souvent le goût d’une confiance rétablie. Les personnes concernées se sentaient reconnues et intégrées au fil commun. La place du Chêne, petite à petit, se transforma en un tissu réparé, plus solide et davantage apte à accueillir les jours à venir.

Au crépuscule, Maya contempla la pendule. La fissure était encore visible, mais elle brillait différemment, comme si chaque minute rapportée avait déposé un filet d’or sur ses bords. Ils n’avaient pas achevé l’œuvre, mais la route paraissait moins ardue.

Morale implicite : la patience respectueuse et l’écoute sans jugement permettent de libérer des souvenirs enfouis et de réparer des cœurs.

La pendule reprise et l’aube nouvelle

Le dernier chapitre de leur quête s’annonçait non comme une fin mais comme une promesse de continuité. Après des semaines de veillées, de rencontres et de gestes attentifs, la pendule montrait des signes évidents d’amélioration. Les aiguilles avançaient maintenant à une mesure régulière ; la fissure gardait pourtant une mince trace, souvenir de ce qu’elle avait bu autrefois. Maya et Théo savaient qu’il resterait toujours à veiller, mais la confiance nouvelle les réchauffait.

La veille de l’ouverture de la saison des fêtes du village, la place du Chêne vibra d’une agitation douce. Les habitants s’étaient coalisés pour préparer une grande table, apporter des mets, chanter des refrains retrouvés. Mamie Rosa, au centre, tenait la main de Maya et, de l’autre, partageait une tarte avec Théo, ses yeux brillants de gratitude.

— Vous avez rendu plus que du temps, dit-elle doucement. Vous avez rendu des histoires, des gestes et surtout l’habitude de s’écouter. La pendule n’est plus seulement une machine ; elle est devenue un témoin vivant de nos paroles.

Les enfants se dirent que la leçon était simple et profonde : en prenant le temps d’écouter et de partager, on nourrit le temps lui-même. Les minutes retrouvées avaient la saveur des petites attentions, des sourires redites et des gestes qui disent je suis là.

Avant la tombée de la nuit, la municipalité organisa un petit discours devant la pendule. Le maire, d’habitude sobre, parla de la solidarité retrouvée et de la responsabilité partagée. Les voisins applaudirent timidement, plus contents des gestes concrets que des paroles officielles.

Après le discours, Maya et Théo s’approchèrent de la pendule. Ils posèrent sur son bois une petite boîte contenant un carnet où étaient consignées toutes les minutes recueillies, puis Murmurèrent une dernière phrase, non pour conclure mais pour sceller l’alliance entre le village et le temps.

— Nous vous promettons d’écouter, dit Maya.

— Et de raconter, ajouta Théo.

La pendule répondit par une pulsation lumineuse, douce comme un battement de cœur. Les habitants, témoins de la scène, ressentirent la chaleur d’une certitude simple : le temps se nourrit d’attention et se partage comme un pain.

La fête prit alors un tour familier mais profond. Les conversations étaient plus lentes, marquant la valeur de chaque mot. Les enfants jouèrent des jeux d’autrefois, les anciens racontèrent à voix haute des souvenirs qui n’avaient besoin d’aucune réparation, et chacun acheta dans son sac une minute qu’il gardera en mémoire pour la rendre à son tour.

Quand la nuit enfin enveloppa le village, la pendule, bien que portant la marque de son épreuve, battait avec assurance. Maya se sentit remplie d’une douce fatigue, la même que l’on éprouve après une journée où l’on a donné. Théo, à ses côtés, ferma son carnet, satisfait de voir son invention de papier transformée en instrument de guérison.

Et Mamie Rosa, ses mains fines posées sur la table, sourit comme on sourit à une promesse tenue. Le village avait appris que la fragile maison du temps ne tombe pas d’un seul coup si l’on veille ensemble. Les minutes, désormais, circuleraient librement, car l’attention était devenue la monnaie la plus précieuse.

Morale finale : en écoutant et en partageant nos souvenirs et nos gestes tendres, nous nourrissons le temps et sauvons la mémoire collective, transformant chaque minute en un trésor à préserver.