Premières apparitions des ombres extraterrestres dans la ville

La métropole de Calista, ce soir-là, ressemblait à une machine qui s’était subitement mise à rêver. Les néons clignotaient comme des battements irréguliers, les écrans des façades restaient figés sur des publicités sans son, puis le silence électronique s’étira jusqu’à la stupeur. Adrien Morel sentit d’abord le vide tactile : son téléphone, habituellement chaud et bavard, ne répondait plus. Autour de lui, la foule abandonnée sur le parvis d’une station de tram circulait comme un essaim désorienté.

Il avait trente-huit ans, la barbe d’une veille et la voix usée par des années de rapports synthétiques et d’ordres murmurés au creux des urgences. Chef d’une unité de protection civile, il n’était pas venu pour faire de la philosophie. Pourtant, lorsque la première ombre glissa, ce ne fut pas seulement la ville qui vacilla : quelque chose dans la perception elle-même fut grignoté.

La zone d’obscurité ne ressemblait à rien de connu : pas une absence de lumière, mais une présence qui avalait le monde. Elle ondulait comme une encre dans l’eau, effaçant les contours, gomme tranquille qui étirait les souvenirs et brouillait les noms. Un homme devant Adrien s’arrêta, la bouche ouverte, et, regardant sa montre, répéta d’une voix neutre : « Où suis-je ? » avant d’abandonner la montre et de s’enfuir dans la direction opposée sans se souvenir de sa destination.

La panique monta en vagues sourdes. Les réseaux tombaient — téléphonie, internet, stations d’information — comme si la ville perdait sa mémoire technique. Des klaxons s’échappaient, des appels restaient muets ; le sentiment d’irréalité s’insinua. Les gens criaient, tentant de nommer l’invisible, mais les mots glissaient sur l’incertitude comme sur une eau glissante.

Adrien organisa l’évacuation avec la précision d’un geste répété mille fois, mais chaque ordre semblait se heurter à une nouvelle obscurité. À ses côtés, Orion, le chien blanc à la cicatrice sur le museau, restait proche, museau pointé vers l’ombre comme pour mesurer sa distance. Le chien grogna lorsque la matière noire frôla une aire de jeux ; un rayon de lumière résiduel trembla, puis s’éteignit en silence.

Ils trouvèrent la fillette près d’un banc. Elle avait environ sept ans, les mains crispées sur un nounours dont le tissu semblait dépourvu de couleur. Un voile sombre la recouvrait partiellement, une transparence mate qui faisait trembler l’air autour d’elle. Ses yeux étaient grands, emplis d’une peur primitive, et déjà sa voix hésitante paraissait vouloir s’échapper du temps : « Maman ? » demanda-t-elle, comme si la mémoire avait pris la fuite.

Adrien n’hésita pas. Il écarta l’ombre d’une main gantée — geste presque vain devant cette encre mobile — et chuchota : « Je suis Adrien. Tu t’appelles comment ? » Sa voix cherchait la chaleur humaine qui repousse l’oubli. La fillette se tourna vers lui, comme rappelée par une ancre. « Léa », souffla-t-elle, et sa main se glissa dans celle d’Adrien. Orion, fidèle, posa sa tête contre ses genoux, apportant un contact concret dans un monde qui s’effilochait.

Ce fut Lise Harcourt qui, quelques minutes plus tard, attirée par une lueur ténue, les rejoint. Elle portait le manteau blanc d’une scientifique mais ses vêtements, sous la lueur mourante, parlaient d’urgence : poches pleines d’instruments improvisés, une boîte d’échantillons et, coincée à la hanche, une tablette analogique où griffonner des observations. Ses cheveux roux flambaient comme une balise dans la pénombre. Elle s’agenouilla près d’une traînée de lumière résiduelle au sol, une ligne phosphorescente bleutée qui ondulait comme une veine vivante.

« C’est la réponse », murmura-t-elle, plus à elle-même qu’à Adrien. Ses doigts effleurèrent la lueur — prudence et curiosité mêlées — et elle nota des variations d’intensité. « Ce n’est pas seulement une obscurité. Là où elle passe, la structure de la conscience locale se dégrade. Ces traces lumineuses… elles persistent, mais elles sont altérées, comme si elles conservaient un fantôme de ce qui fut effacé. »

Adrien la regarda, ses yeux gris-verts fatigués s’illuminaient d’une autre sorte. La rencontre entre l’homme de terrain et la scientifique se joua sans cérémonies : deux regards qui mesurent la portée d’une catastrophe. « Vous pensez que c’est… vivant ? » demanda-t-il, d’une voix où l’on sentait poindre la prudence et l’espoir. Lise releva la tête, hésita, puis répondit avec la fermeté fragile de ceux qui froncent les sourcils devant l’inconnu : « Nous n’avons pas de mot pour ça. Vivant, conscient, mécanisme… Il réagit. Il efface. Et il laisse des résidus. Nous devons comprendre. »

Autour d’eux, la ville continuait sa convulsion silencieuse. Des sirènes lointaines, quand elles existaient encore, étaient bientôt avalées par une nouvelle progression d’ombre. Pourtant, dans cet angle de trottoir un peu protégé, avec une fillette qui tenait la main d’Adrien et un chien qui posait sa tête comme une promesse, se forma un foyer minuscule de résistance. Lise glissa une sonde improvisée près de la lueur et nota des oscillations électriques : des motifs infimes mais récurrents qui faisaient naître, chez elle, une lueur d’excitation scientifique camouflée sous l’inquiétude.

Les minutes s’égrenaient, et déjà la question se hissait : comment réagir face à une menace qui n’avait ni forme ni voix, mais qui dérobait la mémoire et brouillait la réalité ? Adrien sentit le poids de la responsabilité, l’ancien soldat devenu protecteur civil qui doit faire face à l’impossible sans perdre son humanité. Sa décision fut simple dans sa résolution : protéger ceux qu’il pouvait, rassembler ceux qui savaient encore se souvenir, et chercher ceux qui pouvaient comprendre.

Avant de repartir vers le centre de commandement improvisé, Adrien posa la main sur l’épaule de Lise. « Restez avec nous », dit-il. « Prenez des notes, trouvez ce que c’est. Nous avons besoin de savoir pour survivre. » Lise hocha la tête ; dans ses yeux se lisait l’effroi, la tâche immense, mais aussi une étincelle — la conviction que la curiosité humaine pouvait devenir arme et remède.

Ils partirent ensemble, Léa dans les bras d’Adrien, Orion trottinant à leur côté, emportant avec eux le petit foyer de résistance qu’ils avaient allumé. Derrière eux, la métropole continuait de vaciller entre oublis et lueurs résiduelles. Devant eux, la certitude nouvelle que, face à des ombres capables d’effacer la mémoire et de remettre en question la réalité, il faudrait puiser non seulement dans les ressources matérielles, mais dans une force intérieure collective encore inexplorée.

Calista venait d’apercevoir ses premières blessures. La peur de l’inconnu s’installait, mais une volonté naissait aussi, fragile et déterminée : comprendre pour survivre. Ils ne savaient pas encore jusqu’où mèneraient leurs pas, ni quel prix la ville paierait, mais l’étincelle de la rencontre — l’homme de terrain, la scientifique, l’enfant et le chien — jeta les bases d’une résistance qui, peut-être, tiendrait la nuit.

La ville plongée dans l’obscurité inconnue et les réactions humaines

Le jour s’était fissuré comme une vitre sous un coup sec. Calista n’offrait plus qu’une lumière chancelante, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Les tramways gisait silencieux sur leurs rails, les autoroutes étaient devenues des carcasses, et les téléphones, ces promesses d’ailleurs, ne répondaient que par des grésillements et des trous de silence. Partout, des poches d’obscurité se mouvaient, glissaient, avalaient des halos de réverbère et, plus troublant encore, des souvenirs tout frais comme s’ils n’avaient jamais été. La panique, d’abord diffuse, prit bientôt une forme nette : queues devant les rares pompes électriques encore fonctionnelles, pleurs d’enfants, hommes et femmes qui se parlaient à voix basse pour conjurer la peur.

Adrien restait debout au seuil d’une bouche de métro, la veste encore humide de la bruine nocturne. Son regard parcourait la rame improvisée, les visages aux traits tirés, les bras serrant des sacs, des couvertures. Orion, fidèle, dormait à demi roulé contre les bottes d’un vieux chauffeur au visage creusé. « On va ouvrir les portes, on va les laisser descendre, doucement », dit Adrien en donnant les consignes, la voix fermée par l’habitude du commandement et le poids secret d’une absence qui le rongeait : Claire, sa sœur, vivait dans le quartier nord, là où l’ombre avait d’abord gagné du terrain. Il n’avait pas pu aller la chercher ; il avait choisi de conduire l’évacuation vers le métro. Le choix était la lame dont il se pénétrait chaque nuit.

Dans l’air confiné de la station, Lise installait son laboratoire de fortune sur une caisse en bois. Un lampion de poche piqué au plafond à l’aide d’un fil tendu éclairait son carnet ; des appareils bricolés — capteurs magnétiques, vieilles sondes, un oscilloscope à tube prêté par un électricien encore sous le choc — formaient un étrange autel. Elle notait, mesurait, recollait des indices qui, quelques jours plus tôt, auraient paru impensables : les ombres n’étaient pas seulement des manques de lumière, elles interféraient avec la mémoire immédiate des témoins. « Regardez », dit-elle d’une voix étouffée, « faites l’expérience : pensez à un nombre, répétez-le, approchez-vous du bord de l’ombre et revenez. » Un homme âgé accepta, désigna le chiffre dix, s’approcha d’une lisière résiduelle et revint pâle comme un linge. « Quel nombre ? » demanda Lise. L’homme ouvrit la bouche, chercha, et ne trouva qu’un vide où le « dix » venait de s’évanouir.

La découverte tomba comme une pierre dans l’eau : l’ombre avalait la mémoire immédiate. Les implications étaient plus effrayantes que la simple disparition d’un lampadaire. Un témoin ne se souvenait plus d’avoir vu, d’avoir entendu — il perdait des secondes, des gestes, des nombres. Sans mémoire, comment témoigner, comment se souvenir d’un lieu sûr, d’une consigne, d’un visage ? Lise, les traits tirés mais résolue, griffonna des hypothèses sur son carnet : perturbation des circuits neuronaux par un champ inconnu, altération temporelle de la perception, une forme d’interface entre matière et conscience. Ses mots, jetés à la lueur, faisaient naître une vérité qui terrifiait et appelait à l’action.

Au fond du wagon, une petite communauté prenait forme. Ils s’étaient abrités là, à l’abri des vents, des rues avalées, des patrouilles incertaines. Deux mères échangeaient de l’eau en demi-tasse, un adolescent distribuait des barres de conserve comme on distribue des prières. La promiscuité exhalait les peurs crues : un homme se mettait à crier soudain, oubliant pourquoi, puis, quelques minutes plus tard, revenait au silence sans souvenir de ses gestes. Les disputes éclataient pour un peu de place, puis se calmaient quand quelqu’un apportait un sac de riz ou un thermos de soupe. Ces gestes minuscules — partager une goutte d’eau, tendre une couverture — transformaient les inconnus en alliés. Là, dans la pénombre du métro, la fragilité humaine révélait aussi sa force : la solidarité comme acte premier de survie.

Les tensions extérieures ne tardaient pas à se faire sentir. Les autorités civiles, débordées, multipliaient ordres et annonces contradictoires ; des milices locales, elles, profitaient du chaos pour imposer des « règles » et prélever des ressources. Une escarmouche éclata près d’une sortie de secours : des hommes armés exigèrent des vivres contre « protection ». Adrien se glissa au milieu, corpulent et tendu, et éleva la voix. « Personne ne prend ce qui ne lui appartient pas. Vous partez, maintenant. » Sa fermeté arrêta un instant la lame du conflit, mais il sentit la colère montante, la peur transformée en avidité. La loi du plus fort, la tentation du pillage : la civilisation en ruine laissait affleurer des instincts primaires. Adrien se savait fatigué ; il savait aussi que céder un instant à la violence, c’était tuer l’espoir de se retrouver, demain, une communauté organisée.

La fatigue le rattrapait : nuits hachées, décisions imposées sans adoucissant, culpabilité ruminée. Il rêvait parfois de Claire traversant la rue, de ses mains calmes, de sa voix pour le ramener à un monde où les choix n’étaient pas des verdicts. Une lettre non envoyée et un dernier message non reçu revenaient le hanter comme une mesure de ses échecs. Pourtant, il n’abandonnait pas. Chaque ordre donné, chaque passage sécurisé, était un pansement sur une blessure plus profonde. « Tenez bon », disait-il aux groupes rassemblés, « nous devons rester ensemble. Si nous nous dispersons, l’ombre nous aura un par un. » Sa voix, ferme mais creusée, cherchait à contenir la marée de panique.

Lise multipliait les expériences : elle faisait écrire des mots à des volontaires, puis les confrontait à une zone d’obscurité résiduelle avant de leur demander de répéter. Les résultats étaient implacables. Un enfant pouvait oublier d’avoir eu peur; un homme oublierait d’avoir donné le signal d’alarme. « Ce n’est pas seulement la perte de mémoire », confia-t-elle à Adrien en lui montrant des relevés : « c’est un effacement des impressions immédiates. On dirait que quelque chose nettoie la page juste après qu’on l’ait lue. » Leur travail, malgré l’épuisement, faisait naître une conviction : comprendre cette altération de la conscience serait la clé de survie.

Dans un coin de la station, la cohabitation forcée mettait à nu les peurs et, paradoxalement, la tendresse humaine. Un vieil homme nommé Marcos racontait des histoires de pêche pour distraire les enfants, et bientôt les rires, timides, revenaient. Une infirmière improvisée soigna une plaie en partageant son savoir, et une jeune femme donna son dernier paquet de cigarettes à une autre pour alléger son stress. Ces gestes, parfois minuscules, étaient autant de serments muets : nous tiendrons, tant qu’il en restera un pour tenir.

Malgré tout, des pertes survenaient. Une équipe de volontaires partis chercher du carburant ne revint pas. Des témoins affirmèrent qu’une ombre avait glissé sur leur chemin; d’autres ne se souvenaient plus assez pour raconter. Chaque disparition pesait sur le groupe comme une pierre. Adrien dut annoncer ces nouvelles, tenir la douleur entre ses mains et la dire sans crier. Les visages se refermèrent, mais des bras se tendirent ensuite pour consolider la vaisselle, les couvertures, le peu d’organisation qui persistait. La résilience s’insinuait ainsi, par la répétition des mêmes gestes, par une solidarité qui refusait la dissolution.

Une nuit, à la faible lueur d’une rampe, Adrien prit Lise à part. « Je t’ai laissée des cartes de l’antenne », dit-elle. Il répondit d’une voix rauque : « Je devrai aller plus loin. Je dois savoir où ces zones prennent naissance, ou du moins d’où elles se propagent. » Ses mots n’étaient pas seulement stratégiques ; ils portaient la nécessité de donner un sens aux sacrifices. Lise hocha la tête, les yeux brillants de fatigue et d’une résolution nouvelle : « Je préparerai des protocoles. Si nous pouvons définir un schéma, même rudimentaire, nous aurons une arme. Pas une arme pour détruire, mais pour tenir. »

La communauté, malgré sa peur, apprenait à se gouverner. Des tours de veille furent organisés, des équipes de rationnement mises en place. Les disputes, loin d’être éliminées, trouvèrent parfois un apaisement sous l’effet d’un médiateur inattendu : un adolescent qui, avec une franchise brutale, rappelait à chacun que la survie ne se négociait pas dans l’hostilité. Les autorités locales, débordées, envoyèrent des patrouilles désordonnées ; les milices, elles, continuaient de rôder. Mais des comités de citoyens prirent le relais, improvisant une forme de gouvernance horizontale où chaque voix comptait, même la plus tremblante.

Au petit matin, quand la ville paraissait un peu moins oppressante — peut-être parce que l’ombre avait reculé d’un souffle — Adrien s’autorisa un instant d’introspection. Il pensa à Claire, à sa promesse muette de revenir la chercher, et à Orion, qui posa sa tête sur ses genoux comme pour lui rappeler la proximité d’une chaleur vivante. Il comprit que la cohésion sociale n’était pas seulement un impératif tactique : c’était le seul remède contre l’effacement que voulaient imposer les ténèbres. « Nous devons devenir ce rempart », murmura-t-il, plus pour se convaincre que pour convaincre les autres.

Sur un tableau bricolé, Lise épingla les premiers schémas : relevés, témoignages, anomalies. Les données, discontinues et imparfaites, dessinaient néanmoins une logique naissante. Adrien, regardant ces fils d’information, sentit monter la détermination qui commande les actes quand le doute est trop lourd : il autorisa la préparation d’une mission d’observation, une sortie contrôlée vers la périphérie, pour cartographier une lisière d’ombre. Ce projet était dangereux ; il était aussi la première tentative claire de répondre plutôt que de subir. Dans la station, les groupes se répartirent les tâches, échangeant eau et nourriture, renforçant les veilles. La peur de l’inconnu restait, puissante, mais elle trouvait maintenant des formes de résistance — gestes, rituels, protocoles.

La nuit suivante, tandis que des voix s’élevaient en chuchotements et que des lampes vacillaient, Adrien posa sa main sur la table où reposait une carte. « Nous irons demain à l’aube », dit-il. « Pas pour combattre. Pour comprendre. » Lise leva les yeux, un silence doux et tendu entre eux. La tâche à venir promettait davantage d’affrontements, peut-être des pertes, mais elle offrait surtout une direction : transformer la peur en savoir, la division en solidarité. Le métro restait un ventre chaud où la ville apprenait, à petits pas, à conjurer l’oubli. Et dans cet abri, parmi les visages épuisés et les mains offertes, se formait la conviction que, face à une menace invisible, l’humanité devait puiser dans sa force intérieure pour survivre.

Les mécanismes de la menace extraterrestre et la recherche scientifique

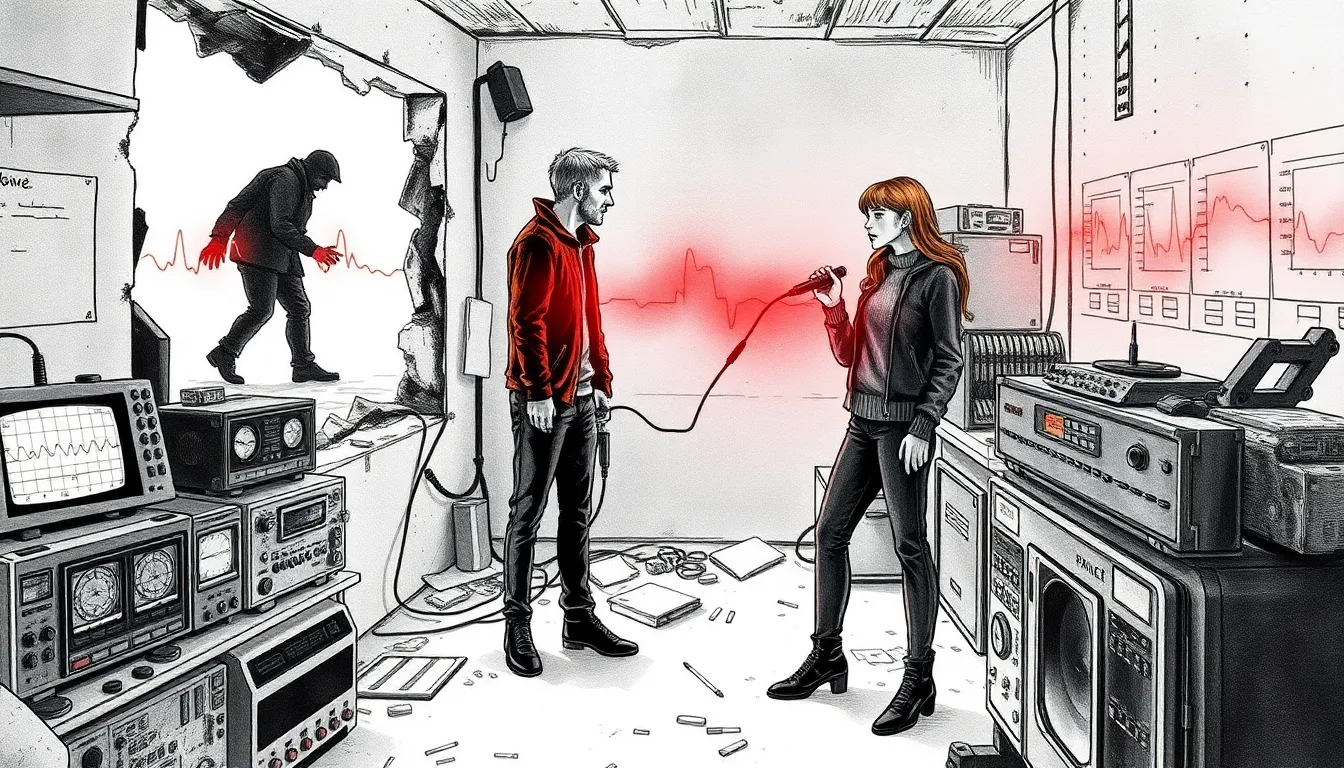

Le laboratoire de fortune occupait le dernier étage d’un immeuble éventré, une enclave de lumière vacillante au milieu d’une ville qui avait appris à craindre l’obscurité comme une force vivante. Lise Harcourt se tenait penchée sur une plaque de métal où des capteurs murmuraient en cadence ; autour d’elle, une constellation d’appareils — bobines, aimants, électrodes, oscilloscopes et enregistreurs — formait le dispositif qu’elle avait baptisé, par pragmatisme, le « protocole ». Orion, fidèle et inquiet, reposait à ses pieds, oreilles dressées à chaque variation du bourdonnement électrique.

« Nous allons procéder par étapes, » dit Lise sans se retourner, la voix ferme mais trahissant l’épuisement. « Détection magnétique, enregistrement des signaux électriques, suivi des réponses biologiques. Aucune exposition prolongée sans contrôle. »

Adrien Morel écouta, la mâchoire serrée. Il connaissait la valeur d’un protocole quand la vie de civils et de chercheurs en dépendait. « Tu veux que je autorise un périmètre de sécurité étendu, » répondit-il, « et que l’équipe de terrain reste en appui à distance. Si quelque chose tourne mal, on coupe tout. »

Les premières expériences, menées dans le halo résiduel laissé par une ombre en retrait, révélèrent des comportements qui défiaient toute analogie simple. Les capteurs magnétiques enregistraient des fluctuations cohérentes, des motifs d’impulsions qui revenaient comme une signature. Les électrodes posées sur des échantillons biologiques — tissus végétaux, cultures cellulaires — montrèrent des réponses électriques discrètes, puis des modifications de l’activité qui persistaient après l’exposition.

« On dirait qu’elles réagissent à des motifs, » murmura Éléna, une ingénieure qui tenait la console d’enregistrement. Son regard plongeait dans les courbes rouges, vertes et noires des oscilloscopes. « Plus on répète un motif, plus la réponse se modifie. C’est un apprentissage, ou du moins une adaptation. »

La phrase resta suspendue dans l’air comme une pierre jetée dans une eau sombre. Apprendre. Le mot porta avec lui la double promesse du savoir et le glaçant avertissement d’une intelligence que l’on ne comprenait pas encore entièrement.

Ils continuèrent, prudents, modulant fréquences et amplitudes, cherchant à cartographier les seuils de réaction. Les ombres ne se contentaient pas d’absorber la lumière : elles modifiaient le paysage neuronal immédiat de toute créature exposée. Une série de tests cognitifs, menée sur des volontaires équipés de protections, montra des trous de mémoire très précis : des lacunes de quelques minutes sans explication physiologique apparente.

La deuxième semaine apporta la première vraie alarme. Un protocole de faible intensité, supposé parfaitement sûr, bascula lorsqu’un artefact du champ magnétique déclencha une résonance imprévue. Trois membres de l’équipe furent frappés d’une amnésie temporaire ; ils cessèrent de suivre le fil des événements pendant trois à sept minutes, sans souvenir des gestes qu’ils venaient d’accomplir. À leur réveil, leurs yeux exprimèrent une stupeur que seule une mémoire perdue peut provoquer.

« Je ne me souviens pas d’avoir reposé ce capteur, » dit Karim, la voix tremblante, tandis que Lise notait chaque détail. « Je ne me souviens pas d’avoir eu peur. »

La peur scientifique s’abattit sur le groupe comme une vague glacée. Ce n’était plus seulement la crainte d’être avalé par l’ombre ; c’était la conscience d’affronter une entité capable de perturber la trame même de la mémoire humaine. Lise sentit l’obsession pour la vérité se muer en responsabilité lourde. Chaque donnée était désormais une question de vie ou de mort.

Malgré l’angoisse, la curiosité ne se tarit pas. Les résultats accumulés dessinèrent un schéma troublant : les zones d’ombre répondaient à certains motifs électromagnétiques, et après une exposition répétée elles modifiaient leur comportement, réduisant ou amplifiant leur activité selon la stimulation. L’ombre ne paraissait pas aveugle ; elle testait, elle enregistrait, elle retournait l’information d’une manière qui évoquait un apprentissage élémentaire.

Adrien, pesant chaque décision comme on pèse une vie, prit alors une difficulté supplémentaire sur ses épaules. Une anomalie périphérique, signalée par des drones civils, avait été détectée à la lisière de la zone urbaine : un comportement d’ombre d’une architecture différente, isolé mais actif. Une opération à distance était la seule manière de cartographier cette anomalie sans exposer des équipes au risque immédiat. Il consulta Lise et la hiérarchie improvisée ; leur silence fut plein d’acceptation résignée.

« Autorisez l’opération, » dit Adrien enfin. « On n’a pas le luxe d’attendre une certitude parfaite. Mais on trace des limites strictes : téléopération, redondance de sécurité, extraction automatique des données. »

Les heures qui suivirent furent consacrées à la mise en place d’un réseau de capteurs mobiles et d’une balise astronomique empruntée à l’ancien observatoire municipal. Lise supervisa l’étalonnage des instruments, sa main légère sur les réglages comme sur la corde d’un fragile équilibre. Les premiers enregistrements stellaires livrèrent une surprise qui fit vaciller la respiration collective : une signature astronomique discrète, un passage bref et rapide dans les mesures doppler, correspondait temporellement aux premières apparitions des ombres.

« Ce n’est pas une météorite ordinaire, » souffla Lise en montrant les courbes. « La variation est trop rapide. Le profil suggère un objet supraluminique — un passage à vitesse apparente supérieure à la lumière — ou du moins une perturbation qui imite ce comportement dans l’espace proche. »

Le mot supraluminique raviva en chacun un mélange d’effroi et d’émerveillement. Si l’hypothèse se confirmait, la genèse de ces ombres ne serait plus une force locale inexplicable : elle prendrait racine dans un événement cosmique, étranger et immensément ancien. L’humanité se retrouvait confrontée non seulement à une menace perceptible, mais à une vérité qui redessinait sa place dans l’univers.

Les implications éthiques et stratégiques remplirent la nuit. Certains proposèrent d’interrompre toute expérience, d’autres, pris d’une faim de compréhension, réclamèrent la poursuite des tests pour dégager une arme ou une parade. Adrien sut que la décision devait allier courage et prudence : exposer la ville à une tentative qui échouerait serait une folie ; renoncer sans chercher d’arme serait une abdication.

Il fit un choix mesuré, portant la responsabilité comme on porte un fardeau sacré : poursuivre, mais sous contrôle maximal, partager les données avec les réseaux civils et maintenir l’ouverture de la science. « Si nous voulons survivre, » dit-il, la voix basse, « il nous faut comprendre et garder notre humanité intacte. La connaissance ne doit pas devenir un monopole. »

Cette nuit-là, tandis que les instruments hurlaient par intermittence et que l’éclat rouge de l’oscilloscope peignait les visages fatigués, Lise plaça une vieille carte céleste sur la table. Elle y posa son doigt sur un point minuscule et dit : « Nous ne sommes que des veilleurs. Mais même veilleurs, nous possédons une force : notre capacité à apprendre, à nous organiser, à nous sacrifier pour l’autre. »

L’espoir fut tenu, frêle et discipliné, par cette idée : si la menace venait de l’infini, la réponse devait naître de l’intérieur — de la résilience humaine, de la méthode et de la solidarité. Les découvertes confirmaient l’origine extraterrestre, mais elles n’enfermaient pas l’humanité dans la fatalité. Elles offraient une carte, incomplète mais réelle, sur laquelle on pouvait bâtir des défenses.

Au petit matin, alors que la ville se réveillait à demi et que les ombres reculaient momentanément comme si elles comprenaient l’effort engagé, Adrien se tint à la fenêtre brisée. Orion posa son museau contre sa jambe, fidèle. Il pensa aux hommes et aux femmes qui avaient déjà payé un prix pour ces minutes de connaissance et à ceux qui, demain, devraient en payer d’autres pour transformer la science en salut.

Sans promettre la victoire, ils avaient gagné une certitude : l’inconnu se décryptait. Cette certitude allait demander des sacrifices, des choix lourds et une mise à l’épreuve de la morale collective. Adrien prit une longue inspiration et murmura, non pour lui seul mais pour l’équipe rassemblée derrière lui : « Préparez-vous. Nous allons devoir traverser l’ombre, et non seulement la mesurer. »

Les premiers sacrifices pour assurer la survie humaine

Le ciel s’ouvrait en cendres et en cendres descendait la nuit ; un halo orange d’alerte projetait des silhouettes tremblantes sur le béton brisé du viaduc. Le vent apportait des odeurs de suie, de métal tordu et de sel — comme si la ville saignait à chaque respiration. Adrien Morel tenait la corde entre ses mains, les jointures blanches, le regard collé à la lueur vacillante. À ses pieds, Orion restait immobile, son museau pointé vers l’obscurité où les ombres avaient déjà dévoré trop de lumière.

« Descendez vite, un par un », ordonna Adrien, sa voix creuse mais ferme. Les enfants s’accrochaient aux bras de leurs mères, les corps serrés comme pour conjurer l’invisible. Lise Harcourt, la blouse maintenant tachée de poussière et de sang, pansait un jeune homme contre une pile de débris, ses gestes précis malgré la fatigue qui lui voilait les yeux. Autour d’eux, les autres — volontaires, anciens employés municipaux, simples voisins — formaient une chaîne dont la nature même témoignait d’une solidarité primitive : on se donnait la main parce qu’il n’existait plus d’alternative.

Ils avaient envoyé une éclaireuse, Éloïse, deux heures plus tôt. Éloïse connaissait les ruines comme on connaît sa propre maison : elle choisissait les passages sûrs, évaluait les échos. Mais ce soir-là, l’ombre l’avait remarquée avant qu’elle ne la voie. Quand la radio crachota pour la première fois son nom, la voix qui sortit du combiné était étrangère, ralentie, comme si elle émergeait d’un sommeil trop profond.

« Éloïse ? » demanda Adrien, en appuyant la paume contre l’appareil. On entendit seulement un souffle long, puis des fragments de mots : « …nous… puis… je ne sais plus… l’heure est… le temps… » Sa phrase se dissolvait à chaque respiration. Quand finalement elle apparut à la lisière du faisceau, elle titubait comme si les minutes lui avaient été arrachées.

Ses yeux, pourtant jeunes, ne reconnaissaient ni le visage de ses camarades ni la configuration des lieux. Elle répétait une même phrase, un peu comme une incantation : « Il y avait là quelque chose qui comptait les instants… je me suis assise… j’ai attendu… et puis je… » Des larmes noires avaient creusé des sillons sur sa joue ; ses mains serraient encore la corde comme pour s’ancrer à une réalité fragile.

Autour d’Adrien, l’angoisse monta comme une houle. Lise s’accroupit près d’Éloïse, palpant ses tempes, cherchant une trace d’électrochoc, une réaction nerveuse qui pourrait ramener la mémoire. « C’est la périodicité », murmura-t-elle, la voix étranglée. « L’ombre altère la perception du temps. On sait désormais que rester exposé même une minute peut valoir des heures perdues. »

La perte d’Éloïse n’était pas seulement un accident : c’était la confirmation d’une cruauté nouvelle dans la nature du phénomène. À mesure que les rescapés descendaient la corde, on n’entendait plus que de petits sanglots, des instructions rapides et des jurons étouffés. Puis vint le moment où il fallut choisir qui monterait à bord des rares véhicules restants pour rejoindre l’abri plus dense en contrebas, où des médicaments vitaux et des pansements stériles avaient été préservés.

Un jeune homme se tenait devant Adrien, les yeux rougis, un enfant dans chaque bras. Il s’appelait Matthias ; on devinait à ses mains calleuses qu’il n’avait jamais attendu la reconnaissance, seulement qu’il savait porter. Les regards des femmes autour de lui se posèrent comme des suppliques. Son visage était pâle mais étrangement calme.

« Prenez-les », dit Matthias sans regarder ailleurs. « Il y a des enfants plus faibles que moi. Mon tour… »

Il y eut un flottement. Un siège de véhicule vide ; ce siège représentait l’une des rares chances de traverser la zone où l’ombre avait déjà laissé des éclats de mémoire brisée. Les règles, quand la civilisation se désagrégeait, devenaient à la fois plus claires et plus cruelles : protéger ceux qui rendent la survie possible — enfants, blessés, les porteurs de médicaments. Matthias posa les enfants dans les bras d’une femme qui tremblait, puis il recula.

« Je prends la corde », annonça-t-il, et ce fut tout. Il s’approcha d’une échelle improvisée, monta lentement, acceptant sans plainte qu’on le laisse derrière pour que les plus vulnérables puissent partir. Son sacrifice ne fut ni héroïque, ni misérable : il fut ordinaire, radicalement humain. On fit un signe à Adrien. Adrien sentit sa gorge se contracter ; il n’avait pas le luxe de l’hésitation.

La décision qui suivit fut l’une des plus lourdes qu’il ait eu à prendre. Les médicaments — un lot de sérums d’antibiotiques, d’anti-inflammatoires et de pansements spéciaux — devaient atteindre l’abri central avant l’aube. Chaque minute passée en zone exposée augmentait le risque d’un contact prolongé avec l’ombre. Adrien jaugea le groupe : des personnes âgées, des travailleurs sans rôle médical, une poignée de volontaires. Il pensa aux critères qu’on lui avait appris : utilité, probabilité de survie, capacité à aider ensuite. Puis il pensa à Éloïse, au regard vide, et au jeune homme qui venait de s’effacer.

« Nous ne pouvons pas tous passer », dit Adrien, la voix presque étranglée par l’effort. « Nous prendrons les enfants, les blessés et l’équipe médicale. Les autres — vous formerez un abri ici. Ce lieu est défendable si nous consolidons les débris et si Lise peut établir un périmètre électromagnétique. »

Un murmure d’indignation, puis d’acceptation. Les visages, éclairés par la flamme orange, reflétaient la complexité du choix : certaine colère, beaucoup d’incompréhension, une résignation presque sacrée. Une vieille femme planta sa canne dans le sol et dit d’une voix étonnamment forte : « Foncez. Nous tiendrons. » Sa voix porta comme une évidence dans l’air lourd.

Lise s’approcha d’Adrien, posa sa main sur son bras. « Combien de vies sauverons-nous ainsi ? » demanda-t-elle, comme si elle cherchait un calcul qui la rassurerait.

Adrien regarda la file des silhouettes ; il pensa aux cartes, aux ressources, aux données de Lise et au poids de chaque seconde. « Tant que nous pouvons en sauver plusieurs plutôt qu’aucun, nous devons le faire », répondit-il simplement. Mais dans cette simplicité se cachait la complexité d’une morale forcée par la nécessité. Il savait que laisser des personnes derrière signifiait, dans bien des cas, un destin scellé.

La corde fut hissée, les enfants passèrent, les blouses tachées se glissèrent à travers la béance du monde. Matthias se détacha à la dernière seconde, levant la main comme pour bénir ceux qui partaient. Adrien vit son visage se perdre dans la pénombre. Il crut entendre une prière, ou peut-être n’était-ce qu’un adieu.

Quand ils furent à l’abri, les médicaments scellés dans leurs conteneurs, Adrien demeura un instant silencieux, le regard fixé sur la lisière obscure où la silhouette de Matthias et celle d’autres restés derrière se confondaient avec les débris. La radio murmura des rapports fragmentés : éclaireuse désorientée rétablie, un groupe laissé pour consolider un périmètre, une route partiellement libérée. Les chiffres étaient froids ; les visages étaient en feu.

La culpabilité vint comme une marée. Commandant, protecteur, homme — Adrien portait tous ces masques et chacun d’eux pesait différemment. Il comprit, encore une fois, que le rôle du commandant n’était pas de choisir la bonté parfaite mais d’arbitrer la survie. Pourtant, l’âme humaine n’oublie pas les choix qui coûtent. La nuit allait garder ses noms.

Pourtant, au milieu de la peine, il y eut des gestes qui allégeaient la douleur : Lise qui tenait la main d’Éloïse et qui lui murmurait des noms pour recoudre sa mémoire ; Orion qui se glissa entre les genoux d’un enfant en pleurs et qui posa sa tête comme une ancre. Le récit des survivants se nourrit de ces petites bravoures, et c’est dans ces interstices que la force intérieure collective se consolidait.

Adrien sut, en regardant la lueur des lampes qui s’éloignaient avec le convoi, que la stratégie seule ne suffirait pas. La survie exigerait aussi cette résilience quotidienne, ces renoncements et ces élans de solidarité qui, mis bout à bout, formaient une armature morale. Il nota tout cela dans sa tête, comme on grave des coordonnées sur une carte trop petite pour contenir la douleur.

Quand l’aube se profilerait à l’horizon, ils auraient besoin de repartir — pas seulement pour comprendre, mais pour agir là où l’inconnu se pressait. Adrien rassembla les dernières volontés : renforcer le camp, établir des tours de garde, transmettre les données de Lise aux équipes mobiles. Il savait que la prochaine étape les pousserait plus loin, au bord de la zone où les ombres s’aggloméraient. Et dans ce choix déjà pris et déjà payé, il sentit la détermination se refaire : continuer, non par insensibilité, mais parce que la mémoire et les sacrifices de ceux qui restaient rendaient l’inaction impensable.

Ils quittèrent le site avec des sacs plus lourds de sens que de fournitures. L’image du jeune père, immobile sur le viaduc, resta comme une balise — un exemple de bravoure ordinaire qui, à lui seul, tenait lieu de leçon. Adrien ne pouvait effacer la culpabilité ; il pouvait toutefois la transformer en devoir. Au-delà de la douleur, il fallait autre chose : une stratégie reliée à la compassion, une force intérieure partagée qui ferait obstacle à l’ombre. C’était ce qu’il fallait, et c’était ce qu’ils apprendraient à construire.

Enquêter dans les ruines de l’infini et la découverte d’un indice

Ils partirent avant l’aube, quand les silences de la ville semblaient encore tenir en réserve quelque fragile courage. Adrien ferma son manteau contre le vent qui portait des cendres et des papiers froissés, et Orion trottina à ses côtés, reniflant des odeurs que personne ne savait nommer. Autour d’eux, les quartiers morts défilaient comme un reliquaire de vies abandonnées : vitrines éventrées, panneaux météorologiques arrachés, antennes pliées comme des épines.

La zone qu’ils visaient avait un nom que les gens prononçaient à voix basse : la lisière de l’infini. C’était l’endroit où les ombres semblaient s’agréger, où la lumière refusait de prendre forme. Adrien rassembla une petite équipe — deux techniciens, une radiotélégraphiste et Lise — et donna des ordres calmes, comme on administre un pansement. « Nous n’y allons pas pour lutter, mais pour comprendre », dit-il. Sa voix trouva un écho de détermination dans le groupe.

Ils progressèrent entre les carcasses d’engins météorologiques, machines isolées qui avaient autrefois écouté le ciel et qui maintenant gisaient, dérivées et silencieuses. Les ombres avaient déjà marqué certains pylônes d’un contour absurde, une absence qui semblait avaler la perspective. À chaque pas, le monde perdait un peu de sa logique ordinaire : les chronomètres se déréglaient, les ondes radio se fissuraient, et parfois des témoins revenaient en arrière, incapables de se souvenir d’un quart d’heure.

La plateforme astronomique surgit enfin au sommet d’une colline, un dôme éventré tourné vers un ciel lourd. Les murailles métalliques portaient la trace d’anciennes obsessions humaines — noms gravés, étoiles cartographiées — et tout cela était aujourd’hui effacé par la suie et l’ombre. Lise monta sur le rebord d’une lentille brisée, posa son enregistreur portable et fit tourner ses doigts comme pour tâter un rythme.

« Là », souffla-t-elle, la voix prise entre la surprise et l’effroi. « Il y a une pulsation. »

Sur l’écran, la trace apparut d’abord comme un frisson : un éboulis de noirs qui ondulait. Puis, lorsque Lise ajusta la sensibilité, la pulsation se révéla plus nette — des impulsions régulières, des creux, des reprises, une ponctuation qui ne ressemblait à rien de purement aléatoire. Elle nota les intervalles, fronça les sourcils, puis un rire bref, incrédule, s’échappa d’elle, presque heureux.

Adrien s’approcha jusqu’à sentir, au creux de sa poitrine, un battement synchrone au flux d’ombre. Ce contact fut presque tactile : une vibration qui ne passait pas par l’air mais par quelque chose d’antérieur. Il fit un pas de trop. La lisière le cueillit comme une main froide effleurant une page—et la vision le frappa.

C’était fulgurant, comme le souvenir d’un monde qui n’appartenait pas à ses yeux. Des formes immenses se déployèrent : des arcs comme des cathédrales d’obscurité, des plans qui paraissaient s’entrelacer selon des géométries interdites, et au milieu de cette architecture une lumière qui n’était pas lumière mais une logique. Des espaces — des distances incomparables — traversaient sa pensée. Quand la vision se retira, Adrien resta penché, la respiration courte, la bouche pleine de poussière et de certitudes émoussées.

« Qu’avez-vous vu ? » demanda Lise, sans quitter sa console.

Adrien leva la main comme pour retenir quelque chose. « Ce n’est pas une attaque au sens où nous l’entendons », dit-il lentement. « C’est… une structure. Un motif. Ces ombres obéissent à des régularités. Elles ne sont pas seulement destructrices ; elles communiquent, ou réagissent à la communication. »

Lise hocha la tête, et ses doigts reprirent leur course. Elle comparait les impulsions aux séquences rythmiques qu’elle connaissait : battements, pauses, variations. « C’est élémentaire », murmura-t-elle. « Des impulsions simples, répétées, modulées. Un langage primitif peut-être — un alphabet de pauses et de frappes. »

La découverte fit vibrer le groupe d’un mélange d’angoisse et d’espoir. Si les ombres pouvaient être corollées à une suite d’impulsions, alors elles pouvaient peut-être être comprises. Si elles obéissaient à des motifs, alors la curiosité scientifique, alliée au courage, pouvait arracher une parcelle de sens à l’incompréhensible.

Pourtant le danger demeurait tangible. Orion grogna, tendant le museau vers la bordure où la pulsation s’épanouissait en vagues teal. Un souffle d’air porta une odeur de métal chauffé, comme si quelque chose — ou quelqu’un — réagissait à leur présence. Lise recula, ses mains blanches serrant l’enregistreur. « Nous devons récolter les séquences », dit-elle. « Les reproduire. Voir comment elles réagissent à un motif extérieur. »

Adrien pensa aux sacrifices des chapitres précédents, aux visages des survivants qui avaient placé leur confiance en eux. Il songea aussi que la connaissance pouvait devenir arme et tentation. « Nous prenons des précautions », répondit-il. « Personne ne touchera ce qu’on ne peut maîtriser. Nous repartirons avec des copies. Pas d’expositions inutiles. »

Ils passèrent la nuit à capter et à tracer : Lise isolait des séquences, deux battements longs, une pause, trois piqués courts ; les techniciens tentaient, prudemment, d’émettre une réplique sur une fréquence basse, une simple réponse qui mimait l’intervalle. La première tentative fit vaciller l’ombre et, pendant un instant, la pulsation se modifia, hésita, puis reprit. Ce fut une interaction minuscule, presque dérisoire — et pourtant suffisante pour semer une étincelle d’espoir.

« Nous ne sommes plus seulement réactifs », dit Lise, les yeux brillants de fatigue. « Nous pouvons être interlocuteurs. »

La lueur d’espoir était fragile ; elle portait en elle la tension d’un fil sur lequel tout pouvait basculer. Adrien le savait : révéler ces données signifierait attirer des regards — des regards scientifiques, mais aussi des regards plus sombres, prêts à monnayer le savoir. Il glissa la main dans sa sacoche, sentit le cuir usé de sa montre qui battait à l’unisson avec sa décision.

Au petit matin, alors que le ciel se fendillait d’un gris sale, ils scellèrent leurs enregistrements dans un boîtier blindé. Adrien regarda une dernière fois la lisière de l’infini, où la pulsation teal s’amenuisait en répétitions régulières, comme si la grande machine de l’ombre attendait patiemment une suite. « Nous avons un indice », dit-il. « Et il nous oblige à choisir : parler pour le bien commun ou garder le secret pour nous-mêmes. »

Lise posa sa main sur l’épaule d’Adrien, un geste simple chargé d’une promesse. « La science est un devoir partagé », répondit-elle. « Mais cela exige que nous soyons prudents. »

Ils redescendirent vers la ville, chargés de données et de questions. Dans l’air vascillaient l’angoisse et la détermination, et quelque chose d’autre déjà s’annonçait : des rumeurs, des appétits, des alliances humaines qui pourraient transformer l’espoir en monnaie d’échange. Adrien sentit que la prochaine épreuve ne viendrait pas seulement des ombres de l’infini, mais des ombres qui portent des visages.

Alors qu’ils s’éloignaient, le paysage pulsa une dernière fois, puis se replia comme une chose qui digérait leurs gestes. Le chemin du retour s’ouvrit, lourd de promesses et de dangers nouveaux, et la certitude qu’il leur faudrait, pour survivre, puiser plus profondément que jamais dans la force intérieure et la solidarité.

Trahisons et décisions cruciales face à la menace extraterrestre

La salle municipale, dont le plafond s’était partiellement effondré lors des premières heures du chaos, gardait encore l’odeur âcre de la fumée et des feux de fortune. Sous la fresque craquelée d’une ville jadis prospère, des groupes se pressaient, échangeant rumeurs et provisions à voix basse. L’air vibrait d’une tension sourde : la ville était assiégée non seulement par l’ombre venue d’ailleurs, mais par la cupidité et la peur de ses propres habitants.

Ce fut Lise Harcourt qui rompit le silence, la voix plus blanche que le manteau de laboratoire qu’elle portait toujours. Elle tenait dans ses mains un boîtier métallique, un module de recherche que l’on aurait dit crevé d’un seul coup, ses capteurs arrachés comme autant de dents. « Il était scellé, » dit-elle sans lever les yeux. « Il ne pouvait pas être ouvert sans la clé. Quelqu’un… quelqu’un l’a pris et l’a forcé. »

Adrien Morel sentit le creusement au fond de sa poitrine, ce vide qui lui rappelait les pertes déjà accumulées. Orion, le chien, se colla à sa jambe, grognant bas. Il posa la main sur l’épaule de Lise, non pour consoler — les mots n’auraient suffi — mais pour tenir une main amie au milieu de la trahison. « Qui ? » demanda-t-il simplement.

« Julien Beaumont, » répondit Lise. « Logistique. Il a disparu la nuit dernière. Et il y a un enregistrement — une transaction, une livraison. Le nom qui revient, c’est le Cercle Merciel. Ils offrent sécurité et cartes d’évacuation en échange de données brutes. » Ses yeux brillaient d’une colère contenue. « Ils veulent contrôler l’information, Adrien. Ils veulent décider qui sait et qui meurt. »

La nouvelle se répandit comme une traînée d’huile : un module perdu, des schémas de signaux effacés, des échantillons disparus. Mais plus grave encore fut la révélation suivante, rapportée par un jeune informateur qui avait surpris une rencontre à l’arrière d’une caserne municipale : un officier de la mairie, le commissaire Vernay, avait négocié avec des miliciens des listes d’évacuation privilégiées en échange de vivres et de carburant. Les places dans certains convois avaient été vendues comme on vendrait des bijoux.

Adrien affronta Vernay dans le hall, sous la peinture témoin d’une époque qui ne semblait plus exister. L’homme avait le visage usé par des nuits sans sommeil et par la justification facile des petites compromissions. « Vous avez vendu des vies, » dit Adrien, chaque mot pesé et froid.

Vernay releva la tête. « J’ai fait ce qu’il fallait pour maintenir un ordre, » répondit-il. « Si je ne sécurise pas des pochettes prioritaires, le Cercle prend tout et il inflige pire. Je sauve des gens. »

« Sauver, » répéta Adrien, « n’est pas un privilège négociable. Tu transformes des citoyens en monnaie d’échange. Et pendant que vous marchandez, les ombres avancent. »

La discussion dégénéra rapidement. Des voix s’élevèrent, des alliances se montrèrent. Certains responsables municipaux, fatigués et cyniques, préférèrent s’associer au Cercle pour obtenir du ravitaillement et une forme d’autorité ; d’autres, honteux mais lucides, se rangèrent aux côtés d’Adrien. La fracture fut nette et douloureuse : des uniformes se divisèrent, des fenêtres s’ouvrirent sur des regards hostiles. C’était, dans son expression la plus crue, la guerre des petits pouvoirs contre le bien commun.

Au dehors, dans les rues, des miliciens en vestes sombres contrôlaient des points d’accès. Ils vendaient l’entrée vers des abris comme on vendrait l’air à respirer. Adrien avait surpris, sous une passerelle, l’échange d’une liasse de coupons contre une liste. Un homme expliquait — la voix basse mais ferme — que sans ressources, sa famille serait engloutie. Ces justifications raisonnables, nées de la terreur, rendaient la trahison presque humainement compréhensible, et d’autant plus amère.

Lise ne se retira pas dans l’amertume. Elle se sentit trahie par Julien et humiliée par la duplicité des autorités, mais son regard resta fixé sur les données. Quand Adrien lui proposa de garder le peu qu’il restait à l’abri, de le céder à un pouvoir supposément plus fort pour éviter de nouveaux pillages, elle secoua la tête. « La connaissance ne doit pas être un objet de marché, » dit-elle. « Si nous renonçons à la rendre publique, ils nous l’arracheront pour en faire une arme. Je publierai ce que je peux. Même éclaté, même incomplet. Si leurs mains prennent la totalité, ils décideront de nos vies. »

Sa détermination rallia des volontaires : techniciens, enseignants, infirmières, anciens agents municipaux honteux de leurs compromissions. Ils s’installèrent dans une aile intacte de l’hôtel de ville, transformant les salles en ateliers de chiffrement et de sauvegarde analogique, copiants des fragments sur des disquettes, des bandes, des carnets. On vit alors surgir une solidarité sobre, faite de gestes précis : quelqu’un apportait un câble, une autre une lampe, un autre encore des mots pour rassurer un enfant. L’espoir prit la forme concrète d’actions minuscules mais essentielles.

Adrien prit une décision qui scella une scission claire : il refusa de reconnaître l’autorité informelle du Cercle et celle de Vernay lorsqu’elles prétendaient pouvoir monopoliser l’évacuation. Il ordonna la protection des civils présents dans le hall et fit rattacher à son unité tous les volontaires qui le souhaitaient. « Nous établirons nos propres listes, » dit-il, « mais elles ne seront pas vendues. Nous choisirons selon le besoin, selon la vulnérabilité, et nous serons transparents. »

Cette fissure provoqua un affrontement verbal et, brièvement, des coups de feu. Les miliciens testèrent la juste fermeté d’Adrien ; ils échouèrent. Ce qui aurait pu dégénérer en bain de sang se mua en retrait calculé : la milice se retira, emportant quelques collaborateurs, mais laissant derrière elle une ville de plus en plus divisée. Les forces officielles qui avaient pactisé trouvèrent dans leur désertion une honte silencieuse, tandis que d’autres, témoins de l’injustice, vinrent frapper aux portes d’Adrien pour offrir leur force.

Julien Beaumont fut retrouvé blessé, tente de s’expliquer dans une chambre froide improvisée. Sa famille, disait-il, était menacée ; le Cercle avait promis protection en échange d’accès. Lise l’écouta sans l’épargner. « Tu as compris trop tard que l’échange n’était qu’une roue qui broie, » murmura-t-elle. Julien pleura. Sa faiblesse n’excusait rien, mais elle expliquait combien la peur pouvait plier les plus fermes.

« Punition ? » demanda Adrien, qui avait l’habitude des décisions cruelles. Sa voix était calme. « Justice ? »

Il pesa le choix entre se faire juge et bourreau ou bâtir un dispositif capable d’empêcher d’autres compromissions. Il connaissait le prix des sentences en temps de guerre : elles creusaient des vengeances, elles nettoyaient l’âme autant que le fait. Il choisit la pragmatique justice réparatrice. Julien serait exclu de tout contact avec les données; il aiderait à réparer ce qu’il avait brisé. Ce châtiment, tempéré, fut critiqué par certains, mais il permit à Adrien de maintenir un front uni contre la menace réelle : l’inconnu enténébrant qui avançait en silence.

Dans les jours qui suivirent, la petite communauté d’Adrien et Lise s’agrandit. Des groupes de voisins abandonnèrent les compromis qu’on leur proposait et vinrent offrir des compétences : électriciens pour ranimer des batteries, cuisinières pour rationner, anciens professeurs pour tenir des listes et des mémoires. Ils firent un inventaire scrupuleux des ressources et établirent des règles : transparence des décisions, priorité aux plus vulnérables, distribution collective. Cette logique, fragile et précaire, devint l’armature d’une résistance morale.

Pourtant, la fragilité morale restait palpable. La nuit, dans les couloirs, Adrien surprit des murmures : « Et si ces gens-là ne valent pas la peine d’être sauvés ? » Une voix lui répondit d’une façon qui resta avec lui : « Nous ne sommes pas seuls à être menacés. Nous sommes menacés ensemble. »

À mesure que se consolidait la petite unité volontaire, Lise poursuivait ses analyses malgré l’épuisement. Elle avait perdu des instruments, mais pas les motifs qu’elle avait captés à la plateforme astronomique : des impulsions régulières, des séquences qui semblaient s’apparenter à une structure. Elle en parla à Adrien lors d’une veillée où les lampes hoquetaient. « Ils réagissent à nos signaux, » dit-elle. « Et ils semblent mémoriser. Si nous comprenons le motif, nous pouvons peut-être répondre. Mais pour ça, il faut que l’information circule, que tout le monde participe. »

Adrien regarda la ville par une fenêtre brisée. Les ombres, au loin, pulsaient comme une respiration immobile. Il sentit la lourde responsabilité d’un chef : maintenir l’ordre, protéger les faibles, contrer la corruption. Mais il sentit aussi autre chose, plus ténu et plus fort — une conviction que la solidarité pouvait être une arme. « Alors nous ferons comme tu dis, » répondit-il. « Nous allons rassembler. Pas pour nous dresser l’un contre l’autre, mais pour nous tenir. S’ils veulent notre peur, qu’ils rencontrent notre cohésion. »

La scission avait laissé des plaies ; la trahison avait mis en évidence ce que le désastre révélait de plus brutal chez les hommes. Pourtant, dans le sillage de ces fractures, un noyau de volonté humaine se formait : des visages résolus, des mains qui prenaient des outils, des voix qui cessaient d’être marchandées. Adrien et Lise, côte à côte, devinrent les pivots d’une communauté qui comprenait enfin que la lutte ne serait pas uniquement contre l’inconnu venu d’ailleurs, mais aussi contre ceux qui profiteraient de l’ombre pour assujettir les vivants.

La dernière nuit du chapitre fut brève et pleine de promesses troublées. Autour d’une table jonchée de cartes, de carnets et de fils électriques, Lise exposa ses idées : non seulement des impulsions électromagnétiques, mais des motifs liés à la mémoire collective, des réponses synchronisées possibles. Les yeux de ceux qui l’écoutaient, fatigués mais animés, se firent plus clairs. Adrien posa la main sur l’épaule d’Orion et dit : « Si nous tenons, ce sera par la force de ce que nous partageons, pas par ce que nous cachons. Nous garderons la connaissance publique. Nous apprendrons ensemble. »

La ville était loin d’être sauvée ; des prédateurs humains erraient encore, et l’ombre attendait. Mais au cœur de la désunion, une unité fragile s’était formée — une promesse tissée d’imperfection. Ils savaient désormais que la survie exigeait plus que des stratégies techniques : elle exigeait une résilience morale, une solidarité décidée. Et alors que l’aube menaçait de naître à l’horizon, Lise plia la carte sur laquelle elle avait tracé les impulsions et murmura, presque pour elle-même : « Demain, nous apprendrons à parler, » laissant la phrase suspendue comme un fil qui relierait le présent au plan qui suivrait.

Lueur d’espoir et le plan collectif pour repousser les ombres

La pente qui dominait la rade était déjà noire d’hommes et de femmes lorsque la nuit tomba, mais ce n’était pas un noir passif : c’était un noir habité d’attente, un noir que l’on mesurait à la respiration collective. Autour de l’antenne marine rouillée — vestige d’une époque où l’on captait des ondes et non des souvenirs — on avait dressé des lampes, assemblé des consoles improvisées, aligné des générateurs criblés de rustine. Les visages, éclairés par des mèches ambrées, semblaient se détacher de la peur pour former une seule silhouette : celle d’une communauté prête à répondre.

« Si nous n’apprenons pas à parler leur rythme, nous resterons à jamais sourds, » dit Lise Harcourt, la voix ferme malgré la fatigue qui rongeait ses yeux. Elle tenait dans ses mains une tablette où les oscillations enregistrées des ombres clignotaient comme des phrases. « Elles réagissent aux champs électromagnétiques, oui, mais surtout à des motifs neurocognitifs — ce sont des formes qui se nourrissent de mémoire, de gestes répétés, d’images partagées. Elles cherchent à effacer ce que nous nous rappelons. »

Autour d’elle, Adrien observait sans interrompre. Il voyait les têtes qui hochaient, les mains qui se serrent. Le chien Orion trottait entre les jambes des volontaires, calant le pas comme un métronome fidèle. Adrien pensa à sa sœur perdue dans les premiers jours, à la douleur toujours fraîche, et il sentit la décision se raffermir en lui : la seule réponse valable était humaine, incarnée, répétée jusqu’à devenir motif.

« Alors nous créerons un motif contraire, » dit-il enfin, et sa voix balaya la colline. « De la mémoire volontaire, une mélodie que nous partageons. Pas seulement des machines : nos corps, nos voix, nos lumières. Synchronisés. »

Lise expliqua le plan avec une précision qui apaisa autant qu’elle alluma l’espoir. Il ne suffisait pas d’envoyer des impulsions : il fallait qu’elles s’inscrivent dans ce que les ombres identifiaient comme souvenir. Leur concept tenait en trois axes : un signal audio-visuel synchronisé, une intention collective — presque une prière structurée en rythme — et l’amplification par l’antenne, capable de diffuser ces motifs sur de longues distances et, surtout, de tisser un motif à l’échelle d’une mémoire partagée.

« Nous allons enseigner une danse, » annonça Lise, esquissant un pas. « Rythmes simples, mains levées, lampes qui s’ouvrent et se ferment. Des voix qui chantent des syllabes précises, des respirations coordonnées. Un motif répétitif, comme un refrain que l’on grave dans la conscience. »

La première répétition fut maladroite. Des hommes qui avaient autrefois manié des grues, des infirmières, des enfants désormais plus vieux que leur âge, des pêcheurs aux mains creusées par le sel — tous apprirent à compter en silence. Les pas, d’abord hésitants, prirent une régularité. On fit le geste de tendre la main vers la mer, puis vers la ville, comme pour dessiner une frontière visible ; on claqua des doigts à un tempo précis ; on appuya sur les lampes de poche en alternance pour créer une onde lumineuse. Les chants, bâtis sur une suite de phonèmes simples, fonctionnaient comme des échos : courts, nets, impossibles à déformer.

« Vous sentez cette pulsation ? » demanda une vieille femme aux yeux perçants, autrefois cantinière dans la flotte marchande. Elle battait le rythme sur une caisse abandonnée et, autour d’elle, des mains prenaient le relais. « Ce n’est pas un chant pour les dieux, c’est un signe pour nous-mêmes. »

La préparation ne fut pas seulement rituelle : Lise synchronisait aussi les séquences électriques. Des bicyclettes-fous, transformées en générateurs, alimentaient des batteries, des panneaux solaires récupérés captèrent la maigre lumière du jour, et des fils trop courts furent rallongés par des mains habiles. Le cœur technique du dispositif reposait sur un amplificateur récupéré dans un hangar de la marine, un colosse de cuivre et de plaques qui, une fois remis en route, serait capable de diffuser la trame humaine à plusieurs kilomètres.

Pourtant, l’optimisme dut composer avec de rudes réalités : l’énergie manquait, les batteries bougeaient comme des promesses fragiles, et la présence des ombres dans les vallées proches rendait dangereux tout transport nocturne. Un soir, alors que l’on testait la chaîne lumineuse, un coup de couteau sec retentit contre le plastique d’un câble. Un sabotage — pas d’ennemis venus d’ailleurs, seulement la peur corrompue d’un petit groupe qui craignait d’être sacrifié.

Adrien réagit avec la fermeté apprise dans les jours où il avait dû choisir qui mener hors du feu. Il trouva le saboteur tremblant, un homme qui avait perdu sa femme et qui avait peur de perdre encore. Plutôt que de condamner sur le champ, Adrien prit sa main, le fit parler sous la lumière vacillante et lui confia une tâche simple : tenir la ligne de sécurité. « Si tu veux vraiment protéger quelqu’un, fais-le en donnant et non en ôtant. Reste. Danse avec nous. » L’homme pleura, et pendant un long moment la colline résonna d’une plainte qui se mua en accord.

Les répétitions se succédèrent, affinant le motif. Lise avait élaboré des graphes : des combinaisons de fréquences lumineuses et sonores qui, selon les expériences, perturbaient la cohérence des zones d’ombre. Mais elle n’était pas dupe — la science ne suffisait pas. « Ce que nous faisons, » dit-elle lors d’une pause, « c’est rendre visible notre mémoire. Nous lui donnons une forme que les ombres ne peuvent effacer sans se fatiguer. Elles pourront encore venir ; elles ne disparaîtront pas comme par magie. Mais elles devront apprendre à danser face à nous. »

La montagne humaine se coucha ensuite dans un plan détaillé : qui tiendrait l’antenne, qui surveillerait les batteries, qui maintiendrait les lignes de communication manuelles, qui partirait réparer un convertisseur si la flambée d’ombres venait. Adrien distribua les rôles comme un capitaine qui connaît chaque homme de son équipage. « Nous sommes faibles séparés, forts ensemble, » dit-il. « Chacun ici garde une mémoire qui vaut plus que des murs. »

La nuit précédant l’opération, un calme étrange s’installa. Les voix baissèrent, les lampes furent réglées sur un faible givre ambré. On se tint la main, on répéta les pas dans une intimité presque domestique, comme pour apprivoiser la peur. Orion s’installa au pied de l’antenne, tête posée sur les pattes, et, par son simple être, rappela à tous que la fidélité reste possible même dans le choc.

Avant de se séparer pour la dernière inspection, Adrien prit Lise par le bras. « Tu crois que cela suffira ? » demanda-t-il, et dans sa question il y avait la fatigue, l’angoisse, mais aussi la foi en la promesse du groupe.

Elle posa sa main sur sa tablette, sur les courbes où la mémoire collective s’était traduite en onde. « Je crois que nous pouvons leur imposer un autre rythme. Que l’on montre à ces ténèbres qu’ils ne nous effaceront pas sans écrire notre nom à chaque pas. »

Ils descendirent la colline ensemble, les rangs se formèrent en silence. La cité s’étendait en contrebas, un tissu d’ombres et de lumières prêtes à être tissées autrement. Au sommet, l’antenne attendait, vieille sentinelle de métal ; au loin, dans la mer noire, la lune se mirait comme un œil attentif. Demain, lorsque les premiers chants s’élèveraient, tout changerait — ou bien on apprendrait à perdre encore avec courage. Mais personne, cette nuit-là, ne songea à se retirer. La force intérieure, partagée, était devenue leur stratégie.

Confrontation finale contre les ombres de l’infini

La nuit était tombée comme un verdict. Sur la côte, l’ancienne antenne marine se dressait, silhouette fragile contre l’océan noir ; autour d’elle, des milliers de petites flammes — lampes de poche, feux d’huile, téléphones aux écrans chauffés par des mains tremblantes — formaient des cercles. Une onde humaine, préparée pendant des semaines, ondulait en respirations mesurées : voix, battements, cliquetis, motifs de lumière. L’air portait l’odeur du sel et du métal chauffé, un goût d’ozone quand Lise actionna la console primaire, ses doigts couverts de cambouis et de cendres.

« Tenez les rythmes, ne perdez pas la cadence », cria Adrien, la voix coupée par le vent qui apportait des lambeaux d’ombre comme des doigts glacés. Autour de lui, volontaires et survivants formaient la trame humaine : anciens professeurs, mères au visage creusé, adolescents au regard durci, miliciens déserteurs se mêlant aux fidèles. Au sol, Orion restait immobile, oreille dressée, comme si même le chien sentait l’ampleur de ce qu’on tentait.

La première attaque se manifesta comme une douleur sonore : des vagues d’obscurité s’étirèrent, noires et humides, cherchant à rompre les cercles. Elles frappaient la lumière comme la tempête frappe une jetée, arrachant des torches, étouffant des chants, faisant vaciller la mémoire collective. Des gens oubliaient une phrase, un nom, l’ordre d’une chorégraphie qu’ils avaient répété cent fois. Une femme lâcha sa lampe, regardant autour d’elle avec l’air d’avoir perdu quelque chose d’essentiel.

« Restez à votre place ! », hurla Lise, mains placées sur les oscillateurs. Ses yeux fatigués reflétaient des clignotements rouges : l’antenne répondait, mais faiblement. Il manquait le convertisseur — ce composant ancien, reconverti pour amplifier le signal neurocognitif — dont la liaison avait été arrachée par les vents d’ombre lors d’une première tempête. Sans lui, l’émission ne ferait que chuchoter.

Adrien se retourna vers son équipe et jaugea la colonne de métal où l’on devinait la capsule contenant le convertisseur. Les ombres arrivaient par bandes, et chaque bande cherchait la brèche. « Je monte, » dit-il simplement. La phrase n’eut rien d’héroïque, seulement la résolution d’un homme qui savait trop bien le prix de l’inaction.

Il grimpa. Le vent était une main sourde qui tentait de l’arracher. Les tendrils d’obscurité frappaient la structure, laissant sur le fer des empreintes froides, comme si elles trouvaient un goût dans la matière humaine. À mi-hauteur, un tir d’arme explosa près d’une barricade : une tentative de sabotage, dernier coup de force d’un groupe de miliciens déterminés à reprendre le contrôle des ressources. Des hommes et des femmes s’effondrèrent, victimes non seulement des balles mais de l’effacement qui suivait : certains perdèrent la mémoire de leur propre visage et, à genoux, cherchaient à recoller des fragments d’identité.

« Isolons la menace humaine ! » ordonna Adrien en revenant à la radio, la voix tremblante d’effort. Un petit groupe mené par Maya et Hugo — deux visages devenus indispensables au fil des jours — contre-attaqua pour contenir les saboteurs. Ils tombèrent, l’un après l’autre, frappés par la noirceur ou la balle. Un cri monta, aigu, puis se mua en un chant rauque, repris par ceux qui restaient, comme on se cramponne à un espoir par ses ongles.

Au-dessus, Adrien atteignit la nacelle du convertisseur. Le métal était froid, vivant d’une vibration qui mordait la chair. Ses doigts travaillèrent à tâtons, mains guidées par la mémoire des gestes plus que par la vue ; la lumière rouge des balises peignait son visage comme un masque rituel. Il sentit la présence de l’ombre tout autour, comme une voix basse qui tentait de lui vendre l’oubli. Une seconde, sa propre sœur lui apparut — apparition ou souvenir ? — et une douleur aiguë le traversa : il pensa à tout ce qu’il avait laissé derrière pour être ici.

« Adrien ! Le relais B2 vient de tomber, synchronise maintenant ! » cria Lise, la voix brisée mais claire. Dans la foule, des milliers de bouches reprenaient le motif appris, des battements rythmiques, des paroles simples qui portaient une intention commune. Le plan n’était pas seulement technique ; il était rituel, une prière laïque où la mémoire de chacun alimentait la machine. Si la cohérence flanchait, l’onde se disloquerait.

Les doigts d’Adrien trouvèrent enfin le contact. Un étincellement de fer, un bruit sec, un claquement qui sut comme un coeur remis en marche. L’antenne gronda, ses anneaux commencèrent à projeter des ondes rouges, une sorte de chant électromagnétique qui se mêlait aux voix humaines. Les ombres hurlaient ; les tendrils se fendirent, cherchant de nouvelles proies dans les recoins, butant contre les anneaux lumineux. Mais ce ne fut pas un triomphe sans prix.

Dans la mêlée, plusieurs chutes furent irréversibles. Hugo, qui avait tenu la ligne sud, cessa de respirer après avoir été enveloppé par une membrane noire ; son visage resta paisible, comme s’il avait trouvé dans la cécité une délivrance. Maya, blessée, sourit et chuchota : « C’était juste… pour que d’autres se souviennent. » Ces visages se gravèrent dans l’esprit d’Adrien avec la même netteté que s’il les eût photographiés : pertes sacrées, toile d’une victoire mêlée de douleur.

La tension monta jusqu’à une note aiguë où tout sembla se jouer. Les anneaux de lumière tinrent ; la réponse collective, amplifiée, atteignit une puissance que personne n’avait osé imaginer. Les zones d’ombre ne disparurent pas comme une fumée ; elles se fragm entèrent. Elles se repositionnèrent, recularent en plaques morcelées, laissant des bordures piquetées, des trous calcinés dans la mémoire des quartiers. Certaines familles n’avaient plus qu’un éclat de souvenir ; d’autres conservaient l’intégralité d’un geste sauvé par la voix d’un voisin.

Adrien descendit, le corps alourdi par la fatigue et les plaies non soignées, mais avec une certitude nouvelle : l’effet n’était pas l’anéantissement des ombres, mais l’établissement d’un nouvel équilibre. Lise, tremblante, laissa ses mains tomber sur les leviers, et un sourire épuisé traversa son visage. « Nous avons repoussé quelque chose, » murmura-t-elle, comme si prononcer ces mots aidait à réparer les fissures de la nuit.

Autour d’eux, la foule resta silencieuse un instant, comme après une prière où l’on attend la réponse. Puis des larmes et des exclamations s’élevèrent — mélange étrange de deuil et de soulagement. On portait les blessés, on comptait les absents, on tentait de recoller les fragments de mémoire quand ils pouvaient l’être. Adrien observa Orion qui, fidèle, passa entre les corps comme un petit commissaire de l’humanité, reniflant, offrant sa chaleur à ceux qui avaient froid au cœur.

La victoire de la nuit fut mutilée mais réelle : des lampes restaient allumées, des voix tenaient, des rythmes persistaient. Quelque chose d’intime s’était révélé — que la volonté humaine, quand elle s’accorde en une même respiration, transforme la peur en force. Adrien sut, avec une clarté douloureuse, que la bataille n’était pas terminée ; elle venait de changer d’échelle. La reconstruction de la mémoire, la protection des points faibles, la vigilance contre ceux qui profiteraient encore du chaos deviendraient les nouvelles tâches urgentes.

Alors que l’aube hésitait au loin et que les premières lueurs grisaient la mer, Lise prit la main d’Adrien, doigts croisés sur une console encore chaude. « Nous avons sauvé une part de l’humanité, » dit-elle, la voix basse mais ferme. Adrien hocha la tête, sentant simultanément la lourdeur des pertes et l’élan fragile du triomphe. Ils se tournèrent vers l’horizon où, derrière les plaques d’ombre qui reculaient, se dessinait la silhouette déchirée d’une ville à recoudre.

Il y aurait des jours pour panser les corps et des années pour recoller les mémoires. Mais cette nuit avait livré une leçon que personne ne pourrait désormais ignorer : face aux menaces invisibles, la résilience intérieure et la coopération collective ne sont pas des mots, mais des armures. Et tandis que la foule commençait à se disperser, prudente et résolue, une question simple restait suspendue dans l’air salin — la promesse d’un lendemain où il faudrait apprendre à vivre avec les traces de l’infini.

Après la nuit, le début de la reconstruction et la leçon humaine

Le soleil monta lentement, comme pour ne pas brusquer la ville. Ses rayons filtraient à travers une brume de poussière et de cendres, découvrant des toits éventrés, des façades ajourées et des rues où la vie reprenait à petits pas. Le paysage paraissait mutilé, mais il respirait encore : fenêtres balancées, meubles abandonnés, photos collées sur les façades pour rappeler des visages partis. Des mains passaient, ramassaient, repliaient. Des voix — parfois hésitantes, souvent graves — se mêlaient en une cadence nouvelle, celle du travail partagé.

Adrien se tenait au milieu d’un groupe de volontaires, les gants creusés dans la terre, un sac de toile pendu à l’épaule. Sa barbe portait la trace des nuits récentes, ses yeux gris-verts gardant l’éclat d’une vigilance fatiguée. Il distribuait les outils avec une manière lente, mesurée, comme si chaque geste devait être pesé pour contenir la mémoire des pertes. Orion trottinait autour des jambes, reniflant, offrant son contact à ceux qui cherchaient un point d’ancrage.

« On commence par la cour, puis on dégage l’accès pour la pompe, » dit Adrien d’une voix qui n’admettait pas la réplique mais qui portait la chaleur d’un appel. Une femme essuya ses yeux avec le dos de la main et hocha la tête. Les enfants, encadrés par des adultes, plantaient déjà une petite rangée de jeunes arbres, leurs gestes simples comme une promesse muette.

La ville n’oublierait pas en un jour. Les ombres avaient reculé, mais elles avaient laissé des cicatrices invisibles : des morceaux de mémoire arrachés à certains, des familles réduites, des visages disparus. Les lieux de rassemblement — la vieille salle municipale, le gymnase inondé de voix, le marché improvisé sous la gare — devinrent des points de soin et de transmission. On y racontait, on y expliquait, on y consignait. On y entonnait aussi des chansons apprises la nuit précédente, motifs qui, selon Lise, avaient participé à la résistance. Ces refrains, répétés, faisaient office de balises pour des mémoires vacillantes.

Parmi les blessés de l’oubli se trouvait un homme d’âge moyen, qui, deux jours plus tôt, avait participé à la chaîne humaine de défense près de l’antenne. Il regardait, maintenant, une photo sans la reconnaître et murmura : « Je sais que je devrais… mais je n’y arrive pas. Je sens quelque chose et ça me glisse comme du sable. »

Adrien posa sa main sur l’épaule de l’homme. « On va y aller ensemble, pas à pas, » répondit-il. « Montre-moi la photo. Dis-moi ce que tu vois. Commence par une couleur, un nom, un bruit. On recomposera l’histoire avec toi. » Les volontaires apportèrent des objets — un jouet, un morceau de tissu, une liste de courses griffonnée — et Lise organisa une table où l’on testait différentes stimulations : sons, odeurs, images, et les motifs rituels qui, hasard ou méthode, semblaient aider à recomposer les séquences effacées.

« La mémoire n’est pas seulement une archive, expliqua Lise à voix haute pour que le cercle l’entende. Elle se régénère dans le geste, dans la répétition partagée. Nous avons observé que certains motifs — rythmes, mélodies, symboles inventés collectivement — créent une empreinte suffisamment robuste pour résister aux altérations. C’est pourquoi j’ai décidé de publier toutes nos données. »

Quand elle prononça ces mots, il y eut un mélange d’approbation et d’angoisse. Publier signifiait exposer la méthode aux futurs apprentis, mais aussi rendre impossible la privatisation de savoirs qui, entre de mauvaises mains, pouvaient devenir instruments de domination. Lise, dont les mains portaient encore des traces d’huile et de suie, expliqua comment elle avait mis en ligne les schémas, les protocoles sensoriels et les enregistrements, accompagnés d’instructions pratiques. « Pas de monopole, pas de secrets de caste, » dit-elle. « Si l’humanité doit survivre, ce savoir doit circuler. »

La décision fit pousser un soupir collectif de reconnaissance. Dans ces heures fragiles, la transparence apparaissait comme un acte de justice autant que comme une stratégie de prévention. Des petits groupes se formèrent pour télécharger, imprimer, apprendre ; d’autres partagèrent leur temps pour traduire les notices, adapter les signaux à des dialectes locaux ou à des handicaps sensoriels. La science devenait un bien commun et la communauté — cette trame humaine que les ombres n’avaient pu défaire — prenait la forme visible d’un réseau d’entraide.

Pour Adrien, la reconstruction n’était pas seulement matérielle. Il savait organiser des sécurités, répartir les vivres, réparer une pompe. Il avait monté des cordons pour protéger les convois et payé de décisions cruelles pour sauver des vies. Mais maintenant, il devait aussi porter les paroles, reconstituer des histoires brisées et accueillir la douleur de ceux qui, sans souvenir, cherchaient des ponts vers eux-mêmes. Il écrivit des listes de noms retrouvés, visita des abris, écouta des récits fragmentaires. Parfois, la culpabilité le surprenait — il pensait à ceux qu’il n’avait pas pu sauver, à sa sœur restée dans un quartier effacé — et il transformait cette douleur en action, en minutie pour chaque tâche confiée.

Autour d’eux, des tensions persistaient. Certains profitaient encore des failles, voyaient dans la faiblesse l’occasion de s’arroger du pouvoir. Mais les leçons de la nuit précédente avaient durci beaucoup de cœurs dans un sens nouveau : la peur du lendemain se convertissait en détermination collective. On s’engageait à empêcher la reproduction des vieilles structures qui avaient permis l’accaparement des ressources. On inventait des règles locales, des conseils issus des assemblées, des rotations de garde, des bourses de semences et d’outils partagés.

Un soir, alors que le ciel s’embrasait d’un rose timide, Adrien se posa sur le rebord d’un toit, Orion collé à ses pieds. Il regarda la ville en marche lente et pensa aux nuits d’alerte, aux chants du plan collectif, aux visages qu’il ne pourrait plus revoir. Il ressentit une mélancolie profonde, et en même temps une gratitude basse et solide pour ceux qui avaient tenu les positions et pour les inconnus devenus amis. « Nous avons failli être avalés, murmura-t-il, mais nous avons trouvé en nous quelque chose qui ne se laisse pas effacer. »

Lise vint le rejoindre, tenant une pile de feuilles où étaient imprimées des cartes, des motifs sonores et des protocoles de secours. Elle posa une main sur l’épaule d’Adrien et dit, sans ostentation, « La peur a appris à parler autrement. Nous aussi. Nous reconstruirons en gardant la trace des erreurs. »

Leur regard se perdit vers l’horizon où, loin, on voyait déjà des silhouettes planter des pieux, rebâtir un clocher, tracer des potagers collectifs. La leçon était simple et terrible : face à une menace venue de l’infini, ce qui avait permis de tenir n’était ni les armes ni les fortunes, mais la force intérieure collective, cette capacité d’abandonner l’égoïsme au profit d’un geste partagé. C’était une victoire fragile, mais réelle.

La journée s’acheva sur un rythme de chants et de conversations à voix basse — des récits pour nommer les morts, des listes pour ne pas les oublier, des ateliers pour enseigner les protocoles de Lise. On préparait des registres, on copiait des documents sur des supports simples et résistants, on plantait des arbres en mémoire. Et puis, quand la nuit révéla à nouveau ses profondeurs, les lumières qui restaient furent disposées autrement, non plus comme barricades mais comme veilles collectives.

Adrien se leva, prit son sac, mit Orion en laisse et, avant de partir vers l’un des postes qu’il supervisait, prononça ces mots que beaucoup entendirent comme une promesse : « Nous reconstruirons différemment. Nous garderons la connaissance, nous partagerons la mémoire, et nous ne laisserons plus la peur nous isoler. »

Il n’y avait pas d’illusion : les ombres pouvaient revenir sous une autre forme, et l’inconnu garderait sa part d’effroi. Mais la cité, meurtrie et vigilante, avait appris à faire de la peur une ressource — une énergie tournée vers la solidarité et le savoir. Et tandis que la communauté organisait ses premières écoles de mémoire et ses ateliers de réparation, une résolution nouvelle s’inscrivait dans les gestes quotidiens, prête à guider les longs mois qui viendraient.

Les Ombres de l’Infini nous incitent à réfléchir sur nos propres peurs face à l’inconnu et sur notre capacité à faire face à l’adversité. N’hésitez pas à partager vos impressions et à découvrir d’autres œuvres captivantes de l’auteur.

- Genre littéraires: Science-fiction