Au cœur de l’Afrique de l’Ouest, les épopées maliennes résonnent comme un écho vibrant de traditions millénaires. L’histoire de Soundiata Keïta, fondateur de l’empire du Mali, s’inscrit dans une tradition orale qui a traversé les âges, portée par les djélis, véritables gardiens de la mémoire collective.

Je vous invite à plonger dans un univers où la poésie épique se mêle à la profondeur culturelle d’une société riche et plurielle. Dans une ambiance à la fois érudite et accessible, nous explorerons comment la transmission générationnelle et la société Bamana se révèlent à travers les récits mythiques et la pratique musicale.

La kora et le balafon, instruments emblématiques de ces récits, rythment la parole des griots maliens et insufflent à l’épopée une dimension sonore et spirituelle. À travers quelques citations percutantes – par exemple, « La tradition est le pilier de notre identité » – nous dévoilerons les multiples facettes de cette culture, tout en invitant à une réflexion sur l’importance du maintien de ces héritages. Préparez-vous à un voyage littéraire et musical empreint d’émotions, de sagesse et d’un profond respect pour la tradition orale. ✨

Contexte historique et transmission orale

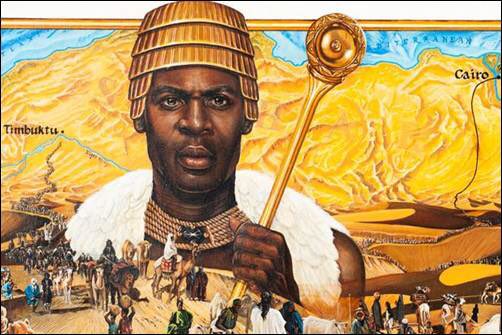

L’histoire de Soundiata Keïta s’enracine dans une époque charnière de l’histoire ouest-africaine, marquée par l’émergence d’un empire qui allait redéfinir les contours de la civilisation malienne. Au XIIIe siècle, dans une société où la transmission orale était la principale source de savoir, les djélis jouaient un rôle crucial dans la préservation de la mémoire collective.

Ces gardiens de l’histoire, véritables bibliothèques vivantes, transmettaient de génération en génération des récits qui mêlaient faits historiques, mythes et légendes. La tradition des griots, profondément ancrée dans la société Bamana, était le lien essentiel entre le passé et le présent.

Dans cette société, la transmission se faisait avec passion et un sens aigu de la responsabilité. Les récits de l’épopée Soundiata, contés avec le doux chant de la kora et les résonances du balafon, dévoilent non seulement la naissance d’un empire, mais aussi l’art de raconter l’histoire. Le terme mandelé, par exemple, évoque un espace symbolique où le sacré et le profane se rencontrent, et où chaque note de musique résonne comme une incantation.

Ce phénomène de transmission générationnelle permettait aux communautés de s’identifier à leurs héros, de comprendre les enjeux politiques et sociaux de leur temps et de perpétuer des valeurs de courage, de justice et d’unité.

Les récits, souvent transmis lors de veillées, étaient accompagnés d’une mise en scène musicale. Les instruments traditionnels, notamment la kora et le balafon, étaient autant de vecteurs d’émotions et de symbolisme.

La kora, instrument à cordes aux sonorités envoûtantes, servait de messagère des espoirs et des peines, tandis que le balafon, avec ses notes percutantes, rythmait la narration. Cette dualité musicale permettait une immersion totale dans l’univers épique, où chaque performance devenait une expérience collective unique.

Dans l’œuvre de Camara Laye, notamment dans L’Enfant noir, on retrouve des échos de ces traditions. L’auteur nous plonge dans une enfance bercée par la tradition orale et les récits des anciens, illustrant ainsi la puissance de la mémoire culturelle.

Les références à cette œuvre enrichissent notre compréhension de la manière dont l’héritage des griots se transmet, et comment il continue d’influencer la perception de soi dans une société en pleine mutation.

- La tradition orale comme vecteur d’identité

- Le rôle fondamental des djélis dans la préservation historique

- L’harmonie entre kora et balafon pour rythmer les récits

- La symbolique du mandelé dans la spiritualité Bamana

Les historiens et chercheurs soulignent l’importance de cette tradition pour la cohésion sociale. Comme le rappelle une citation souvent répétée : « Les mots sont le lien entre l’âme et l’histoire », les récits épiques ne sont pas de simples histoires mais des leçons de vie et des reflets d’un univers en perpétuelle évolution. Ainsi, la société Bamana, à travers ses rituels et ses contes, montre comment l’héritage se conjugue avec le présent pour offrir une vision toujours renouvelée de la destinée humaine. 🎶

Analyse littéraire et symbolique des récits épiques

La richesse des poèmes épiques du Mali réside dans leur capacité à fusionner le réel et le mythique, à tisser des liens entre l’histoire tangible et la légende. L’analyse littéraire de l’épopée Soundiata révèle une structure narrative complexe, où chaque personnage incarne des valeurs universelles. Soundiata Keïta, héros au destin légendaire, devient ainsi le symbole d’un idéal de justice, de résilience et de sagesse. Ce récit épique, transmis de bouche à oreille par les djélis, se transforme en une œuvre d’art vivante, reflétant les aspirations et les peurs de toute une civilisation.

L’écriture de ces épopées se distingue par l’utilisation de métaphores poétiques et d’images évocatrices. Par exemple, la kora n’est pas seulement un instrument de musique, mais le fil conducteur entre les mondes, reliant le tangible à l’intangible. Le balafon, quant à lui, résonne comme le battement du cœur d’une nation en quête de ses racines. Ces symboles, imprégnés d’une signification profonde, invitent le lecteur à une immersion totale dans l’univers des griots maliens.

Au-delà de l’aspect narratif, les poèmes épiques se caractérisent par leur dimension collective. Loin d’être de simples histoires individuelles, ils représentent l’âme d’un peuple. La société Bamana, par le biais de ses rituels et de ses cérémonies, perpétue une tradition où l’art de raconter est aussi précieux que l’histoire elle-même. Dans ce contexte, la transmission générationnelle joue un rôle déterminant : chaque récit est une pierre posée dans l’édifice de la mémoire culturelle.

Les analyses critiques mettent en avant la dimension universelle de ces récits. Dans L’Enfant noir de Camara Laye, l’auteur décrit avec une sensibilité remarquable la coexistence entre modernité et tradition, entre le visible et l’invisible. Cette dualité se retrouve également dans les récits de Soundiata Keïta, où l’héroïsme s’exprime autant par des exploits guerriers que par la capacité à transmettre des valeurs morales et spirituelles. Comme le disait un vieux proverbe malien, « Celui qui oublie son passé est condamné à le revivre » – une invitation à se souvenir et à apprendre des leçons du passé.

L’approche littéraire des épopées maliennes repose sur une écriture à la fois rythmée et lyrique. Les variations de ton et de rythme, ponctuées par des passages chantés ou récités, offrent une lecture qui va bien au-delà du simple récit historique. Elles témoignent d’une tradition vivante, où chaque mot, chaque note, participe à la création d’un univers riche en émotions. Ce style unique, alliant rigueur narrative et musicalité, est une invitation à redécouvrir une culture qui a su traverser le temps grâce à la force des mots et du son. 📚

Adaptations contemporaines et renouveau de la tradition

Avec l’avènement du numérique et la redécouverte des cultures ancestrales, les poèmes épiques du Mali connaissent un renouveau qui transcende les frontières. Aujourd’hui, de nombreux artistes et écrivains s’inspirent de l’héritage des djélis pour proposer des adaptations modernes de ces récits. Le mariage subtil entre tradition orale et techniques narratives contemporaines ouvre la voie à une nouvelle forme d’expression artistique, où l’épopée Soundiata se réinvente sans perdre sa substance.

Les adaptations se déclinent sous plusieurs formes:

- Théâtre et cinéma : Des mises en scène qui recréent l’atmosphère envoûtante des veillées traditionnelles.

- Musiques et performances live : La kora et le balafon côtoient des instruments modernes, offrant un pont entre passé et présent.

- Littérature contemporaine : Des auteurs puisant dans l’univers des griots pour questionner les enjeux identitaires et sociaux actuels.

Ces innovations permettent non seulement de préserver la tradition, mais aussi de la rendre accessible à un public élargi. Les œuvres inspirées de L’Enfant noir de Camara Laye, par exemple, rappellent la force des récits ancestraux tout en les réinterprétant dans un langage moderne et universel.

Les nouvelles générations, tout comme leurs aînés, se nourrissent de ce savoir immatériel. Les festivals, les ateliers et les rencontres culturelles jouent un rôle crucial dans cette dynamique de transmission. Ils offrent une plateforme où se mêlent discussions, partages d’expériences et découvertes artistiques.

Cette approche collective renforce l’idée que la tradition orale est bien plus qu’un simple répertoire de contes : elle est le miroir vivant d’une identité en perpétuelle évolution.

Par ailleurs, l’utilisation des médias numériques permet de documenter et d’amplifier ces récits. Des plateformes en ligne consacrées aux traditions orales offrent des archives numériques qui assurent la pérennité de cet héritage culturel.

Des interviews de djélis, des enregistrements de performances musicales et des récits animés par la technologie moderne illustrent parfaitement cette fusion entre passé et avenir.

Dans un monde en constante mutation, le renouveau de la tradition orale est une réponse authentique aux défis de la modernité. Comme le souligne une citation inspirante: « La mémoire d’un peuple est sa plus grande richesse », les adaptations contemporaines des poèmes épiques témoignent de la capacité des communautés à évoluer tout en préservant leur essence.

Ce dialogue entre tradition et innovation est une célébration de la diversité culturelle, une invitation à se reconnecter aux sources profondes de l’âme malienne. 🎨

Les adaptations actuelles montrent que le pouvoir des mots et de la musique transcende le temps. Les artistes qui revisitent l’épopée Soundiata ne se contentent pas de moderniser un récit ancien: ils en dévoilent la dimension universelle, invitant chacun à méditer sur l’importance de la mémoire, de l’identité et du lien social.

Ainsi, la tradition orale, par son adaptation contemporaine, se révèle être une force vivante, capable d’inspirer et d’unir les peuples à travers le monde.

L’épopée de Soundiata Keïta demeure un trésor culturel inestimable, fruit d’une tradition orale qui a su traverser les siècles et s’adapter aux métamorphoses de la société. La richesse des poèmes épiques maliennes, magnifiée par la voix des djélis et les sonorités envoûtantes de la kora et du balafon, témoigne de la force d’un héritage transmis de génération en génération.

Dans un monde en quête d’authenticité, ces récits offrent une fenêtre sur une histoire vibrante et intemporelle, invitant chacun à explorer les profondeurs de la mémoire collective. Que pensez-vous du rôle des traditions orales dans la construction de notre identité ? 🤔

Lecture complémentaire : Pour ceux qui souhaitent approfondir, je recommande vivement la lecture de L’Enfant noir de Camara Laye ainsi que l’œuvre de Djibril Tamsir Niane sur l’épopée mandingue, véritables ponts entre passé et présent.

Écho d’une Épopée Éternelle

Dans le souffle mystique des vents sahariens,

Là où la nuit s’orne de mille étincelles d’or,

Se dévoile l’ombre d’un héros aux destins anciens,

Soundiata, dont l’épopée transcende encore.

Au creux des veillées, sous le ciel infini,

Les djélis tissent des récits aux accents divins,

Leurs voix vibrantes, messagères de mémoire,

Portent en elles le cœur vibrant d’une histoire.

Tel un chant sacré, la kora aux cordes d’argent,

Raconte les amours et les combats d’antan,

Tandis que le balafon, en échos puissants,

Martèle l’âme d’un peuple fier et battant.

Les notes s’élèvent, messagères de traditions,

Dessinant des arabesques de rêves et d’émotions,

Chaque vibration est le reflet d’une lignée,

D’une transmission d’âme, d’une fierté éternelle, innée.

Au creux de cette tradition, la parole se fait oraison,

Tel un trésor inestimable, dans l’ombre d’un mandelé,

Où se conjuguent le sacré et la passion,

Et où l’écho des ancêtres jamais ne saurait s’effacer.

Dans l’œuvre de Camara Laye, l’enfant se souvient,

D’un passé riche, vibrant, où le verbe se mêle à l’art,

« L’Enfant noir » résonne comme un hymne divin,

Où se croisent modernité et l’éclat d’un regard.

Les mots, tels des diamants aux reflets chatoyants,

Sculptent le destin d’une société Bamana,

Où chaque récit, chaque geste, devient éclatant,

Un pont entre le temps présent et l’âme d’autrefois.

Ainsi, dans le murmure des contes et des légendes,

S’exprime la force d’une identité ancestrale,

Celui qui oublie son passé, en secret se condamne,

Et perd le fil d’une histoire inestimable.

De la tradition orale jaillit une lumière intense,

Un feu sacré, gardien des mémoires oubliées,

Les instruments vibrent en une sublime danse,

Offrant au monde l’héritage de vies exaltées.

Que résonnent ces vers, doux échos du temps passé,

Pour que jamais ne s’éteigne la flamme des anciens,

Et que l’âme du Mali, par le chant révélé,

Guide nos cœurs vers un horizon serein.

Et vous, chers lecteurs, comment percevez-vous

L’héritage vivant des voix et des instruments?

Partagez vos pensées, vos rêves ingénieux,

Dans ce dialogue infini, vibrant et émouvant.